存在意義を示す企業戦略:パーパス

転職の質問

先生、転職を考える際に『パーパス』という言葉をよく聞きますが、企業の『あり方』について考えることが、なぜ転職に関係するのでしょうか?

転職研究家

良い質問ですね。自分の『あり方』と企業の『あり方(パーパス)』が一致しているかどうかは、転職を考える上で非常に重要です。なぜなら、仕事を通して自分自身の存在意義や価値観を実現したいと考える人が増えているからです。企業のパーパスに共感できれば、仕事へのモチベーションも高まり、長く働き続けられる可能性が高まります。

転職の質問

なるほど。つまり、企業のパーパスを知ることで、自分にとって本当にやりたい仕事かどうかを判断できるということですね。

転職研究家

その通りです。リスキリングも、パーパスに基づいて行うことで、より効果的になります。自分の目指す方向と企業のパーパスが一致していれば、スキルアップの方向性も定まりやすくなります。転職活動だけでなく、リスキリングの方向性を決める上でも、パーパスは重要な指針となるでしょう。

パーパスとは。

『仕事の変わり目』と『学び直し』に関係する言葉、『存在意義』について説明します。『存在意義』とは、会社や組織が社会にとってどのように役立つのか、どのようにあるべきなのかという、『存在する理由』を決めることです。会社のイメージ戦略を作る方法の一つです。『使命』や『未来像』と混同しやすいですが、『使命』は『存在意義』を実現するための具体的な方法を指し、『未来像』は『存在意義』の先にある、目指すべき状態を指します。『存在意義』をはっきりさせることは、社員だけでなく、会社に関係する人たちにとっても、会社の価値を再確認する良い機会になります。さらに、感染症の流行や技術革新によって社会が大きく変化している現代において、『存在意義』は新しいものを生み出すための重要な指針として、大きな期待が寄せられています。

目的の定義

会社が、社会の中でどのような役割を担うべきなのか、その存在意義を明らかにすることを「目的」と呼びます。この「目的」は近年、企業戦略において非常に重要視されており、会社の価値を社内外に示す上で欠かせない要素となっています。

従来の会社は、利益を追い求めることだけを重視していました。しかし、現代社会においては、それだけでは十分ではありません。社会への貢献や未来への展望を示すことで、会社は自らの存在意義を問い直し、改めて定義し直す必要があるのです。この作業は、会社が持続的に発展し、社会に真に役立つものとなるために、どうしても必要な取り組みです。

「目的」を定義するということは、単なる理想を掲げることではありません。会社の存在意義を明確にすることで、社員一人ひとりの働きがいを高め、顧客や社会からの信頼獲得にも繋がるのです。また、変化の激しい現代社会において、会社が進むべき方向を示す羅針盤としての役割も果たします。

「目的」は会社の核となるものであり、あらゆる事業活動の原動力となります。例えば、新しい商品やサービスを開発する際、この「目的」に立ち返ることで、本当に社会に必要なものなのか、会社の存在意義に合致しているのかを判断することができます。また、社員の採用や育成においても、「目的」に共感する人材を集め、育てることで、会社全体の結束力を高めることができます。

このように、「目的」を定義することは、会社が持続的に発展し、社会に貢献していく上で、非常に重要な意味を持つのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的の定義 | 会社が社会の中で担うべき役割・存在意義を明らかにすること |

| 目的の重要性 | 企業戦略において非常に重要視されており、会社の価値を社内外に示す上で欠かせない要素 |

| 現代社会における目的 | 利益追求だけでなく、社会貢献や未来への展望を示すことで、会社は存在意義を問い直し、再定義する必要がある |

| 目的の役割 |

|

| 目的の活用例 |

|

| 目的の意義 | 会社が持続的に発展し、社会に貢献していく上で非常に重要 |

理念と展望との違い

「理念」と「展望」は、どちらも組織の進むべき方向性を示す言葉ですが、その意味合いには違いがあります。これらを正しく理解することは、組織の目標設定や戦略立案において重要です。

理念とは、組織が何のために存在するのか、その存在意義や根本的な価値観を表すものです。いわば組織の魂であり、行動の拠り所となるものです。理念は、組織の構成員が共有する価値観に基づいて設定され、組織の目指す姿を長期的な視点で示します。たとえば、「社会に貢献する」「顧客の満足を追求する」「従業員の幸福を大切にする」といったものが理念として挙げられます。理念は、時代や環境の変化に左右されることなく、組織の根幹を支える不変の指針となります。

一方、展望とは、組織が将来どのような状態を目指しているのか、具体的な目標や達成したい姿を描き出したものです。展望は、理念に基づいて設定され、組織が目指す未来像を明確に示します。たとえば、「業界トップシェアを目指す」「新技術を開発する」「グローバル展開を実現する」といったものが展望として挙げられます。展望は、組織の成長や発展を促すための原動力となり、具体的な行動計画を策定する際の指標となります。

理念と展望は、車の両輪のような関係にあります。理念は、組織が進むべき方向を示す羅針盤であり、展望は、その方向に向かって進むための具体的な目標地点です。理念がなければ、組織は進むべき方向を見失い、展望がなければ、組織は具体的な目標を設定できません。理念と展望を明確にすることで、組織の構成員は共通の認識を持ち、一体感を持って目標達成に向けて努力することができます。これにより、組織は持続的な成長と発展を遂げることが可能になります。

| 項目 | 意味合い | 具体例 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 理念 | 組織の存在意義や根本的な価値観。組織の魂、行動の拠り所。長期的な視点で組織の目指す姿を指し示す。時代や環境の変化に左右されない不変の指針。 | 社会に貢献する、顧客の満足を追求する、従業員の幸福を大切にする | 組織が進むべき方向を示す羅針盤 |

| 展望 | 組織が将来目指す状態、具体的な目標や達成したい姿。理念に基づき設定され、組織が目指す未来像を明確に示す。 | 業界トップシェアを目指す、新技術を開発する、グローバル展開を実現する | 組織が進むべき方向に向かって進むための具体的な目標地点 |

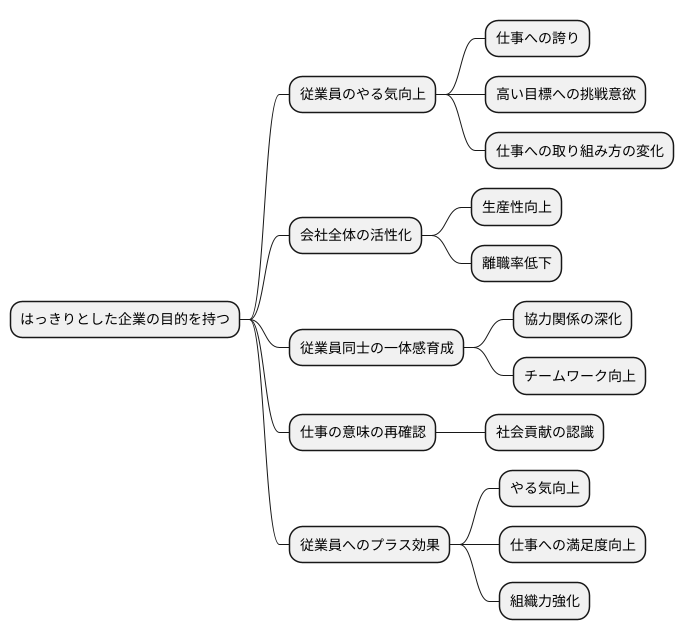

従業員への影響

はっきりとした企業の目的を持つことは、そこで働く人々のやる気を高める大きな力となります。会社が何のために存在するのか、その意義に共鳴することで、従業員は自分の仕事に誇りを持つことができます。そして、より高い目標に挑戦しようという意欲が湧き、仕事への取り組み方も変わってくるでしょう。

一人ひとりの意欲向上は、会社全体の活気につながります。すると、生産性の向上や離職率の低下といった良い結果に結びつくことも期待できます。会社にとって、従業員のやる気は業績を左右する大切な要素の一つと言えるでしょう。

また、企業の目的を共有することで、従業員同士の一体感を育み、組織を強くすることができます。同じ目標に向かって共に働くことで、従業員同士の協力関係がより深まり、チームワークが生まれます。まるで、同じ船に乗った仲間のように、助け合い、支え合いながら仕事を進めることができるようになるでしょう。

さらに、明確な目的を持つことは、従業員が自分の仕事の意味を再確認する機会にもなります。日々の業務に忙殺され、何のために働いているのか分からなくなってしまうこともあるかもしれません。しかし、会社の存在意義を理解することで、自分の仕事が社会にどのように貢献しているのかを改めて認識することができます。

このように、はっきりとした企業の目的を持つことは、従業員にとって大きなプラスとなります。やる気が高まり、仕事への満足度も向上するでしょう。そして、会社全体の一体感を高め、組織力の強化にもつながります。企業は、自社の存在意義を明確にし、従業員と共有することで、より良い職場環境を築き、共に成長していくことができるのです。

顧客との関係構築

お客さまとの間で揺るぎない信頼関係を築くことは、企業活動において大変重要です。そのために、企業が持つ存在意義や社会貢献への取り組み姿勢を明確にすることが大きな役割を果たします。

企業の存在意義や将来の展望に共感を覚えたお客さまは、その企業が提供する商品やサービスに特別な価値を見出すようになります。これは単なる商品やサービスの提供を超えた、心のつながりを感じさせるためです。このような共感は、お客さまの企業に対する愛着を深め、長く続く関係性を築く基盤となります。

また、企業の存在意義を明確に示すことで、企業活動の透明性が高まり、お客さまからの信頼感を高めることができます。お客さまは、企業がどのような考えで事業に取り組んでいるのかを知りたいと思っています。企業の姿勢をオープンにすることで、お客さまの安心感を育み、より深い信頼関係へと発展させることができるでしょう。

現代社会においては、企業の倫理観や社会的な責任を果たす姿勢が強く求められています。環境問題への配慮や社会貢献活動への積極的な参加は、企業イメージの向上に繋がり、お客さまからの支持を集める上で重要な要素となります。

企業の存在意義は、お客さまとの良好な関係を築くためのかけがえのない要素です。お客さまとの信頼関係を育むことで、企業は持続的な成長を遂げ、社会に貢献していくことができるのです。

社会変化への対応

世の中は、まるで生き物のように変化し続けています。特に近頃は、思いもよらない病の流行や、技術の急速な進歩によって、これまで当たり前だったことが、あっという間に変わってしまうことも珍しくありません。このような激しい変化の時代において、企業が進むべき方向を示す羅針盤となるのが、「存在意義」です。

企業は、なぜ存在するのか、社会に対してどのような役割を担うのか。この「存在意義」をしっかりと定めることで、たとえ周りの環境が大きく変わっても、進むべき道を誤ることなく、揺るぎない信念を持って事業を続けることができます。周りの変化に柔軟に対応しながらも、自らの「存在意義」を見失わず、着実に成長していくためには、「存在意義」が欠かせないのです。

もちろん、社会の変化に合わせて、「存在意義」その内容を見直す必要が生じることもあるでしょう。しかし、その根底にある「社会に貢献したい」という思いは、決して揺らぐことなく持ち続けるべきです。社会の役に立ちたいという強い思いを持ち続け、常に新しいものを取り入れ、より良いものへと変化していくことで、企業は成長し続けることができます。

「存在意義」は、変化の荒波を乗り越え、明るい未来を切り開くための原動力となるのです。激しく変化する世の中において、企業が生き残り、発展していくためには、自らの存在意義を明確にし、それを羅針盤として、常に社会貢献の思いを持ち続けることが大切です。

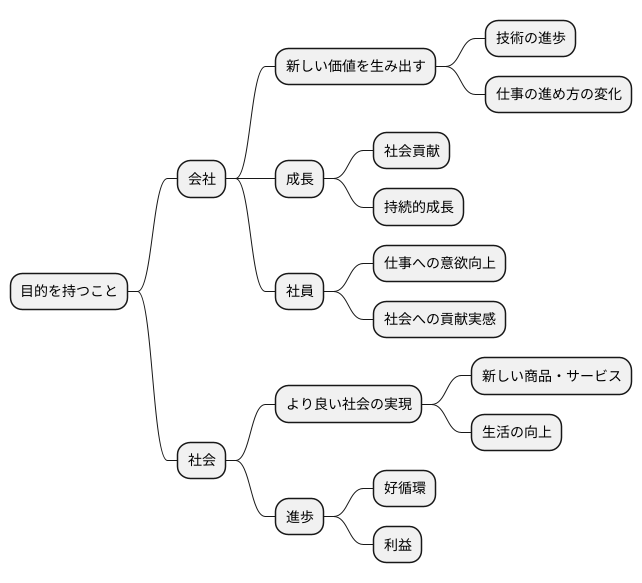

革新への原動力

目的を持つことは、新しいものを生み出すための力となります。社会が抱える困りごとを解決したり、未来をより良くしたいという高い目標を掲げることで、会社は今の状態に満足せず、常に新しい価値を生み出そうと努力します。

このような目的意識は、技術の進歩や仕事の進め方の変化など、様々な分野で新しいものを生み出す可能性を秘めています。例えば、環境問題の解決を目的とする会社であれば、新しい省エネルギー技術の開発や、資源を無駄にしない製品作りに取り組むでしょう。また、地域社会への貢献を目的とする会社であれば、地元の雇用創出や、地域活性化につながる事業展開を行うでしょう。

このような取り組みは、会社を大きくするだけでなく、社会全体をより良くしていく力となります。人々の生活を豊かにする新しい商品やサービスが生まれ、より良い社会の実現につながります。また、会社で働く人々も、自分の仕事が社会に役立っているという実感を持つことができ、仕事への意欲を高めることができます。

目的を持つことは、会社を動かす力強い原動力となるだけでなく、社会全体を前進させる大きな力となるのです。未来を見据え、社会貢献を意識した高い目標を設定することで、会社は持続的な成長を遂げ、社会全体の進歩に貢献することができます。これは、会社だけでなく、そこで働く人々、そして社会全体にとって大きな利益をもたらす好循環を生み出すと言えるでしょう。

つまり、目的を持つことは、会社と社会をより良い方向へ導くための羅針盤のような役割を果たすと言えるでしょう。