イラストレーターの道:創造力で未来を描く

転職の質問

『イラストレーター』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

イラストレーターになるには、まず絵を描くのが好きで、得意であることが大切です。そして、様々な表現方法を学ぶ必要があります。専門学校や美術大学で学ぶ方法もありますが、独学で技術を磨く人もいます。最近はコンピュータを使う人も多いので、そういった技術も学ぶと良いでしょう。

転職の質問

専門学校や美術大学以外で学ぶ方法はありますか?

転職研究家

絵画教室に通ったり、展覧会に出品したり、イラストレーターの助手として働くなど、様々な方法があります。大切なのは、色々な絵に触れて、自分の表現方法を模索し続けることです。そして、自分の作品を人に見てもらい、意見をもらうことも大切です。

イラストレーター

- イラストレーターの主な仕事内容

- イラストレーターとは、企業や商品のイメージ、キャッチフレーズ、記事や小説の内容などをイラストで視覚化するのが仕事です。発注者からの依頼に応じて原画を描くのが一般的です。制作の手法には写実、デフォルメ(変形)、戯画化などがあり、対象も人物やスポーツ物、動物、昆虫、メカニックや建造物、あるいは幻想的テーマなどさまざまな分野にわたります。最近は紙に手で描く以外にコンピュータを使用する人も多く、新しい個性や感覚が要求されています。

- イラストレーターになるには

- この仕事に就くには、デザインの専門学校などに進み、デッサンや色彩の基礎を勉強するといいでしょう。出版業界などに勤務する人もいますが、フリーで仕事をしている人がほとんどです。絵を描くことが好きで、技術だけではなく優れたセンスや個性を持つことが求められます。免許や資格は特に必要ではありません。コンクールなどで賞を受賞すれば、実力と実績の証明になり、仕事に有利となるでしょう。

イラストレーターの仕事内容

絵を描く仕事に憧れる人は多いのではないでしょうか。イラストレーターは、まさに絵を描くことを仕事にできる職業です。雑誌や書籍、広告、ウェブサイト、ゲーム、アニメなど、様々な媒体でイラストが使用されています。イラストレーターの仕事は、そうした媒体で使うイラストを、依頼主の要望に合わせて描くことです。

具体的な仕事の流れとしては、まず依頼主と打ち合わせを行います。どのようなイラストが必要なのか、どんな雰囲気のイラストが良いのか、使用目的は何なのか、大きさや色使いなど、細かい点まで確認します。イラストレーターは、依頼主の意図をしっかりと理解し、形にしていく必要があります。打ち合わせに基づき、大まかな構図を描くラフスケッチを作成します。このラフスケッチを依頼主に見てもらい、修正点があれば修正を繰り返します。依頼主の納得が得られたら、清書作業に入ります。清書では、線画を丁寧に描き込み、彩色を行います。デジタルツールを使う場合もあれば、アナログで描く場合もあります。完成したイラストは、データで納品したり、印刷して納品したりします。

イラストレーターの仕事は、絵を描くだけでなく、様々な業務が含まれています。依頼主との打ち合わせや、ラフの修正、納期管理など、円滑に仕事を進めるための調整力も必要です。また、イラストレーターは、常に新しい技術や表現方法を学ぶ必要があります。絵を描く技術の向上はもちろんのこと、新しいソフトの使い方や、流行の画風を研究するなど、常に学び続ける姿勢が大切です。さらに、自分の作品を多くの人に見てもらうための営業活動も重要です。自分のウェブサイトや作品集を作成したり、コンテストに応募したり、様々な方法で自分の作品をアピールする必要があります。高い絵を描く技術に加え、コミュニケーション能力やスケジュール管理能力、営業力など、様々な能力が求められる仕事と言えるでしょう。

| 仕事内容 | 雑誌、書籍、広告、Webサイト、ゲーム、アニメなどの媒体で使用するイラストを描く |

|---|---|

| 仕事の流れ | 依頼主との打ち合わせ → ラフスケッチ作成 → 修正作業 → 清書 → 納品 |

| 必要なスキル | 絵を描く技術、コミュニケーション能力、調整力、新しい技術・表現方法の学習意欲、営業力、スケジュール管理能力 |

イラストレーターになるには

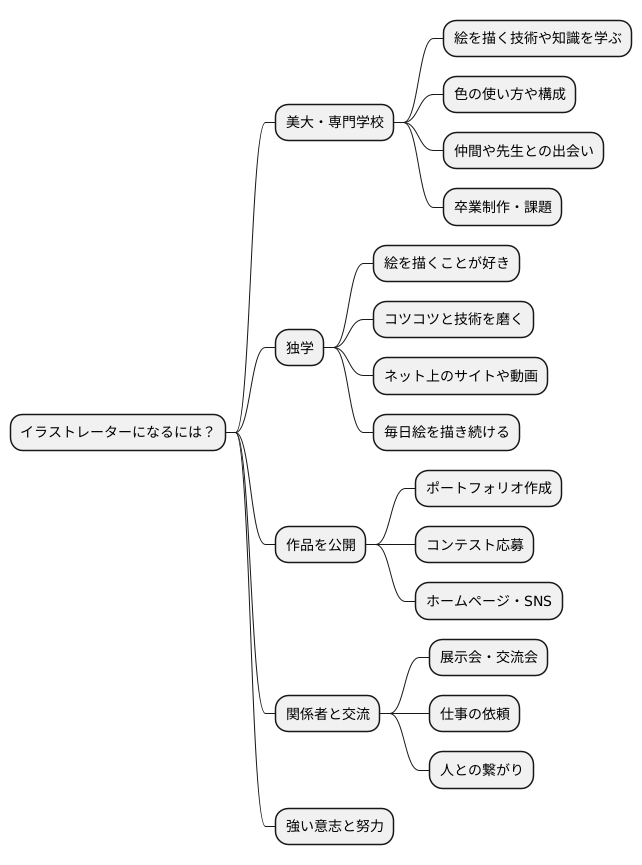

絵を描く仕事に就きたい、イラストレーターになりたいと考える人は多いでしょう。イラストレーターになる道筋は一つではなく、様々な方法があります。美大や専門学校といった教育機関で絵を描く技術や知識を学ぶのが、広く知られた道のりです。デザインやイラストの描き方だけでなく、色の使い方や構成の仕方など、専門的な勉強ができます。学校では仲間や先生と出会う機会もあり、刺激を受けながら技術を磨くことができるでしょう。卒業制作や、学校の課題を通して作品を作ることも貴重な経験となります。

しかし、必ずしも学校に通う必要はありません。独学でイラストレーターになる人もいます。絵を描くことが好きで、一人でコツコツと技術を磨くことが得意な人に向いているでしょう。インターネット上には、絵の描き方を解説したサイトや動画がたくさんあります。これらを参考にしながら練習を重ね、自分のスタイルを見つけることができます。大切なのは毎日絵を描き続けることです。上達には、地道な努力が欠かせません。

イラストレーターとして仕事を得るには、自分の作品をたくさんの人に見てもらうことが重要です。作品をまとめた、ポートフォリオを作成しましょう。自分の得意な分野や表現したい世界観が伝わるように、作品を選び抜き、丁寧にまとめることが大切です。そして、コンテストに応募したり、自分のホームページや交流サイトで作品を公開したりすることで、多くの人に作品を見てもらう機会を増やすことができます。

また、他のイラストレーターや、仕事関係者と知り合うことも大切です。展示会や交流会に積極的に参加し、自分の作品を見てもらいながら意見交換をすることで、仕事の依頼につながることもあります。イラストレーターとして活躍するためには、絵の技術だけでなく、人とのつながりも大切なのです。

イラストレーターになる道は簡単ではありませんが、強い意志と努力があれば、夢を実現できるでしょう。焦らず、一つずつ着実に進んでいくことが大切です。

キャリアアップの道筋

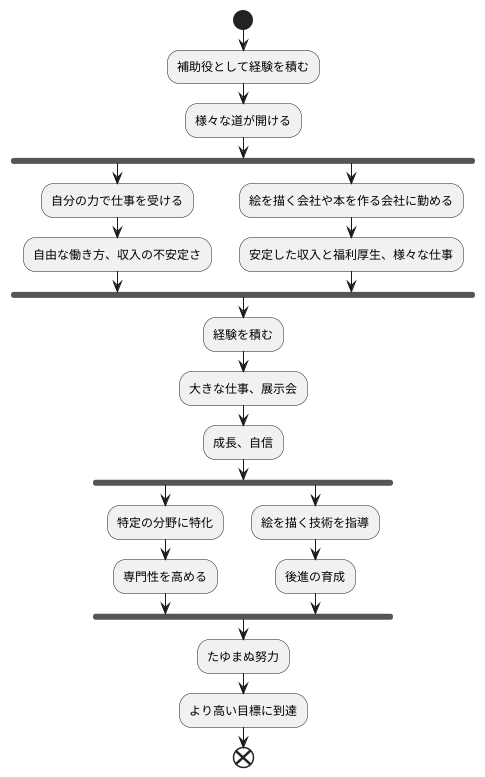

絵を描く人として、より高い地位を目指す道筋は、経験と実績を積み重ねることにあります。多くの人が、まず補助役として経験を積み始めます。ベテランの絵を描く人の下で、技術や仕事の進め方を学び、実務経験を積むのです。

その後は、様々な道が開けます。自分の力で仕事を受ける道を選ぶ人もいれば、絵を描く会社や本を作る会社に勤める道を選ぶ人もいます。会社勤めであれば、安定した収入と福利厚生を得ながら、様々な仕事に携わることができます。一方、自分の力で仕事を受ける道は、自由な働き方ができますが、仕事を得るための努力や、収入の不安定さを自分で管理しなければなりません。

経験を積むにつれて、大きな仕事に携わる機会や、自分の作品を展示会で発表する機会も増えてきます。大きな仕事では、多くの人と協力して一つの作品を作り上げる経験ができます。また、展示会では、自分の作品を多くの人に見てもらい、評価を受けることができます。これらの経験は、絵を描く人としての成長を大きく促し、自信にも繋がります。

さらに、特定の分野に特化して専門性を高めるという道もあります。例えば、動物を描くことに秀でているなら、動物専門の絵を描く人として活躍できます。また、絵を描く技術を指導する立場になる人もいます。後進の育成に力を注ぎ、絵を描く世界の発展に貢献する道です。

このように、絵を描く人には様々なキャリアの道筋があります。自分が本当にやりたいこと、目指したい姿を明確にして、たゆまぬ努力を続けることで、より高い目標に到達できるでしょう。

転職を考える際に大切なこと

絵を描く仕事をしている人が、別の会社に移ることを考える時、いくつか大切なことがあります。まず自分にはどんな得意なことがあるのか、どんな風に仕事を進めていきたいのかをはっきりさせることがとても大切です。これまでどんな絵を描いてきたのか、どんな仕事をしてきたのかを思い出して、これからどんな仕事に挑戦したいのか、どんな場所で、どんな人たちと一緒に働きたいのかをじっくり考えましょう。

次に、自分の作品を冷静に見て、良い点と改善点を把握することも大切です。周りの人に見てもらい意見を聞くのも良いでしょう。今の世の中でどんな絵が求められているのか、どんな技術が必要とされているのかを理解することも重要です。自分が得意とする絵の分野と、世の中で求められている絵の分野が合致すれば、転職活動はよりスムーズに進むでしょう。

転職活動をするにあたっては、作品集を整理したり、自分の良いところを伝える方法を工夫することで、良い結果に繋がりやすくなります。作品集には、自分の得意な分野の作品を厳選し、技術の高さが伝わるように綺麗にまとめましょう。自己紹介では、自分の強みやこれまでの経験を分かりやすく説明し、熱意が伝わるように心がけましょう。

転職活動中は、なかなか良い結果が出なかったり、周りの人と比べて焦ってしまうこともあるかもしれません。しかし、大切なのは焦らず、しっかりと準備をすることです。自分の得意なことを活かせる会社、自分が成長できる会社を見つけるために、時間をかけてじっくりと転職活動を進めましょう。そうすることで、きっと新しい仕事への道が開けるはずです。

| 転職活動のステップ | 具体的な行動 |

|---|---|

| 自己分析 | – 自分の得意なことを明確にする – 仕事の進め方についての希望を明確にする – これまでの仕事内容を振り返る – 今後の仕事内容、職場環境、一緒に働きたい人について考える |

| 自己評価と市場調査 | – 自分の作品の良い点と改善点を把握する – 周囲の意見を聞く – 世の中で求められている絵の分野と必要な技術を理解する – 自分の得意分野と市場のニーズの合致を確認する |

| 転職活動の準備 | – 作品集を整理する(得意分野の作品を厳選、技術の高さをアピール) – 自己紹介の方法を工夫する(強み、経験、熱意を伝える) |

| 転職活動の実施 | – 焦らず、しっかりと準備をする – 自分の得意なことを活かせる会社を探す – 自分が成長できる会社を探す – 時間をかけてじっくりと転職活動を進める |

必要なスキルと心構え

絵を描く人として成功するには、優れた絵の技術はもちろんのこと、様々な能力が必要です。確かなデッサン力、繊細な色彩感覚、バランスの良い構図力といった絵を描く上での基本的な力は、どのような絵を描く人にも求められます。さらに、今は絵を描くための様々な道具を使いこなす技術も重要です。最近は、紙と鉛筆だけでなく、パソコンや専用の板を使って絵を描くことが多くなっています。

また、絵を描く技術だけでなく、人とのやり取りも大切です。依頼主の求めていることをきちんと理解し、絵で的確に表現する伝える力が必要です。加えて、決められた期日を守るための計画を立て、きちんと管理する力も欠かせません。依頼主の中には、締め切り日が厳しい人もいます。期日を守れないと、信頼を失ってしまうでしょう。

さらに、絵を描く人は、常に新しい技術や表現方法を学ぶ意欲を持つことが重要です。絵を描くための道具や表現方法は日々進化しています。それらを学ぶことで、より良い作品を作ることができます。また、周りの状況の変化に対応できる柔軟性も必要です。依頼主の要望や時代の変化に合わせて、自分の絵の描き方を変えていく必要があります。

絵を描く人は、自分の持つ創造性と、仕事をする上で必要な能力をバランス良く持ち合わせることで、長く活躍できる仕事と言えるでしょう。

| カテゴリ | 必要な能力 |

|---|---|

| 絵を描く技術 | 確かなデッサン力、繊細な色彩感覚、バランスの良い構図力、様々な道具を使いこなす技術 |

| コミュニケーション能力 | 依頼主の求めていることを理解し、絵で的確に表現する伝える力 |

| 管理能力 | 決められた期日を守るための計画を立て、きちんと管理する力 |

| 学習意欲と柔軟性 | 常に新しい技術や表現方法を学ぶ意欲、周りの状況の変化に対応できる柔軟性 |

将来の展望

絵を描く仕事は、これから先も色々なところで必要とされ続けると見られています。特に、パソコンやスマホなどで見る絵や動画の需要が増えるにつれて、絵を描く人の活躍の場はもっと広がっていくでしょう。インターネットや広告、ゲーム、書籍、アニメなど、活躍できる場所は数えきれません。

最近は、機械の学習が進み、絵を描く仕事のいくつかが自動でできるようになるかもしれません。しかし、人の温かさや想像力が求められる仕事は、これからも絵を描く人の仕事として残っていくと考えられます。例えば、広告で人の心を掴むような絵を描いたり、絵本で子どもたちの想像力を掻き立てるような絵を描いたりすることは、機械には難しいでしょう。

絵を描く仕事で成功していくためには、時代の流れに合わせて変化していくことが大切です。例えば、今は紙とペンだけでなく、パソコンで絵を描く技術も求められています。新しい技術を学ぶことは、仕事の幅を広げることに繋がります。また、色々な絵の描き方を試すことで、自分に合ったやり方を見つけることも重要です。

さらに、他の絵描きとは違う、自分だけの持ち味を磨くことも大切です。人の心を動かす絵を描くためには、個性や感性を磨く必要があります。たくさんの絵を見て、色々なことを経験し、自分らしい表現方法を見つけることが大切です。

時代の変化に合わせながら、自分だけのスタイルを確立し、想像力を高め続けることで、絵を描く人はこれからも素晴らしい仕事人生を送ることができるでしょう。絵を描く仕事は、大変なこともありますが、自分の絵で人々に感動や喜びを与えられる、やりがいのある仕事です。

| 絵を描く仕事の展望 | 成功のためのポイント |

|---|---|

| 需要の増加:インターネット、広告、ゲーム、書籍、アニメなど、活躍の場は広がる。 機械学習の影響:一部の仕事は自動化される可能性があるが、人の温かさや想像力が求められる仕事は残る。 |

時代の変化への対応:パソコンでの作画技術習得など、新しい技術を学ぶ。 自己探求:様々な描き方を試し、自分に合ったやり方を見つける。 個性と感性の育成:多くの作品に触れ、様々な経験を積み、独自の表現方法を確立する。 |