漫画原作者:夢を形にする物語職人

転職の質問

漫画原作者になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

漫画原作者は、ストーリーを考えるのが仕事です。絵を描く漫画家とは別の仕事ですね。原作者になるのに特別な資格は必要ありませんが、ストーリーを作る能力や構成力、描写力が必要です。

転職の質問

特別な資格はいらないんですね!でも、どうすれば漫画のストーリーを作る能力を身につけられるのでしょうか?

転職研究家

たくさん本を読んだり、映画を見たりして、色々な物語に触れることが大切です。そして、自分でも物語を書いて練習し、出版社に持ち込んだり、漫画賞に応募したりしてみましょう。漫画を描く人と協力して作品を作るのも良い方法です。

漫画原作者

- 漫画原作者の主な仕事内容

- マンガにはストーリーが必要です。そのストーリーを考えるのが原作者の仕事です。ただし、マンガの原作だけを書いて仕事をしている人はまれで、多くは小説家や脚本家など、他にも仕事を持っているケースが多いようです。マンガの原作の仕事は取材に行くなど、通常ライターの仕事に似ていますが、表現段階になると会話のセリフや、より短い言葉でまとめる等、絵柄とのバランスはもちろん、構成力や描写力が求められます。漫画というメディアでの表現方法を充分に熟知していることも必要な条件となります。

- 漫画原作者になるには

- 最近では、漫画に関する技術を学べる専門学校が多くなってきました。校内でのコンクールなどでプロデビューの後押しをしているところもありますので、探してみると良いでしょう。漫画家のアシスタントとして経験を積んだり、新人賞などへの応募などでデビューするチャンスを掴みます。必ずなれる職業ではなく、また、デビュー後も書く題材探すなどの努力が必要になります。

漫画原作者の仕事内容

漫画原作者は、読者を魅了する物語の世界を創造する仕事です。いわば、物語の建築家と言えるでしょう。具体的な仕事内容は、漫画の土台となるプロット(物語の筋書き)の作成、個性豊かな登場人物の設定、登場人物が語るセリフの考案、そして物語全体の構成などを練り上げることです。絵を描く漫画家とは役割が異なり、原作者は物語を作ることに専念します。

まず、原作者は漫画の主題や対象読者を念頭に置き、人々を惹きつける魅力的な物語を作り上げます。そのために、ネームと呼ばれる下書きを作成します。ネームには、コマ割り、セリフ、簡単な構図などが描かれ、漫画家はこのネームを基に作画を行います。原作者はネームを通して漫画家に作画の指示を出し、自分の構想を伝えます。

また、原作者は担当編集者との打ち合わせを何度も重ねます。編集者と意見交換しながら、物語の方向性や展開を調整していくのです。読者の反応や時代の流れ、流行なども分析し、作品に反映させることも重要な仕事です。

このように、漫画原作者は読者を物語の世界へ誘う案内人として、作品の世界観を作り上げ、読者を物語に引き込む役割を担っています。魅力的な物語を生み出すためには、豊かな想像力と構成力、そして読者の心を掴む表現力が求められます。

| 役割 | 物語の建築家、読者を物語の世界へ誘う案内人 |

|---|---|

| 仕事内容 | プロット作成、登場人物設定、セリフ考案、構成、ネーム作成、漫画家への作画指示、担当編集者との打ち合わせ、読者反応・時代・流行の分析 |

| 必要な能力 | 豊かな想像力、構成力、表現力 |

必要な能力とスキル

お話を作る人にとって、何よりも大切なのは、豊かな想像力と、それを形にする創造力です。読者の心を惹きつける魅力的な登場人物や、わくわくするような世界観、一度読み始めたら止まらない物語を生み出すには、これらの力が欠かせません。頭の中で自由にイメージを膨らませ、それを具体的な形に落とし込む訓練を日々重ねる必要があります。また、物語を構成する力も重要です。起承転結をしっかり意識し、読者を飽きさせない工夫を凝らし、物語の随所に伏線をちりばめることで、より深く、より面白く物語を展開することができます。まるで家の設計図を描くように、綿密な計画を立て、読者を物語の世界へと引き込みましょう。加えて、読者が何を求めているのか、今の流行は何かを理解する分析力も必要です。多くの読者に楽しんでもらうためには、時代の流れや読者の好みを的確に捉え、作品に反映させることが大切です。編集者や絵を描く人と、うまく意思疎通を図る協調性も重要です。チームとして一つの作品を作り上げるためには、お互いの意見を尊重し、協力し合う姿勢が不可欠です。そして忘れてはならないのが、締め切りを守る責任感と、作品を最後まで完成させるための忍耐力です。どんなに素晴らしい才能を持っていても、締め切りを守れなかったり、途中で投げ出してしまったりしては、プロとして活躍することはできません。〆切を守ることは社会人としての基本であり、困難にぶつかっても諦めずに作品を完成させる粘り強さは、作品をより良いものにするための原動力となります。これらの能力は、すぐに身につくものではありません。毎日の努力と、様々な経験を通して、少しずつ積み重ねていくものです。常に学び続ける姿勢を忘れずに、より良い作品を生み出せるよう、日々精進しましょう。

| 必要な能力 | 詳細 |

|---|---|

| 想像力と創造力 | 魅力的な登場人物や世界観、物語を生み出す力。イメージを具体的な形にする訓練が必要。 |

| 物語構成力 | 起承転結、読者を飽きさせない工夫、伏線の設置など。綿密な計画に基づいた物語展開。 |

| 分析力 | 読者のニーズや流行の理解。時代の流れや読者の好みを作品に反映させる。 |

| 協調性 | 編集者や絵を描く人との意思疎通。チームとして協力し合う姿勢。 |

| 責任感と忍耐力 | 締め切りを守る、作品を最後まで完成させる。困難にぶつかっても諦めない粘り強さ。 |

キャリアパスの例

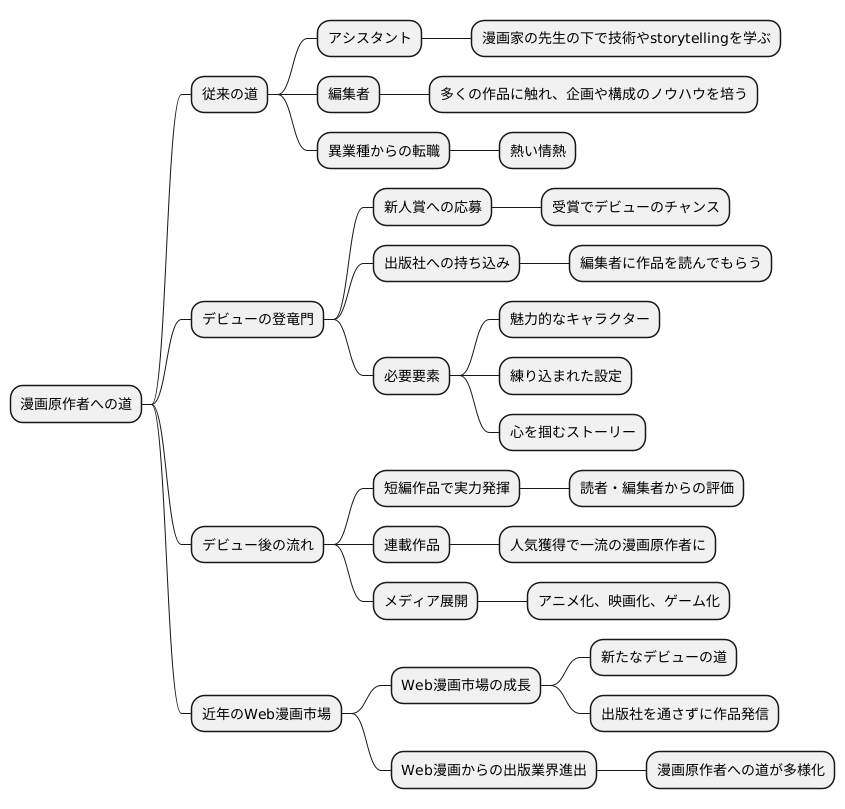

絵を描くのが好き、物語を作るのが好き。そんな思いを胸に、多くの人が漫画原作者という夢を描きます。しかし、他の多くの創作の仕事と同じように、漫画原作者になるための決まった道筋はありません。アシスタントとして、漫画家の先生の下で技術や storytelling を学ぶ人もいれば、編集者として、多くの作品に触れ、企画や構成のノウハウを培ってきた人もいます。中には、全く異なる業界で働いていた人が、熱い情熱を胸に、漫画の世界へ飛び込んでくることもあります。

漫画原作者を目指す人にとって、新人賞への応募や出版社への持ち込みは、登竜門と言えるでしょう。新人賞は、出版社が新しい才能を発掘するために開催しており、受賞すればデビューの大きなチャンスとなります。持ち込みは、自分の作品を直接出版社に持ち込んで、編集者に読んでもらう方法です。どちらの方法でも、魅力的なキャラクター、練り込まれた設定、心を掴むストーリーが求められます。

デビューの仕方も様々ですが、多くの場合、最初は短い作品で実力を示し、読者からの反応や編集者からの評価を得て、徐々に連載作品を任されるようになります。連載作品で人気を獲得し、読者から支持を集めることができれば、一流の漫画原作者としての地位を確立できるでしょう。そして、作品の人気が高まれば、アニメ化や映画化、ゲーム化など、様々なメディア展開に携わる機会も増えていきます。

近年は、インターネットの普及により、Web 漫画市場が大きく成長しています。Web 漫画であれば、出版社を通さずに自分の作品を世界中に発信できるため、新たなデビューの道として注目されています。才能ある若者たちが、Web 漫画から人気を獲得し、従来の出版業界へ進出するケースも増えており、漫画原作者への道は、より多様化しています。

収入と待遇

お話を作る人、漫画の原作者の収入について考えてみましょう。収入の源は大きく分けて二つあります。一つは、描いたお話が本になったときに支払われる印税です。もう一つは、お話の元となる原稿を書いた際に支払われる原稿料です。本が売れれば売れるほど印税収入は増えますし、原稿料も仕事の量や質によって変わってきます。駆け出しの頃は、仕事が安定せず収入が不安定になりがちです。人気作品を生み出すことができれば、高い収入を得ることも夢ではありません。

収入を左右する要素はいくつかあります。まず、連載を持つ本数です。連載を多く持てば収入も増える可能性が高まります。次に、本の売り上げです。多くの人に読まれる人気作品を生み出せれば、印税収入は大きく増えます。さらに、作ったお話がアニメや映画、ゲームなど他の媒体で展開される、いわゆるメディア展開も大きな影響を与えます。メディア展開されれば、それだけ多くの人に作品に触れてもらう機会が増え、原作の漫画もさらに売れることになり、収入増加に繋がります

原作者の働き方を大きく分けると、出版社と専属契約を結ぶ場合と、一人で自由に活動するフリーランスの場合の二つがあります。専属契約を結ぶ場合は、出版社から定期的に仕事をもらえるため、安定した収入を得られます。その反面、描く内容や発表時期など、出版社の意向に沿う必要があり、自由度は制限される可能性があります。フリーランスの場合は、自分の好きなように作品を発表できますが、仕事が安定せず、収入も不安定になりやすいという側面があります。

どちらの働き方にもメリットとデメリットがあるので、自分の将来設計や生活のスタイルに合った働き方を選ぶことが大切です。じっくり考えて、自分に合った働き方を見つけましょう。

| 収入源 | 収入への影響 |

|---|---|

| 印税 | 本の売り上げに比例 |

| 原稿料 | 仕事の量と質に依存 |

| 収入に影響する要素 | 影響の内容 |

|---|---|

| 連載本数 | 連載が多いほど収入増加の可能性大 |

| 本の売り上げ | 人気作品ほど印税収入増加 |

| メディア展開 | 原作の売り上げ増加につながる |

| 働き方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 専属契約 | 安定した収入 | 自由度制限の可能性 |

| フリーランス | 自由な創作活動 | 収入の不安定さ |

将来の展望

絵物語の世界は、国内外で広がり続けており、物語を作る人の活躍の場も増えています。特に、インターネットで読める絵物語の市場は目覚ましい成長を見せており、新しい表現の機会が生まれています。

絵物語を原作とした動画や映画、遊びへの展開も活発になっており、物語を作る人は様々な分野で活躍できるようになっています。例えば、人気絵物語が動画化され、大きな話題を呼ぶことも珍しくありません。また、絵物語の世界観を基にした遊びが作られ、多くの愛好家を楽しませています。このように、活躍の場は多岐に渡り、物語を作る人にとって大きなチャンスとなっています。

しかし、一方で、絵物語の世界は競争も激しくなっています。読者の求めるものを的確に捉え、質の高い作品を作り続けることが求められます。読者は多様な物語を求めており、ありきたりの展開では飽きられてしまう可能性があります。読者の心に響く、オリジナリティ溢れる物語を生み出すことが、成功への鍵となるでしょう。

そのため、常に新しい表現方法や物語を伝える技術を学び続けることが大切です。絵物語の世界は常に進化しており、新しい表現技法や技術が次々と生まれています。それらを積極的に学び、自分の作品に取り入れることで、より魅力的な物語を創造できるようになります。また、他の作家さんの作品に触れたり、批評を受けたりすることも、自身の成長に繋がります。

豊かな想像力と熱い情熱を武器に、時代を捉えた魅力的な物語を生み出すことで、絵物語作家として成功への道が開けるでしょう。読者の心を掴み、感動を与える物語を作るためには、何よりもまず、物語を作る人が情熱を持って作品に取り組むことが大切です。読者の心に寄り添い、共感できる物語を生み出すことで、作家として長く活躍できるはずです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 市場の状況 | 国内外で成長、インターネット市場は特に急成長 |

| 仕事の機会 | 動画、映画、ゲームなど多様な分野への展開 |

| 競争 | 激化、読者のニーズに合った質の高い作品が必要 |

| 必要なスキル | 新しい表現方法、物語を伝える技術の継続的な学習 |

| 成功の鍵 | 豊かな想像力、情熱、時代を捉えた魅力的な物語 |

転職

絵を描く仕事である漫画家から、文字で物語を作る小説家や脚本家、ゲームのシナリオライターに転身する人は少なくありません。これらはどれも物語を作るという点で共通しており、人物設定やストーリー展開、読者・視聴者への効果的な見せ方といった、漫画制作で培ってきた技術や経験を活かすことができます。たとえば、漫画で身につけたテンポの良い場面転換や、印象的なセリフ回しは、小説や脚本、ゲームシナリオにも応用できるでしょう。また、読者の心を掴むキャラクター設定や、伏線を効果的に用いる手法なども、これらの創作活動で役立ちます。

漫画家の中には、編集者や出版関係の仕事に就く人もいます。長年、編集者と二人三脚で作品を作り上げてきた経験は、編集者としての仕事に大いに役立つでしょう。また、漫画制作の現場で培った知識や人脈は、出版関係の仕事においても貴重な財産となります。原稿作成の進行管理や、作家との良好な関係構築、印刷や流通に関する知識など、漫画制作を通して得た経験は、出版業界で働く上で大きな強みとなるはずです。

漫画制作とは全く異なる業界に転職する人もいます。漫画を完成させるためには、厳しい締め切りを守り、高い集中力を持続させ、多くの関係者と協力しながら作業を進める必要があります。また、読者の反応を分析し、常に新しい表現方法を模索する姿勢も求められます。このように、漫画制作で培った創造力や発想力、課題解決能力、コミュニケーション能力などは、どんな仕事においても役立つはずです。

転職を考える際には、自身の持っている技術や経験、そして将来の目標を明確にすることが重要です。自分は何が得意で、何がしたいのか、そして将来どのような姿を目指したいのかをじっくりと考え、自分に合った仕事を見つけることが大切です。漫画原作者としての経験を活かし、新たな道を切り開くことができるでしょう。

| 元の職業 | 転職後の職業 | 活かせるスキル・経験 |

|---|---|---|

| 漫画家 | 小説家、脚本家、ゲームシナリオライター | 物語構成力、人物設定、ストーリー展開、読者への効果的な見せ方、テンポの良い場面転換、印象的なセリフ回し、読者の心を掴むキャラクター設定、伏線の効果的な使用 |

| 編集者、出版関係 | 編集者との協働経験、漫画制作の知識と人脈、原稿作成の進行管理、作家との良好な関係構築、印刷や流通に関する知識 | |

| 漫画家 | 他業種 | 厳しい締め切りを守る能力、高い集中力の持続力、関係者との協力、読者の反応分析、新しい表現方法の模索、創造力、発想力、課題解決能力、コミュニケーション能力 |