サウンドプログラマーの仕事と将来

転職の質問

『音を作る人』(音を作る人の仕事は、色々な種類の、画像や映像と組み合わせたデジタルの音響を作り出して、演奏の情報をコンピュータに入力することです。コンピュータ上で曲を作る機会が多い今の状況では、なくてはならない存在となっていて、本格的に勉強すれば仕事の機会も増えてきている職業です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

音を作る人になるには、まず音楽の基礎知識を身につけることが大切です。楽譜の読み方や、楽器の演奏方法、音楽理論などを学ぶ必要があります。専門学校や大学で学ぶのが一般的ですね。

転職の質問

専門学校や大学以外で学ぶ方法はありますか?

転職研究家

最近は、パソコンで学ぶための教材や、音を作るための技術を学ぶ講座なども増えてきています。独学で学ぶことも可能です。ただ、やはり専門的な知識や技術を体系的に学ぶには、専門学校や大学で学ぶのが一番確実な方法と言えるでしょう。

サウンドプログラマー

- サウンドプログラマーの主な仕事内容

- サウンドプログラマーの仕事は、マルチメディアに関わるさまざまなデジタルサウンドをつくり出し、演奏データをコンピュータに打ち込むのことです。コンピュータ上で曲を作る機会が多い現在の状況では、なくてはならない存在となっていて、本格的に勉強すれば就業の機会も増えてきている職種です。

- サウンドプログラマーになるには

- 特に必須となる資格はありません。音楽、およびコンピューター系学科ある大学や専門学校で、音楽や画像・音響工学を学び学んだ後、音楽製作会社などへ就職するのが一般的です。また映像産業で活躍するための「映像音響処理技術者資格認定」、コンピュータミュージックの事実上の共通ライセンス「MIDI検定」の資格を取得しておくと良いでしょう。

仕事内容

音を扱う仕事の中でも、音声効果技師は映像作品や対話型娯楽などに命を吹き込む大切な役割を担っています。単に音をつけるだけでなく、音を使って物語の世界観や登場人物の感情を表現し、見る人、遊ぶ人に深い感動を与えます。具体的には、対話型娯楽の場合、効果音や背景の音、登場人物の声、伴奏音楽などを、計算機を使う道具で組み込んでいきます。

音声効果技師の仕事は多岐に渡ります。まず、効果音の作成では、足音や物の壊れる音、自然の音など、様々な音を録音したり、音の素材を加工して作ります。そして、場面に合った効果音を適切なタイミングで再生するように調整します。次に、背景の音作りでは、風の音や雨の音、街の喧騒など、場面の雰囲気を作り出す音を選び、配置します。音量や音質を細かく調整することで、より臨場感のある世界観を作り出すのです。さらに、登場人物の声の録音や編集、効果の追加も行います。声のトーンや抑揚、響きなどを調整し、登場人物の個性を際立たせます。

伴奏音楽も重要な要素です。場面の展開や感情の変化に合わせて、適切な伴奏音楽を選び、効果的に使用します。音声効果技師は、作曲家と協力してオリジナルの音楽を作ることもあります。近年では、仮想現実や拡張現実といった技術の進歩に伴い、より本物に近い、夢中になれる音響体験を提供するための技術も求められています。単に音を出すだけではなく、音響技術を通して仮想空間での体験をより豊かに、より本物のように感じさせるための工夫が重要になります。高度な技術と芸術的な感覚を兼ね備えた、まさに音の魔法使いと言えるでしょう。

| 仕事内容 | 詳細 |

|---|---|

| 効果音の作成 | 足音、物の壊れる音、自然の音など様々な音を録音・加工し、場面に合った効果音を適切なタイミングで再生する。 |

| 背景の音作り | 風の音、雨の音、街の喧騒など、場面の雰囲気を作り出す音を選び、配置する。音量や音質を細かく調整し、臨場感のある世界観を作り出す。 |

| 登場人物の声 | 声の録音・編集、効果追加。声のトーン、抑揚、響きなどを調整し、登場人物の個性を際立たせる。 |

| 伴奏音楽 | 場面の展開や感情の変化に合わせ、適切な伴奏音楽を選び、効果的に使用する。作曲家と協力してオリジナル音楽を作成することもある。 |

| VR/AR技術対応 | 仮想現実や拡張現実といった技術の進歩に伴い、より本物に近い、夢中になれる音響体験を提供するための技術も求められる。 |

必要なスキル

音響効果を作る仕事であるサウンドプログラマーには、様々な能力が求められます。まず第一に、計算機に指示を出すための言葉であるプログラミング言語の知識は欠かせません。ゲーム作りや音の加工によく使われる、シー プラスプラスやシー シャープ、パイソンといった言語に習熟している必要があります。

次に、音響効果を作るための特別な計算機ソフトであるデジタルオーディオワークステーションを使いこなせることも重要です。このソフトは、音を編集したり、効果を加えたり、色々な音を組み合わせて新しい音を生み出すために使われます。音を思い通りに操るには、このソフトを自在に使える必要があるのです。

音の性質や仕組みを理解するための音響理論と、音楽の構成や和音を理解するための音楽理論の知識も大切です。これらの知識があれば、より効果的で心に響く音作りが可能になります。音の高さや響き、リズムやメロディーなどを理解することで、より深みのある表現ができるようになるのです。

もちろん、音に対する鋭い感覚や豊かな想像力も必要不可欠です。ゲームや映画の世界観を理解し、それにぴったりの雰囲気や感情を表現する音を作り出すには、優れた想像力と表現力が求められます。まるで絵を描くように、音を使って物語を彩る能力が重要なのです。

このように、サウンドプログラマーは技術的な知識だけでなく、芸術的な感性も必要とする仕事と言えるでしょう。様々な能力を磨き、組み合わせることで、人々の心に響く音響効果を生み出せるようになります。

| 必要な能力 | 詳細 |

|---|---|

| プログラミング言語の知識 | C++、C#、Pythonなどのプログラミング言語を使いこなせる。 |

| デジタルオーディオワークステーション(DAW)操作スキル | 音を編集、加工、合成など、DAWソフトを使いこなせる。 |

| 音響理論と音楽理論の知識 | 音の性質や仕組み、音楽の構成や和音を理解している。 |

| 音に対する鋭い感覚と豊かな想像力 | ゲームや映画の世界観を理解し、適切な音響効果を想像、表現できる。 |

キャリアパス

音響効果を作る仕事に就く人の進む道は、大きく分けて会社勤めと個人事業主の二通りあります。会社勤めでは、まず遊技会社や映画会社といった音響効果を扱う会社に就職するのが一般的です。入ったばかりの頃は、先輩社員の指導の下、補助的な仕事を通して、技術を磨いていきます。仕事に慣れてくると、一人で効果音作りを任されたり、新しい音響機器の使い方を覚えたり、少しずつ仕事の幅を広げ、より高度な技術を身につけていきます。そして、何年も経験を積むことで、複雑な音響の仕組み作りを任されたり、チームのまとめ役を任されたり、重要な仕事を担うようになります。さらに、将来は音響監督として、作品全体の指揮を執ったり、独立して様々な作品に携わったりすることも可能です。個人事業主として働く場合は、自分の技術と経験を活かして、様々な依頼主から仕事を引き受けます。

近年、仮想現実や拡張現実といった新しい技術が注目されており、音響効果を作る仕事でも、これらの技術を使った活躍の場が広がっています。仮想現実や拡張現実は、まるで現実世界のような体験を作り出す技術であり、音響効果は、その体験をよりリアルで臨場感あふれるものにするために欠かせません。例えば、仮想現実の世界で風が吹く音を表現したり、拡張現実で現実の風景に仮想の音を重ね合わせたりすることで、より没入感のある体験を生み出すことができます。このような新しい技術を取り入れて、今までにない革新的な音響体験を作り出すことで、音響効果を作る仕事はさらに発展していくでしょう。新しい技術を学ぶ意欲と創造力があれば、音響効果の仕事で成功する可能性は大きく広がります。

将来性

娯楽産業の発展に伴い、音響技術者の需要はますます高まっています。特に、ゲーム業界では、質の高い音響効果が遊び手の没入感を高める重要な要素となっており、高度な技術を持つ音響技術者は欠かせない存在です。近年、仮想現実や拡張現実といった技術が発展し、音響技術者の活躍の場はさらに広がっています。仮想空間で現実感を高めるには、高度な音響技術が欠かせません。そのため、今後ますます需要が増加すると予想されます。ゲーム以外にも、映画や動画、広告といった映像作品制作においても音響の重要性は高まっており、音響技術者は様々な分野で活躍しています。

音響技術者には、様々な活躍の場が用意されています。ゲーム会社では、ゲーム中の効果音や背景音楽の作成、調整を行います。仮想現実や拡張現実の開発会社では、仮想空間における音響設計を担当します。映像制作会社では、映画や動画、広告などの音響効果や音楽制作に携わります。また、劇場やコンサートホール、放送局などでも音響技術者は活躍しています。このように、音響技術者としての仕事は多岐に渡り、自分の興味や適性に合わせて仕事を選ぶことができます。

音響技術者になるためには、専門学校や大学で音響に関する知識や技術を学ぶことが一般的です。音楽理論、音響工学、プログラミングなど、幅広い知識と技術が求められます。また、実際に音を編集するソフトウェアの操作スキルも必要です。近年は、オンライン学習サービスなどでも音響技術に関する講座が開講されており、独学で学ぶことも可能です。音響技術は常に進化しているため、常に新しい技術や知識を学ぶ姿勢が大切です。

音響技術者は、創造性と技術力を兼ね備えた仕事です。自分の作った音で人々に感動や喜びを与えられる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。娯楽産業の成長と共に、音響技術者の需要は今後も増加していくと予想されます。将来性のある職業と言えるでしょう。

| 職業 | 音響技術者 |

|---|---|

| 需要 | 増加傾向(特にゲーム業界、VR/AR関連) |

| 活躍の場 |

|

| 仕事内容 | 多岐に渡り、興味や適性に合わせて選択可能 |

| なるには |

|

| 必要なスキル・姿勢 |

|

| 将来性 | 有望 |

学習方法

音響効果を作る技術者を志す場合、専門の学校や大学で学ぶ方法が近道となるでしょう。これらの教育機関では、必要な知識や技術を体系的に学ぶことができます。授業を通して、音響制作だけでなく、楽曲の構成や理論、更に音を扱うための道具の使い方まで幅広く学ぶことができます。

学校に通わず、自ら学ぶ方法もあります。書籍やインターネット上には、音響制作ソフトの使い方や楽曲制作のための様々な情報が公開されています。これらの教材を活用することで、自分のペースで学ぶことができます。特に、インターネット上の教材は無料のものも多く、気軽に学習を始められます。

音響制作の技術を学ぶ上で大切なのは、実際に作品を作ってみることです。ゲームや映像作品の音響制作に挑戦することで、教科書で得た知識を実践的に活用し、より深い理解に繋げることができます。最初は簡単な作品で構いません。徐々に複雑な作品に挑戦することで、技術の向上を実感できるでしょう。

作った作品を公開することも、技術向上に繋がります。動画投稿サイトなどに作品を公開し、様々な人に見てもらうことで、客観的な意見や評価を得ることができます。自分では気づかなかった改善点が見つかったり、新たな制作のヒントを得られることもあります。また、コンテストなどに応募するのも良いでしょう。他の参加者の作品に触れることで、刺激を受け、新たな表現方法を発見できる可能性があります。

自分に合った学習方法を選ぶことが、技術習得への一番の近道です。専門学校や大学で体系的に学ぶか、独学で自分のペースで学ぶか、あるいは両方を組み合わせるか。自分の性格や生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる学習方法を選び、音響技術者としての夢を実現しましょう。

| 学習方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 専門学校・大学 | 体系的に学べる 必要な知識・技術を網羅 音響制作以外の知識も習得可能 |

費用がかかる 時間的制約がある |

| 独学 | 自分のペースで学べる 無料教材も多い 時間や場所を選ばない |

体系的な学習が難しい モチベーション維持が大変 疑問解決が難しい |

| 作品制作 | 実践的なスキルが身につく 知識の定着 深い理解に繋がる |

試行錯誤が必要 時間と労力がかかる |

| 作品公開・コンテスト応募 | 客観的な意見・評価を得られる 改善点の発見 新たな表現方法の発見 刺激とモチベーション向上 |

批判を受ける可能性 公開する勇気が必要 |

関連職種

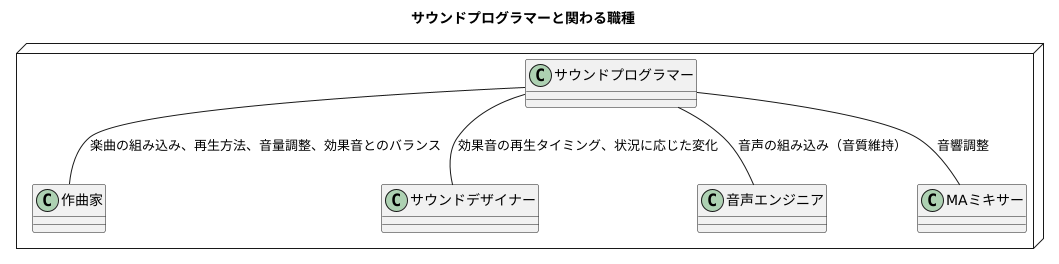

音響制作の仕事に関わる様々な職種は、互いに影響し合いながら、一つの作品を作り上げていきます。中でも、音響効果を作り出す仕事であるサウンドプログラマーは、様々な職種と深く関わっています。

まず、作曲家とは、ゲームや映像作品に合った音楽を作る上で、欠かせない協力関係にあります。サウンドプログラマーは、作曲家が作った楽曲をゲームや映像に組み込むための技術的なサポートを行います。例えば、楽曲の再生方法や音量調整、効果音とのバランスなどを工夫することで、作曲家の意図を最大限に表現する役割を担います。

次に、サウンドデザイナーは、効果音や環境音といった音響効果をデザインする仕事です。爆発音や風の音、足音など、作品の世界観をよりリアルに感じさせる音を作り出します。サウンドプログラマーは、これらの効果音を適切なタイミングで再生するようにプログラムしたり、状況に合わせて変化させたりすることで、サウンドデザイナーの創造性を支えます。

また、音声エンジニアは、録音や編集、調整といった、音声を扱う技術の専門家です。収録された音声をクリアで聞き取りやすい状態に整えたり、不要なノイズを取り除いたりする作業を行います。サウンドプログラマーは、音声エンジニアが処理した音声をゲームや映像に組み込む際に、音質を損なわないように細心の注意を払う必要があります。

最後に、MAミキサーは、映像作品の音全体を最終的に調整する役割を担います。音楽、効果音、セリフなど、全ての音のバランスを整え、聞きやすく、作品の世界観に合った音響を作り上げます。サウンドプログラマーは、MAミキサーの指示に従って、ゲームや映像の音響を調整する作業を行います。

このように、サウンドプログラマーは、様々な音響制作の専門家と協力しながら、作品の音響全体を支える重要な役割を担っています。それぞれの専門性を尊重し、協力し合うことで、より質の高い作品が生み出されるのです。