転職成功への鍵:応募要件を理解する

転職の質問

先生、転職活動でよく見る『応募要件』って、全部満たしていないと応募しちゃダメなんですか?

転職研究家

いい質問だね。応募要件は、その仕事をするのに必要な能力の目安を示したものだよ。企業側は、組織全体のバランスなども考えて、どんな人を採用したいかを応募要件にまとめるんだ。

転職の質問

じゃあ、全部完璧に満たしていないとダメってことですか?

転職研究家

いや、必ずしもそうとは限らないよ。年齢や経験に加えて、学ぶ意欲や人としての能力なども見て、総合的に判断されることが多いんだ。だから、全部満たしていなくても、積極的に応募してみることが大切だよ。

応募要件とは。

仕事を変える際に『応募資格』について説明します。応募資格とは、その仕事に必要な能力を持っているかを確認するための基準です。会社の人事担当者は、部署の人員構成や年齢、社員の育成状況などを考えながら、どのような応募資格にするかを常に検討しています。人事担当者は、人事だけでなく、実際に仕事をしている担当者や管理者の意見も聞きながら、応募資格を決めています。仕事を変えたい人にとって、応募資格のすべてを満たさなければいけないかは、一番気になることです。会社によって考え方はそれぞれですが、必ずしもすべての応募資格を完全に満たす必要はありません。例えば、年齢やこれまでの経験、学ぶ意欲や行動力、その他の能力などを総合的に見て、採用が決まることもよくあります。

応募要件の役割

求人票に記載されている応募要件は、企業が求める人材像を具体的に示したもので、採用活動における指針のような役割を果たします。いわば、企業と求職者をつなぐ橋渡し役と言えるでしょう。 企業側は、担当する仕事に必要な能力やこれまでの経験、持っている知識、さらには会社の雰囲気に合う人柄かどうかなどを考え、応募要件を定めます。ですから、転職活動を円滑に進めるためには、応募要件を理解することがとても大切です。応募要件を満たしているかどうかは、書類選考や面接の結果に大きく関わってきます。企業は応募要件に基づいて候補者を絞り込み、面接に進む人を決めるため、応募要件をよく理解し、自分の能力や経験と比べてみることで、その企業と自分が合っているかを冷静に判断できます。 自分の強みや弱みを把握し、応募要件と照らし合わせることで、より適切な企業選びが可能になります。例えば、応募要件に「3年以上の実務経験」とあれば、経験年数が足りない場合は応募を見送る、もしくは他の条件でアピールできる点を探すといった判断ができます。また、「コミュニケーション能力」を求められている場合は、これまでの仕事でどのように周囲と連携を取り、成果を上げてきたかなどを具体的に示す必要があります。応募書類の作成においても、応募要件を意識することは重要です。企業が求める点を的確に伝えることで、自己アピールを効果的に行うことができます。 職務経歴書では、応募要件に合致する経験やスキルを重点的に記述し、企業の求める人物像に合致していることを示すことが大切です。志望動機では、応募要件で求められている能力や経験をどのように活かし、企業に貢献したいのかを具体的に述べることが重要です。このように、応募要件をしっかりと理解し、自己分析と企業研究を組み合わせることで、転職活動の成功確率を高めることができます。応募要件は単なる条件ではなく、企業と求職者双方にとって有益な情報源なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 応募要件の役割 | 企業が求める人材像を具体的に示し、企業と求職者をつなぐ橋渡し役。採用活動の指針。 |

| 応募要件の内容 | 担当する仕事に必要な能力、経験、知識、人柄など |

| 応募要件の重要性 |

|

| 応募要件の活用方法 |

|

| 応募要件の効果 | 転職活動の成功確率を高める。企業と求職者双方にとって有益な情報源。 |

企業側の視点

会社にとって、採用条件を決めることは、適した人材を見つける上でとても大切な仕事です。採用担当者は、仕事に必要な能力や経験だけでなく、会社全体のバランスや将来の成長も考えて採用条件を決めています。例えば、部署の年齢層や能力のバランス、社員の育成状況などを考え、会社全体を活気づける人材を求めることがあります。会社の成長には、多様な考え方や新しい技術を取り入れることが必要なので、特定の分野に偏ることなく、様々な経歴を持つ人材を採用することもあります。

また、採用担当者は、現場の社員の意見も聞きながら、採用条件をより良くしていきます。実際に現場で働く社員や管理者の意見を聞くことで、より現実的な条件を設定でき、採用した人材と仕事内容が合わないという事態を防ぐことにもつながります。

会社は採用条件を公開することで、求職者に対して、開かれた採用活動を行うことを目指しています。これにより、求職者は会社が求める人物像を理解し、自分と合っているかを判断することができます。また、応募条件が明確であることで、求職者は安心して応募書類を作成できます。

会社は、常に変化する社会情勢や業界の動向に合わせて、採用条件を見直す必要があります。将来を見据えて、会社にとって必要な人材を確保するために、常に採用活動の改善に努めています。例えば、今は必要ない技術でも、将来必要になる可能性を考え、そのような技術を学ぶ意欲のある人材を採用することもあります。このように、会社は、現在の状況だけでなく、将来の展望も踏まえて採用活動を行っています。

| 採用条件の決定 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 適した人材を見つける |

| 考慮事項 |

|

| 情報収集 | 現場社員や管理者の意見 |

| 公開の目的 |

|

| 見直し |

|

応募者側の視点

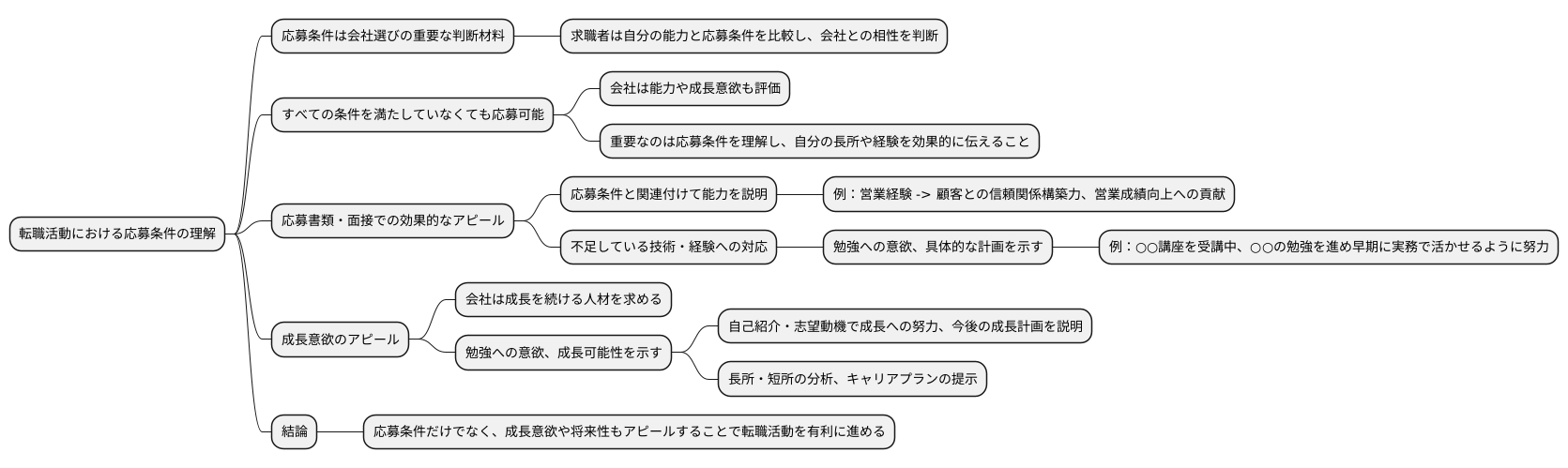

仕事を変える活動をするにあたって、応募条件は応募先の会社を選ぶ上で大切な判断材料となることは間違いありません。求職者は自分の持っている技術や経験と応募条件を比べ、会社と自分の相性を見極めます。募集要項に書かれた条件をすべて満たしていなくても、応募をあきらめる必要はありません。会社によっては、すべての条件を満たしていなくても、秘めた能力や成長への意欲を評価し、採用に至る場合もあるからです。大切なのは、応募条件を理解した上で、自分の長所や経験を効果的に伝えることです。

応募書類や面接では、応募条件と結びつけて自分の能力を説明することで、会社への熱意と適性があることを示すことができます。例えば、応募条件に「三年以上の営業経験」とある場合、三年以上の営業経験を通して培ってきた顧客との信頼関係の構築力や、営業成績の向上に貢献した実績などを具体的に説明することで、会社に自分の能力を効果的に伝えることができます。また、もし応募条件に挙げられている技術や経験が不足している場合でも、その不足を補うための勉強への意欲や具体的な計画を示すことが有効です。例えば、「現在、必要な技術を習得するために、○○講座を受講しています。今後、さらに○○の勉強を進め、早期に実務で活かせるように努力します」といったように、具体的な学習内容や計画を伝えることで、会社に前向きな姿勢を示すことができます。

会社は、常に成長を続ける人材を求めています。そのため、勉強への意欲や成長の可能性を伝えることで、採用担当者に良い印象を与えることが期待できるでしょう。具体的には、自己紹介や志望動機の中で、これまでどのように努力して成長してきたか、また、今後どのように成長していきたいかを具体的に説明することで、会社に成長意欲を効果的にアピールできます。また、自分の長所や短所を分析し、今後のキャリアプランを明確に示すことも大切です。これにより、会社はあなたの将来像を具体的にイメージでき、入社後の活躍を期待できる人材だと判断するでしょう。つまり、応募条件を満たしているかどうかだけでなく、成長意欲や将来性も積極的にアピールすることで、転職活動をより有利に進めることができると言えるでしょう。

応募要件の読み解き方

仕事を変える際に、応募資格をきちんと理解することはとても大切です。ただ書かれている内容を見るだけでなく、会社が本当に求めていることを読み解く必要があります。例えば、「話をうまくまとめる力」一つとっても、会社によって求める程度や具体的な中身は違います。営業の仕事なら、お客さんと交渉したり、説明する力が重視されます。一方、事務の仕事なら、仲間と協力したり、情報を共有する力が求められます。応募資格に書かれている言葉だけでなく、職種や会社の特色、業界の動きなどを考えることで、会社がどんな人を求めているのかが分かります。

たとえば、ある会社が「新しいことに挑戦する力」を求めているとします。この場合、単に新しいことが好きというだけでなく、失敗を恐れずに挑戦し、そこから学び成長できる人材を求めていると解釈できます。また、もし応募資格に「問題解決能力」とあれば、単に問題を見つけるだけでなく、その原因を分析し、具体的な解決策を考え、実行できる能力を期待していると考えられます。

さらに、会社のホームページや採用情報を見ることで、会社の雰囲気や考え方を知り、自分と合うかどうかを判断することも大切です。例えば、ホームページで社員インタビューなどが掲載されていれば、そこで語られている内容から会社の文化や価値観を読み取ることができます。また、会社の事業内容や今後の展望を知ることで、自分がその会社でどのように貢献できるのか、そして自身の成長に繋がるのかを具体的にイメージすることができます。応募資格をよく理解することで、より効果的に仕事探しを進めることができます。周りの情報も集め、自分と会社の両方が幸せになれるような仕事選びを心がけましょう。

| 応募資格の例 | 企業が求める人物像 | 確認すべき情報 |

|---|---|---|

| 話をうまくまとめる力(営業) | 顧客と交渉・説明できる | 職種、会社の特色、業界の動き |

| 話をうまくまとめる力(事務) | 仲間と協力・情報共有できる | 職種、会社の特色、業界の動き |

| 新しいことに挑戦する力 | 失敗を恐れず挑戦し、学び成長できる | 会社のホームページ、採用情報、社員インタビュー |

| 問題解決能力 | 問題の原因を分析し、具体的な解決策を考え、実行できる | 会社のホームページ、採用情報、社員インタビュー |

全ての要件を満たす必要性

仕事を変える際に、応募資格の全てを満たす必要はありません。多くの会社は、ピッタリ合う人材を探すと同時に、伸びる力やこれからの可能性を持った人材も求めています。特に、経験の少ない若い方や、これまでと違う仕事を目指す方にとっては、全ての条件を満たすのは難しいでしょう。しかし、条件を全て満たしていなくても、応募をあきらめる必要はありません。

自分の持っている力やこれまでの経験を、応募資格と結びつけて説明することで、会社の興味を引くことができます。例えば、応募資格に書かれている特別な技術が足りなくても、似たような経験や学びたいという気持ちを伝えることで、やる気と可能性を会社に示すことができます。大切なのは、自分が会社にとって役に立つ人材だと伝えることです。自分の得意なことを活かして、どのように会社に貢献できるかを具体的に説明しましょう。

また、自己紹介や志望動機では、会社が求める人物像と自分の将来の計画を結びつけることで、入社したい気持ちを強く伝えることが大切です。会社は、ただ条件を満たす人材ではなく、会社の雰囲気に合い、一緒に成長できる人材を求めています。ですから、応募資格にこだわらず、自分の個性や熱意を伝えることに力を入れましょう。

もし、応募資格に不安がある場合は、その点を補う努力をしていることを伝えましょう。例えば、資格取得のための勉強をしている、関連書籍を読んでいるなど、具体的な行動を伝えることで、あなたの前向きな姿勢を示すことができます。そして、入社後にどのように成長したいか、どのような貢献をしたいかを具体的に語ることで、会社はあなたの潜在能力に注目してくれるはずです。

| 応募資格の条件 | 対応策 |

|---|---|

| 応募資格の全てを満たしていない |

|

| 会社が求める人物像 |

|

| 応募資格に不安がある |

|