仕事と人生の調和:ワークライフバランス

転職の質問

先生、転職を考えているんですが、リスキリングってワークライフバランスと何か関係があるんですか?

転職研究家

良い質問ですね。リスキリングは新しい技術を学ぶことで、転職に有利になります。ワークライフバランスは、仕事と生活の調和のことです。直接的な関係は薄いですが、リスキリングによって、例えば在宅勤務が可能になるなど、ワークライフバランスの改善に役立つケースもあります。

転職の質問

なるほど。つまり、リスキリングすることで、ワークライフバランスを改善できる可能性もあるということですね。

転職研究家

そうです。リスキリングは、転職だけでなく、今の仕事でワークライフバランスを良くするためにも役立つ可能性があります。色々な可能性を考えてみましょう。

ワークライフバランスとは。

仕事と生活の調和、つまり仕事と家庭のバランスについてお話します。これは、欧米の会社で早くから取り入れられた考え方で、仕事ばかりでなく、家庭や趣味、技能を高めるための時間も大切にすることで、長い目で見て仕事の効率が上がるというものです。仕事と生活の調和という働き方の考え方は、日本ではまだあまり知られていませんが、これから子どもが少なく高齢者が増えることによる働き方の変化の中で、重要になってくるでしょう。

仕事と生活の調和とは

仕事と生活の調和とは、文字通り仕事と私生活の釣り合いが取れている状態のことです。近年よく耳にするようになりましたが、これは、長時間労働が当たり前になっている日本の職場環境の中で、仕事と生活の両方を充実させたいという願いを表す言葉です。

仕事と生活の調和は、私たちにとってなぜ大切なのでしょうか?まず、心身の健康に良い影響を与えます。仕事ばかりで自分の時間がないと、疲れが溜まり、ストレスも増えます。逆に、自分の時間を持つことで、しっかりと休息を取ったり、趣味を楽しんだり、家族や友人と過ごしたりできます。そうすることで心身ともに元気になり、仕事にも良い影響が出ます。ゆっくり休んで気分転換をすることで、新しい考えが浮かんだり、仕事で工夫できることが見つかったりすることもあります。

また、仕事と生活の調和は、人との繋がりを強める上でも重要です。家族や友人と過ごす時間を大切にすれば、良好な人間関係を築くことができます。周りの人と良い関係を築くことで、精神的な支えにもなり、日々の生活をより豊かに送ることができます。

企業にとっても、社員が仕事と生活の調和を実現することはメリットがあります。社員が心身ともに健康で、意欲的に働ける環境を作ることで、仕事の効率が上がり、会社の業績向上に繋がります。また、社員の定着率も上がり、優秀な人材を確保しやすくなります。

仕事と生活の調和を実現するためには、まず、今の自分の生活を見つめ直すことが大切です。仕事にどれくらいの時間を使っているのか、自分の時間はどれくらいあるのか、何に時間を使いたいのかなどを考えてみましょう。そして、仕事と生活の調和は、個人の努力だけでは実現できません。周りの人、特に職場の理解と協力が必要です。上司や同僚と話し合い、仕事の内容や時間配分などを見直すことも大切です。また、国や自治体も、仕事と生活の調和を推進するための様々な制度や支援策を設けています。これらの制度を活用することも、仕事と生活の調和を実現するための近道と言えるでしょう。

仕事と生活の調和は、一時的な流行ではなく、これからの社会をより良くしていくための大切な考え方です。誰もが仕事と生活の両方を充実させ、活き活きと暮らせる社会を目指していく必要があるでしょう。

仕事中心の文化からの脱却

これまで、我が国では、仕事に重きを置く文化が深く根付いてきました。会社に人生を捧げる人を指す「会社人間」という言葉が示すように、仕事に多くの時間を費やすことが良いことだとされてきました。長時間労働は、勤勉さや会社への忠誠心の証として評価され、昇進や給与アップに繋がることもありました。しかし、このような働き方は、長時間労働や過労、ひいては過労死といった深刻な問題を引き起こす温床となってきました。心身の健康を損ない、家族との時間や趣味の時間など、人生における大切なものを犠牲にするケースも少なくありません。

より良い暮らしを実現するためには、仕事中心の文化から離れ、仕事と生活のバランスを大切にする考え方に転換していく必要があります。これは、企業と従業員双方による努力が不可欠です。企業は、従業員が仕事と生活の調和を図れるよう、様々な取り組みを行う必要があります。例えば、労働時間の適切な管理や、休暇を取得しやすい制度の整備、柔軟な働き方を推進する改革などが挙げられます。従業員が心身ともに健康で、仕事に集中できる環境を作ることは、企業の生産性向上にも繋がります。

従業員一人ひとりも、自分の時間の使い方を見つめ直し、仕事以外の活動にも積極的に参加することで、バランスの取れた生活を送るように心がける必要があります。趣味や家族との時間、地域活動への参加など、仕事以外の活動を通して得られる喜びや充実感は、人生を豊かにし、新たな活力を生み出します。また、仕事以外の活動で得た経験や人脈は、仕事にも良い影響を与える可能性があります。仕事と生活の調和は、単に時間を均等に配分することではなく、自分にとって本当に大切なものを理解し、それらを尊重しながら、充実した人生を送ることです。これにより、個人だけでなく、社会全体がより活気に満ちたものになるでしょう。

| 問題点 | 解決策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 長時間労働、過労、過労死などの深刻な問題。心身の健康を損ない、家族との時間や趣味の時間など、人生における大切なものを犠牲にする。 |

|

|

生産性向上への期待

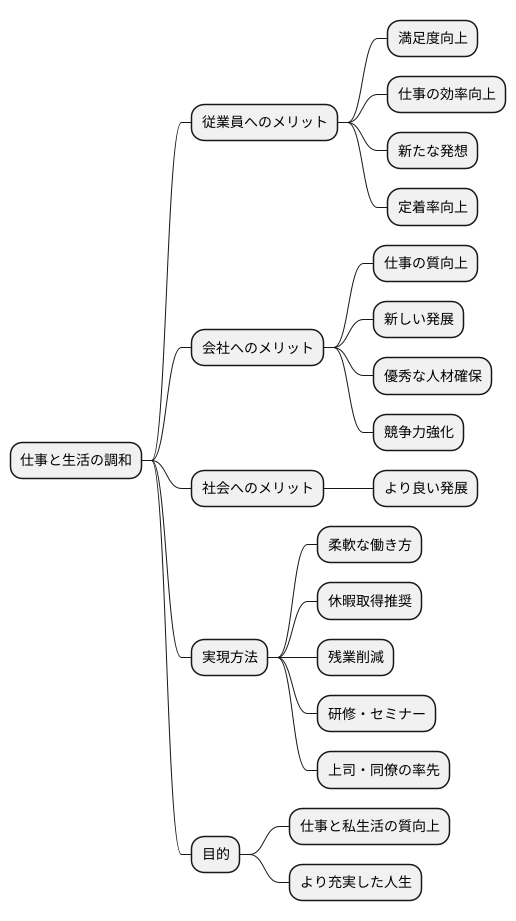

仕事と生活の調和、すなわち仕事と私生活のバランスをうまく保つことは、そこで働く人たちの満足度を高めるだけにとどまらず、会社全体の仕事の効率を上げるためにも役立つと考えられています。しっかりと休息を取り、自分の時間を確保することで、仕事の重圧から解放され、仕事への意欲も高まります。その結果、仕事の質が上がり、能率的に仕事を進められることに繋がります。また、様々な経験や趣味を持つ人は、今までにない考えを生み出し、会社の新しい発展を促す可能性も秘めていると言えるでしょう。会社は、仕事と生活の調和を単なる費用としてではなく、将来への投資として考え、積極的に進めていくべきです。

従業員の満足と会社の成長を両立させる仕事と生活の調和は、社会全体のより良い発展に欠かせない要素です。十分な休息は、心身の健康に良い影響を与え、仕事の効率を高めることに繋がります。趣味や家族との時間など、仕事以外の時間を充実させることで、新たな視点や発想が生まれ、創造的な仕事に繋がることが期待できます。また、仕事と生活の調和は、従業員の定着率向上にも貢献します。職場環境の改善は、優秀な人材の確保に繋がり、企業の競争力強化に繋がります。

仕事と生活の調和を実現するためには、会社全体で取り組む必要があります。例えば、柔軟な働き方の導入や、休暇取得の推奨、残業時間の削減など、様々な方法があります。また、仕事と生活の調和に関する研修やセミナーを実施することで、従業員の意識改革を促すことも重要です。上司や同僚が率先して仕事と生活の調和を実践することで、周りの人にも良い影響を与えることができます。

仕事と生活の調和は、単に労働時間を短縮することではなく、仕事と私生活の質を高め、より充実した人生を送るためのものです。従業員一人ひとりが、自分の生活スタイルに合った働き方を見つけ、仕事と私生活の調和を実現することで、より良い社会を築くことができると考えられます。

少子高齢化社会への対応

我が国は、子どもが少なく高齢者の多い社会への移り変わりが急速に進んでおり、働く人の数が減っていくことが大きな社会問題となっています。この問題に立ち向かうためには、女性や高齢者がより働きやすいようにすることが欠かせません。仕事と生活の調和、つまり仕事の時間とそれ以外の時間のバランスが取れた暮らしを実現することで、子育てや介護をしながらでも働きやすくなります。

子育てや介護と仕事の両立を容易にするためには、仕事の内容や時間について、一人ひとりの事情に合わせた柔軟な対応が必要です。例えば、働く時間や場所を自由に選べるようにしたり、週に働く日数を減らせるようにするなど、様々な働き方が選べるようにすることが大切です。また、子どもを育てている間や家族の介護をしている間は、一定期間仕事を休めるようにする制度も必要です。このような制度を充実させることで、子育てや介護の負担を軽くし、安心して働き続けられるようにすることができます。

さらに、職場環境の整備も重要です。子育てや介護をしている人が働きやすいように、職場の雰囲気を良くしたり、必要な設備を整えたりする必要があります。例えば、職場で互いに助け合う文化を育んだり、子どもを預けられる場所を作ったりすることで、より働きやすい環境を作ることができます。

仕事と生活の調和を実現することは、ただ単に働き手の不足を解消するだけでなく、様々な人がそれぞれの能力を発揮して活躍できる社会を作ることに繋がります。女性や高齢者だけでなく、障害のある人や外国人も含め、誰もが働きやすい社会を実現することで、活気あふれる、より良い社会を作っていくことができるでしょう。高齢者が持つ豊富な経験や知識を活かすことも、社会全体にとって大きな力となります。

このように、少子高齢化が進む社会において、多様な人材が活躍できる環境を整備することは、社会全体の持続可能性を高める上で非常に重要です。柔軟な働き方や子育て・介護支援制度の充実など、様々な取り組みを通じて、誰もが安心して働き続けられる社会を目指していく必要があります。

| 問題 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 少子高齢化による労働人口減少 |

|

|

これからの働き方の変化

近年、技術の進歩や世界規模での交流の広がりを受けて、働き方が大きく変わってきています。遠隔勤務や勤務時間を選べる制度など、自由度の高い働き方が広まり、仕事と生活の境目が分かりにくくなってきています。このような時代だからこそ、一人ひとりの希望に合った働き方が選べるようになることが大切です。

仕事と生活の調和を実現するためには、それぞれの事情に配慮した柔軟な働き方を積極的に取り入れ、色々な働き方を認め合う社会の雰囲気を作っていく必要があります。長時間労働を是とする企業文化を見直し、生産性向上を重視した働き方への転換が必要です。そのためには、企業は労働時間管理システムの導入や、業務効率化のためのツール導入支援など、従業員が働きやすい環境づくりに力を入れるべきです。また、管理職向けの研修を通して、新しい働き方への理解を深め、部下の多様な働き方を尊重できるような指導力の向上を図ることも重要です。

仕事と生活の調和は、ただ仕事と生活のバランスを取ることではなく、一人ひとりが自分らしく生きられる社会を作るための大切な鍵となるでしょう。これからの社会では、個人の価値観やライフスタイルが多様化していく中で、企業は従来の画一的な働き方を見直し、従業員一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な働き方を提供することが求められます。

例えば、育児や介護と両立しやすい在宅勤務制度や、副業・兼業を認める制度などを導入することで、従業員の仕事へのモチベーション向上や優秀な人材の確保にも繋がります。また、従業員が安心して長く働けるように、健康管理やスキルアップ支援といった福利厚生の充実も欠かせません。

これからの社会は、仕事と生活の調和を前提とした、新しい働き方が求められています。多様な働き方を認め、個人が能力を最大限に発揮できる環境を整備することで、社会全体の活性化に繋がるでしょう。

| 課題 | 解決策 | メリット |

|---|---|---|

| 働き方の変化への対応 | 柔軟な働き方の導入(遠隔勤務、フレックスタイム制など) 労働時間管理システム導入 業務効率化ツールの導入支援 管理職研修による意識改革 |

仕事と生活の調和 生産性向上 多様な働き方の実現 |

| 長時間労働是正 | 企業文化の見直し 生産性向上重視の働き方への転換 |

従業員の満足度向上 優秀な人材の確保 |

| 多様なライフスタイルへの対応 | 在宅勤務制度 副業・兼業の容認 健康管理・スキルアップ支援 |

仕事へのモチベーション向上 人材の長期的な確保 社会全体の活性化 |