転職成功への鍵:入職率を読み解く

転職の質問

先生、転職を考えているんですが、入職率って転職活動に関係ありますか?

転職研究家

良い質問ですね。入職率は、新しく仕事についた人の割合を示すものなので、転職活動にも間接的に関係があります。入職率が高いということは、企業が積極的に人を採用している可能性が高いことを示唆しています。つまり、求人が多い可能性があり、転職活動にとって有利な状況と言えるでしょう。

転職の質問

なるほど。では、入職率が高い時期を狙って転職活動をするのが良いということですか?

転職研究家

そうですね。ただ、入職率はあくまで全体の傾向を示すものです。自分の希望する職種や業界の状況も合わせて確認することが大切ですよ。リスキリングで自分の市場価値を高めることも、転職活動の成功に繋がります。

入職率とは。

新しく仕事についた人の割合を示す『入職率』について説明します。入職率とは、全国の働く人全体の中で、新しく仕事に就いた人の割合のことです。この割合は、厚生労働省が定期的に行っている仕事の動向調査などから計算されます。そして、仕事の状況を判断する材料の一つとして使われています。また、入職率の反対で、新しく仕事をやめた人の割合を示す『離職率』というものもあります。

入職率とは

入職率とは、一定の期間に新しく仕事に就いた人の割合を示す数値です。これは、働く人の全体を基数として、その中で新たに働き始めた人の数を割合で表したものです。この数値は、景気の良し悪しや仕事の市場の活発さを測る上で、とても大切な指標の一つとなっています。

入職率は、国が毎月発表する「雇用動向調査」といった資料から計算されます。そして、今の経済の状態を把握したり、これからの経済を予測したりするのに役立てられています。例えば、入職率が高い時は、会社が人を積極的に採用していて、仕事が見つかりやすい状態であることを示しています。これは、景気が上向きであることを示唆する重要なサインとなります。

反対に、入職率が低い時は、会社の採用活動が低調で、仕事探しに苦労する状態であることを示唆しています。これは、景気が下向きになっている可能性を示す警告となります。

そのため、入職率は、転職を考えている人にとって、いつ転職活動をするか、どのような仕事を探すかを決める上で重要な判断材料となります。例えば、入職率が高い時期は求人も多く、転職活動が有利に進められる可能性があります。逆に、入職率が低い時期は、求人が少なく、競争も激しくなるため、転職活動は慎重に進める必要があります。

また、入職率は、国や地方の自治体が進める雇用対策の効果を測る上でも大切な指標となります。入職率の変化を詳しく調べることで、対策の効果や問題点を把握し、より効果的な対策を立てることができます。このように、入職率は、私たちが働く上で、そして国が雇用対策を進める上で、欠かせない情報源なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 入職率の定義 | 一定期間に新しく仕事に就いた人の割合 |

| 算出方法 | 新規就業者数 / 労働者全体の数を割合で表示 |

| 意義 | 景気の良し悪しや労働市場の活発さを測る重要な指標 |

| データソース | 国が毎月発表する「雇用動向調査」など |

| 入職率が高い場合 | 企業の採用活動が活発で、仕事が見つかりやすい状態。景気の上向きを示唆。転職活動に有利な可能性。 |

| 入職率が低い場合 | 企業の採用活動が低調で、仕事探しに苦労する状態。景気の下向きを示唆。転職活動は慎重に。 |

| 政策への活用 | 国や地方自治体の雇用対策の効果測定、改善に活用 |

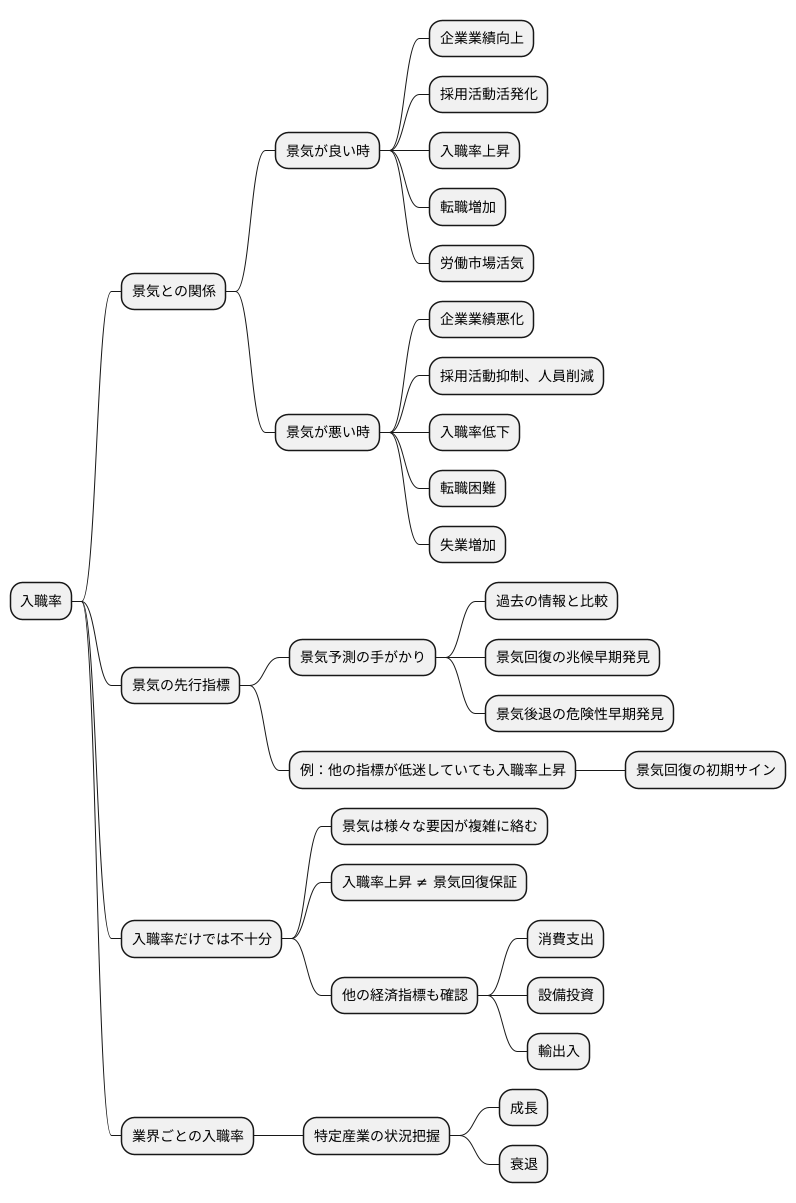

入職率と景気

仕事に就く人の割合を示す入職率は、景気と深い関わりがあります。景気が良い時は、企業の業績が上がり、新しい働き手を必要とするため、採用活動が活発になります。このため、入職率は上昇します。求人が増えることで、転職を考える人も増え、労働市場全体が活気づきます。

反対に景気が悪くなると、企業は業績の悪化を防ぐため、採用活動を控え、人員を減らすこともあります。その結果、入職率は低下します。求人が少なくなるため、転職活動も難しくなり、失業者が増加する可能性があります。

このように入職率は景気の先行指標として、これからの経済の動きを予測する手がかりとなります。過去の情報と比べることで、景気回復の兆候や景気後退の危険性を早く見つけることができます。例えば、他の経済指標がまだ低迷していても、入職率が上昇し始めれば、それは景気が回復に向かう初期のサインかもしれません。

しかし、入職率だけで景気の全体像を掴むことはできません。景気には様々な要因が複雑に絡み合っているため、入職率の上昇が必ずしも景気回復を保証するものではありません。他の経済指標、例えば、消費支出、設備投資、輸出入の状況なども合わせて見ていく必要があります。これらの指標を総合的に分析することで、より正確な景気の判断をすることができます。また、業界ごとの入職率の違いにも注目することで、特定の産業の成長や衰退といった、より詳細な経済状況を把握することも可能です。

入職率と離職率

仕事を探す人の割合を示す入職率と、仕事を辞める人の割合を示す離職率は、どちらも雇用の状況を理解する上で大切な指標です。これらを一緒に見ることで、雇用市場全体の動きや安定性をより深く分析することができます。

まず、入職率と離職率の両方が高い場合を考えてみましょう。これは、雇用市場が活発で、多くの人が転職している状態を示しています。企業は積極的に人材を求め、同時に、労働者もより良い条件を求めて転職しやすい環境にあると考えられます。

反対に、入職率が低く、離職率が高い場合は、雇用市場が冷え込んでいる可能性があります。企業の採用活動が停滞し、求人が少ないため入職率は低くなります。同時に、企業業績の悪化や雇用不安などから、離職者が増えている可能性も考えられます。この状況が続くと、失業者の増加につながることも懸念されます。

さらに、入職率と離職率の差を見ることで、実際の雇用の増減を把握することもできます。入職率が離職率よりも高ければ、全体として雇用は増える傾向にあります。逆に、離職率が入職率を上回れば、雇用は減る傾向にあると言えます。

このように、入職率と離職率を個別に分析するだけでなく、両者を比較し、その差を見ることで、より正確な雇用状況の分析が可能になります。これらの指標を他の経済指標と合わせて総合的に判断することで、今後の雇用動向を予測し、適切な対策を立てることができます。

| 入職率 | 離職率 | 雇用市場 | 雇用増減 |

|---|---|---|---|

| 高 | 高 | 活発 | 増減は入職率と離職率の差による |

| 低 | 高 | 冷え込み | 減少傾向 |

| 高 | 低 | 活発 | 増加傾向 |

| 低 | 低 | 停滞 | 増減は入職率と離職率の差による |

入職率の活用方法

仕事を変える活動をしている人にとって、新しく仕事を得られる割合はとても役に立つ情報です。これは、入りたい業界や職種の状況を知る手がかりとなります。

まず、入りたい業界や職種で新しく仕事を得ている人の割合が高い場合は、それだけ仕事の募集が多く、選ばれる可能性も高いと考えられます。たくさんの人が新しい仕事を見つけているということは、その業界や職種が活気があり、人材を求めている証拠です。

反対に、新しく仕事を得ている人の割合が低い場合は、競争が激しく、仕事を得るのが難しいと予想されます。求めている人が多くても、実際に仕事を得ている人が少ない場合は、狭き門となっている可能性が高いです。

さらに、新しく仕事を得ている人の割合がどのように変化しているかを見ることで、その業界や職種の将来性や成長性を判断することもできます。もし、その割合が上がり続けているなら、その業界や職種は将来も発展していくと期待でき、自分の能力を高める機会も増えるでしょう。

例えば、新しく作られた技術を使った製品を作る業界を考えてみましょう。もし、その業界で新しく仕事を得ている人の割合が増えているなら、その技術を使った製品の需要が高まっていると考えられます。つまり、その業界は将来性があり、仕事を得ることで、その技術に関する知識や経験を深めることができるでしょう。

このように、新しく仕事を得ている人の割合をうまく使うことで、より計画的に仕事を変える活動を進めることができます。周りの状況をしっかり把握し、自分の目指す方向を見定めることで、希望の仕事に就く可能性を高めることができるでしょう。

| 新しく仕事を得ている人の割合 | 状況 | 将来性/成長性 | 転職活動への影響 |

|---|---|---|---|

| 高い | 仕事の募集が多く、選ばれる可能性も高い | 活気があり、人材を求めている | 有利 |

| 低い | 競争が激しく、仕事を得るのが難しい | 狭き門 | 不利 |

| 上昇傾向 | – | 将来も発展していくと期待できる。能力を高める機会も増える | 有利 |

入職率の情報源

仕事を見つけるための手がかりとなる、採用された人の割合の情報は、さまざまなところから得られます。国が運営する厚生労働省のホームページでは、毎月「雇用動向調査」の名前で、新しく仕事に就いた人の割合や、仕事をやめた人の割合が公表されています。この調査は毎月行われているので、最新の状況を常に把握することができます。また、統計を専門に取り扱う国の機関である統計局のホームページでも、仕事に関連するさまざまな統計情報が公開されています。これらの情報源以外にも、民間企業が運営する調査会社や、仕事を変えるための支援サイトなどでも、独自の調査に基づいた採用された人の割合の情報が提供されています。これらの多くの情報源を比較し、よく調べてみることで、より正確で信頼できる情報を得ることができます。

しかしながら、情報源によって調査の方法や対象となる期間が異なる場合があるので、注意が必要です。例えば、ある調査では大企業のみを対象としているのに対し、別の調査では中小企業を含んでいる場合もあります。また、年齢や職種など、対象となる人の範囲も異なる場合があります。そのため、複数の情報源を比較する際には、これらの違いに注意することが重要です。さらに、公表されているデータは過去のデータであるため、将来採用される人の割合を確実に予測するものではありません。あくまでも参考情報として活用し、自分の置かれている状況や、どのような仕事に就きたいかという希望に合わせて、最終的には自分で判断することが大切です。仕事を変える際には、これらの情報に加えて、業界の動向や企業の業績なども考慮に入れることで、より良い選択をすることができます。

| 情報源 | 情報の種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 厚生労働省 | 雇用動向調査(新規採用率、離職率) | 毎月更新される最新の情報 | 調査方法、対象期間、対象者(企業規模、年齢、職種など)が異なる場合があるので、複数の情報源を比較し、違いに注意が必要。 過去のデータなので、将来の予測は不可能。あくまでも参考情報として活用。 |

| 統計局 | 仕事関連の統計情報 | 多様な統計情報 | |

| 民間調査会社、転職支援サイト | 独自調査に基づいた採用率情報 | 独自の視点 |