組織活性化の秘訣!アシミレーションで一体感を

転職の質問

先生、最近『アシミレーション』っていう言葉をよく聞くんですけど、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問だね。アシミレーション自体は直接転職やリスキリングと結びついているわけではないんだ。アシミレーションは、会社の中で上司と部下がよりよく理解し合うための取り組みのことを指すんだよ。新しい上司が来た時などに、お互いの考えを共有して、働きやすい環境を作るために行われることが多いんだ。

転職の質問

なるほど。でも、間接的には関係あるのでしょうか?

転職研究家

そうだね。例えば、リスキリングで新しい部署に異動になった時、スムーズにチームに馴染むためにアシミレーションが必要になる場合もある。転職した会社で新しい人間関係を築く上でも、アシミレーションのような取り組みは有効と言えるだろうね。

アシミレーションとは。

会社をもっと良くするために『なじむ』という意味の『アシミレーション』という取り組みがあります。これは、上司と部下がもっと理解しあって、何でも言い合えるようにすることを目指しています。やり方としては、第三者の世話役が中心となって進めます。まず、部下だけで上司への意見や要望を集めます。次に、集めた意見や要望を名前を伏せて上司に伝えます。そして、上司から部下たちに直接返事をします。こうすることで、チーム内の考え方の違いが解消されて、コミュニケーションがスムーズになり、仕事の効率が上がると期待されます。新しい上司が来た時に使われることが多く、うまく使えば、みんなが一つになった組織を作ることができます。

一体感を育むアシミレーションとは

人と人とのつながりを深め、組織を活気づけるために「一体感を育む」という概念があります。これは、もともとは「同化」という意味を持つ言葉で、職場においては、上司と部下が互いを深く理解し合い、風通しの良い人間関係を築くための取り組みを指します。

一体感を育むことで、上司と部下の間で腹を割って話し合える環境が生まれます。日々の業務におけるちょっとした疑問や不安を気軽に相談できる雰囲気は、業務の効率化を促すだけでなく、個々の成長にも繋がります。例えば、部下は上司の考えや指示の意図を理解しやすくなり、上司は部下の抱える問題や才能に早く気づくことができます。このような相互理解に基づいた良好な関係は、組織全体のまとまりを強め、仕事がスムーズに進む土壌を育みます。

一体感を育む機会として代表的なのは、新しい上司が赴任してきた時です。新しい上司は、これまでの組織のやり方や文化を理解するために、部下一人ひとりとじっくり話し合う機会を設けることが重要です。また、赴任してきた上司自身の考え方や仕事の進め方などを共有することで、部下は上司への理解を深め、新しい環境にスムーズに適応することができます。

もちろん、既存のチームにおいても一体感を育むことは重要です。日々の業務に追われる中で、コミュニケーション不足に陥ったり、人間関係にひずみが生じたりすることは珍しくありません。そのような場合、チームメンバー全員で話し合いの場を設け、互いの考えや気持ちを共有することで、問題解決の糸口を見つけ、チームワークの再構築に繋げることができます。

このように、一体感を育むことは、組織を活性化し、より良い職場環境を築く上で非常に重要な要素と言えるでしょう。職場における良好な人間関係は、仕事への意欲を高め、生産性の向上に繋がるだけでなく、働く人々の心の健康を守ることにも繋がります。そのため、組織全体で一体感を育む取り組みを積極的に行うことが大切です。

| 一体感を育む目的 | 一体感を育む効果 | 一体感を育む機会 | 一体感を育む方法 |

|---|---|---|---|

| 人と人とのつながりを深め、組織を活気づける |

|

|

|

アシミレーションの進め方

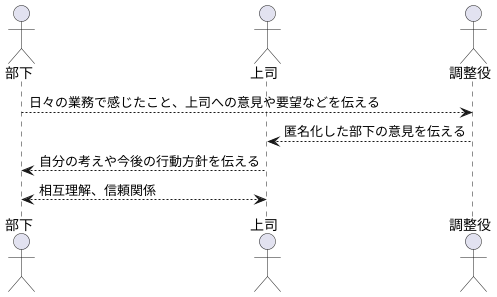

職場になじむための取り組みは、間を取り持つ第三者の存在が欠かせません。この第三者をここでは調整役と呼びましょう。なじむための取り組みをスムーズに進めるために、調整役は重要な役割を担います。

まず、新しい環境に戸惑う部下たちは、調整役とじっくり話し合う機会を持ちます。日々の業務で感じたこと、上司への意見や要望などを率直に伝えられる場です。この時、部下たちは上司に直接意見を伝える必要はありません。調整役が部下たちの様々な思いを丁寧に集め、誰の発言か分からないようにした上で、上司に伝えます。

上司は、匿名化された部下たちの意見を受け取ります。部下が何を考え、何を求めているのかを理解しようと努め、それに対して自身の考えや、今後の行動方針などをまとめます。そして、その内容を直接部下たちに伝えます。

このように、調整役を介した双方向のやり取りによって、上司と部下の相互理解が深まります。上司は部下の状況を把握し、部下は上司の考えを知ることで、互いに信頼し合える関係を築くことができるのです。

調整役がいることで、部下たちは安心して意見を言えるようになります。誰に何を言われるか分からないという不安なく、安心して本音を話せる環境は、職場になじむために非常に重要です。上司にとっても、部下の率直な意見を聞くことは、自身の行動や部下への接し方を見直す貴重な機会となります。

このように、段階を踏んで丁寧に進めることで、職場になじむための取り組みはより大きな効果を発揮するのです。

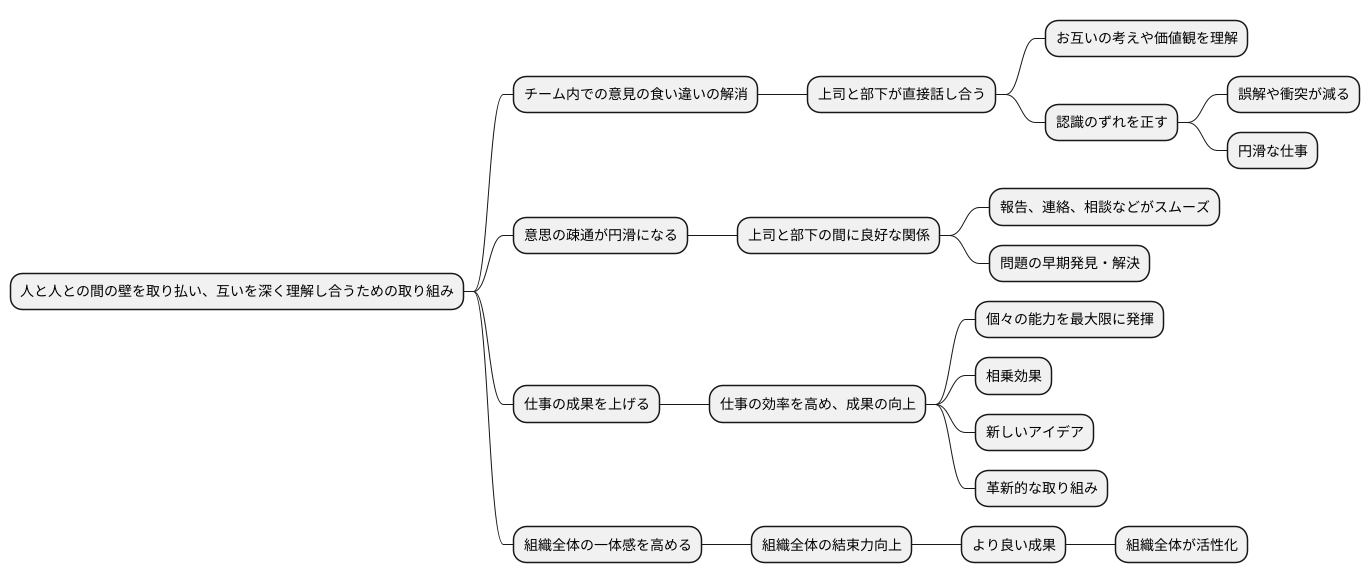

アシミレーションの効果

人と人との間にある壁を取り払い、互いを深く理解し合うための取り組みは、組織にとって大きな効果をもたらします。こうした取り組みを職場で行うことで、まず、チーム内での意見の食い違いを解消することができます。上司と部下が直接話し合うことで、お互いの考えや価値観を理解し、認識のずれを正すことができるからです。これにより、誤解や衝突が減り、より円滑に仕事を進めることができるようになります。

次に、意思の疎通が円滑になるという効果も期待できます。互いを理解し合うための取り組みを通して、上司と部下の間に良好な関係が築かれることで、日々の業務における意思の疎通も活発になります。例えば、報告や連絡、相談などがスムーズに行われるようになり、業務の進捗状況を把握しやすくなるでしょう。また、困った時に気軽に相談できる雰囲気が生まれることで、問題の早期発見・解決にも繋がります。

さらに、仕事の成果を上げることも期待できます。円滑な意思の疎通とチームワークの向上は、仕事の効率を高め、成果の向上に貢献します。例えば、同じ目標に向かって協力し合うことで、個々の能力を最大限に発揮し、相乗効果を生み出すことができるでしょう。また、新しいアイデアが生まれやすくなり、革新的な取り組みにも繋がる可能性があります。

そして、組織全体の一体感を高めることにも繋がります。上司と部下が同じ目標に向かって協力し合うことで、組織全体の結束力が高まり、より良い成果を生み出すことができるでしょう。共通の目標を達成するために、互いに協力し合い、支え合うことで、組織全体が活性化し、より大きな成果を達成できるようになります。

これらの効果は、組織の成長と発展に大きく貢献すると言えるでしょう。組織が成長し続けるためには、常に変化に対応し、新しい価値を創造していく必要があります。人と人との繋がりを大切にし、互いを理解し合うことで、組織はより柔軟で力強いものとなり、変化の激しい時代を乗り越えていくことができるでしょう。

新しい上司を迎える際に

新しい管理者が職場に来るということは、職場全体にとって大きな変化です。これまでのやり方や雰囲気も変わる可能性があり、そこで働く人たちは新しい管理者の考え方や仕事のやり方に慣れる必要があります。同時に、新しい管理者も新しい職場の習慣や人間関係を理解する必要があり、お互いにとまどいやすい時期と言えます。

このような状況で「アシミレーション」という取り組みを行うことは、新しい管理者と部下が円滑に関係を築き、職場に馴染むために非常に効果的です。アシミレーションとは、新しい管理者が職場に来たばかりの時期に、集中的に話し合ったり、意見交換をする機会を設けることです。

新しい管理者が就任した直後にアシミレーションを行うことで、管理者は部下の意見や要望を早く掴み、より適切な管理の仕方を決めることができます。部下も、新しい管理者に対する不安や疑問を解消し、安心して仕事に取り組むことができるようになります。例えば、新しい管理者が自分の仕事への考え方や、部下に求めることを具体的に伝え、部下からは日々の業務の課題や改善点などを伝えることで、早期に相互理解を深めることができます。

アシミレーションは形式的なものではなく、お互いに心を開いて話し合うことが大切です。管理者は部下の話を丁寧に聞き、部下の不安や疑問に真摯に向き合う姿勢を見せることが重要です。部下も、自分の意見や考えを積極的に伝え、管理者との信頼関係を築く努力をする必要があります。

このように、アシミレーションは新しい管理者のスムーズな着任を助け、職場全体の安定と発展に大きく貢献する重要な役割を果たします。新しい管理者が来た際は、積極的にアシミレーションに取り組むことで、より良い職場環境を作っていきましょう。

| 新しい管理者への対応 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| アシミレーション | 新しい管理者が職場に来たばかりの時期に、集中的に話し合ったり、意見交換をする機会を設ける。 | 新しい管理者と部下が円滑に関係を築き、職場に馴染む。職場全体の安定と発展に貢献する。 |

| 実施時期 | 新しい管理者が就任した直後 | 早期に相互理解を深める。管理者は部下の意見や要望を早く掴み、より適切な管理の仕方を決めることができる。部下は、新しい管理者に対する不安や疑問を解消し、安心して仕事に取り組むことができる。 |

| 実施方法 | 形式的なものではなく、お互いに心を開いて話し合うことが大切。管理者は部下の話を丁寧に聞き、部下の不安や疑問に真摯に向き合う姿勢を見せる。部下は、自分の意見や考えを積極的に伝え、管理者との信頼関係を築く努力をする。 |

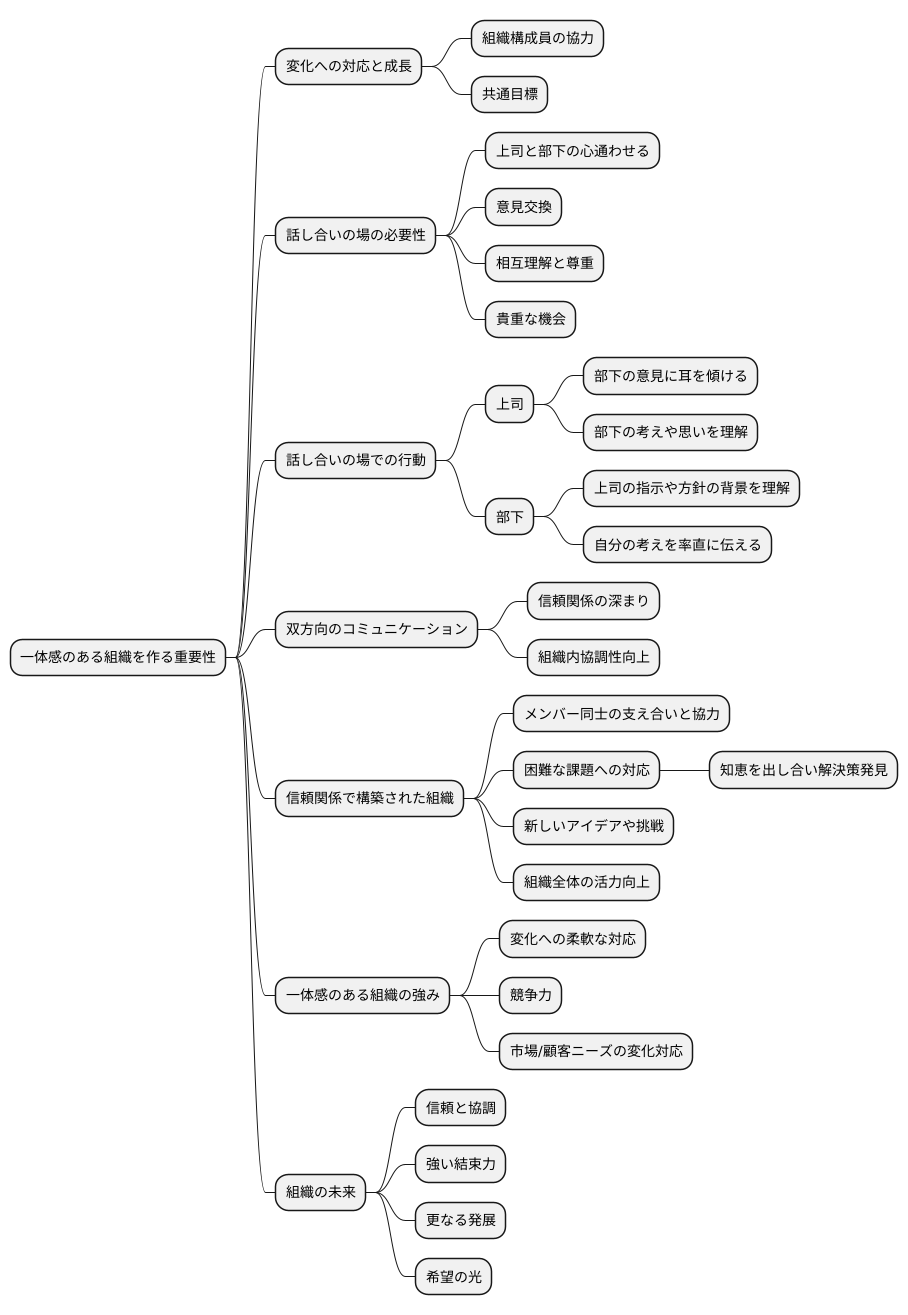

一体感のある組織を作るために

「一体感のある組織」を作ることは、現代社会において非常に重要です。変化の激しい世の中を乗り越え、成長を続けるためには、組織の構成員一人ひとりが同じ目標に向かって協力し合う体制が必要です。そのために、上司と部下が心を通わせる「話し合いの場」を設けることが重要です。単なる意見交換の場ではなく、お互いを理解し、尊重し合う関係性を築くための貴重な機会として活用しなければなりません。

この「話し合いの場」では、上司は部下の意見に耳を傾け、彼らの考えや思いを理解しようと努める必要があります。部下もまた、上司の指示や方針の背景にある考えを理解しようと努め、自分の考えを率直に伝えることが大切です。このような双方向のコミュニケーションを通して、お互いの信頼関係が深まり、組織内での協調性が高まります。

信頼関係が構築された組織では、メンバー同士が互いに支え合い、協力し合う土壌が育まれます。困難な課題に直面した際も、全員で知恵を出し合い、解決策を見つけることができます。また、新しいアイデアや挑戦も生まれやすくなり、組織全体の活力向上に繋がります。

このような一体感のある組織は、変化の激しい現代社会において大きな強みとなります。市場の動向や顧客のニーズが急速に変化する中でも、柔軟に対応し、競争に打ち勝つことができるからです。話し合いの場を設け、上司と部下が心を通わせることで、組織内に信頼と協調の精神が根付き、強い結束力を持つ組織が生まれます。これは組織の未来を明るく照らし、更なる発展へと導く希望の光となるでしょう。