高齢者雇用とリスキリング:安定雇用の未来

転職の質問

先生、『改正高齢者雇用安定法』って、転職する人にとってはどう関係するんですか?リスキリングとも何か関係あるんでしょうか?

転職研究家

いい質問だね。直接転職活動をする時に関係する、というよりは、転職を考える背景に関係していると言えるよ。高齢者の雇用が安定することで、若い世代の転職の機会が少なくなる、という見方もあるんだ。

転職の質問

なるほど。転職しにくくなる可能性もあるんですね。リスキリングについてはどうですか?

転職研究家

企業が65歳まで雇用を続ける必要が出てきたことで、高齢の社員にも新しい技術や知識を身につけてもらう必要性が高まっている。つまり、企業がリスキリングを推進する動機の一つになっていると言えるね。

改正高齢者雇用安定法とは。

『働き続ける高齢者を支えるための法律の改正』について説明します。この法律は、子どもが少なく高齢者が増える社会に対応し、高齢者が安定して働き続けられるようにするために作られました。2006年4月から施行されており、定年が60歳未満の会社は、(1)定年を引き上げる、(2)定年後も働き続けられる制度を導入する、(3)定年をなくす、のいずれかの対策を取ることが義務付けられています。また、この法律では、会社が雇用を続ける義務がある年齢を2006年から段階的に引き上げて、2013年からは65歳までとするように定めています。これは『転職』や『学び直し』といった働き方にも関係してきます。

改正高齢者雇用安定法とは

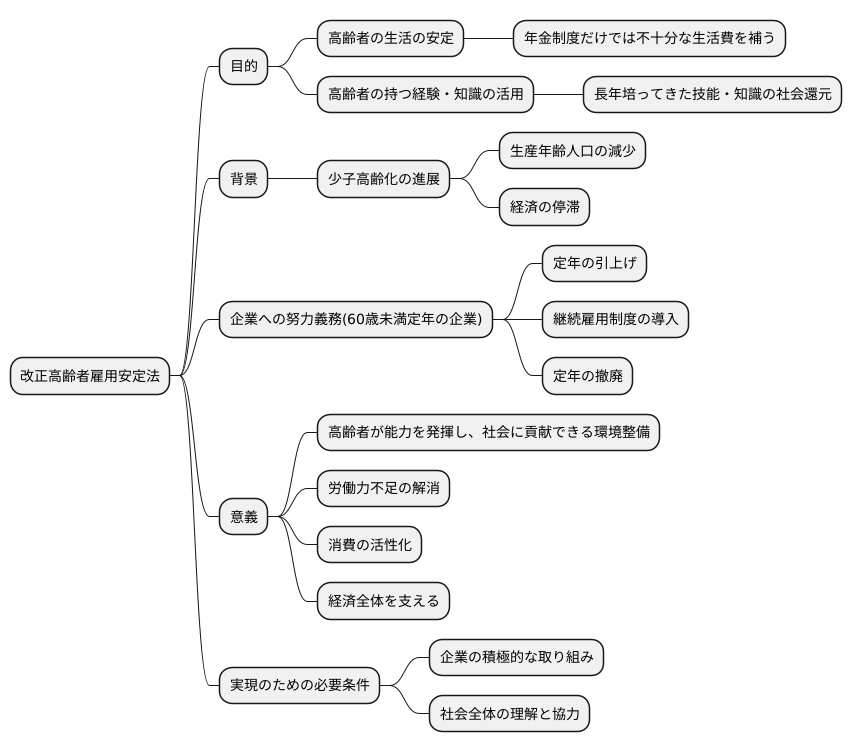

少子高齢化が進む日本において、高齢者が安心して働き続けられる社会を実現するために、「改正高齢者雇用安定法」が重要な役割を担っています。 この法律は、2006年4月に施行され、企業には高齢者の雇用を確保するための努力義務が課せられました。

具体的には、定年が60歳未満の企業に対して、三つの選択肢が提示されています。一つ目は、定年の年齢を引き上げることです。二つ目は、定年退職後も希望する人が働き続けられるように継続雇用制度を導入することです。そして三つ目は、定年自体を撤廃することです。企業はこれらのうち、いずれか一つの措置を講じる必要があります。

この法律が制定された背景には、高齢者の生活の安定を図るという目的があります。年金制度だけでは十分な生活費を賄えない場合、働くことで収入を得て生活の質を維持することが重要になります。また、高齢者の持つ豊富な経験や知識を活かした労働力の確保も大きな目的です。長年培ってきた技能や知識は、企業にとって貴重な財産であり、高齢者が働き続けることで、これらの財産を社会に還元することができます。

日本は、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進んでいます。生産年齢人口の減少は、経済の停滞につながる深刻な問題です。高齢者が健康で長く働き続けることは、労働力不足を補うだけでなく、消費を活性化させ、経済全体を支えることにもつながります。

改正高齢者雇用安定法は、このような社会情勢を踏まえ、高齢者が能力を発揮し、社会に貢献できる環境を整備するための重要な法律と言えるでしょう。高齢者が安心して働き続けられる社会を実現するためには、企業の積極的な取り組みだけでなく、社会全体の理解と協力が不可欠です。

企業の対応と課題

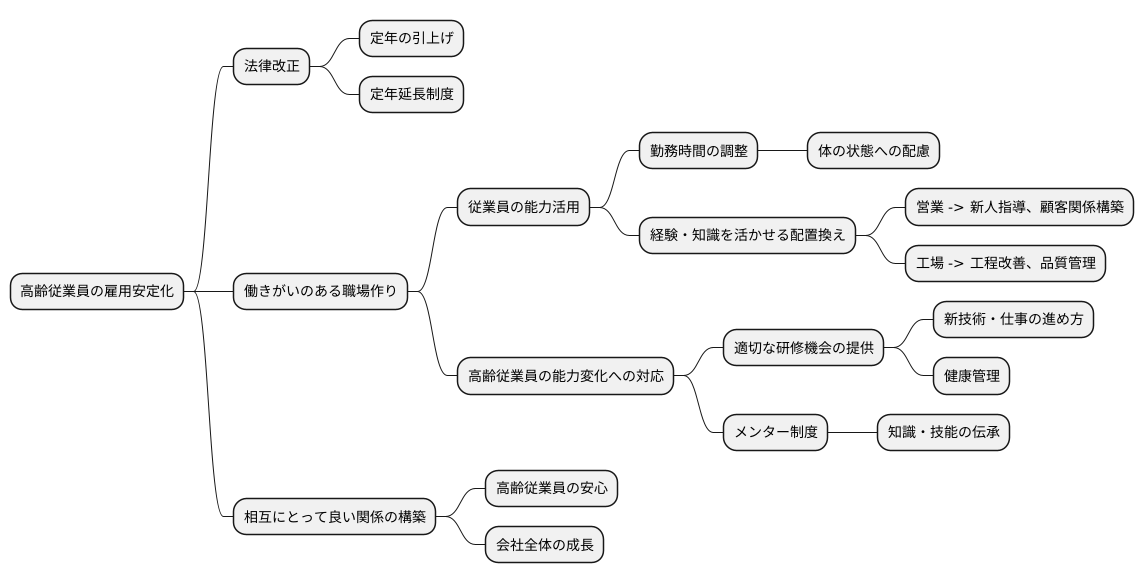

年を重ねた従業員の雇用を安定させるための法律の改正に伴い、多くの会社が定年の引き上げや、定年を超えても働き続けられる仕組み作りを進めてきました。しかし、ただ雇用を続けるだけでは、高齢の従業員が持っている力を十分に活かすことはできません。会社は、高齢の従業員が働きがいを感じ、仕事で成果を出し続けられるような職場作りに取り組む必要があります。

具体的には、従業員の体の状態に配慮した勤務時間の調整や、これまでの経験や知識を活かせる仕事への配置換えなどが考えられます。例えば、長年営業を担当してきた従業員であれば、その経験を活かして新人への指導や顧客との関係構築といった役割を担ってもらうことができます。また、工場で長年働いてきた従業員であれば、製造工程の改善や品質管理といった業務に配置転換することで、その熟練の技を活かすことができます。

さらに、年齢を重ねることで体や仕事の能力に変化が生じることに対応するため、適切な研修の機会を提供することも重要です。例えば、新しい技術や仕事の進め方を学ぶための研修や、体力の衰えを補うための健康管理に関する研修などを実施することで、高齢の従業員が長く働き続けられるように支援することができます。また、メンター制度を導入し、経験豊富な高齢従業員が若手従業員を指導することで、知識や技能の伝承を図ることも有効です。

これらの取り組みを通じて、高齢の従業員が安心して働き続けられるだけでなく、会社全体の成長にも繋がる、双方にとって良い関係を築くことが求められています。会社は、高齢の従業員を単なる労働力としてではなく、貴重な人材として捉え、その能力を最大限に活かすための努力を続ける必要があります。これにより、高齢の従業員が生き生きと働き、会社にも貢献できるような、より良い職場環境の実現を目指していく必要があるでしょう。

リスキリングの重要性

人生100年時代と言われる現代において、高齢者が長く働き続けるためには、学び直し、つまり新たな技能や知識を身につけることが欠かせません。技術の進歩や社会の移り変わりは速くなっており、これまでの経験や知識だけでは対応しきれない場面が増えています。今まで通りのやり方では通用しない時代だからこそ、学び直しによって最新の技術や知識を学ぶことで、変化の激しい仕事の場に柔軟に対応し、自らの価値を高めることができるのです。

学び直しは、単に新しい技術を学ぶだけでなく、高齢者のやる気を高める効果も期待できます。新しいことを学ぶことで、仕事に対する意欲が向上し、より積極的に仕事に取り組むことができるようになります。今までとは違う分野の知識や技術に触れることで、新たな発見や刺激があり、仕事への新鮮な気持ちを持つことができるでしょう。これは、高齢者自身のやりがいだけでなく、職場全体の活性化にも繋がります。

企業側も、高齢者が長く働き続けられるよう、学び直しの機会を積極的に提供していく必要があります。例えば、高齢者向けの研修制度を設けたり、学び直しのための費用補助を行うなど、様々な支援策が考えられます。また、高齢者が新しい知識や技術を活かせるような仕事や役割を創出することも重要です。企業が率先して学び直しを支援することで、高齢者の活躍の場を広げ、企業全体の生産性向上に繋げることができます。さらに、高齢者の豊富な経験と新しい知識が融合することで、これまでにない革新的なアイデアが生まれる可能性も秘めています。高齢者と企業が共に成長していくために、学び直しは重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 主体 | 学び直しのメリット |

|---|---|

| 高齢者 |

|

| 企業 |

|

個人の取り組み

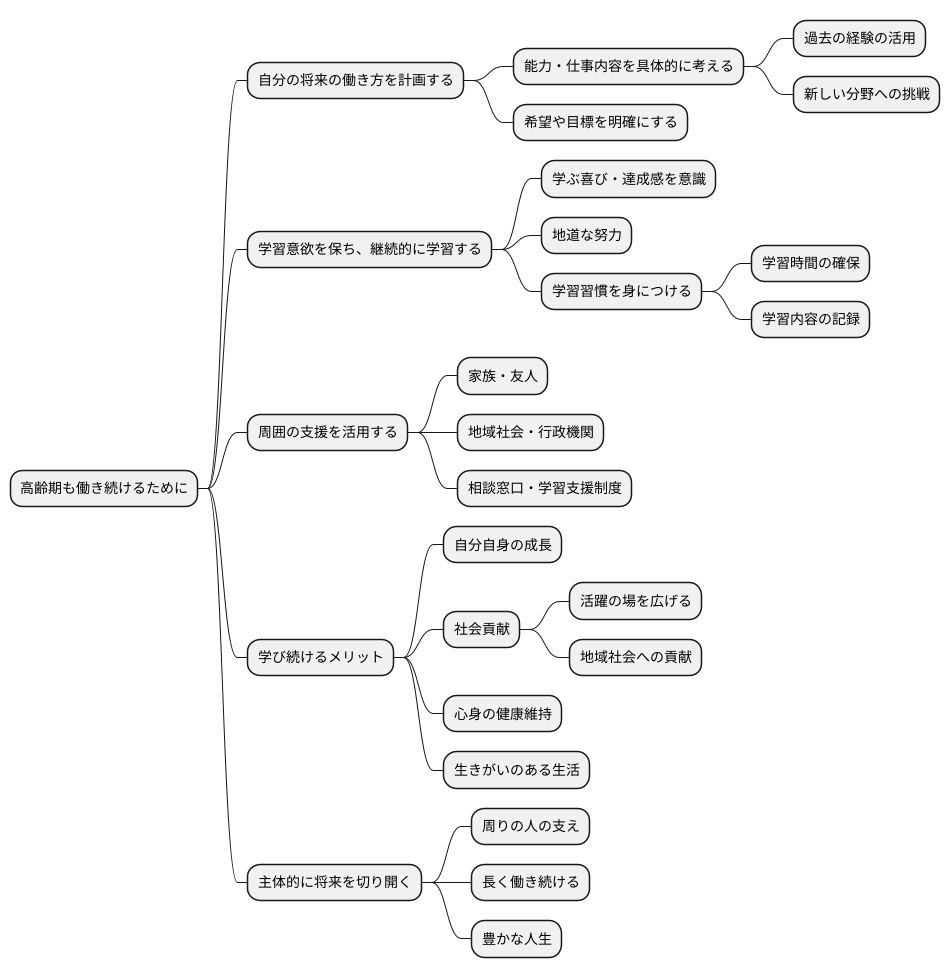

人生百年と言われる現代において、高齢期になっても働き続けたいと考える人が増えてきています。そのためには、高齢者自身も、将来の働き方についてしっかりと計画を立て、新しい技術や知識を学ぶことに意欲的に取り組む必要があります。

まず、どのような能力を身につけたいのか、どのような仕事に挑戦したいのかを具体的に考えることが大切です。例えば、これまでの経験を活かして、指導者や相談役といった役割を担いたいのか、あるいは全く新しい分野に挑戦したいのかなど、自分の希望や目標を明確にすることで、学ぶべき内容が見えてきます。

次に、学ぶ意欲を保ち、継続的に学習に取り組むことが重要です。新しいことを学ぶのは大変なこともありますが、学ぶことで得られる喜びや達成感を忘れずに、地道に努力を続けることが大切です。目標を達成するために、毎日少しずつでも学習時間を確保したり、学習内容を記録するなど、自分なりに工夫して学習習慣を身につけるようにしましょう。

学ぶ際には、周囲の支援を活用することも重要です。家族や友人、地域社会、行政機関など、様々なところに相談窓口や学習支援制度があります。これらの制度を積極的に活用することで、より効果的に学習を進めることができます。

高齢期においても学び続けることは、自分自身の成長につながるだけでなく、社会への貢献にもつながります。新しい知識や技術を身につけることで、社会で活躍の場を広げたり、地域社会に貢献することもできます。また、学ぶことで心身ともに健康を維持し、生きがいのある生活を送ることも期待できます。

これからの時代は、年齢に関係なく、誰もが学び続け、成長していくことが求められます。高齢者自身も、周りの人の支えを借りながら、主体的に自分の将来を切り開いていくことが、長く働き続けるため、そして豊かな人生を送るための鍵となるでしょう。

社会全体の変化

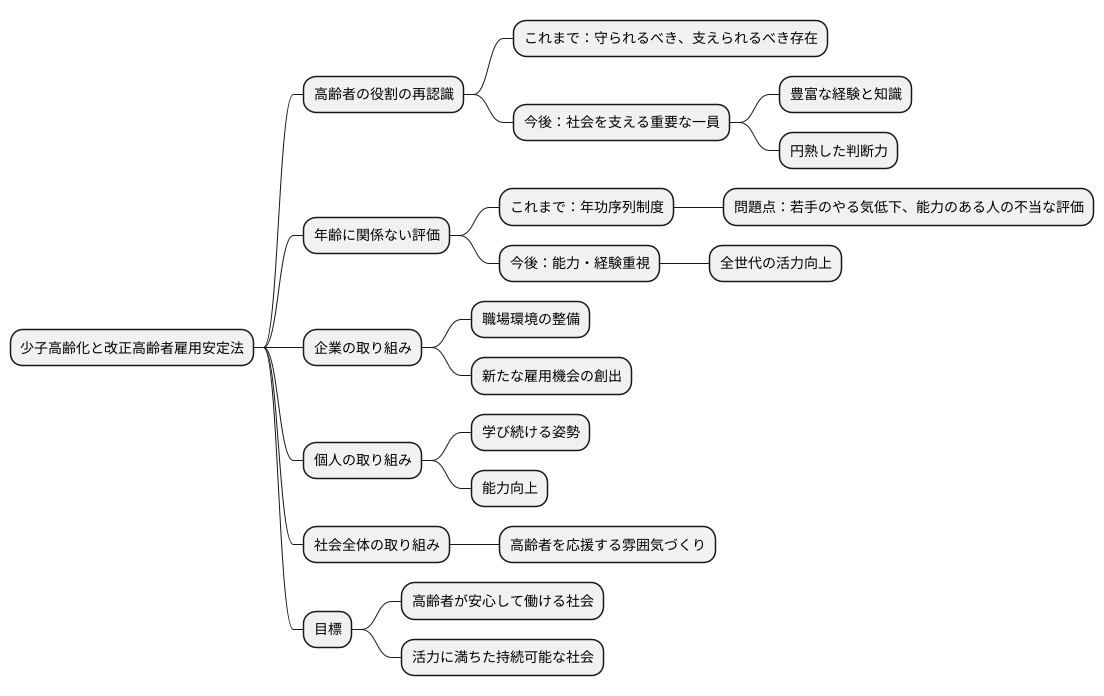

近年の少子高齢化は、社会構造を大きく変えつつあります。このような状況下で、改正高齢者雇用安定法は、単に高齢者の雇用を守るためだけの法律ではありません。これは、社会全体の意識を改革し、高齢者の役割に対する認識を根本から見直すための重要な一歩なのです。

これまで、高齢者は守られるべき存在、支えられるべき存在と見なされることが一般的でした。しかし、改正高齢者雇用安定法は、高齢者を社会を支える重要な一員として位置づけています。長年培ってきた豊富な経験と知識、そして円熟した判断力は、社会にとって掛け替えのない財産です。高齢者がその能力を十分に発揮できる場を設けることは、社会全体の活性化に繋がります。

年齢に関わらず、個人の能力や経験を正当に評価することは、高齢者が安心して働き続けられる社会を実現するために不可欠です。これまでの年功序列制度では、年齢を重ねるほどに昇進し、高い賃金を得ることができました。しかし、このような制度は、若手のやる気を削ぎ、能力のある人が正当な評価を得られないという問題点も抱えていました。今後は、年齢ではなく、個々の能力や経験を重視することで、高齢者だけでなく、全ての世代が活力を持って働ける社会を築く必要があります。

企業は、高齢者の能力を最大限に活かせるような職場環境の整備や新たな雇用機会の創出に取り組む必要があります。個人は、年齢に関係なく、学び続ける姿勢を大切にし、常に自身の能力向上に努めることが重要です。そして、社会全体としては、高齢者が活躍できる社会を積極的に応援する雰囲気を作り出す必要があります。

企業、個人、そして社会全体が三位一体となってこれらの取り組みを進めることで、高齢者が安心して働き続けられる、より活力に満ちた持続可能な社会を実現できると信じています。