業績連動型賞与で変わる給与

転職の質問

先生、最近よく聞く『業績連動型賞与』って、普通の賞与と何が違うんですか?

転職研究家

いい質問だね。従来の賞与は、基本給に何ヶ月分かをかけるのが一般的だった。例えば、基本給が20万円で、賞与が2ヶ月分なら40万円もらえるといった具合だ。しかし、業績連動型賞与は会社の業績や個人の成果によって金額が変わるんだ。

転職の質問

なるほど。じゃあ、会社の業績が悪かったら、賞与がもらえないこともあるんですか?

転職研究家

そういうこともあるね。でも、逆に業績が良ければ、従来の賞与よりも多くもらえる可能性もある。だから、頑張りがより反映される仕組みとも言えるんだよ。

業績連動型賞与とは。

仕事を変えることと、新しい技術を学ぶことに関係する言葉である「成績によって変わるボーナス」について説明します。このボーナスは、会社や部署の儲け具合によって、もらえる額が変わります。これまでのボーナスは、基本の給料に何か月分かをかけるのが普通でした。しかし、成績によって変わるボーナスは、会社や個人の成果に応じて支払われるため、成果を重視したボーナス制度として、最近導入する会社が増えています。以前は、人件費は決まった費用だったので、経営を苦しめる原因とされていましたが、成績によって変わるボーナスを導入することで、費用をもっと変動させることができると言われています。

成果主義型賞与の仕組み

会社全体の業績や、所属部署、または個人の働きに応じて支給額が変わる賞与のことを、成果主義型賞与といいます。従来の賞与は、基本給を元にして計算するのが一般的でした。例えば、基本給が30万円で、賞与の支給月数が2か月分と決められている場合、賞与の額は60万円になります。これは、会社の業績が良いときも悪いときも、変わりません。

しかし、成果主義型賞与では、会社の業績が良ければ賞与の額が増え、業績が悪ければ賞与の額が減り、場合によっては全く支給されないこともあります。また、個人の働きが評価されれば、会社の業績がそれほど良くなくても、賞与の額が増えることもあります。逆に、会社の業績が良くても、個人の働きが評価されなければ、賞与の額は減ってしまうこともあります。

この仕組みを導入することで、従業員一人ひとりの仕事に対する意欲を高め、会社全体の業績向上につなげることが期待されています。従業員は、より良い成果を出すために努力するようになり、会社は、従業員の努力によって業績が向上することで、より多くの利益を得ることができます。

近年、多くの会社がこの成果主義型賞与制度を取り入れるようになってきました。以前は、基本給を中心とした、給料があまり変わらない仕組が一般的でした。しかし、今では、成果に応じて報酬が変わる仕組みに変化してきています。これは、会社の競争力を高め、変化の激しい社会の中で生き残っていくために必要な変化といえるでしょう。

成果主義型賞与は、従業員にとっては、頑張りがしっかりと評価され、収入に反映されるというメリットがあります。しかし、業績が悪化した場合、収入が減ってしまうという不安定な面も持っています。そのため、導入する際には、従業員への丁寧な説明を行い、評価制度の透明性を高めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成果主義型賞与とは | 会社全体の業績や、所属部署、または個人の働きに応じて支給額が変わる賞与 |

| 従来の賞与 | 基本給を元に計算(例:基本給30万円、支給月数2ヶ月分の場合、賞与は60万円) |

| 成果主義型賞与の特徴 | 会社の業績が良いと賞与が増え、悪いと減る(場合によっては不支給)。個人の働きによっても増減する。 |

| 導入目的 | 従業員の仕事への意欲向上、会社全体の業績向上 |

| 導入メリット | 従業員:頑張りが評価され収入に反映 会社:業績向上、利益増加 |

| 導入デメリット | 業績悪化の場合、収入が減る不安定さ |

| 導入時の注意点 | 従業員への丁寧な説明、評価制度の透明性確保 |

| 近年の傾向 | 多くの会社が成果主義型賞与制度を導入 |

導入の背景と目的

これまで、従業員の給与、特に賞与は、会社の業績に関わらずほぼ一定額が支払われるのが一般的でした。人件費は固定費として扱われていたため、業績が好調な時は問題ありませんが、業績が悪化した場合には、企業経営の大きな負担となることがありました。不況時など業績が低迷している時期には、この固定費である人件費が経営を圧迫し、企業の存続さえ危ぶまれる事態を招く可能性もあったのです。

そこで、人件費を変動費化し、業績に連動させる仕組みとして注目されているのが、業績連動型賞与です。この制度を導入することで、会社の業績が良い時には賞与が増え、業績が悪い時には賞与が減る、あるいは支給されないという状況になります。これにより、企業は業績に応じた柔軟な人件費の管理ができるようになり、経営の安定性を高めることが期待できます。不況時にも固定費の負担が軽減されるため、厳しい経済状況にも対応しやすくなるでしょう。

従業員側にとっても、業績連動型賞与は大きなメリットがあります。自分の仕事ぶりや成果が賞与に直接反映されるため、仕事に対するモチベーションの向上に繋がる効果が期待できます。より良い成果を出そうと努力することで、会社全体の業績向上にも貢献し、それが更に賞与の増加に繋がるという好循環を生み出す可能性も秘めています。

このように、業績連動型賞与は会社全体の業績向上と従業員のモチベーション向上、この両方を達成することを目的として導入されています。会社と従業員双方にとってメリットのある仕組みと言えるでしょう。

| 項目 | 従来の賞与 | 業績連動型賞与 |

|---|---|---|

| 人件費の性質 | 固定費 | 変動費 |

| 業績悪化時の影響 | 経営の負担 | 負担軽減 |

| 従業員への影響 | モチベーション維持難 | モチベーション向上 |

| 目的 | – | 会社全体の業績向上と従業員のモチベーション向上 |

メリットとデメリット

業績連動型賞与には、働く人にとって良い点と悪い点、両方があります。まず良い点としては、会社の人件費を変動費にできることがあります。会社の業績が良い時は多く支払えますし、業績が悪い時は支出を抑えられます。次に、働く人のやる気を高められる点も良い点です。頑張りが給与に反映されるため、より一層仕事に励むようになります。さらに、優秀な人を採用しやすくなることもメリットです。成果に応じて報酬が上がるため、優秀な人ほど高い給与をもらえる仕組みは、魅力的な求人条件となります。

一方、悪い点もいくつかあります。もらえる賞与の額が予想しづらいため、毎月の生活設計が立てづらいという点が挙げられます。また、目先の成果ばかりを追い求めてしまい、長期的な視点で仕事に取り組めなくなる可能性も懸念されます。例えば、目先の利益を優先して、将来の成長につながるような地道な努力を怠ってしまうかもしれません。加えて、評価の基準を公平に保つのが難しい点も課題です。評価する人の主観が入ってしまうと、不公平感が生まれてしまう可能性があります。そのため、評価基準を明確にし、評価方法を周知徹底するなど、透明性の高い評価制度を構築することが重要です。このように、業績連動型賞与には良い点と悪い点があるので、両方をきちんと理解した上で、会社に合った制度を作る必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 会社の人件費を変動費にできる | もらえる賞与の額が予想しづらい |

| 働く人のやる気を高められる | 長期的な視点で仕事に取り組めなくなる可能性がある |

| 優秀な人を採用しやすくなる | 評価の基準を公平に保つのが難しい |

| 両方を理解した上で会社に合った制度を作る必要がある |

評価制度の重要性

働き手に報いる仕組みとして、成果に応じて賞与を変える制度を取り入れる会社が増えています。この制度をうまく機能させるには、従業員を正しく評価する仕組みが欠かせません。評価のやり方がはっきりせず、偏った評価をしてしまうと、従業員の不満が募り、やる気をなくさせてしまうかもしれません。

そのため、どのような点で評価するのかを明確にすることが大切です。例えば、営業成績だけでなく、顧客対応の丁寧さやチームワークへの貢献なども評価項目に含めることができます。評価の基準を具体的に示すことで、評価のばらつきを抑え、公平性を高めることができます。また、評価する立場の人への研修も必要です。研修を通して、評価基準の理解を深め、評価スキルを向上させることで、より正確な評価ができます。

評価結果は、従業員にきちんと伝える必要があります。定期的に面談の場を設け、評価の理由や改善点を具体的に伝えることで、従業員は自分の strengths and weaknesses を理解し、成長につなげることができます。また、評価結果への疑問や不満にも耳を傾け、真摯に対応することで、従業員との信頼関係を築き、納得感を高めることができます。従業員が評価結果に納得できれば、モチベーション向上につながり、さらなる成果に結び付くでしょう。

このように、成果に連動した賞与制度を導入する際には、公平で分かりやすい評価制度が不可欠です。評価基準をはっきりさせ、評価する人の研修を行い、評価結果を丁寧に伝えることで、従業員が納得できる評価制度を構築することができます。適切な評価制度は、従業員のやる気を高め、会社全体の業績向上に大きく貢献するでしょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 成果に応じた賞与制度の導入 | 働き手に報いる仕組みとして、成果に応じて賞与を変える制度を取り入れる会社が増えている。 |

| 公正な評価制度の必要性 | 従業員を正しく評価する仕組みが不可欠。評価のやり方がはっきりせず、偏った評価をしてしまうと、従業員の不満が募り、やる気をなくさせてしまう。 |

| 明確な評価基準の設定 | どのような点で評価するのかを明確にすることが大切。例:営業成績、顧客対応の丁寧さ、チームワークへの貢献など。具体的な基準を示すことで、評価のばらつきを抑え、公平性を高める。 |

| 評価者への研修 | 評価する立場の人への研修も必要。研修を通して、評価基準の理解を深め、評価スキルを向上させることで、より正確な評価ができる。 |

| 評価結果の伝達 | 従業員にきちんと伝える必要がある。定期的に面談の場を設け、評価の理由や改善点を具体的に伝える。疑問や不満にも耳を傾け、真摯に対応することで、従業員との信頼関係を築き、納得感を高める。 |

| 効果 | 従業員が評価結果に納得できれば、モチベーション向上につながり、さらなる成果に結び付く。適切な評価制度は、従業員のやる気を高め、会社全体の業績向上に大きく貢献する。 |

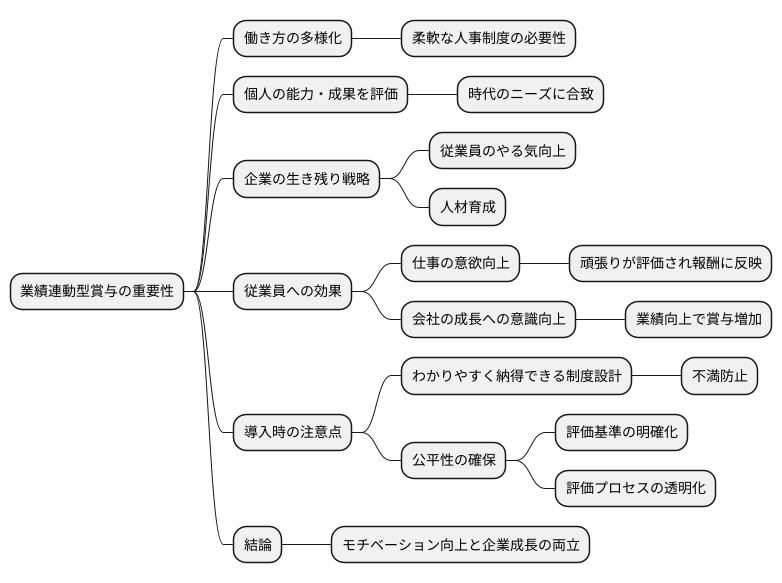

今後の展望

これからの働き方を考えると、成果に応じて賞与を変える仕組みは、ますます大切なものになるでしょう。働き方の多様化が進む中で、それぞれの働き方に合った柔軟な人事制度が必要とされています。その中で、個人の能力や成果をきちんと評価し、それに応じた報酬を与える業績連動型賞与は、まさに時代のニーズに合致した制度と言えるでしょう。

技術の進歩や世界規模での競争が激しくなる現代社会において、企業が生き残っていくためには、従業員のやる気を高め、人材を育てることが欠かせません。業績連動型賞与は、従業員が仕事で成果を上げるための意欲を高める効果があります。なぜなら、頑張りがきちんと評価され、報酬に反映されることが分かれば、より一層仕事に熱意を持って取り組むようになるからです。また、会社の業績向上に貢献することで、より多くの賞与を受け取れる可能性があるため、従業員は自然と会社の成長に目を向けるようになります。このように、個人の成長だけでなく、企業全体の成長にも繋がる好循環を生み出す効果が期待できます。

多くの企業で、この業績連動型賞与を取り入れる動きは、今後さらに広がっていくと予想されます。しかし、導入する際には注意すべき点もあります。従業員にとって分かりやすく、納得できる制度設計でなければ、かえって不満につながる可能性もあるからです。評価基準を明確にし、評価プロセスを透明化するなど、公平性を保つための工夫が不可欠です。適切に運用することで、従業員のモチベーション向上と企業の成長を同時に実現できる、強力な仕組みとなるでしょう。