仕事づくりで未来を切り開く

転職の質問

先生、「ジョブクラフティング」って、転職やリスキリングとどう関係があるんですか?

転職研究家

いい質問ですね。転職やリスキリングを考える時、まず「自分は何をしたいのか?」が重要になります。ジョブクラフティングは、今の仕事の中で自分の役割や働き方を工夫することで、自分のやりたいことを見つける手段の一つと言えるでしょう。

転職の質問

なるほど。つまり、ジョブクラフティングで自分のやりたいことを見つけたら、転職やリスキリングに繋がるということですか?

転職研究家

その通りです。ジョブクラフティングを通して「今の仕事で実現できる」と気づけば、転職の必要がないかもしれません。逆に「今の仕事では難しい」と分かれば、リスキリングで必要な能力を身につけて転職を目指す、といった選択もできますね。

ジョブクラフティングとは。

『仕事づくり』(ジョブクラフティング)という言葉を、『転職』や『学び直し』と関連づけて説明します。仕事づくりとは、働く人が自分の仕事に対する考え方や行動を自分で変えていくことで、仕事へのやりがいや満足度を高める方法です。会社や上司の指示を待つのではなく、自分で仕事の意味を捉え直し、新しい見方や自分の個性を取り入れることで、やる気が出てきて、仕事の成果が向上するという考え方です。仕事づくりによって、従業員のやる気が高まり、仕事の効率が上がり、辞める人が減り、新しい考えが生まれる機会が増えるなど、たくさんの良い効果が期待できます。仕事が複雑になったり、一人ひとりの仕事人生が変わってきたり、将来が予測しにくい今の時代、会社と従業員の関係も変わりつつあります。このような状況の中で、お互いがより良い関係を築くためにも、仕事づくりは大切になっています。

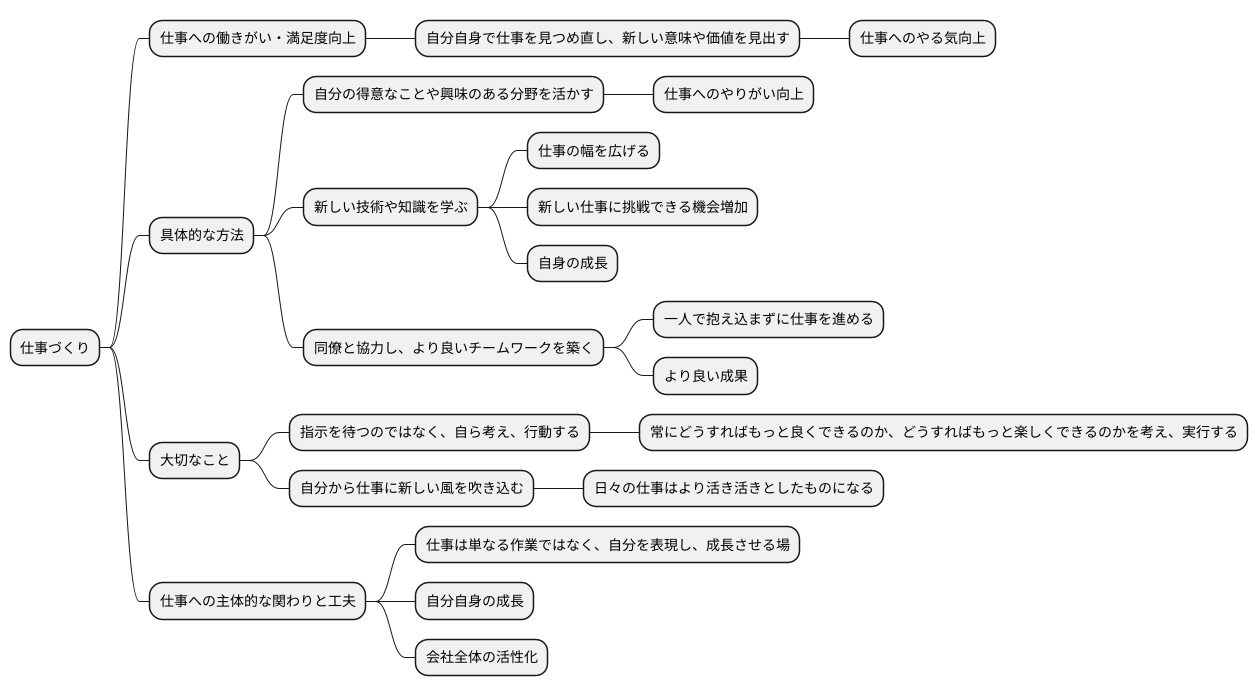

仕事づくりの定義

仕事づくりとは、働く人々が、自分の仕事の内容や役割を、自分の意思で変えていくことを意味します。これは、より大きな働きがいを感じ、仕事への満足度を高めるための方法です。会社や上司からの指示をただ待つのではなく、自分自身で仕事を見つめ直し、新しい意味や価値を見出すことによって、仕事に対するやる気を高めることができます。

具体的な方法としては、いくつか考えられます。まず、仕事の中で、自分の得意なことや興味のある分野を活かす方法を考えてみましょう。自分の強みを活かすことで、仕事へのやりがいは大きく変わります。次に、新しい技術や知識を学ぶことで、仕事の幅を広げることができます。学び続けることで、新しい仕事に挑戦できる機会も増え、自身の成長にも繋がります。また、同僚と協力し、より良いチームワークを築くことも重要です。周りの人と協力することで、一人で抱え込まずに仕事を進めることができ、より良い成果に繋がります。

仕事づくりで大切なのは、指示を待つのではなく、自ら考え、行動することです。言われたことをやるだけでなく、どうすればもっと良くできるのか、どうすればもっと楽しくできるのかを常に考え、実行していくことが重要です。このように、自分から仕事に新しい風を吹き込むことで、日々の仕事はより活き活きとしたものになるでしょう。自分の仕事に主体的に関わり、工夫を重ねることで、仕事は単なる作業ではなく、自分を表現し、成長させる場へと変わっていきます。そして、それは、自分自身の成長だけでなく、会社全体の活性化にも繋がる大切な取り組みと言えるでしょう。

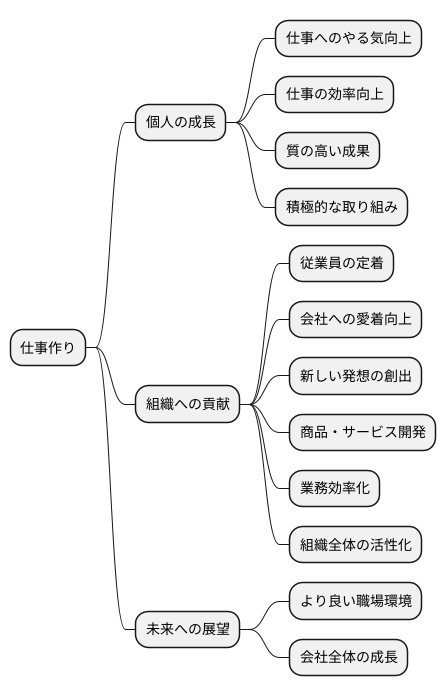

仕事づくりの効果

仕事作りに取り組むことで、様々な良い影響が生まれます。まず、自分自身で仕事の内容や進め方を考えるため、仕事に対するやる気が高まります。すると、自然と仕事の効率が上がり、質の高い成果を生み出すことにつながります。以前は面倒だと感じていた作業も、目的意識を持つことで積極的に取り組めるようになるでしょう。

また、仕事にやりがいを感じられるようになるため、会社を辞めてしまう人が減るという効果も期待できます。自分の仕事に誇りを持つことができ、会社への愛着も深まるからです。会社にとって、従業員の定着は大きな課題です。仕事作りを通して、従業員がより長く働き続けたいと思える環境を作ることは、組織の安定につながります。

さらに、仕事作りは新しい発想を生み出す機会にもなります。普段の業務を見直す中で、改善点や新たな可能性に気づくことがあります。これは、今までにない商品やサービスの開発、あるいは業務の効率化といった革新につながる可能性を秘めています。小さな工夫の積み重ねが、大きな変化を生み出すきっかけとなるのです。

このように、仕事作りは個人のやる気を高めるだけでなく、組織全体の活性化にも大きく貢献します。従業員一人ひとりが仕事に主体的に関わることで、より良い職場環境が実現し、会社全体の成長にもつながっていくでしょう。仕事作りは、個人と組織の双方にとって、未来を切り開くための重要な取り組みと言えるでしょう。

仕事づくりの実践方法

仕事づくりは、今の持ち場をより良くしたり、全く新しい仕事を生み出す活動のことです。目の前の仕事をこなすだけでなく、自分自身で仕事を作り上げていくことで、やりがいや成長を感じ、周りの人にも良い影響を与えることができます。

まず、仕事づくりを始めるためには、自分の仕事内容を細かく分析することが大切です。日々の業務を一つ一つ見直し、もっと効率化できる部分はないか、新しい工夫を取り入れることはできないかを考えます。また、自分の役割についても改めて確認し、組織全体の目標達成にどのように貢献できるかを検討します。

次に、自分自身の強みや興味、価値観を深く掘り下げて考える時間を取りましょう。得意なことは何か、何をするのが好きなのか、どんなことを大切にしているのかを把握することで、仕事に活かせる点が明確になります。例えば、人と話すことが好きであれば、顧客対応の業務に力を入れてみたり、新しい企画を提案する際に積極的に周囲を巻き込んでみたりすることが考えられます。

そして、具体的な行動計画を立て、実行に移すことが重要です。計画を立てる際には、目標を明確にし、期限を設定し、具体的な行動内容を書き出すようにしましょう。新しい技術を学ぶための研修に参加する、社内外の勉強会に積極的に参加する、部署を跨いでの交流会に参加してみるなど、様々な方法があります。また、同僚との関係を深めることも大切です。日頃から積極的にコミュニケーションを取り、困っていることがあれば相談に乗ったり、逆に相談を受けたりすることで、新たな視点や発想が生まれることもあります。

仕事づくりは、一朝一夕にできるものではありません。小さなことからコツコツと積み重ねていくことが大切です。今日からできる小さな一歩を踏み出すことで、徐々に仕事への意識が変化し、より大きなやりがいと充実感を感じられるようになるでしょう。

| ステップ | 内容 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| 仕事分析 |

|

– |

| 自己分析 |

|

|

| 行動計画と実行 |

|

|

| 継続 | 小さなことからコツコツ積み重ね | – |

仕事づくりの事例

ある会社の営業部の社員が、お客様との繋がりを大切にした働き方の改善に取り組みました。従来の営業活動に加えて、お客様の求めていることを深く理解するために、定期的に顔を合わせて話し合ったり、情報交換の場を設けるようにしました。その結果、お客様との信頼関係がより強固になり、新しい仕事を生み出すことにも繋がりました。

例えば、あるお客様は新しい工場を建設する予定がありました。営業担当者は、お客様との日頃からの情報交換を通して、工場建設に必要な設備や材料に関する情報をいち早く入手していました。そして、お客様に最適な提案を行い、受注を獲得することに成功しました。これは、お客様との信頼関係があってこそ実現できた成果と言えるでしょう。

また、別の会社では、製造現場の社員が、作業の効率化を目指した働き方の改善を行いました。作業の手順を一つ一つ見直し、無駄な作業を省くことで、生産性を大きく向上させました。具体的には、部品の配置場所を変更することで、作業動線を短縮し、作業時間を大幅に短縮することに成功しました。また、複数の作業工程を同時に行うことで、作業の待ち時間を削減しました。これらの工夫により、生産性が向上しただけでなく、社員の負担も軽減されました。

さらに、別の会社では、事務職の社員が、書類作成の効率化を目指した働き方の改善に取り組みました。従来は、それぞれが個別に書類を作成していましたが、共通の書式やテンプレートを作成し、共有することで、作業時間を短縮しました。また、書類作成に必要な情報をデータベース化し、簡単にアクセスできるようにすることで、情報収集にかかる時間を大幅に削減しました。これらの取り組みによって、事務作業の効率が大幅に向上し、社員はより創造的な仕事に時間を割けるようになりました。

このように、働き方の改善は様々な職種で実践されており、大きな成果を上げています。社員一人ひとりが自ら考え、工夫することで、より良い働き方を実現できるのです。

| 部門 | 改善内容 | 成果 |

|---|---|---|

| 営業部 | お客様と定期的な面談や情報交換の場を設ける | お客様との信頼関係強化、新規案件獲得 |

| 製造現場 | 作業手順の見直し、無駄な作業の削減、部品配置変更による作業動線短縮、複数工程の同時進行による待ち時間削減 | 生産性向上、社員の負担軽減 |

| 事務職 | 共通書式・テンプレートの作成と共有、書類作成に必要な情報のデータベース化 | 事務作業効率向上、創造的な仕事への時間確保 |

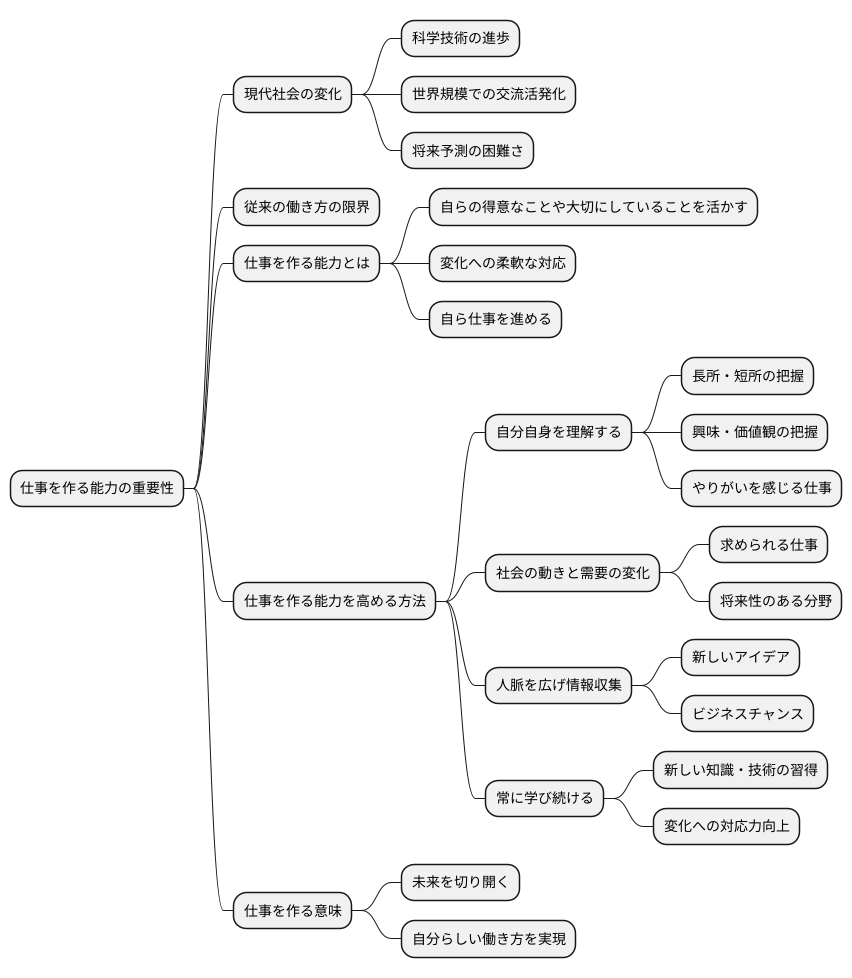

これからの働き方と仕事づくり

科学技術の目覚ましい進歩や世界規模での交流の活発化によって、現代社会の仕事は複雑さを増し、変化の速度も速まっています。将来を予測することが難しくなっている今、これまでの働き方では対応しきれなくなりつつあります。

このような状況の中で、自分自身で仕事を生み出す力、つまり仕事を作る能力の重要性はますます高まっています。

自分の得意なことや大切にしていることを活かし、変化にも柔軟に対応しながら、自ら進んで仕事を進めていくことが求められています。

仕事を作る能力は、単なる仕事のやり方ではなく、これからの時代を生き抜くための大切な技術と言えるでしょう。具体的には、まず自分自身をよく理解することが必要です。自分の長所や短所、興味や価値観、そしてどのような仕事にやりがいを感じるのかを把握することで、進むべき方向が見えてきます。同時に、社会の動きや需要の変化にも目を向けることが重要です。社会で求められている仕事や将来性のある分野を理解することで、自分の能力を活かせる場所を見つけることができます。

さらに、人脈を広げ、積極的に情報収集を行うことも大切です。様々な人と交流することで、新しいアイデアやビジネスチャンスが生まれる可能性があります。また、常に学び続ける姿勢も必要です。新しい知識や技術を習得することで、変化への対応力が高まり、より多くの仕事に挑戦できるようになります。

仕事を作ることは、自分自身の未来を切り開くことでもあります。変化の激しい時代だからこそ、主体的に行動し、自分らしい働き方を実現していくことが重要です。

企業の役割と仕事づくり

会社が発展していくためには、そこで働く人たちが新しい仕事を生み出していくことが欠かせません。そのためには、会社が従業員を支える体制を整えることがとても重要です。従業員が新しいことを思いついたら、それを提案しやすい雰囲気を作ったり、実際に挑戦できる機会を設けたりする必要があります。

具体的には、様々な分野の研修制度を充実させることが効果的です。新しい知識や技術を学ぶことで、従業員は視野を広げ、より多くの発想を生み出すことができるようになります。また、部署間の異動や複数の仕事を兼務する機会を増やすことも有効です。異なる部署の仕事内容や考え方を知ることで、新たな仕事を生み出すヒントが見つかるかもしれません。

さらに、職場内での人間関係も大切な要素です。上司や同僚と気軽に話し合える雰囲気であれば、自分の考えを伝えやすくなり、周りの意見も参考にしながらより良いアイデアを形にすることができます。日常的に意見交換をしたり、困ったときに相談しやすい関係性を築いたりすることで、互いに助け合い、高め合える環境が生まれます。このような良好な人間関係は、新しい仕事を生み出す土壌となるでしょう。

会社は、従業員が安心して仕事に取り組めるように、様々な面でサポートしていく必要があります。例えば、新しい仕事に挑戦した結果、失敗してしまった場合でも、それを責めるのではなく、そこから何を学び、次にどう活かすかを一緒に考えることが大切です。失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気を作ることで、従業員はより積極的に仕事に取り組むようになるでしょう。

会社と従業員が同じ目標に向かって協力し合うことで、新たな仕事が生まれ、組織全体が活性化します。従業員の成長を促し、創造性を発揮できる環境を整備することは、会社の未来を明るくする重要な投資と言えるでしょう。

| 会社の発展に必要な要素 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 従業員の新しい仕事創出 |

|

| 研修制度の充実 |

|

| 部署間異動・兼務の促進 |

|

| 良好な人間関係の構築 |

|

| 失敗を恐れず挑戦できる環境 |

|