慶弔休暇:知っておくべき基礎知識

転職の質問

先生、転職活動中に、前の会社で慶弔休暇をもらっていたのですが、新しい会社に履歴書を送るときに、この休暇期間はどう記入すればいいのでしょうか?

転職研究家

いい質問ですね。慶弔休暇は、特に問題にする必要はありません。履歴書の職務経歴欄には、前の会社での雇用期間を実際に働いていた期間で記入します。慶弔休暇を取得していた期間は、すでに雇用期間に含まれているので、改めて書く必要はないのですよ。

転職の質問

なるほど。では、もし面接で聞かれたらどう答えればいいのでしょうか?

転職研究家

聞かれた場合は、正直に『〇月〇日から〇月〇日まで、慶弔休暇を取得していました』と伝えれば大丈夫です。慶弔休暇は正当な理由で取得する休暇なので、マイナス評価になることはありません。むしろ、きちんと会社の手続きに従って休暇を取得していたという誠実さが評価されることもありますよ。

慶弔休暇とは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることに関連して、『お祝い事や悲しい出来事のための休暇』について説明します。これは、自分自身や親族の結婚や出産といったお祝い事、あるいは親族が亡くなった際の葬儀など、悲しい出来事のために従業員が取得できる休暇のことです。法律では必ずしも設ける必要はないとされているため、会社によっては存在しない場合もあります。会社によっては、給与が支払われる休暇を使って休むところや、欠勤扱いになるところ、また休むこと自体ができないところもあります。

慶弔休暇とは

慶弔休暇とは、人生の大きな出来事に際し、会社を休むことができる制度です。結婚や出産といったお祝い事、あるいは親族の不幸といった弔い事など、冠婚葬祭は社会生活を送る上で大切なものです。こうした行事は突然発生することもあります。そのため、多くの会社では、従業員が安心して冠婚葬祭に臨めるよう慶弔休暇制度を設けています。これは、従業員が大切な時間を安心して過ごせるよう、会社が配慮している制度と言えるでしょう。

人生の節目において、落ち着いて必要な手続きや対応をするためには、慶弔休暇が重要な役割を果たします。例えば、結婚の準備や出産後の手続き、葬儀の手配など、時間と労力を要する事柄に集中することができます。また、慶弔休暇を取得することで、精神的な負担を軽くし、仕事への復帰後も落ち着いて仕事に取り組むことができるでしょう。

慶弔休暇の内容は会社によって異なります。結婚や出産といったお祝い事だけでなく、子供の入学式や卒業式、あるいは親の介護といった場合にも、慶弔休暇の対象としている会社もあります。福利厚生の一環として、従業員の生活を支えるために、会社独自の制度を設けている場合もあるため、それぞれの会社の規定を確認することが大切です。

慶弔休暇は、従業員にとってだけでなく、会社にとってもメリットがあります。従業員の生活を支援することで、より働きやすい環境を作ることができます。これは、従業員のやる気を高め、会社全体の雰囲気を良くし、ひいては会社全体の活気につながると考えられています。慶弔休暇は、従業員と会社双方にとって有益な制度と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 慶弔休暇とは | 人生の大きな出来事に際し、会社を休むことができる制度。冠婚葬祭は社会生活を送る上で大切なものであり、従業員が安心して冠婚葬祭に臨めるよう多くの会社で設けられている。 |

| 慶弔休暇の役割 | 結婚の準備や出産後の手続き、葬儀の手配など、時間と労力を要する事柄に集中することを可能にし、精神的な負担を軽減し、仕事への復帰後も落ち着いて仕事に取り組むことができる。 |

| 慶弔休暇の内容 | 会社によって異なり、結婚や出産といったお祝い事だけでなく、子供の入学式や卒業式、あるいは親の介護といった場合にも対象としている会社もある。福利厚生の一環として、会社独自の制度を設けている場合もあるため、それぞれの会社の規定を確認することが大切。 |

| 慶弔休暇のメリット | 従業員にとっては、大切な時間を安心して過ごせる。会社にとっては、従業員の生活を支援することで、より働きやすい環境を作ることができ、従業員のやる気を高め、会社全体の雰囲気を良くし、ひいては会社全体の活気につながる。 |

法律上の位置づけ

結婚や出産、親族の不幸といった人生の大きな出来事には、仕事を休んで対応しなければならない場面が少なからずあります。このような場合に利用できるのが慶弔休暇ですが、実は法律で定められた休暇ではないことをご存知でしょうか。法律では、労働者に一定日数の有給休暇を与えることを企業に義務付けていますが、慶弔休暇については特に規定がありません。

つまり、慶弔休暇を設けるかどうかは、各企業の判断に委ねられているのです。そのため、企業によっては慶弔休暇制度自体が存在しないケースもあります。また、制度があっても、有給か無給か、取得できる日数、対象となる親族の範囲などは企業によって大きく異なります。ある企業では結婚で5日間の有給休暇が取得できる一方で、別の企業では結婚休暇は3日間で無給、あるいは慶弔休暇制度自体がないという場合もあり得るのです。

このように、慶弔休暇の規定は会社によって大きく異なるため、就職や転職活動を行う際には、各企業の就業規則などをしっかりと確認することが重要です。給与や勤務時間と同様に、慶弔休暇制度も働きやすさを左右する重要な要素です。自分自身のライフイベントに際して、どのような制度で休暇を取得できるのか、事前に把握しておくことで、安心して仕事に集中できる環境を作ることに繋がります。

企業側にとっても、慶弔休暇制度を明確化し、従業員に分かりやすく伝えることは重要です。従業員が安心して働ける環境を整えることは、企業の責任です。明確な制度設計と情報公開によって、従業員との信頼関係を構築し、より良い労働環境を作っていくことが、企業の長期的な発展にも繋がっていくでしょう。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 慶弔休暇の法的根拠 | 法律で定められていない (企業の任意) |

| 慶弔休暇制度の有無 | 企業によって異なる (制度がない場合もある) |

| 慶弔休暇の内容 | 有給/無給、日数、対象親族の範囲は企業により異なる |

| 求職者へのアドバイス | 就業規則等で各企業の制度を確認 |

| 企業へのアドバイス | 制度を明確化し、従業員に分かりやすく伝える |

休暇日数の目安

法律ではお休みの日数について細かい決まりがないため、会社によってお祝い事や悲しい出来事でお休みできる日数は大きく違います。結婚する場合は3日から5日、奥さんや旦那さんが出産する場合は1日から2日、身内の方が亡くなった場合は3日から7日くらいがおおよその目安です。しかし、これはあくまでも目安なので、会社によってはもっと長くお休みできるところもありますし、短いところもあります。また、亡くなった方との関係によってもお休みの日数が変わることもあります。たとえば、両親や配偶者の場合は5日から7日、おじいさんやおばあさん、兄弟姉妹の場合は3日から5日、それ以外の親族の場合は1日から3日といったように、細かくルールを決めている会社もたくさんあります。自分のお祝い事や悲しい出来事の種類や状況に合わせて、どれくらいお休みできるのか、前もって会社に確認しておくことが大切です。

お祝い事や悲しい出来事でお休みできる日数は、会社の規模や仕事の内容、会社のルールなどによっても変わるので、これくらいと簡単に決めることはできません。大切なのは、それぞれの会社のルールをよく調べて、自分の状況に合った休み方をすることです。会社によっては、特別な理由があれば、決まった日数よりも長く休ませてもらえる場合もあります。ですから、困ったときは一人で悩まずに、会社の担当の人に相談してみましょう。相談することで、よりスムーズに休みを取得し、落ち着いた気持ちで大切なことに集中できるでしょう。また、周りの同僚にも事情をきちんと伝えておくことで、お互いに協力し合い、より良い職場環境を作っていくことができます。

| 事由 | 目安の日数 | 備考 |

|---|---|---|

| 結婚 | 3~5日 | 会社によっては異なる |

| 配偶者の出産 | 1~2日 | 会社によっては異なる |

| 忌引 | 3~7日 | 故人との関係性や会社によって異なる |

| 両親・配偶者の忌引 | 5~7日 | 会社によって異なる |

| 祖父母・兄弟姉妹の忌引 | 3~5日 | 会社によって異なる |

| その他の親族の忌引 | 1~3日 | 会社によって異なる |

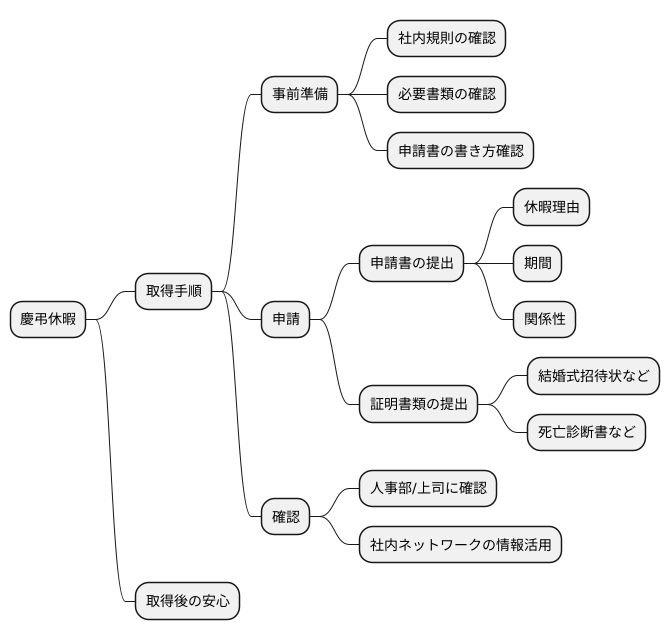

取得時の手続き

お祝い事や悲しい出来事などで会社を休む特別な休暇、慶弔休暇。この休暇を使うには、会社ごとの決まりに従った手続きが必要です。

ほとんどの会社では、休暇を希望する前に申請書を出す必要があります。この申請書には、休暇の理由、いつからいつまで休むのか、亡くなった方との関係などを書き込む欄があります。結婚式への招待状や死亡診断書のような、休暇の理由を証明する書類を添える場合もあります。

手続きの内容は会社によって大きく変わるため、事前に人事部や上司に確認しておくことが大切です。スムーズに休暇を取得するために、必要な書類や手続きを前もって調べて、余裕を持って準備しておきましょう。急な出来事で慌てないよう、普段から会社の就業規則を確認しておくことも大切です。

申請書の書き方にも注意が必要です。休暇の理由を具体的に、分かりやすく書くことが重要です。例えば、結婚式の招待状を提出する場合、誰の結婚式に出席するのか、自分との関係などを明確に書きましょう。死亡診断書を提出する場合も、亡くなった方との関係を正確に記載する必要があります。

また、会社によっては、慶弔休暇に関する情報を社内ネットワークに載せている場合があります。こうした情報源も積極的に活用し、休暇に関する理解を深めておきましょう。分からないことは、人事部や上司に確認することで、安心して休暇を取得することができます。

まとめ

人生には、結婚や出産といったお祝い事や、親族の不幸といった悲しい出来事がつきものです。こうした出来事に際して、落ち着いて対応できるよう設けられているのが慶弔休暇です。法律では定められていない制度のため、会社によって内容が大きく異なります。そのため、仕事を変える際や、新しく仕事を探す際には、各会社の規定をよく調べておくことが大切です。

確認すべき点としては、まず休める日数です。結婚や葬儀など、事由によって日数が異なる場合もあります。次に、休暇の手続きです。誰が承認するのか、必要な書類はあるのかなどを把握しておきましょう。また、給料が支払われるのかどうかも重要な点です。有給なのか無給なのか、給料の額に違いはあるのかなどを事前に確認しておけば、いざという時に慌てずに済みます。

会社にとっても、慶弔休暇制度をはっきりさせておくことは大切です。社員が安心して休暇を取得できる環境を整えることは、働きやすい職場を作ることに繋がります。慶弔休暇は、社員の生活を支えるだけでなく、会社と社員の信頼関係を築く上でも大きな役割を果たします。それぞれの会社が、社員の状況を理解し、臨機応変な対応を心がけることが、より良い関係を築く第一歩となるでしょう。休暇の理由によっては、弔慰金や見舞金などの支給制度がある会社もあります。これも合わせて確認しておくと良いでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 休暇日数 | 事由によって異なる場合あり |

| 休暇の手続き | 承認者、必要書類などを確認 |

| 給与の支払い | 有給・無給、金額の差異などを確認 |

| その他 | 弔慰金や見舞金の支給制度の有無 |