板前:道を極める、食の職人への道

転職の質問

『板前』(板前の仕事内容は、日本料理を専門にお客に提供する店で、調理の業務に従事するのが仕事内容になります。日本料理には、会席料理や懐石料理、てんぷら料理、うなぎ料理、川魚料理、鳥料理など多種多様な料理があり、それぞれが個性的に完成されています。素材を生かした調理法の多い日本料理は、素材の生の味を引き出してゆく料理だといわれています。味覚ばかりでなく、器や盛り付けも重要な要素となります。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

板前になるには、主に専門学校や調理師学校で学ぶ方法と、料理店で実際に働きながら学ぶ方法があります。どちらの方法でも、調理師免許を取得することが一般的です。

転職の質問

専門学校と、お店で働くのとでは、どんな違いがありますか?

転職研究家

専門学校では、体系的に調理技術や知識を学ぶことができます。一方、お店で働く場合は、実践的な経験を積みながら学ぶことができます。自分に合った方法を選ぶことが大切ですね。

板前

- 板前の主な仕事内容

- 板前の仕事内容は、日本料理を専門にお客に提供する店で、調理の業務に従事するのが仕事内容になります。日本料理には、会席料理や懐石料理、てんぷら料理、うなぎ料理、川魚料理、鳥料理など多種多様な料理があり、それぞれが個性的に完成されています。素材を生かした調理法の多い日本料理は、素材の生の味を引き出してゆく料理だといわれています。味覚ばかりでなく、器や盛り付けも重要な要素となります。

- 板前になるには

- この職業に入るには、学歴は必要ありません。義務教育以上の学校を出て社会に出た後、見習いとして修行する場合と、調理師免許を取得して入職する場合があります。修業をしながら調理師免許を取得する方も多いようです。しかし、調理師免許取得者が特別に優遇されるとか、採用後の仕事の内容が違うということはありません。また、ふぐ料理の場合であれば、ふぐの毒による事故を防ぐため、別途ふぐ調理師資格を必要とする場合がほとんどのようです。住み込みから始まることもあり、最低2年は修行を積み、一人前になるには10年の経験が必要であるといわれています。何よりも大切なことは、日本料理に対して興味を持つことです。立ち作業、細かい作業が多いので体力と忍耐、そして手先の器用さは要求されます。

板前への入口

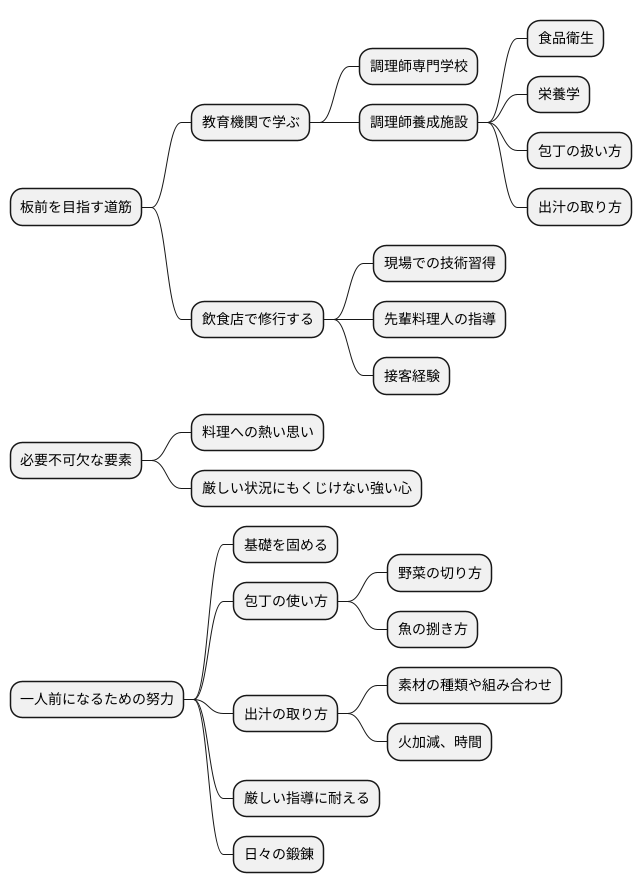

料理人の道を志し、板前を目指すには、大きく分けて二つの道筋があります。一つは、調理師専門学校や調理師養成施設といった教育機関で基礎を学ぶ道です。これらの機関では、食品衛生や栄養学といった理論的な知識を学ぶことができます。加えて、和食の土台となる包丁の扱い方、出汁の取り方といった実践的な技術も習得可能です。カリキュラムに沿って体系的に学ぶことで、料理人としての基礎をしっかりと固めることができます。もう一つは、飲食店で直接修行を積む道です。こちらは、学校のような机上の学習ではなく、厨房という現場で日々働く中で技術を磨いていきます。先輩料理人の指導を受けながら、調理の技術はもちろんのこと、お店の雰囲気、お客さまとの接し方など、現場でしか学べない貴重な経験を積むことができます。

どちらの道を選ぶにしても、料理への熱い思いと、厳しい状況にもくじけない強い心は必要不可欠です。料理の世界は華やかに見えるかもしれませんが、実際は長時間の立ち仕事や厳しい上下関係など、肉体的にも精神的にも大変な仕事です。特に、基礎を学ぶ段階では、覚えることの多さや技術習得の難しさに苦労するかもしれません。包丁の使い方一つとっても、野菜の切り方、魚の捌き方など、覚えることは山のようにあります。出汁の取り方も、素材の種類や組み合わせ、火加減、時間など、細かな調整が必要です。また、先輩料理人からの厳しい指導に心が折れそうになることもあるでしょう。しかし、一つ一つ着実に努力を重ねていくことで、やがて揺るぎない土台を築き、一人前の板前として歩み始めることができるでしょう。日々の鍛錬を積み重ね、自分の技術を磨き上げることが、一人前の板前への道なのです。

修行の日々

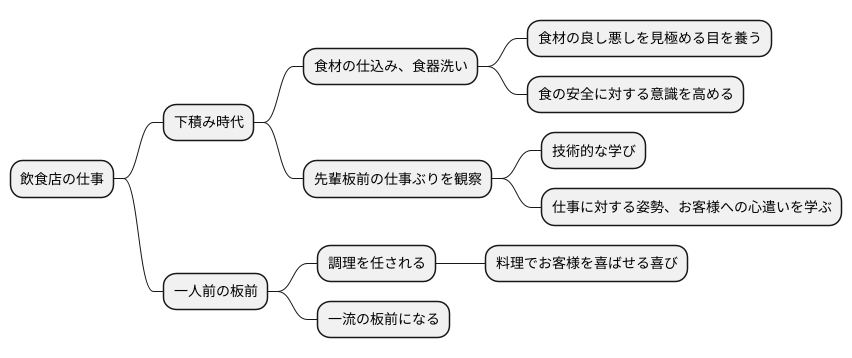

飲食店で働き始めたばかりの頃は、まず下積みとして、食材の仕込みや食器洗いといった、地味な作業を任されることがほとんどです。包丁を握らせてもらえず、もどかしい気持ちになるかもしれません。キャベツの千切りをひたすら続ける毎日や、油で汚れた食器の山を前に途方に暮れることもあるでしょう。一見、調理とは直接関係ないように思えるこれらの作業ですが、実は板前として成長していく上で欠かせない大切な要素なのです。

食材に触れることで、野菜の firmness や魚の freshness を見極める目を養うことができます。毎日同じ野菜を切ることで、重さや感触、匂いの変化に敏感になり、食材の良し悪しを判断できるようになるのです。また、食器を丁寧に洗うことで、清潔さを保つことの大切さを学び、食の安全に対する意識を高めることができます。何百という食器を洗い、磨き上げる作業は大変ですが、お客様に気持ちよく食事をしていただくためには必要不可欠なことです。

さらに、先輩板前の仕事ぶりを間近で観察できるのも、下積み時代の大きな利点です。熟練した板前の包丁捌きや、火加減の調整、盛り付けの技術を目の当たりにすることで、技術的な学びを得られるだけでなく、仕事に対する姿勢やお客様への心遣いといった、板前としての大切な心構えも学ぶことができます。先輩の厳しい指導や、長時間労働に心が折れそうになることもあるかもしれません。しかし、この下積み時代を乗り越えることで、一人前の板前へと成長していくための確かな土台を築くことができるのです。

地道な努力を続け、一つ一つできることを増やしていくことで、やがて調理を任されるようになります。自分が心を込めて作った料理でお客様を喜ばせる喜びは、何ものにも代えがたいものです。下積み時代の苦労を乗り越えた者にしか味わえない、格別の喜びと言えるでしょう。修行の日々は辛く厳しいものですが、将来、一流の板前になるという夢を忘れずに、目の前の仕事に真摯に取り組んでいきましょう。

一人前の板前を目指して

板前として独り立ちするには、長い修行期間が必要です。まず、下積み時代は、調理場での雑用や掃除を通して、基本的な立ち居振る舞いや道具の使い方を学びます。先輩の板前の補助として、食材の準備や盛り付けなどを行いながら、調理の基本を少しずつ吸収していきます。

やがて、経験を積むことで、簡単な調理を任されるようになります。魚の三枚おろしに挑戦したり、野菜の下ごしらえを任せてもらえたり、徐々に仕事の範囲が広がっていきます。この段階では、自分の技術を向上させることに集中することが重要です。包丁の使い方、火加減の調整、味付けの微妙なさじ加減など、一つ一つの作業を丁寧に繰り返し行うことで、技術は確実に磨かれていきます。

和食の世界は奥深く、学ぶべき技術は数えきれません。魚の選び方、出汁の取り方、野菜の切り方、季節の食材の扱い方など、様々な技術を習得する必要があります。先輩の板前の指導を積極的に仰ぎ、技術を盗み、自分のものにしていくことが大切です。また、他の板前の仕事ぶりや料理を研究することも、自身の成長に繋がります。

一人前の板前と認められるには、料理を作る技術だけでは不十分です。食材を見極める目利き、新鮮な食材を仕入れるルートの確保、お客様の好みに合わせた献立作り、後輩の指導育成など、様々な知識と能力が求められます。さらに、お客様に喜んでもらえる料理を提供するという心構えも大切です。常に向上心を持って学び続け、経験を積むことで、一人前の板前へと成長し、自分の店を持つ夢を実現できるかもしれません。

| 段階 | 主な活動 | 焦点 |

|---|---|---|

| 下積み時代 | 調理場での雑用や掃除、先輩の補助(食材の準備、盛り付けなど) | 基本的な立ち居振る舞い、道具の使い方、調理の基本を学ぶ |

| 経験積み | 簡単な調理(魚の三枚おろし、野菜の下ごしらえなど) | 技術の向上(包丁の使い方、火加減の調整、味付けなど) |

| 一人前を目指す | 魚の選び方、出汁の取り方、野菜の切り方、季節の食材の扱い方など、様々な技術の習得、先輩の指導、他の板前の仕事ぶりや料理の研究 | 学ぶべき技術は数えきれないほど多く、幅広い知識と能力が求められる |

| 一人前の板前 | 食材の目利き、仕入れルートの確保、献立作り、後輩の指導育成、お客様への料理提供 | 料理を作る技術だけでなく、お客様を喜ばせる心構えも重要 |

さらなる高みへ

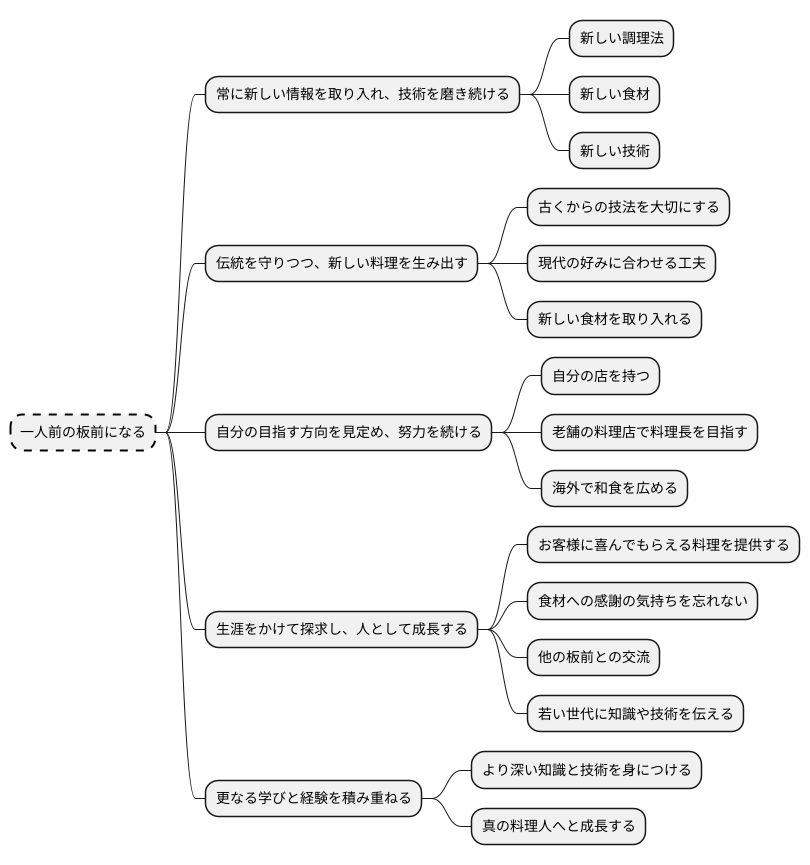

一人前の板前として認められることは、通過点に過ぎません。料理人の世界は、留まることを知りません。次々と新しい調理の仕方や、食材、技術が生まれてきます。ですから、常にアンテナを高く張り、新しい情報を取り入れ、自分の技術を磨き続けることが大切です。

伝統的な和食を守りながらも、時代の変化に合わせた新しい料理を生み出すことも、板前としての大切な役割です。古くからの技法を大切にしながらも、現代の人々の好みに合うように工夫したり、新しい食材を取り入れて新たな味を創造したりと、常に探求心を持つことが求められます。

一人前になった後には、様々な道が拓けています。自分の店を持つことを夢見る人もいれば、老舗の料理店で料理長を目指す人もいるでしょう。また、海外で和食を広める活動に関心を持つ人もいるかもしれません。道は一つではありません。自分の目指す方向をしっかりと見定め、たゆまぬ努力を続けることで、より高い境地へと到達できるはずです。

板前の世界は、生涯をかけて探求できる、深く味わいのある世界です。技術を磨くだけでなく、人としての成長も求められます。お客様に喜んでもらえる料理を提供するために、食材への感謝の気持ちを忘れず、日々精進していくことが大切です。また、他の板前との交流を通して刺激を受けたり、自分の知識や技術を若い世代に伝えていくことも、板前としての重要な役割と言えるでしょう。

一人前になることはゴールではなく、新たなスタートです。そこから更に学び、経験を積み重ねることで、より深い知識と技術を身につけ、真の料理人へと成長していくのです。そして、その過程で得られる喜びや達成感は、何物にも代えがたいものとなるでしょう。

転職という選択肢

料理人の世界、特に板前さんの世界では、昔から一つの店で長く勤め上げることが良いことだとされてきました。何年も同じ釜の飯を食い、師匠の技を盗み、店の味を守り続ける。このような働き方が、まさに職人の鏡とされてきたのです。しかし時代は変わり、近年は他の店に移る、いわゆる転職という選択肢も珍しくなくなってきました。これは板前さんの世界にも、新しい風が吹き込んでいる証と言えるでしょう。

転職には様々な利点があります。まず、異なる店で働くことで、今まで知らなかった技や調理法を学ぶことができます。自分の店で培ってきた技術に加え、新しい店のやり方を取り入れることで、料理人としての幅が広がり、腕を磨くことができるのです。また、様々な店の経営の仕方や、お客さんの好みを知ることも、大きなメリットです。店によって客層も違えば、お店の雰囲気も違います。それぞれの店に合った料理を提供することで、板前としての経験値を高め、より柔軟な対応ができるようになるでしょう。

もちろん、自分の得意な分野を活かせる店に移ったり、給料や待遇の良い職場を求めて転職する人もいます。今の自分の状況に満足せず、より良い条件で働きたいと考えるのは当然のことです。今の店ではなかなか評価されなくても、他の店では自分の価値を認めてくれるかもしれません。転職は、自分の技術や経験を活かし、板前としてさらに成長するための、またとない機会となるのです。

転職はキャリアアップや新しい挑戦の場となるだけでなく、自分の板前としての価値を高めるための有効な手段と言えるでしょう。ただし、闇雲に店を変えるのではなく、自分の将来の目標や計画に合った店を選ぶことが大切です。じっくり考え、自分に合った道を選んでいきましょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| スキルアップ |

|

| 経験値向上 |

|

| 待遇改善 |

|

| キャリアアップ |

|

和食の魅力を伝える

包丁を握り、まな板に向かう板前は、美味しい料理を作るだけでなく、日本の食文化である和食の魅力を世界に伝える大使のような役割も担っています。和食は、日本の四季折々の風土や文化と深く結びついた、繊細で奥深い料理です。春夏秋冬の恵みである旬の食材を大切に使い、その持ち味を最大限に引き出す調理法は、世界中の人々を魅了してやみません。

板前は、長年の修行で培われた技術と知識を活かし、お客様に最高の和食体験を提供することで、和食の素晴らしさを伝えていくことができます。カウンター越しにお客様と対話しながら、料理の説明をしたり、食材の由来や旬の時期について語ることで、和食への理解を深めてもらうことができます。また、味覚だけでなく、視覚からも楽しめるよう、盛り付けや器にもこだわり、五感を刺激するような演出をすることで、より一層、和食の魅力を伝えることができます。

板前としての仕事は、料理を提供するだけにとどまりません。後進の育成も重要な仕事の一つです。若い料理人に技術や知識を教え、和食の心を伝えていくことで、和食文化の継承に貢献することができます。また、料理教室や講演会などを通して、一般の人々に和食の魅力や作り方を伝えることも、和食文化を広める上で大切な役割です。インターネットや書籍などで和食に関する情報を発信することも、和食への関心を高めることに繋がります。

このように、板前として働くことは、単に料理を作るだけでなく、日本の食文化を支え、未来へ繋いでいく、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 役割 | 活動内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 和食の魅力を伝える大使 | 旬の食材を使った調理、お客様との対話、盛り付けへのこだわり | 和食の素晴らしさを世界に発信、理解を深める |

| 後進の育成 | 若い料理人への指導、技術と知識の伝承 | 和食文化の継承 |

| 和食文化の普及 | 料理教室、講演会、情報発信 | 和食への関心を高める、文化を広める |