税理士への近道:税法免除で有利に転職

転職の質問

先生、転職を考えているんですが、リスキリングで税理士の資格取得を目指そうと思っています。大学院で会計学を専攻していたので、『税法免除』って制度が使えると思うのですが、これってどんな制度ですか?

転職研究家

いい質問ですね。税法免除は、大学院で税法や会計学などの特定の科目を深く研究した人に、税理士試験の科目の一部を免除する制度です。具体的には、修士論文のテーマが要件を満たしていれば、税理士試験の受験科目がいくつか免除されます。

転職の質問

なるほど。つまり、大学院での研究が認められれば、試験を受けずに済む科目もあるってことですね。具体的にどんな科目が免除されるんですか?

転職研究家

免除される科目は、大学院で何を専攻していたかによって異なります。例えば、税法を専攻していた場合は『税法』の科目、会計学を専攻していた場合は『財務諸表論』や『簿記論』といった科目が免除される可能性があります。ただし、大学院によって細かい要件が異なるので、目指す税理士試験を実施する団体や出身大学院に確認する必要があるでしょう。

税法免除とは。

大学院で税金や会計の勉強をして、修士論文を書いた人は、税理士試験のいくつかを受けなくてもいいという制度があります。これは「税法免除」と呼ばれています。転職や学び直しを考える際に、こういった制度も知っておくと役に立つでしょう。

税法免除制度の概要

税法免除制度とは、大学院で定められた特定の科目を深く研究した人に、税理士試験の一部科目の受験を免除する制度です。この制度は、高度な専門知識を持つ人材を育成し、税理士業界全体の底上げを目的としています。主に「税法」や「会計学」といった分野を専攻し、修士論文を執筆した人が対象となります。

この制度を利用することで、税理士資格取得への道のりが大きく短縮されます。具体的には、税理士試験において必ず受験しなければならない「簿記論」と「財務諸表論」、そして「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法または酒税法」の中から選択した1科目の、合計3科目が免除されます。

通常、税理士試験は7科目の合格が必要ですが、この制度を利用すれば4科目合格するだけで良いので、試験勉強に費やす時間と労力を大幅に削減できます。大学院での研究成果が認められれば、本来試験勉強に充てていた時間を、より実践的な技能習得や実務経験に回すことが可能です。

この制度は、大学院で専門的な研究に打ち込んだ人にとって、税理士資格取得への近道となるだけでなく、将来、税理士として活躍するための確かな土台を築く貴重な機会となります。免除される科目は、税理士の実務において非常に重要な科目ばかりです。これらの科目を大学院で深く学ぶことで、より高度な専門性を身につけ、将来、顧客や社会に貢献できる質の高い税務サービスを提供できる人材育成につながると期待されています。

税理士を目指す人にとって、大学院進学と税法免除制度の活用は、大きなメリットと言えるでしょう。

| 制度名 | 税法免除制度 |

|---|---|

| 対象者 | 大学院で税法や会計学といった分野を専攻し、修士論文を執筆した人 |

| 目的 | 高度な専門知識を持つ人材育成、税理士業界全体の底上げ |

| メリット | 税理士資格取得の道のり短縮、実践的な技能習得や実務経験への時間確保、高度な専門性習得 |

| 免除科目 | 簿記論、財務諸表論、所得税法/法人税法/相続税法/消費税法または酒税法 から選択した1科目 (計3科目) |

| 効果 | 通常7科目の試験が4科目合格で済む、税理士として活躍するための確かな土台づくり、質の高い税務サービス提供 |

転職市場での優位性

転職活動をする上で、市場でどれだけの価値があるかを知ることはとても大切です。税法の資格試験で一部免除となることは、転職市場において強力な利点となります。なぜなら、税理士は企業活動にとって欠かせない存在であり、常に高い需要があるからです。企業や税理士法人は、常に優秀な税理士を求めており、資格保有者は貴重な人材として迎えられます。

特に、税法試験の一部免除は、高度な専門知識と研究能力を持っていることの証明となります。企業は、すぐに仕事で活躍できる人材を求めています。試験の一部が免除されているということは、実務に必要な知識を既に習得していることを意味し、即戦力として期待されるからです。企業にとっては、教育にかかる時間や費用を削減できるという大きなメリットがあります。また、税理士の資格取得にかかる期間が短縮されるため、企業はより早く新たな人材を育成し、事業の拡大や強化に貢献してもらうことができると期待します。

大学院での研究経験も、転職市場における大きな強みとなります。大学院では、専門分野に関する深い知識を学ぶだけでなく、論理的に考え、問題を解決する能力を磨くことができます。これらの能力は、企業活動においても非常に重要であり、高い評価に繋がります。税法免除者は、税務の知識に加えて、ビジネスパーソンとして必要な能力も持ち合わせているため、他の応募者と比べて大きな差をつけることができます。

つまり、税法免除者は、単なる税務の専門家ではなく、企業の成長に貢献できる人材として、転職市場で高い競争力を持つと言えるでしょう。

| 強み | 理由 | 企業側のメリット |

|---|---|---|

| 税法試験の一部免除 | – 企業活動に必須の税理士資格取得に向けた高度な専門知識、研究能力の証明 – 即戦力として期待され、実務に必要な知識を習得済であることの証明 |

– 教育にかかる時間や費用を削減できる – 新たな人材育成期間の短縮 – 事業拡大・強化への貢献 |

| 大学院での研究経験 | – 専門分野の深い知識 – 論理的思考力、問題解決能力 – ビジネスパーソンとして必要な能力 |

– 企業の成長に貢献できる人材 |

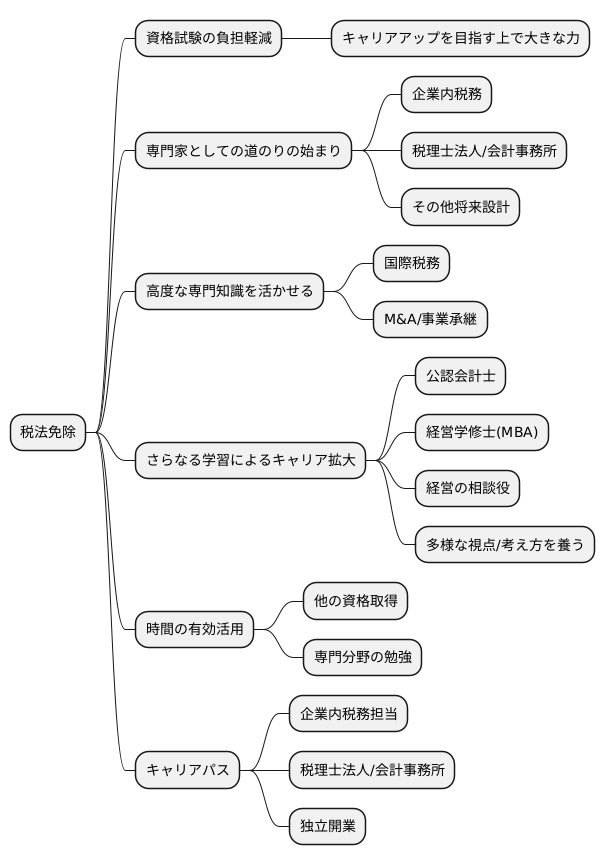

キャリアアップへの道筋

資格試験の負担軽減となる税法免除は、税理士としてのキャリアアップを目指す上で大きな力となります。税理士資格は、ゴールではなく、専門家としての道のりの始まりです。資格取得後には、企業の中で税務を担当する道、税理士法人や会計事務所などで働く道など、様々な将来設計を描くことができます。

税法免除者には、大学院で積み重ねた研究経験を活かせる場も広がっています。高度な専門知識が求められる分野で活躍できる可能性を秘めているのです。例えば、国をまたぐ税務、企業の合併や買収、事業の引継ぎといった分野では、専門性を深めた人材が求められています。税法免除者は、まさにそうした場で力を発揮できるでしょう。

また、税理士資格に加えて、さらに学び続けることでキャリアの可能性は大きく広がります。公認会計士や経営学修士、経営の相談役といった資格を取得すれば、より高度な仕事に挑戦できるようになり、キャリアアップを実現しやすくなります。資格取得を通して得た知識や経験は、専門性を高めるだけでなく、多様な視点や考え方を養うことにもつながります。

税法免除によって得られた時間を有効活用し、他の資格取得や専門分野の勉強に充てることで、キャリアアップに向けた確かな一歩を踏み出せるでしょう。資格取得後のキャリアパスは多岐に渡ります。企業内税務担当として活躍する道もあれば、税理士法人や会計事務所に所属し、顧客の税務相談や申告業務を支援する道もあります。あるいは、独立開業という選択肢もあります。いずれの道を選ぶにしても、税法免除はキャリア形成の大きな助けとなるでしょう。

税法免除は、単なる資格試験の免除に留まらず、その後のキャリア形成を大きく左右する重要な要素となるのです。将来を見据え、計画的に資格取得後のキャリアプランを立て、実現に向けて努力していくことが大切です。

大学院進学のメリット

大学院進学は、税法免除を受けるための必須条件となる場合があり、専門知識の深耕、高度な研究活動への参加、人脈形成といった数々の利点をもたらします。確かに、時間や費用といった負担は避けられませんが、それに見合うだけの価値があると断言できます。

まず、大学院では学部教育よりも専門性に特化した学びを深めることが可能です。税法や会計学といった分野では、実務で求められる高度な専門知識は学部レベルの学習だけでは不十分です。大学院で学ぶことで、複雑な法制度や最新の会計基準にも精通し、専門家としての力量を格段に向上させることができます。これは、税理士資格取得後も、クライアントからの信頼獲得や、質の高いサービス提供に欠かせない要素となります。

次に、大学院では研究活動に重点が置かれます。論文執筆や学会発表といった経験を通じて、論理的思考力や問題解決能力といった、専門家には必須の能力を磨くことができます。これらの能力は、税務処理やコンサルティングといった税理士業務はもちろんのこと、経営判断や戦略立案といった、ビジネスにおける様々な場面で役立ちます。

最後に、大学院は人脈形成の場としても大きな役割を果たします。指導教官や共に学ぶ仲間、先輩や後輩といった、多様なバックグラウンドを持つ人々と交流することで、貴重な人脈を築くことができます。将来、税理士として独立開業する場合や、企業内で昇進を目指す場合でも、大学院で培った人脈は大きな力となるでしょう。

このように、大学院進学は、税法免除の恩恵だけでなく、高度な専門知識と能力の習得、そして貴重な人脈形成といった将来への投資と言えるでしょう。時間と費用という負担を乗り越え、大学院で学ぶことで、将来のキャリアに大きな可能性が広がるはずです。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 専門知識の深耕 | 学部教育よりも専門性に特化した学びを深めることができ、税法や会計学といった分野で実務で必要とされる高度な専門知識を習得可能。複雑な法制度や最新の会計基準にも精通し、専門家としての力量を向上できる。 |

| 高度な研究活動への参加 | 論文執筆や学会発表を通じて論理的思考力や問題解決能力を磨くことができ、税務処理やコンサルティングといった税理士業務はもちろんのこと、経営判断や戦略立案といったビジネスにおける様々な場面で役立つ。 |

| 人脈形成 | 指導教官や共に学ぶ仲間、先輩や後輩といった多様なバックグラウンドを持つ人々と交流することで貴重な人脈を築くことができ、将来の独立開業や企業内での昇進に役立つ。 |

| 税法免除 | 大学院進学は税法免除を受けるための必須条件となる場合がある。 |

目指す人への助言

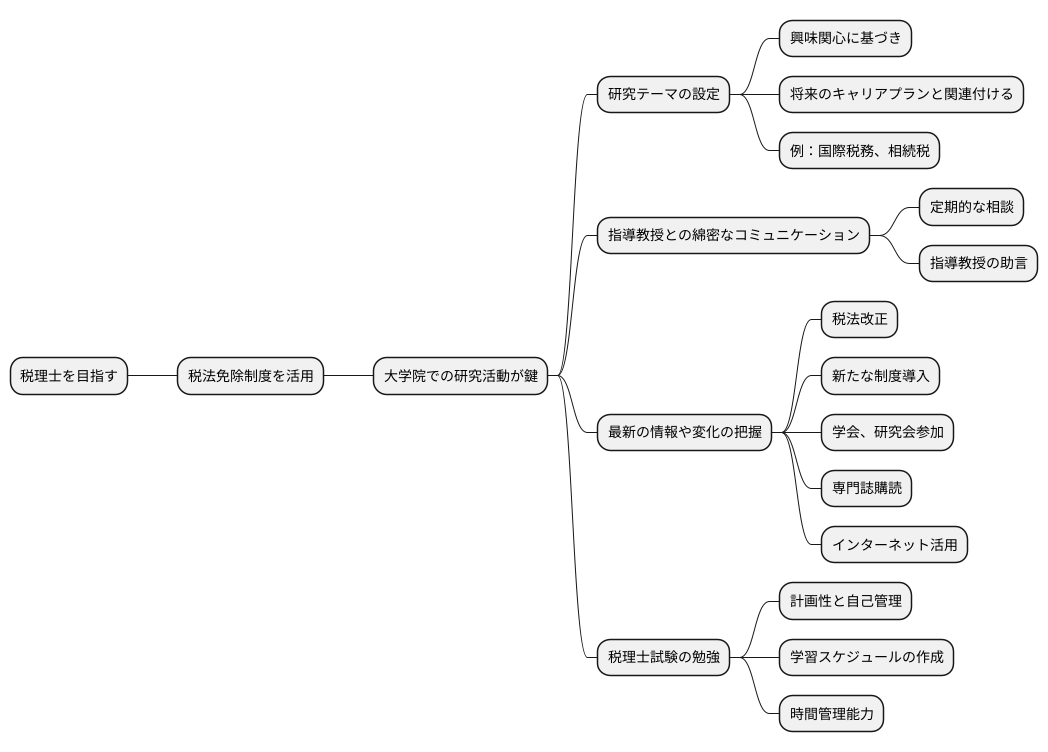

税理士は、企業や個人の税務に関する専門家として、税務申告の作成、税務相談、税務調査の対応など、幅広い業務を行います。税理士を目指す道は険しいですが、税法免除制度を利用することで、その道のりを幾分も楽にすることができます。この制度を最大限に活用するためには、大学院での研究活動が鍵となります。

まず、研究テーマの設定は非常に重要です。自身の興味や関心に基づき、将来どのような税務の分野で活躍したいかを具体的にイメージしながらテーマを選びましょう。例えば、国際税務に興味があるならば、国際課税に関するテーマを選ぶ、相続税に興味があるならば、相続税の改正動向に関するテーマを選ぶなど、将来のキャリアプランと関連付けることが大切です。

テーマが決まったら、指導教授との綿密なコミュニケーションを図ることが欠かせません。研究の進捗状況や論文の内容について定期的に相談し、指導教授の助言を仰ぎましょう。指導教授は、研究活動における良き相談相手であると同時に、論文審査の際の強力な味方ともなります。

さらに、税法や会計に関する最新の情報や変化を常に把握しておくことも重要です。税法は常に改正が行われ、社会情勢の変化に応じて新たな制度が導入されることもあります。学会や研究会に参加したり、専門誌を読んだり、インターネットを活用したりするなど、様々な手段を使って積極的に情報を集め、常に最新の知識を吸収するように心がけましょう。また、大学院での研究と並行して、税理士試験の勉強も進めていく必要があります。難関資格である税理士試験に合格するためには、計画性と自己管理が不可欠です。日々の学習スケジュールを綿密に立て、それを着実に実行していくことが重要です。限られた時間を有効に使うためには、時間管理能力も必要です。大学院での研究活動と試験勉強のバランスをうまく取りながら、効率的に学習を進めていきましょう。地道な努力を続けることで、税理士という目標に近づくことができます。