監査法人の要、パートナーの役割とは

転職の質問

先生、「パートナー」って監査法人とか税理士法人の出資者や責任者のことですよね?でも、出資しないパートナーもいるって聞きました。どういうことですか?

転職研究家

そうだね、良い質問だね。確かに出資して、経営に責任を持つパートナーもいるけど、出資はせずに、専門家として高い技術や知識を提供し、重要な役割を担うパートナーもいるんだ。後者は、出資していないから「ノンエクイティパートナー」と呼ばれているんだよ。

転職の質問

なるほど。じゃあ、監査報告書にサインできるのは、出資しているパートナーだけですか?

転職研究家

いいや、そうとは限らないよ。監査報告書にサインできるのは、一定の資格や経験を持つパートナーで、出資の有無は関係ないんだ。ただし、最終責任はエクイティパートナーが負うことになるんだよ。

パートナーとは。

仕事を変えることと、新しい技術を学ぶことに関して、『共同経営者』(監査を行う会社や税金の専門家の会社の出資者や責任者。お金を出さない共同経営者もいます。検査結果の報告書に署名できるのは、この共同経営者だけです。)について

責任者としての役割

監査法人や税理士法人において、組織の中核を担うのが、代表社員や業務執行社員といった責任者です。彼らは、組織の屋台骨を支える重要な役割を担っています。単なる管理者ではなく、経営者として、組織全体の戦略を立て、事業を運営していくことに深く関わっています。

顧客との信頼関係の構築も、彼らの重要な任務の一つです。顧客のニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することで、長期的な信頼関係を築き上げていきます。また、法人全体の成長を推進することも、責任者の重要な役割です。市場の動向や競合他社の状況を分析し、新たな事業展開やサービスの開発など、未来を見据えた戦略を立案し、実行していく必要があります。

従業員の育成も、責任者の重要な責務です。従業員一人一人の能力を高め、組織全体の力を底上げすることで、より良いサービスの提供へと繋げていきます。指導や研修、適切な評価制度などを通して、従業員の成長を支援し、モチベーションを高めていくことが求められます。

責任者は、これらの多岐にわたる責任を負いながら、組織を率いていく存在です。変化の激しい経済環境の中で、的確な判断と迅速な対応が求められるため、彼らはまさに組織の舵取り役と言えるでしょう。責任者の指導力と見識が、法人の成功を大きく左右すると言っても過言ではありません。

| 役割 | 詳細 |

|---|---|

| 経営者・戦略立案 | 組織全体の戦略を立て、事業を運営。市場動向や競合分析に基づき、新たな事業展開やサービス開発など、未来を見据えた戦略を立案・実行。 |

| 顧客との信頼関係構築 | 顧客ニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することで長期的な信頼関係を構築。 |

| 法人全体の成長推進 | 市場の動向や競合他社の状況を分析し、新たな事業展開やサービスの開発など、未来を見据えた戦略を立案し、実行。 |

| 従業員育成 | 従業員一人一人の能力を高め、組織全体の力を底上げ。指導や研修、適切な評価制度などを通して、従業員の成長を支援し、モチベーションを高める。 |

| 組織の舵取り | 変化の激しい経済環境の中で、的確な判断と迅速な対応により組織を率いる。責任者の指導力と見識が、法人の成功を大きく左右。 |

出資者としての側面

会計事務所や税務相談所といった専門性の高い組織では、従業員が出資者として組織に参加する仕組みがよく見られます。これは、単なる労働者としてではなく、経営にも深く関わる立場として働くことを意味します。このような出資をしている従業員は、一般的に「共同経営者」や「社員」と呼ばれ、組織の運営に直接携わります。

出資をすることで、彼らは組織の成功を自分の成功と捉え、より一層責任感を持って業務に取り組みます。まるで自分の店を持つ店主のように、組織の発展のために尽力し、長期的な視点で経営を考えます。また、出資額に応じて、重要な決定事項における発言権も持ちます。例えば、事務所の拡大や新しい事業への進出といった大きな方向性を決める際に、彼らの意見が大きな影響力を持つのです。

しかし、全ての従業員が出資者であるとは限りません。出資をしていない従業員も重要な役割を担っています。彼らは「非出資社員」や「一般社員」と呼ばれ、持ち前の専門知識や技術を活かして組織に貢献します。出資の有無に関わらず、それぞれの立場で専門性を発揮し、組織全体を支えているのです。

出資をする従業員は、経営にも参加することで、組織の成長を肌で感じることができます。それは、給与以上の大きなやりがいとなり、更なる成長への原動力となるでしょう。一方、出資をしていない従業員も、組織の成功が自身の評価や待遇に繋がることを理解し、日々努力を重ねています。このように、様々な立場の従業員がそれぞれの役割を果たすことで、組織はより強固になり、未来へと発展していくのです。

会計事務所や税務相談所は、高度な専門知識と信頼性が求められる場です。出資という形で従業員を組織運営に巻き込むことは、責任感と当事者意識を高め、より質の高いサービス提供に繋がると考えられます。これは、顧客からの信頼獲得にも大きく貢献し、ひいては組織の長期的な繁栄に繋がる重要な要素と言えるでしょう。

| 従業員区分 | 呼称 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 出資者 | 共同経営者、社員 | 組織運営に直接参加、経営への責任感、発言権を持つ |

| 非出資者 | 非出資社員、一般社員 | 専門知識・技術で貢献、組織の成功が自身の評価・待遇に繋がる |

監査報告書の承認

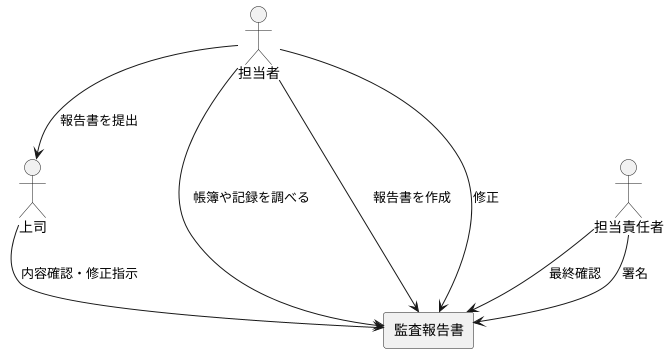

監査報告書は、会社の金銭の状況を正しく表す大切な書類です。この書類が信頼できるものとなるよう、厳しい検査が行われます。そして、最終的にこの報告書を承認する権限を持つのが、担当責任者です。

担当責任者は、豊富な経験と専門的な知識を活かし、監査報告書の内容を細かく確認します。報告書に問題がないことを確かめてから、初めて自分の名前を書き入れます。この署名は、担当責任者が監査の結果に責任を持つことを示す、とても重要なものです。

監査報告書を作る過程では、まず担当者が会社の帳簿や記録を調べ、お金の流れや財産の状況を把握します。そして、集めた情報に基づいて報告書を作成し、上司に提出します。上司は内容を確認し、必要に応じて修正を指示します。

修正が終わると、今度は担当責任者による最終確認が行われます。担当責任者は、報告書全体をもう一度見直し、数字に間違いがないか、説明が十分かなどを確認します。そして、すべてに問題がないと判断した場合にのみ、署名を行います。

この署名は、監査報告書が信頼できるものであることを保証する、最後の砦となります。担当責任者の署名によって、報告書は正式な書類として認められ、会社や投資家など、様々な人々に利用されることになります。監査報告書の信頼性を守るため、担当責任者は責任感と強い倫理観を持って仕事に取り組む必要があります。まさに、会社の信頼性を支える重要な役割と言えるでしょう。

顧客との信頼関係

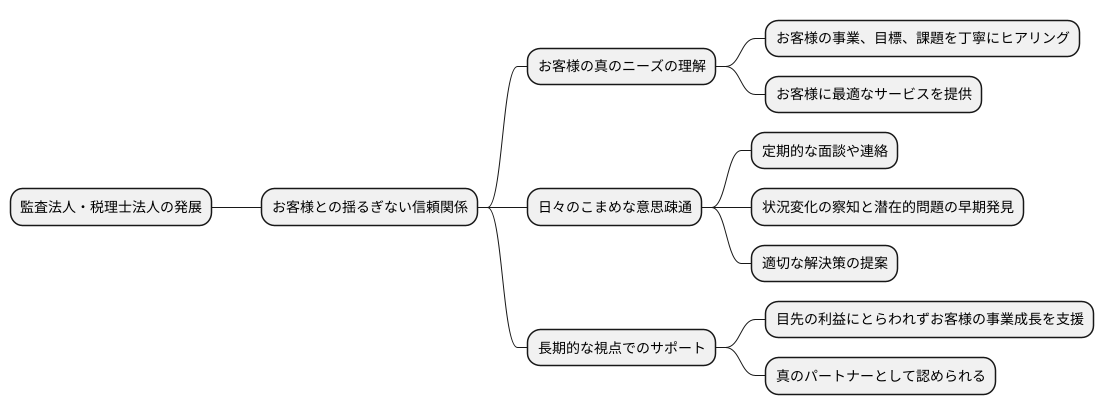

お客様との揺るぎない信頼関係は、監査法人や税理士法人にとって、なくてはならない大切なものです。まるで、植物が育つために太陽の光が必要なのと同じように、お客様との信頼関係なしには、私たちの仕事は成り立ちません。パートナーには、この大切な信頼関係を築き、守り、育てていくという大きな役割があります。

お客様との信頼関係を築くためには、まずお客様の真のニーズをしっかりと理解することが何よりも重要です。お客様がどのような事業を行い、どのような目標を持ち、どのような課題に直面しているのか、丁寧に耳を傾け、深く理解することで、初めてお客様に最適なサービスを提供することができます。まるで、お医者さんが患者の症状をじっくりと聞いて診断するように、お客様の状況を正確に把握することで、的確なアドバイスやサポートが可能になります。

お客様との日々のこまめな意思疎通も、信頼関係を深める上で欠かせません。定期的な面談や連絡を通して、お客様の状況の変化を敏感に察知し、潜在的な問題を早期に発見することで、大きなトラブルに発展する前に適切な解決策を提案することができます。これは、まるで、天気予報を見て嵐に備えるように、事前に対策を講じることで、お客様の事業を守ることにも繋がります。

信頼関係は一朝一夕に築けるものではありません。目先の利益にとらわれず、お客様の事業の成長を長期的な視点で支え続けることで、真のパートナーとして認められるのです。まるで、種をまき、水をやり、大切に育てていくことで、やがて大きな実を結ぶように、お客様との信頼関係も時間をかけてじっくりと育てていく必要があります。

お客様との信頼関係は、監査法人や税理士法人が将来にわたって発展していくための、なくてはならない基盤です。この大切な基盤を築き、守り、育てていくために、私たちは常に誠実な対応を心掛け、お客様にとって最良のパートナーであり続けるよう努力していくのです。

人材育成への貢献

人材を育てることは、組織の将来を左右する重要な仕事です。特に、これからの時代を担う若い職員には、専門的な知識や技術だけでなく、高い職業意識や責任感など、一人前の社会人として必要な素養をしっかりと身につけさせる必要があります。

豊富な経験を持つ先輩社員が指導役となり、実践的な指導を行うことで、若い職員は教科書だけでは学べない貴重な経験を積むことができます。例えば、仕事を進める上での考え方や、お客様との接し方、困難な状況に直面した時の対処法など、先輩社員の背中を見て学ぶことは、彼らの成長を大きく後押しするでしょう。また、指導を通して先輩社員自身も、自分の知識や技術を改めて見つめ直し、指導力を磨く機会を得ることができます。これは、組織全体の能力向上にも繋がります。

人材育成は継続的な取り組みが重要です。定期的な研修や勉強会、個別の面談などを通して、若い職員の成長をサポートし続けなければなりません。また、それぞれの職員の個性や強みを理解し、それぞれの長所を伸ばせるように指導することも大切です。未来の指導者を育てることは、組織の土台を固め、将来にわたって発展し続けるための、なくてはならない取り組みと言えるでしょう。

変化への対応

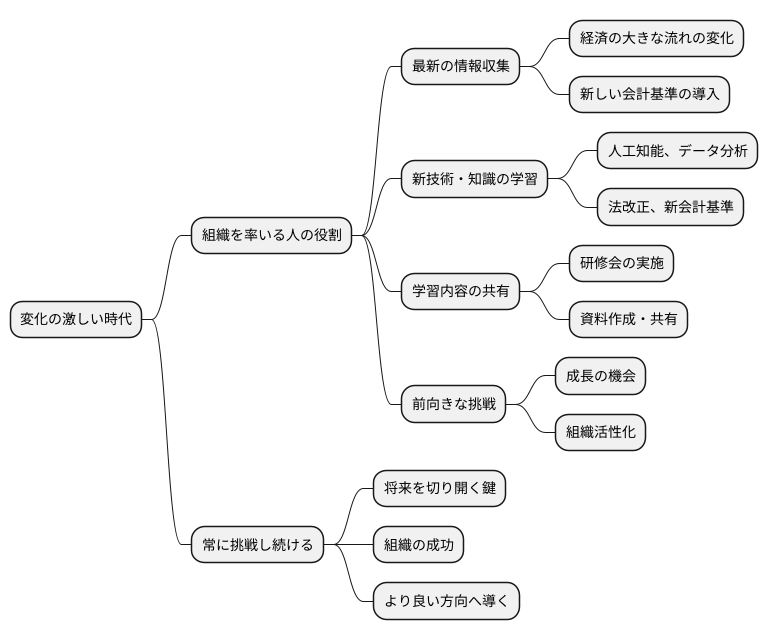

経済の状況や法の決まりなどが変わるなど、監査法人を囲む環境はいつも変わり続けています。このような変化の激しい時代において、組織をまとめ引っ張っていく立場の人には、素早く、そして臨機応変にこれらの変化に対応していくことが必要です。

例えば、経済の大きな流れが変わり、今まで重要視されていたことがそうでなくなったり、あるいは新しい会計基準が導入されたりすることがあります。このような変化に対応するためには、常にアンテナを高く張り、世の中の動きを敏感に感じ取る必要があります。新聞や専門誌を読んだり、業界の会合に参加したりするなどして、常に最新の情報を入手し続けなければなりません。

また、新しい技術や知識を学ぶことも重要です。人工知能やデータ分析といった新しい技術は、監査のやり方そのものを大きく変える可能性を秘めています。これらの技術を理解し、活用していくことで、より効率的で精度の高い監査が可能になります。その他にも、法改正や新しい会計基準に関する知識を深めることで、変化に対応するだけでなく、顧客により質の高いサービスを提供できるようになります。

学んだことを自分の中にとどめておくのではなく、周りの人にも伝えることで、組織全体の能力を高めることに繋がります。研修会を開いたり、資料を作成して共有したりするなど、様々な方法で積極的に知識や技術を広めていくことが求められます。

変化は時に大変なこともありますが、変化を成長の機会と捉え、前向きに挑戦していくことが大切です。新しいことに挑戦することで、自分自身の能力を高めるだけでなく、組織全体を活性化させることができます。

常に挑戦し続けることで、将来を切り開く鍵となるでしょう。絶えず変化する状況の中で、的確に状況を判断し、適切な行動をとることで、組織を成功に導くことが、組織を率いる人の使命です。

変化の波に乗り遅れることなく、常に学び続け、組織をより良い方向へ導いていくことが、組織を率いる人に求められる重要な役割です。