手話通訳士の道:やりがいと未来

転職の質問

先生、「手話通訳士になるには」どうすればいいのでしょうか?記事を読むと、ボランティアで活動している人が多いと書いてありますが…

転職研究家

いい質問だね。手話通訳士になるには、まず厚生労働大臣が認定する「手話通訳士」の国家資格を取得する必要があるんだよ。試験を受けるには、手話技能検定や講習会の受講など、一定の要件を満たす必要があるんだ。

転職の質問

なるほど。資格を取れば、すぐに仕事として成り立つのでしょうか?

転職研究家

残念ながら、資格を取っただけでは仕事として成り立つのは難しいのが現状なんだ。記事にもあるように、別の仕事を持ちながらボランティアとして活動している人が多い。しかし、資格取得は第一歩だし、経験を積むことで活躍の場は広がっていく可能性があるよ。

手話通訳士

- 手話通訳士の主な仕事内容

- 手話を音声言語に、あるいは音声言語を手話に訳する仕事です。テレビにも手話通訳が取り上げられ、一般の人の手話への関心は高まっていますが、手話の通訳者として一人前になるにはかなりの経験が必要といわれています。手話通訳士は、ごく一部の人を除いて、まだ職業としては成り立っていません。別の仕事に就きながら、ボランティアとして活躍している人が多いようです。

- 手話通訳士になるには

- 手話通訳士になるには、聴覚障害者情報文化センターが実施する手話通訳士試験に合格することが必要となります。受験資格は20歳以上です。ただし、3年程度の手話通訳経験がないと、合格が困難とされています。手話通訳の唯一の養成機関として、国立身体障害者リハビリテーション学院の手話通訳専門職員養成課程で知識や技術を学ぶこともできます。

手話通訳士の仕事とは

手話通訳士は、耳の聞こえない方や聞こえにくい方と、聞こえる方との橋渡しをする大切な仕事です。 手話を使って、双方が円滑に意思疎通できるように支援します。会議や講演会といった公式の場から、学校や病院、裁判所など、活躍する場は多岐に渡ります。

手話通訳士の仕事は、単に言葉を手話に置き換えるだけではありません。 話し手の感情や文化的背景、場の雰囲気なども汲み取り、より正確で、スムーズな意思疎通ができるように努めます。 例えば、話し手が喜びを表している時は、手話だけでなく、表情も明るく豊かに表現します。逆に、深刻な話の場合には、落ち着いた表情で、丁寧に手話を用います。このように、状況に応じて適切な判断をし、臨機応変に対応していく必要があります。

手話通訳士には、高い言語能力が求められます。 日本語と手話の両方を深く理解し、的確に言葉を操ることが重要です。また、手話は、表情や身振り手振りも重要な表現手段となります。そのため、豊かな表現力と、それらを使い分ける高いコミュニケーション能力も必要です。

さらに、ろう者の文化や社会背景への深い理解も欠かせません。 ろう者社会には、独自の文化や価値観、歴史があります。それらを理解することで、より質の高い通訳を提供することができます。最近では、情報保障の大切さが広く認識されるようになってきており、手話通訳士の必要性はますます高まっています。 手話通訳士は、ろう者と聞こえる人が共に生き、共に支え合う社会を実現するために、重要な役割を担っています。 聞こえない方にとって、社会との繋がりを築き、より豊かな生活を送る上で、手話通訳士の存在は大きな支えとなっています。

| 職業 | 業務内容 | 必要なスキル・能力 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 手話通訳士 | 聴覚障害者と健聴者の意思疎通を支援。会議、講演会、学校、病院、裁判所など、様々な場所で手話通訳を行う。話し手の感情や場の雰囲気を汲み取り、正確でスムーズな意思疎通に努める。 | 高い日本語能力と手話能力、豊かな表現力とコミュニケーション能力、ろう者の文化や社会背景への深い理解、状況に応じた適切な判断力と臨機応変な対応力 | 情報保障の観点から必要性が高まっている。ろう者と健聴者が共生する社会の実現に重要な役割を担い、ろう者の社会参加や豊かな生活を支える。 |

資格取得への道

手話を仕事にしたいと考える多くの人が目指すのが、国家資格である「手話通訳士」です。この資格を得るには、厚生労働大臣の指定を受けた養成機関で学ぶことが一般的です。決められた年限、多くの場合2年間、専門の教育機関で集中的に知識と技術を磨きます。

養成機関のカリキュラムは多岐に渡ります。手話の技術はもちろんのこと、ろう者の持つ文化や歴史、社会福祉制度、そして通訳をする上で大切な倫理についても深く学びます。ろう者を取り巻く社会背景やろう者の文化への理解なしに、質の高い通訳はできないと考えられているからです。

必要な知識と技術を習得した後は、国家試験に挑戦します。試験は筆記試験と実技試験の二部構成です。筆記試験では、手話に関する知識やろう文化、社会福祉、通訳倫理など幅広い分野から出題されます。実技試験では、実際の手話通訳の能力が試されます。試験の難易度は高く、合格率は例年2割から3割程度と、狭き門となっています。

試験に合格するためには、計画的な学習が欠かせません。過去の問題を繰り返し解いたり、本番を想定した模擬試験を受けることで、出題傾向や自分の弱点をつかむことが重要です。さらに、実際にろう者と会話する機会を増やすことも効果的です。地域の手話サークルに参加したり、ろう者の集まる場所に足を運んだりすることで、実践的な手話技術を磨くだけでなく、ろう者の文化や考え方への理解を深めることができます。こうした経験は、試験対策だけでなく、将来、手話通訳士として働く上でも貴重な財産となるでしょう。

| 目標 | 方法 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 手話通訳士になる | 厚生労働大臣指定の養成機関で学ぶ |

|

通常2年間 |

| 国家試験合格 | 試験対策 |

|

合格率2~3割 |

キャリアアップ

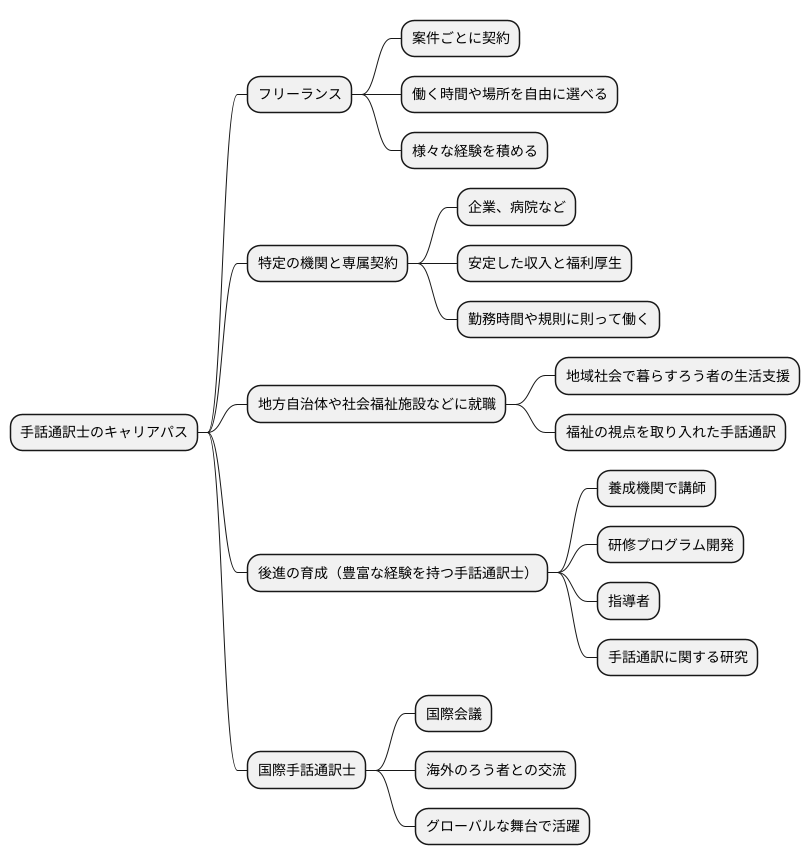

手話通訳士の仕事は、耳の聞こえない方と聞こえる方との橋渡しをする大切な仕事です。経験を積むことで、活躍の場は大きく広がります。いくつかの道筋を考えてみましょう。

まず、フリーランスとして働く道です。企業や団体からの依頼を受けて、会議や講演会などで通訳を行います。案件ごとに契約を結ぶため、働く時間や場所を自由に選べるのが魅力です。様々な人と出会い、経験を積むことで、通訳の技術を磨くことができます。

次に、特定の機関と専属契約を結ぶ働き方があります。企業や病院などに所属し、そこで働くろう者の社員や患者さんのために通訳を行います。安定した収入と福利厚生が得られる一方、勤務時間や規則に則って働く必要があります。

また、地方自治体や社会福祉施設などに就職するという道もあります。地域社会で暮らすろう者の生活を支援する仕事です。福祉の視点を取り入れた手話通訳が必要とされ、やりがいを感じられるでしょう。

さらに、豊富な経験を持つ手話通訳士は、後進の育成に携わることもできます。養成機関で講師として働いたり、研修プログラムを開発したり、指導者として活躍することが期待されます。また、手話通訳に関する研究を行い、学術的な発展に貢献するという道もあります。

そして、国際手話通訳士の資格を取得すれば、活躍の場は世界へと広がります。国際会議や海外のろう者との交流など、グローバルな舞台で力を発揮できます。

ろう者の権利を守り、情報保障を向上させたいという強い思いを持ち続けることで、手話通訳士としてのキャリアは無限の可能性を秘めています。

やりがいと難しさ

手話通訳士という仕事は、聞こえない人と聞こえる人との間をつなぐ、社会にとって大切な役割を担っています。聞こえない人が社会に参加しやすいように手助けをすることで、大きな達成感を得られる仕事です。聞こえない人との触れ合いを通して、かけがえのない人間関係を築けることも魅力の一つと言えるでしょう。

しかし、常に正確な通訳が求められるため、大きな責任を伴います。状況に応じて柔軟に対応する必要があり、高い集中力と強い精神力が欠かせません。時には、難しい状況に直面し、精神的に疲れてしまうこともあるでしょう。

また、聞こえない人の状況や文化、考え方などを理解し、適切な通訳を行うためには、常に学び続ける必要があります。手話技術の向上はもちろんのこと、社会情勢や様々な分野の知識も必要です。さらに、聞こえない人との信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力を高めることも重要です。

このように、手話通訳士の仕事は、やりがいと同時に難しさも抱えています。聞こえない人と聞こえる人の架け橋となるためには、高い専門性と豊かな人間性が求められるのです。それでも、聞こえない人の笑顔や社会への貢献を実感できることは、この仕事の大きな魅力と言えるでしょう。多くの困難を乗り越え、社会をより良くしていくという使命感を持つ人にとって、手話通訳士は魅力的な職業と言えるでしょう。

| メリット | デメリット | 必要なスキル・能力 |

|---|---|---|

|

|

|

これからの手話通訳士

社会の情報化が進み、手話通訳の必要性はますます高まり、その形も多様化しています。例えば、テレビ会議やインターネット上のセミナーなど、遠く離れた場所での通訳の需要も増えています。また、近年は人工知能を使った自動翻訳技術も目覚ましく進歩していますが、人の気持ちや文化的な背景を理解した上での通訳は、これからも人間にしかできない大切な仕事です。

耳が聞こえない人と聞こえる人が共に暮らす社会を作る上で、手話通訳をする人の役割は今後ますます重要になっていくでしょう。高い倫理観と専門知識を持ち、耳が聞こえない人の権利を守り、必要な情報が確実に伝わるようにすることが、これからの手話通訳をする人に求められます。

具体的には、様々な状況での通訳技術の向上はもちろんのこと、ろう者の文化や歴史、社会福祉制度に関する深い理解も必要です。また、人工知能や遠隔技術といった新しい技術も積極的に取り入れ、常に質の高い通訳サービスを提供できるようにすることが大切です。

技術の進歩は目覚ましいですが、人と人との心を通わせるコミュニケーションを支えるという点で、手話通訳をする人の仕事は決してなくなりません。むしろ、活躍の場はさらに広がっていくでしょう。福祉の現場だけでなく、教育や企業、国際交流など、様々な分野で手話通訳のニーズは高まっています。

高い使命感と専門性を持ち、人と人をつなぐ架け橋として、手話通訳をする人の未来は大きく広がっています。時代に合わせて変化するニーズを的確に捉え、常に学び続け、より良い社会の実現に貢献していくことが期待されます。

| 手話通訳の現状と未来 |

|---|

| 社会の情報化が進み、手話通訳の必要性が増加・多様化 |

| テレビ会議やインターネット上での通訳需要増加 |

| AI自動翻訳技術の進歩 |

| 人の気持ちや文化背景を理解した通訳は人間にしかできない |

| 手話通訳者の役割の重要性が増大 |

| 高い倫理観と専門知識、ろう者の権利擁護、情報伝達が必要 |

| 様々な状況への対応、ろう文化・歴史・社会福祉制度の理解が必要 |

| AIや遠隔技術の活用、質の高い通訳サービスの提供 |

| 人と人とのコミュニケーションを支える仕事はなくならない |

| 福祉以外にも教育、企業、国際交流など活躍の場が広がる |

| 高い使命感と専門性、人と人をつなぐ架け橋 |

| 時代ニーズへの対応、継続的な学習、より良い社会への貢献 |