修復家が歩む道:古き良きものと未来を繋ぐ

転職の質問

質問:「『修復家』(絵画や彫刻など、年代が古くなったり、何かのアクシデントによって破損したり一部消失した場合に修復する作業を担当するプロが、修復家です。素材や色などを、いかに元の状態に近づけるか、残っている部分と違和感なく仕上げるのかが腕の見せどころです。)になるには、どうすればいいのでしょうか?」

転職研究家

修復家になるには、美術大学や専門学校などで、絵画や彫刻の技法や素材に関する知識、修復技術を学ぶことが一般的です。文化財の修復を行う場合は、さらに高度な専門知識と技術が求められます。

転職の質問

美術大学や専門学校以外に、修復の技術を学ぶ方法はないのでしょうか?

転職研究家

民間の工房や、美術館などで、見習いとして働きながら技術を学ぶ方法もあります。また、近年は修復に関する講習会なども開催されているので、そういった機会を利用するのも良いでしょう。

修復家

- 修復家の主な仕事内容

- 絵画や彫刻など、年代が古くなったり、何かのアクシデントによって破損したり一部消失した場合に修復する作業を担当するプロが、修復家です。素材や色などを、いかに元の状態に近づけるか、残っている部分と違和感なく仕上げるのかが腕の見せどころです。

- 修復家になるには

- 美術修復について学べる専門学校などで、どのような修復にも対応できるように、油彩画、日本絵画、染織品、木製品、古文書などの知識技術を学んだ後、修復工房などに就職します。その後、独り立ちするのが一般的です。非常に高い専門知識や技術が必要な職業ですので、一人前になるまでに10年かかるとも言われています。

修復家という仕事

修復家という仕事は、古い美術品や建物、古文書といった歴史的に価値のあるものを元の姿に戻したり、劣化を防いだりする仕事です。彼らは、過去から未来へと大切な遺産をつなぐ、橋渡しのような役割を担っています。

絵画の修復では、はがれ落ちた絵の具をくっつけたり、欠けている部分を補ったり、変色した塗料を取り除いたりします。その作業は、まるで外科手術のように緻密で、高度な技術が必要です。絵の具の種類や筆使い、時代による技法の違いなど、絵画に関する幅広い知識と、持ち主の想いを尊重する姿勢が求められます。

建物の修復では、風雨にさらされて傷んだ部分を直したり、地震に耐えられるように補強したりします。建物の構造や材質、建築当時の技術を理解し、後世に残していくための工夫を凝らします。長い時間を経てきた建物の歴史を尊重しながら、安全に、そして美しく蘇らせることが大切です。古文書の修復では、虫に食われたり、破れたり、文字が薄くなったりした部分を丁寧に修復します。墨の種類や紙の材質、書かれた時代背景などを理解した上で、元の状態に近づけるよう、細心の注意を払って作業を進めます。

修復家は、単に技術を持っているだけでなく、歴史や文化、芸術に対する深い知識と理解が必要です。修復対象の歴史的背景や製作技法、材質などを理解し、その価値を損なうことなく作業を進めることが重要です。また、修復には長い時間と根気が求められます。地道な作業の積み重ねによって、歴史的価値のあるものを未来へと繋いでいく、修復家はまさに職人技と深い知識を兼ね備えた、文化の守り人と言えるでしょう。

| 修復対象 | 作業内容 | 必要なスキル・知識 |

|---|---|---|

| 絵画 | 剥がれた絵の具の接着、欠損部の補修、変色した塗料の除去 | 絵画に関する幅広い知識(絵の具の種類、筆使い、時代による技法の違いなど)、持ち主の想いを尊重する姿勢、緻密な技術 |

| 建物 | 風雨による損傷の修復、耐震補強 | 建物の構造や材質、建築当時の技術の理解、後世に残していくための工夫、建物の歴史を尊重する姿勢 |

| 古文書 | 虫食い、破れ、文字の薄れの修復 | 墨の種類や紙の材質、書かれた時代背景の理解、元の状態に近づけるための細心の注意 |

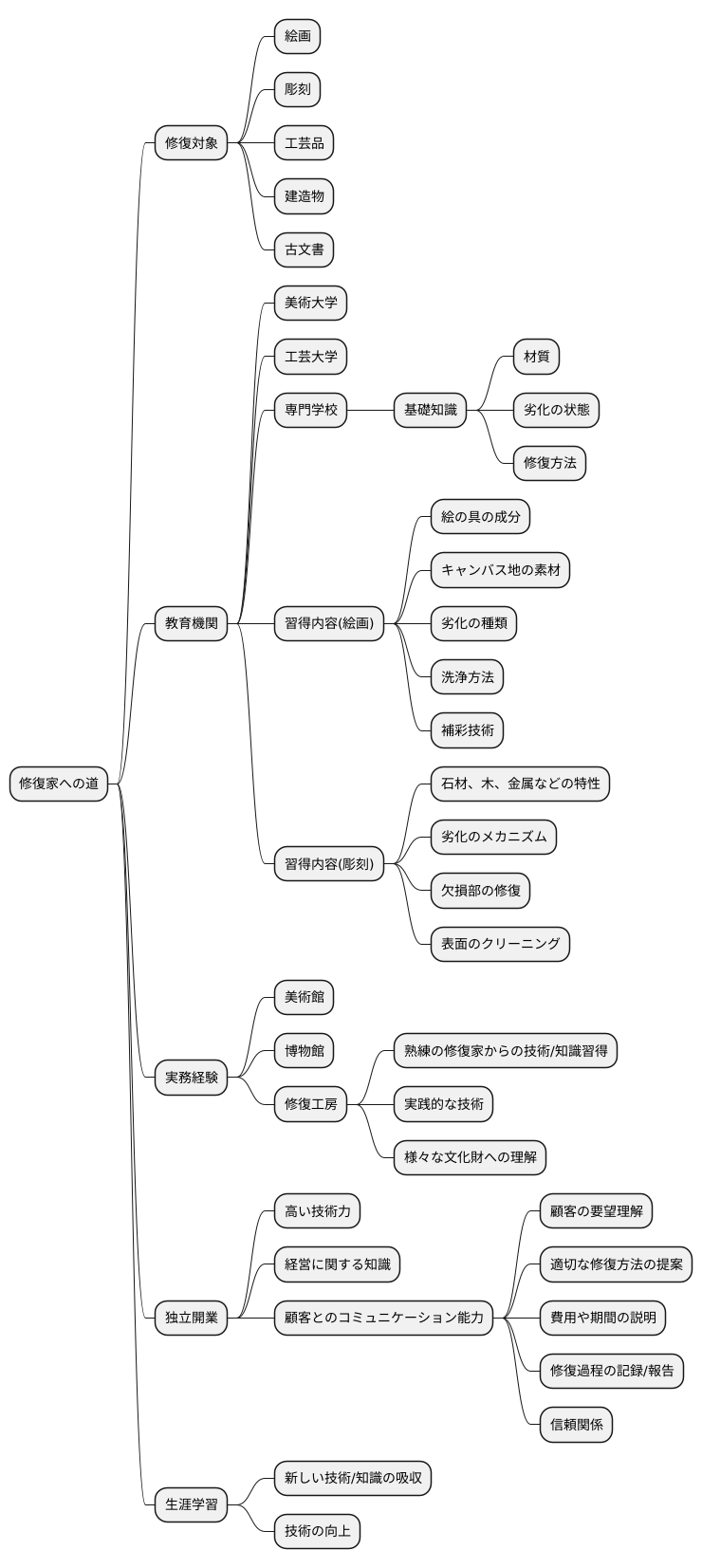

修復家になるには

修復家への道は、様々な形があります。絵画や彫刻、工芸品、建造物、古文書など、修復対象は多岐に渡り、それぞれ専門性が求められるため、目指す分野によって学ぶべき内容も変わってきます。

美術大学や工芸大学、専門学校などで修復に関する専門的な知識や技術を学ぶのが一般的です。これらの教育機関では、対象物ごとの材質や劣化の状態、適切な修復方法といった基礎知識を習得できます。例えば、絵画の修復ならば、絵の具の成分やキャンバス地の素材、古い絵画に見られる劣化の種類などを学び、適切な洗浄方法や絵の具の補彩技術などを習得します。彫刻の修復であれば、石材や木、金属など、素材ごとの特性や劣化のメカニズムを学び、欠損部の修復や表面のクリーニングといった技術を習得します。

学校で基礎を学んだ後は、美術館や博物館、修復工房などで実務経験を積むことが非常に重要です。実際の現場では、教科書だけでは学べない、熟練の修復家から代々受け継がれてきた技術や知識を学ぶことができます。長年の経験を持つ修復家の下で、助手として働きながら、実践的な技術を磨いていくのです。また、様々な種類の文化財に触れることで、それぞれの時代の技法や材質に対する理解を深めることもできます。

修復家として独立開業を目指す人もいます。独立開業するには、高い技術力はもちろんのこと、経営に関する知識や顧客とのコミュニケーション能力も必要不可欠です。顧客の要望を的確に理解し、適切な修復方法を提案する能力、そして、修復にかかる費用や期間を明確に説明する能力が求められます。さらに、修復の過程を記録し、顧客に報告するなど、信頼関係を築くことも大切です。修復の世界は奥深く、生涯を通して学び続ける姿勢が重要です。常に新しい技術や知識を吸収し、自らの技術を高めていくことで、真に信頼される修復家へと成長していくことができるでしょう。

修復家の仕事の魅力

修復家という仕事は、古いものを元の姿に戻すだけでなく、歴史や文化を未来へと繋ぐ、とてもやりがいのある仕事です。何百年も前に作られた絵画や彫刻、建物などに触れ、その時代に思いを馳せながら作業することは、まるで時間を超える旅をしているかのようです。修復家は、歴史の重みを感じ、その技術や文化に触れる特別な体験ができます。これは、他の仕事ではなかなか味わえない、修復家ならではの大きな魅力と言えるでしょう。

修復作業は、高度な技術と知識、そして深い集中力と根気が求められる、とても繊細な作業です。例えば、古い絵画の修復では、絵の具の成分や当時の技法を理解し、それに合わせて適切な材料や道具を選び、慎重に作業を進める必要があります。また、建物の修復では、建物の構造や建築当時の技術を理解し、現代の技術と融合させながら修復を進める必要があります。このように、修復家は幅広い知識と技術を常に学び続け、その技術を未来へと繋いでいく役割を担っています。

そして、何よりも修復家にとっての喜びは、修復を終えた作品や建物を目にした時の感動です。長い時間と労力をかけて修復したものが、元の輝きを取り戻し、人々の目に触れるようになった時の喜びは、言葉では言い表せないほどのものです。まるで、自分が歴史の一部になったかのような、大きな達成感を味わうことができます。修復家は、自分の仕事が未来の人々の目に触れ、歴史を語り継いでいくことを実感できる、誇りある仕事と言えるでしょう。また、修復を通して、文化遺産を保護し、未来へと繋いでいくという社会貢献も、修復家の大きなやりがいのひとつです。

| 仕事内容 | やりがい | 必要なスキル |

|---|---|---|

|

|

|

修復家の仕事の難しさ

修復家は、壊れたものを元通りにする仕事です。一見華やかに見えるかもしれませんが、実際は大変な苦労と責任を伴う仕事です。まず、修復作業は非常に細かい作業の連続です。例えば、壊れた陶磁器のかけらを一つ一つ繋ぎ合わせたり、古くなった絵画の剥落部分を丁寧に修復したりする作業は、極度の集中力と精密な手先の器用さを必要とします。長時間にわたって神経をすり減らすような細かい作業を続けるため、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。また、修復家は貴重な文化財を扱うことが多く、作業には常に緊張感が付きまといます。歴史的価値のある美術品や古文書などは、一度損傷してしまうと二度と元に戻すことができません。そのため、修復家は常に極度の注意を払い、一つ一つの作業を慎重に進める必要があります。一つのミスが取り返しのつかない結果につながるというプレッシャーは、計り知れないものです。さらに、修復対象によって求められる技術や知識も様々です。例えば、古い建物の修復には建築の知識、絵画の修復には美術史や絵画技法の知識など、専門的な知識が必要となります。また、常に新しい修復技術や素材が登場するため、修復家は生涯にわたって学び続けなければなりません。このように、修復家は高度な技術力だけでなく、責任感の強さや、忍耐力、そして常に学び続ける姿勢が求められる、大変やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 職業 | 修復家 |

|---|---|

| 仕事内容 | 壊れたものを元通りにする |

| 仕事の大変さ |

|

| 必要な資質 | 高度な技術力、責任感の強さ、忍耐力、常に学び続ける姿勢 |

修復家の未来

私たちの文化遺産である貴重な文化財を守る修復家の仕事は、今後ますます重要性を増していくでしょう。近年、人々の文化財保護に対する意識が高まり、修復の必要性も増えています。同時に、熟練した修復家は高齢化が進み、技術の継承が大きな課題となっています。未来を担う若い世代への技術の伝承は、今まさに急務と言えるでしょう。

文化財を守るためには、伝統的な技術の継承だけでなく、最新の科学技術を活用することも重要です。近年では、科学技術の進歩により、より精密な分析や修復が可能になりました。例えば、劣化のメカニズムを科学的に解明することで、最適な修復方法を選択できるようになります。また、レーザー技術などを用いた新たな修復技術も開発されており、これまで修復が難しかった文化財の修復も可能になりつつあります。修復家は、これらの新しい技術を積極的に取り入れ、伝統技術と最新技術を融合させることで、より効果的な修復を実現していく必要があります。

修復家の活躍の場は、今後ますます広がっていくと予想されます。美術館や博物館といった文化施設だけでなく、地域の文化財保護活動など、修復家の専門知識や技術が求められる場面は多岐にわたります。また、国際的な文化財保護の活動への参加など、活躍の場は国内外へと広がっています。修復家は、未来に向けて貴重な文化財を守り伝える、重要な役割を担っています。

修復の仕事は、過去から未来へと続く、文化の架け橋となる重要な仕事と言えるでしょう。未来の世代に、私たちの大切な文化財を伝えるためにも、修復家の育成は欠かせません。修復家という仕事は、責任とやりがいのある、魅力的な職業と言えるでしょう。

| 修復家の仕事 | 現状と課題 | 今後の展望 |

|---|---|---|

| 文化財の修復・保護 |

|

|

| 技術と方法 |

|

伝統技術と最新技術の融合 |

修復家と職人

修復家と職人は、どちらも高度な技術と知識、そしてものづくりへの深い情熱を併せ持つ専門家です。しかし、その仕事内容は微妙に異なります。職人は、家具や道具、建造物など、様々なものを新しく作り出すことを主な仕事とします。彼らの手から生まれる作品は、私たちの生活を支え、彩りを添える大切なものです。

一方、修復家は、古くなったもの、壊れてしまったものを元の状態に戻すことを仕事とします。特に、歴史的価値のある美術品や建造物を扱う場合には、単に修理するだけではなく、そのものの歴史的、芸術的な価値を損なわないように細心の注意を払わなければなりません。例えば、古い絵画を修復する場合、絵の具の成分や当時の技法を理解し、同じ材料を用いて慎重に作業を進める必要があります。また、古い建物を修復する場合には、当時の建築技術や使われていた材料を研究し、可能な限り元の状態に近づけるように努めます。

修復家は、過去の職人の技術を深く理解し、それを再現することで、歴史的な文脈を保全する役割を担っています。修復作業は、過去の職人の技術を尊重し、現代に伝えるという重要な意味を持ちます。まるでタイムカプセルを開けるように、過去の職人の想いや技術に触れ、それを未来へと繋いでいくのです。

修復家と職人は、どちらも緻密な作業と深い集中力を必要とする仕事です。そして、両者ともものづくりへの情熱と誇りを持って仕事に取り組んでいます。修復家は、過去の職人の精神を受け継ぎ、その技術を現代に蘇らせることで、私たちの文化遺産を守り、未来へと伝えていく大切な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 職人 | 修復家 |

|---|---|---|

| 主な仕事 | 新しいものを作り出す | 古くなったもの、壊れたものを元の状態に戻す |

| 対象物 | 家具、道具、建造物など | 歴史的価値のある美術品、建造物など |

| 仕事内容 | 生活を支え、彩りを添えるものを製作 | 歴史的、芸術的な価値を損なわないように修復 |

| 必要なスキル | 高度な技術、知識、ものづくりへの情熱 | 高度な技術、知識、ものづくりへの情熱、過去の技術の理解 |

| 役割 | 生活を豊かにする | 文化遺産を守り、未来へ伝える |