共同監査で変わる監査の未来

転職の質問

先生、『共同監査』って、複数の監査人が一緒に監査するってことですよね?それって、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問だね。確かに共同監査自体は、複数の監査人が一緒に監査を行うことだよ。転職やリスキリングと直接の関係は薄いけれど、企業が合併や買収など大きな変化をするときに、共同監査が行われるケースがあるんだ。合併後の新しい会社で、異なる企業文化や人事制度が混在することになるよね。そこで、従業員が新しい環境に適応するためにリスキリングが必要になる場合があるんだよ。

転職の質問

なるほど。企業の変化が、リスキリングのきっかけになることがあるんですね。でも、転職と共同監査の繋がりはまだよく分かりません。

転職研究家

そうか。では、こう考えてみよう。共同監査は、企業の大きな変化を示す一つのサインと言える。監査対象の企業が合併などをしたということは、事業内容や組織体制が変わる可能性が高い。そうなると、従業員にとって、これまでとは異なるスキルや知識が必要になるかもしれない。そのため、転職を考える人も出てくるだろうし、企業側も必要な人材を確保するために、新たな採用活動を行う必要が出てくるかもしれないね。つまり、共同監査は企業の変革期を示す指標の一つであり、転職やリスキリングの背景にある変化を間接的に示唆していると言えるんだよ。

共同監査とは。

仕事を変えることや、新しい技術を身につけることについて、『共同監査』という言葉があります。これは、複数の監査会社が、一緒に一つの会社の監査を行うことです。例えば、会社が合併した際に、それぞれの会社の監査会社が一緒に監査を行う場合があります。

共同監査とは

共同監査とは、複数の監査法人や会計事務所が協力して、一つの会社の監査を一緒に行うことを言います。これは、一つの監査法人だけが監査を行う従来の方法とは違い、複数の専門家が持つ知識や経験を合わせることで、より正確で確かな監査を行うことを目指しています。

監査を受ける会社にとっては、様々な視点からの監査を受けることで、財務情報の信頼性を高め、会社の経営状況をより明確にする効果が期待できます。より信頼できる情報公開は、投資家や取引先からの信頼獲得につながり、ひいては会社の価値向上に役立ちます。また、不正の抑止力向上にもつながると考えられています。

監査を行う側にとっても、他の監査法人や会計事務所と協力することで、監査の方法を改善したり、新しい知識を得たりする良い機会になります。互いに学び合うことで、監査の質を全体として向上させることにつながります。特に、大規模な会社や複雑な事業を展開する会社の場合は、一社だけでは対応が難しい場合もあります。そのような場合、共同監査はそれぞれの監査法人が得意とする分野を活かすことで、より効果的な監査を実現する手段となります。

近年、会社の活動は複雑になり、世界中に広がっています。このような状況下では、高度な専門知識や国際的な視点が求められます。共同監査は、これらの課題に対応するための有効な手段として、ますます重要性を増しています。複数の監査法人が協力することで、専門性を高め、国際的な基準にも対応できる体制を構築することが可能になります。これにより、監査の質の向上と、監査を受ける企業の信頼性向上に大きく貢献すると考えられます。

| 共同監査のメリット | 監査を受ける企業 | 監査を行う側 |

|---|---|---|

| より正確で確かな監査 | 財務情報の信頼性向上、経営状況の明確化 | 監査方法の改善、新知識の獲得 |

| 信頼獲得、企業価値向上 | 投資家・取引先からの信頼獲得 | 監査の質の全体的な向上 |

| 不正の抑止力向上 | – | – |

| 大規模・複雑な事業への対応力向上 | – | 得意分野を活かした効果的な監査の実現 |

| 高度な専門知識、国際的視点の確保 | – | 専門性向上、国際基準対応体制の構築 |

共同監査の事例

複数の監査人が力を合わせる共同監査は、様々な場面で見られます。会社の規模が大きく、事業内容が複雑な場合や、海外にも拠点を持つ会社などでは、それぞれの事情に合わせた監査を行うために共同監査が選ばれることがあります。

まず、会社同士が一緒になる合併や買収の場合を考えてみましょう。合併前の会社それぞれで、別の監査人が監査を担当していたとします。合併後、新しい会社では、以前の二つの監査人が共同で監査を行うことがよくあります。これは、合併後の会社の財務状況を速やかに把握し、経営の統合を滞りなく進めるために役立ちます。それぞれの監査人が持つ、合併前の会社の情報や知識を共有することで、より正確で深い監査が可能になるのです。

また、規模の大きい会社や、事業内容が複雑な会社でも、共同監査は有効です。専門性の高い複数の監査人が協力することで、監査全体の質を高めることができます。例えば、ある監査人は製造業の監査に詳しく、別の監査人は情報技術の監査に詳しいとします。このような二人が共同で監査を行うことで、製造業でありながら情報技術も活用している会社を、多角的に監査することができるのです。

近年では、世界中に事業を展開する会社が増えています。このような国際的な企業では、それぞれの国で現地の監査人が監査を担当し、それらの監査人が連携して共同監査を行う例が増えています。各国の法制度や商習慣の違いを理解した現地の監査人が協力することで、世界全体での監査の質を維持することが可能になります。このように、共同監査は、会社の状況に合わせて柔軟に対応できるため、今後も様々な場面で活用されていくと考えられます。

| 共同監査が選ばれる場面 | メリット | 例 |

|---|---|---|

| 合併・買収 | 合併後の会社の財務状況を速やかに把握し、経営の統合を滞りなく進める。それぞれの監査人が持つ、合併前の会社の情報や知識を共有することで、より正確で深い監査が可能になる。 | 合併前の会社それぞれで、別の監査人が監査を担当していた場合、合併後、以前の二つの監査人が共同で監査を行う。 |

| 規模の大きい会社や、事業内容が複雑な会社 | 専門性の高い複数の監査人が協力することで、監査全体の質を高めることができる。 | 製造業に詳しい監査人と情報技術に詳しい監査人が共同で、製造業でありながら情報技術も活用している会社を監査する。 |

| 世界中に事業を展開する国際的な企業 | 各国の法制度や商習慣の違いを理解した現地の監査人が協力することで、世界全体での監査の質を維持することが可能。 | それぞれの国で現地の監査人が監査を担当し、それらの監査人が連携して共同監査を行う。 |

共同監査の利点

共同監査は、監査を受ける企業と監査を行う法人双方に多くの良い点をもたらします。まず、企業にとっての利点を見ていきましょう。複数の監査法人が関わることで、監査の質が向上し、財務情報の信頼性が高まります。それぞれの監査法人が持つ専門知識や経験を活かすことで、より多角的な視点からの監査が可能となるからです。また、異なる視点からの監査意見を聞くことで、企業は自社の内部統制の仕組みをより良くしたり、経営上の危険性を減らす対策を強化したりすることに繋がります。

次に、監査法人にとっての利点について説明します。他の監査法人と協力して仕事をすることで、監査のやり方をより洗練されたものにすることができます。また、互いに知識や経験を共有することで、新たな学びを得たり、職員の育成を促進したりすることも期待できます。複数の監査法人が関わることで、監査のプロセスがより明確になり、社会全体からの監査への信頼感が増す効果も期待できます。これは、監査を受ける企業にとっても、監査を行う監査法人にとっても大きなメリットと言えるでしょう。

このように、共同監査は関わる全ての人にとってプラスとなり、健全な経済活動を支える重要な役割を果たしています。より多くの企業が共同監査を取り入れることで、企業の信頼性向上や、監査の質の向上に繋がり、ひいては健全な経済活動の発展に貢献していくと考えられます。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 企業 | 財務情報の信頼性向上 |

| 内部統制の仕組みの改善 | |

| 経営上の危険性減少対策の強化 | |

| 監査法人 | 監査プロセスの明確化 |

| 監査への信頼感向上 | |

| 知識・経験共有による監査手法の洗練、職員育成 | |

| 全体 | 健全な経済活動を支える |

共同監査の課題

複数の監査機関が関わる共同監査は、様々な難しい点を含んでいます。 まず、それぞれの監査機関がばらばらに動くのではなく、足並みを揃えて仕事を進めることが求められます。そのため、連絡を取り合ったり、意見を調整したりする作業に多くの時間と手間がかかってしまうことがあります。

また、各監査機関には、それぞれ独自のやり方や判断の基準がある場合もあります。 そのため、監査全体で一貫性を持たせるには、それぞれのやり方を統一するための調整が欠かせません。これは、想像以上に複雑で難しい作業となる可能性があります。

さらに、共同監査には費用面での負担増という問題もついてまわります。 監査機関が複数になるということは、支払う費用もそれだけ増えるということです。これは、企業にとっては大きな負担となる可能性があります。

こうした課題を乗り越えるためには、監査機関同士が緊密に協力し合うことが不可欠です。 監査計画を立てる段階から、綿密な連携を取り、作業分担や進め方を明確にしておく必要があります。また、全体で無駄なく効率的に監査を進められるような仕組み作りも重要です。

費用については、それぞれの監査機関の役割や負担に見合った形で、適切に配分することが大切です。 事前に費用負担の割合について明確な合意を形成することで、後々のトラブルを避けることができます。 このように、共同監査を成功させるためには、事前の準備と関係者間の協力が鍵となります。 これらをしっかりと行うことで、質の高い監査を実現し、企業の信頼性を高めることに繋がります。

| 共同監査の課題 | 課題への対策 |

|---|---|

| 連絡・調整の手間 | 綿密な連携、作業分担の明確化 |

| 監査機関ごとのやり方・基準の差異 | 監査全体での一貫性確保のための調整 |

| 費用負担の増加 | 費用負担の割合の明確化、適切な配分 |

今後の展望

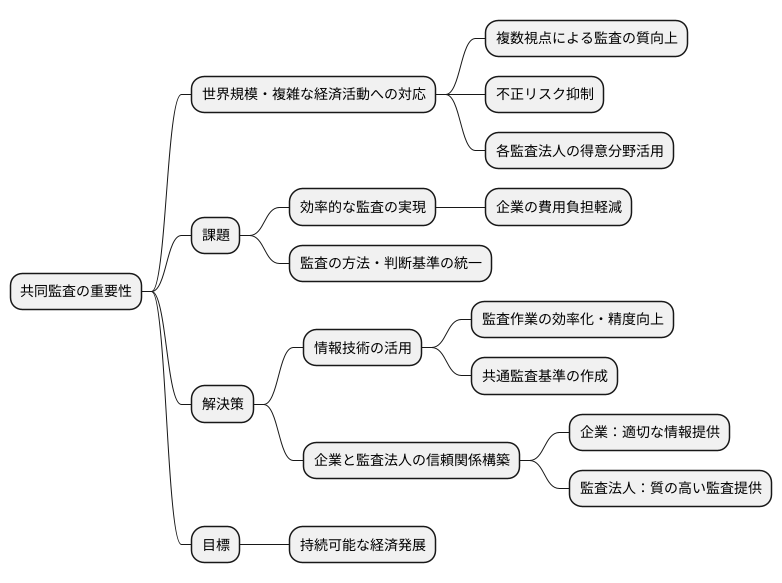

今後の経済活動は、世界規模での広がりや複雑さを増していくと予想されます。それに伴い、複数の監査法人が協力して行う共同監査の重要性も、これまで以上に高まっていくと考えられます。複数の目で確認することで監査の質を高め、不正リスクを抑えるとともに、それぞれの監査法人の得意分野を活かすことで、より効果的で無駄のない監査を実現することが期待されます。

共同監査が普及していくためには、いくつかの課題を解決していく必要があります。まず、監査の質を落とすことなく、いかに効率的に監査を進めていくかという点です。監査にかかる時間や労力を減らすことで、企業側の費用負担を軽くすることも重要な課題です。また、複数の監査法人による共同作業となるため、それぞれの監査結果にばらつきが出ないように、監査の方法や判断基準を統一していく必要があります。

情報技術の進化は、これらの課題解決に大きく貢献すると考えられます。例えば、膨大な量の会計情報をコンピューターで自動的に分析する技術を活用すれば、監査作業の効率化と精度の向上が同時に実現できます。また、世界中の監査法人で共通の監査基準を作る動きも、監査の質の向上と国際的な取引の円滑化につながるでしょう。

共同監査を成功させるためには、企業と監査法人が信頼関係を築き、互いに協力していくことが不可欠です。企業は監査法人に対して、必要な情報を適切に提供する必要があります。監査法人は、企業の事業内容や経営状況を深く理解し、質の高い監査を提供することで、企業の成長を支える役割を果たしていく必要があります。

関係者全員が協力してこれらの課題に取り組むことで、共同監査の利点が最大限に活かされ、ひいては持続可能な経済発展につながっていくと考えられます。私たちは、共同監査の明るい未来の実現に向けて、努力を続けていく必要があります。