研究員のキャリアパス:探求から創造への道

転職の質問

『研究員』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

研究員になるには、一般的には大学院に進学して博士号を取得することが必要です。大学や高専で勉強して、それからさらに専門的な勉強をする必要があるということですね。

転職の質問

大学院では、何を学ぶのですか?

転職研究家

大学院では、学部で学んだことをさらに深く掘り下げて学び、専門性を高めます。そして、自分の研究テーマを決めて、研究活動を行います。その成果を論文にまとめて発表することで、博士号が取得できます。

研究員

- 研究員の主な仕事内容

- 科学の分野、医療の分野、宇宙の分野など人間や生命、地球全体に関わる数多くの研究すべきテーマを専門知識や技術を駆使し、研究により新しい知識を生み出して人々に伝える(論文を学会で発表する)ことが研究員の使命です。新しい発見が大きな社会貢献につながる、やりがいのある仕事です。活躍の場には大学や高専、国立研究所、企業の研究所・研究部門などがあります。

- 研究員になるには

- 公的研究機関や大学の研究員になるなら、博士号取得が最低条件なので、まずは大学卒業後、大学院に進み博士号を取得するのが研究員への第一歩です。公募制の博士研究員(ポスドク)や教員として採用されなければなりませんが、非常に競争率が高いので、大学院修了までにできるだけたくさんの知識を身に付けることやさまざまな勉強会や研究会などに積極的に参加することが大切です。なお、博士研究員(ポスドク)は1年~5年の任期があることが多く、期限が終われば雇用がストップし、次の職の確保に追われ続けることも少なくありません。自分の研究分野について将来性があるかどうか早めに見極めておくことも重要になるでしょう。

研究員の仕事内容

研究員とは、ある特定の分野における深い専門知識を持ち、新しい知識や技術を見つけ、作り出す仕事です。仕事内容は所属する組織や研究分野によって大きく変わります。

大学などの教育機関で働く研究員の場合、論文を書いたり学会で発表したりするだけでなく、研究費の申請や学生の指導も行います。教育活動と研究活動を両立させる必要があり、幅広い業務をこなす能力が求められます。教育活動を通して、将来の研究者を育てる役割も担っています。

一方、企業の研究所に所属する研究員は、新しい製品の開発や技術の向上に直接つながる研究開発を行います。市場のニーズや企業の戦略を踏まえた研究活動が求められ、企業の利益に貢献することが重要になります。そのため、研究成果を製品化するための知識や、市場動向の分析力も必要となります。

また、国の研究機関で働く研究員は、国民全体の利益につながる研究に取り組みます。政策提言を行うこともあり、社会貢献への意識が求められます。国や地方自治体の政策立案に役立つ情報を提供することで、社会の進歩に貢献します。

どの組織に所属する研究員にも共通して求められるのは、高度な専門知識と研究の技術、そして諦めずに探求し続ける心と論理的に考える力です。常に新しい情報を取り入れ、探求心を持ち続けることで、研究の進歩に貢献していくことができます。また、研究成果を論文や報告書にまとめる際には、論理的な思考力に基づいた明確な記述が不可欠です。

| 所属機関 | 主な仕事内容 | 求められる能力・スキル |

|---|---|---|

| 大学などの教育機関 | 論文執筆、学会発表、研究費申請、学生指導 | 幅広い業務遂行能力、教育能力 |

| 企業の研究所 | 新製品開発、技術向上のための研究開発 | 市場ニーズ・企業戦略理解、製品化知識、市場分析力 |

| 国の研究機関 | 国民全体の利益に繋がる研究、政策提言 | 社会貢献意識、政策立案能力 |

| 共通 | 高度な専門知識、研究技術、探求心、論理的思考力 | 情報収集力、探求心、論理的思考力、記述能力 |

キャリアパスの種類

研究員の仕事は、将来進む道が実に様々です。大学に残って研究を続ける道、企業の研究所で商品開発に携わる道、国の機関で世の中の役に立つことを目指す道など、色々な選択肢があります。

大学に残る場合は、まず助手として働き始め、その後、助教授、准教授、そして教授へと順に昇進していくのが一般的です。それぞれの段階で求められる研究成果や指導力、論文発表数などが異なります。教授になると、自分の研究室を持ち、学生の指導や研究費の獲得、学会活動など、より大きな責任を担うことになります。

企業の研究所では、企業の利益に繋がる研究開発が求められます。主任研究員、部長、そして研究所長へと昇進するにつれて、研究開発の戦略立案や予算管理、チームのマネジメントといった役割が大きくなります。企業の業績や市場の動向を常に意識しながら、研究の方向性を決めていく必要があります。

国の機関で働く場合は、国の政策に沿った研究や社会問題の解決に貢献する研究を行います。主任研究官、室長、部長といった役職があり、昇進するにつれて、研究計画の立案や政策提言、他機関との連携といった業務が増えていきます。国民の生活向上に役立つ研究成果を出すことが求められます。

また、研究職以外にも、これまでの経験を活かして別の仕事に就く人も増えています。専門知識を活かして相談役や特許の審査官、科学記事を書く記者など、様々な分野で活躍することができます。自分の興味や得意なこと、そしてどのような暮らし方をしたいのかをじっくり考えて、自分に合った道を選ぶことが大切です。

| 進路 | 仕事内容 | 昇進例 | 求められる役割 |

|---|---|---|---|

| 大学 | 研究、学生指導 | 助手 → 助教授 → 准教授 → 教授 | 研究成果、指導力、論文発表、研究室運営、研究費獲得、学会活動 |

| 企業の研究所 | 企業の利益に繋がる研究開発 | 主任研究員 → 部長 → 研究所長 | 研究開発の戦略立案、予算管理、チームマネジメント、市場動向分析 |

| 国の機関 | 国の政策に沿った研究、社会問題の解決 | 主任研究官 → 室長 → 部長 | 研究計画立案、政策提言、他機関との連携 |

| その他 | 相談役、特許審査官、科学記者など | – | 専門知識、経験 |

必要なスキルと経験

研究員を目指す道は、探求心と深い知識への飽くなき情熱を持つ人にとって魅力的なものです。しかし、その道のりは容易ではなく、確かな能力と経験が求められます。まず第一に、研究の土台となるのは専門分野における高度な知識です。多くの場合、博士号の取得が必須条件となり、研究テーマに関する深い理解と、研究活動を通じて得られる洞察力が求められます。

研究活動の中心となるのは、実験や調査、分析といった研究スキルです。仮説を立て、検証し、結果を導き出すための論理的な思考力と、精密な作業を行うための技術が不可欠です。得られた研究成果は、論文にまとめ発表する必要があります。そのため、分かりやすく論理的な文章を作成する能力も重要なスキルです。また、学会発表では、自分の研究内容を効果的に伝えるプレゼンテーション能力も求められます。研究費を獲得するためには、研究計画を分かりやすく説明し、審査員を説得する能力も必要です。

現代の研究は、個人で完結するものではなく、チームで行われることが多くなっています。共同研究者や関係者と円滑に意思疎通を図り、協力して研究を進めるためには、良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力とチームワークを大切にする協調性が求められます。また、近年の研究活動は国際化が進み、海外の研究者との共同研究も盛んに行われています。そのため、英語をはじめとする語学力は、研究活動の幅を広げる上で大きな武器となります。

研究の世界は常に進歩しています。研究者として活躍し続けるためには、常に最新の研究動向を把握し、自らの知識やスキルを向上させるための努力を継続する姿勢、すなわち自己研鑽が大切です。日々の研究活動を通じて新たな発見をし、学問分野の発展に貢献する喜びは、研究者にとって何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。

| カテゴリ | 必要なスキル/能力 |

|---|---|

| 知識 | 専門分野における高度な知識、博士号(多くの場合)、研究テーマに関する深い理解、研究活動を通じて得られる洞察力 |

| 研究スキル | 実験、調査、分析、仮説設定と検証、論理的思考力、精密な作業技術、論文作成能力(分かりやすく論理的な文章作成)、プレゼンテーション能力 |

| コミュニケーション/協調性 | 良好な人間関係構築のためのコミュニケーション能力、チームワークを大切にする協調性、語学力(英語など) |

| その他 | 研究計画作成能力(分かりやすく説明し、説得する能力)、最新の研究動向の把握、自己研鑽、継続的な学習意欲 |

転職市場の動向

近年、企業による研究開発への投資が活発になっています。新しい技術や製品を生み出すために、研究開発は欠かせないものとなっています。そのため、研究者を積極的に採用する動きが強まっています。特に、人工知能、生命科学、材料科学といった先端技術の分野は、将来性が高く注目を集めており、優秀な研究者の獲得競争は激しくなっています。

これらの分野では、高度な専門知識や技術を持つ人材が求められています。企業は、競争力を高めるため、経験豊富なベテラン研究者だけでなく、新しい発想を持つ若手研究者も積極的に採用しようとしています。高い給与や充実した研究環境を用意するなど、様々な条件で優秀な人材を惹きつけようとしています。

一方で、大学や公的研究機関では、研究費の削減やポスト不足といった問題が依然として存在します。そのため、安定した研究職の確保は難しくなっており、多くの研究者が将来に不安を感じています。このような状況を受けて、大学や公的研究機関から企業へ転職する研究者も増えています。

研究者として活躍し続けるためには、常に自身の能力を高め、市場価値を向上させる必要があります。専門分野における知識や技術を深めるだけでなく、関連分野の知識も積極的に学ぶ姿勢が重要です。また、学会発表や論文執筆を通じて、自身の研究成果を積極的に発信し、業績を積み重ねることも大切です。さらに、転職市場の動向を常に把握し、企業が求める人材像を理解することも必要です。自身のスキルや経験を効果的に伝えられるように、履歴書や職務経歴書を丁寧に作成し、面接対策も入念に行うことで、希望の仕事に就く可能性を高めることができます。

| 企業の研究開発投資 | 活発化 |

|---|---|

| 企業の研究者採用 | 積極化(特にAI、生命科学、材料科学) |

| 採用対象 | 経験豊富なベテラン、新しい発想を持つ若手 |

| 待遇 | 高給与、充実した研究環境 |

| 大学・公的研究機関の状況 | 研究費削減、ポスト不足、安定した研究職確保の困難さ |

| 研究者の転職 | 大学・公的研究機関から企業へ増加 |

| 研究者としてのキャリア継続 | 能力向上、市場価値向上、専門知識・技術深化、関連分野学習、学会発表、論文執筆、業績積み重ね、転職市場動向把握、企業ニーズ理解、履歴書・職務経歴書作成、面接対策 |

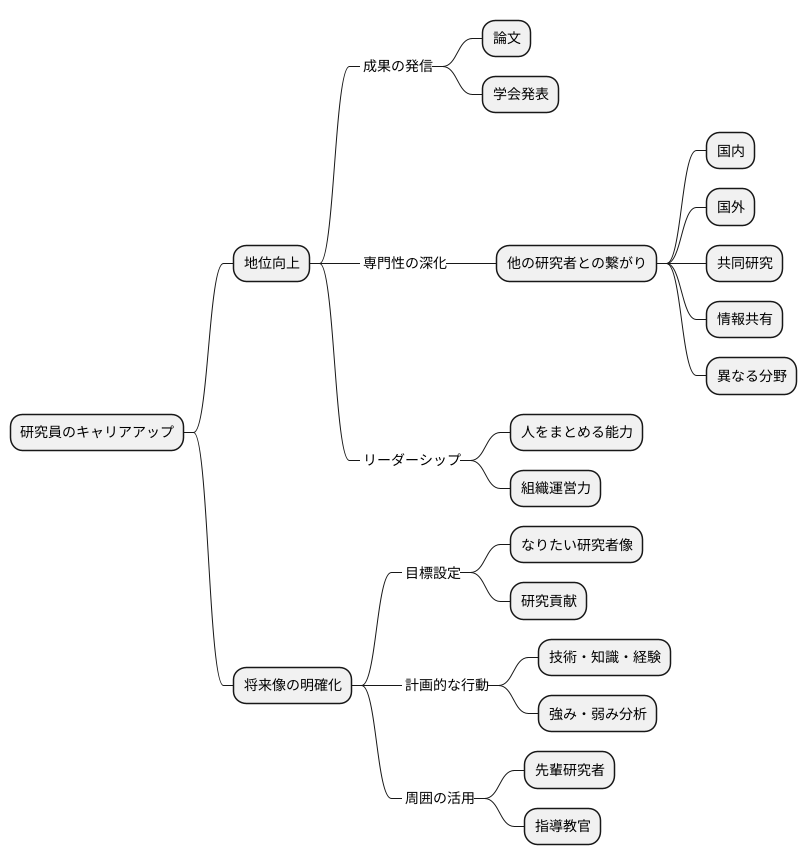

キャリアアップのための戦略

研究員の皆様、地位向上を目指す上で、計画に基づいた行動が鍵となります。研究で得た成果は論文や学会発表といった形で積極的に世に出し、自らの専門性を深めることが重要です。

研究成果の発信は、自身の業績を証明するだけでなく、他の研究者との繋がりを広げる機会にもなります。国内外の研究者と知り合い、共同で研究を進めたり、互いに知識や情報を共有することは、自身の視野を広げ、新たな発見に繋がる可能性を秘めています。異なる分野の研究に触れることで、今までとは違った発想や考え方が生まれ、研究に深みが増すこともあります。

専門性を高めるだけでなく、人をまとめる能力や組織運営の力も磨くことで、研究チームを率いる立場への道も開けます。チームをまとめ、研究の方向性を定め、成果を出すためには、これらの能力が欠かせません。

自身の目指す将来像を常に明確にしておくことも重要です。どのような研究者になりたいのか、どのような貢献をしたいのか、といった目標を定めることで、日々の行動に意味が生まれます。目標達成に必要な技術や知識、経験を計画的に積み重ね、キャリアアップを目指しましょう。自身の強みと弱みを分析し、何を学び、どのような経験を積むべきかを考えることで、着実に目標に近づくことができます。周りの先輩研究者や指導教官に相談し、助言を求めることも有効です。経験豊富な方からの助言は、キャリアアップのための貴重な指針となるでしょう。地道な努力を続け、目標に向かって着実に進んでいくことが、研究者としての成功へと繋がります。

将来の展望

私たちの社会は、科学技術の進歩によって大きく変化してきました。そして、この流れは今後もさらに加速していくと考えられます。だからこそ、新しい発見や発明を生み出す研究員の役割は、ますます重要になっていくでしょう。

社会には、解決すべき課題が山積みです。地球温暖化や資源の枯渇、食糧問題など、私たちの暮らしに関わる様々な問題を解決するためには、研究員によるたゆまぬ努力と新たな知見が必要です。また、未来の社会をより豊かで便利なものにするためにも、研究員の活躍は欠かせません。例えば、人工知能を活用した便利な道具や、生物の力を借りた環境に優しいエネルギー、病気の治療や予防に役立つ技術など、研究員の活動は未来の社会を形作る力となります。

特に、人工知能や生物工学、再生可能なエネルギーなどの分野は、近年急速に発展しており、今後ますます研究員の需要が高まると予想されます。これらの分野では、革新的な技術が次々と開発され、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。そのため、多くの企業や研究機関が優秀な研究員を求めており、研究員の活躍の場はますます広がっていくでしょう。

研究員は、社会の発展に貢献するという強い使命感を持って、日々研究に取り組む必要があります。常に新しいことに挑戦し、未知の領域を探求することで、未来の社会をより良いものへと導くことができます。また、研究活動には大きな責任が伴います。倫理観に基づいた研究を行い、社会全体にとって有益な成果を生み出すよう心がけることが大切です。未来の社会を担う研究員として、責任感と倫理観を持って研究活動に取り組んでいくことが重要です。

| 研究員の役割の重要性 | 研究分野と将来性 | 研究員の責任と倫理観 |

|---|---|---|

| 新しい発見や発明を生み出す 社会課題の解決に貢献 未来社会の創造 |

人工知能、生物工学、再生可能エネルギー 革新的な技術開発 研究員の需要増加、活躍の場の拡大 |

社会貢献への使命感 常に新しいことに挑戦、未知の領域を探求 倫理観に基づいた研究 社会全体にとって有益な成果 |