研究員のキャリアパス:探求から創造への道

転職の質問

『研究員』(科学の分野、医療の分野、宇宙の分野など人間や生命、地球全体に関わる数多くの研究すべきテーマを専門知識や技術を駆使し、研究により新しい知識を生み出して人々に伝える(論文を学会で発表する)ことが研究員の使命です。新しい発見が大きな社会貢献につながる、やりがいのある仕事です。活躍の場には大学や高専、国立研究所、企業の研究所・研究部門などがあります。)になるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

研究員になるには、ほとんどの場合、大学院に進学して博士号を取得する必要があります。専門的な知識や研究能力を高めることが重要です。

転職の質問

博士号を取得すれば、誰でも研究員になれるのですか?

転職研究家

博士号取得は必須条件ですが、それだけでは不十分です。研究実績や、その分野の専門性、そして熱意も重要になります。大学や研究機関、企業などに採用される必要があります。

研究員

- 研究員の主な仕事内容

- 科学の分野、医療の分野、宇宙の分野など人間や生命、地球全体に関わる数多くの研究すべきテーマを専門知識や技術を駆使し、研究により新しい知識を生み出して人々に伝える(論文を学会で発表する)ことが研究員の使命です。新しい発見が大きな社会貢献につながる、やりがいのある仕事です。活躍の場には大学や高専、国立研究所、企業の研究所・研究部門などがあります。

- 研究員になるには

- 公的研究機関や大学の研究員になるなら、博士号取得が最低条件なので、まずは大学卒業後、大学院に進み博士号を取得するのが研究員への第一歩です。公募制の博士研究員(ポスドク)や教員として採用されなければなりませんが、非常に競争率が高いので、大学院修了までにできるだけたくさんの知識を身に付けることやさまざまな勉強会や研究会などに積極的に参加することが大切です。なお、博士研究員(ポスドク)は1年~5年の任期があることが多く、期限が終われば雇用がストップし、次の職の確保に追われ続けることも少なくありません。自分の研究分野について将来性があるかどうか早めに見極めておくことも重要になるでしょう。

研究員の仕事内容

研究員とは、未知の事柄を調べ、新しい発見をする仕事です。その仕事内容は、所属する組織や研究分野によって様々です。大きく分けて自然科学、社会科学、人文科学の分野で活躍の場があります。

自然科学の研究員は、実験や観察を通して得られた数値や情報を集め、分析し、仮説が正しいかを検証します。例えば、物理学の研究員であれば、宇宙の成り立ちを解明するために、宇宙から届く微弱な電波を巨大な望遠鏡で観測し、そのデータを分析することで新しい理論を構築しようとします。化学の研究員であれば、新しい材料を開発するために、様々な物質を混ぜ合わせ、その反応を分析します。生物学の研究員であれば、生命の謎を解き明かすために、細胞の働きを顕微鏡で観察したり、遺伝子の構造を解析したりします。

社会科学の研究員は、文献調査や聞き取り調査、統計分析などを用いて、社会で起きている現象を解明します。例えば、経済学の研究員であれば、景気の変動要因を分析し、将来の経済動向を予測します。社会学の研究員であれば、人々の行動や社会構造の変化を調査し、社会問題の解決策を探ります。政治学の研究員であれば、政治制度や政策の有効性を分析し、より良い社会の実現を目指します。

人文科学の研究員は、歴史資料や文学作品などを分析し、文化や思想がどのように変化してきたのかを明らかにします。例えば、歴史学の研究員であれば、古文書や遺跡などを調査し、過去の出来事を解き明かします。文学の研究員であれば、小説や詩などを分析し、作者の意図や時代背景を明らかにします。哲学の研究員であれば、哲学者の著作を読み解き、人間の思考や存在について探究します。

どの分野の研究員にも共通して求められるのは、専門的な知識、探究心、物事を筋道立てて考える力、そして諦めない心です。研究活動の成果は、論文を書いたり、学会で発表したりすることで世の中に広められ、社会貢献へと繋がります。地道な作業の積み重ねと、ひらめきによる発見の喜びが両立する、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 研究分野 | 仕事内容 | 具体例 | 共通して求められる能力 |

|---|---|---|---|

| 自然科学 | 実験や観察を通して得られた数値や情報を集め、分析し、仮説が正しいかを検証 |

|

|

| 社会科学 | 文献調査や聞き取り調査、統計分析などを用いて、社会で起きている現象を解明 |

|

|

| 人文科学 | 歴史資料や文学作品などを分析し、文化や思想がどのように変化してきたのかを明らかにする |

|

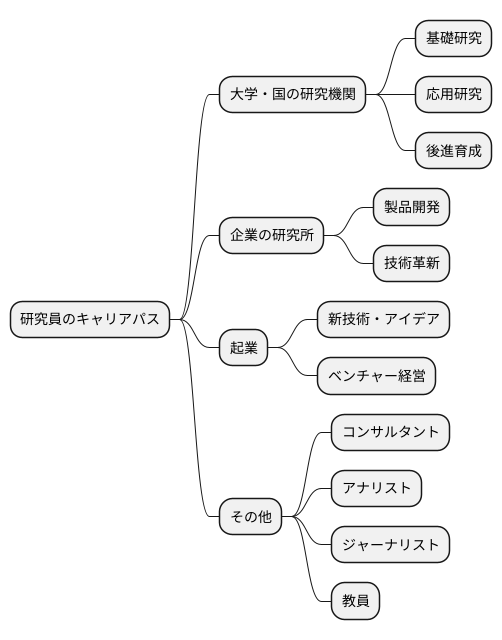

キャリアパスの種類

研究員の仕事内容は多岐に渡り、様々な経験を積むことができます。 それゆえ、将来の働き方も多様な選択肢が存在します。大きく分けて、大学や国の研究機関に残る道と、それ以外の道に分けられます。

大学や国の研究機関では、腰を据えてじっくりと研究に取り組むことができます。基礎研究に打ち込み、学問の深淵を探求する人もいれば、応用研究を通して社会貢献を目指す人もいます。地道な努力を重ね、論文を発表し、学会で認められる喜びは、研究者にとって大きなやりがいとなるでしょう。 将来的には、研究室を率いる指導者として、後進の育成に携わることも可能です。

一方、企業の研究所に就職する道もあります。企業では、製品開発や技術革新といった、より実用的な研究に携わることが期待されます。市場のニーズを捉え、画期的な製品を生み出すことで、社会に大きな影響を与えることができます。 企業での研究は、大学での研究とは異なるスピード感と刺激があり、やりがいを感じられるでしょう。

近年では、自ら研究成果を基に起業する研究員も増えてきました。新しい技術やアイデアを形にし、社会に貢献したいという情熱を持つ人が、この道を選びます。ベンチャー企業の経営は、困難も伴いますが、大きな成功を収める可能性も秘めています。

その他にも、研究で培った専門知識や分析能力を活かして、様々な分野で活躍する道があります。例えば、コンサルタントとして企業の経営戦略を支援したり、アナリストとして市場動向を分析したり、ジャーナリストとして科学技術に関する情報を発信したり、教員として次世代を担う人材を育成したりと、活躍の場は多岐に渡ります。研究員としての経験は、どのような道を選んだとしても、必ず役に立つ貴重な財産となるでしょう。

このように、研究員のキャリアパスは多様であり、自分の興味や適性、そして人生設計に合わせて、様々な道を選ぶことができます。 重要なのは、常に学び続け、経験を積み重ね、自分の可能性を広げていくことです。そうすれば、きっと自分らしいキャリアパスを切り開くことができるでしょう。

必要なスキルと能力

研究員として成功を収めるためには、専門分野における深い知識だけでなく、多様なスキルと能力が求められます。研究活動の土台となるのは、物事を筋道立てて考える力、問題を見つけて解決する力、情報を丁寧に分析する力、そして必要な情報を集める力です。これらの能力は、研究の設計から結果の解釈まで、あらゆる段階で必要不可欠です。

実験や調査を行う際には、綿密な計画を立て、それを確実に実行する力、そして細かな変化も見逃さない鋭い観察力が重要になります。綿密な計画は、研究の効率性を高め、無駄を省くだけでなく、予期せぬ事態が発生した場合の対応策を検討する上でも重要です。実行力は、計画を着実に実行に移し、研究をスムーズに進めるために必要です。観察力は、実験や調査を通して得られたデータの中から、重要な情報を見つけるために必要です。

研究の成果は、論文や学会発表を通して広く共有されます。そのため、分かりやすく正確な文章を書く力、そして聴衆を惹きつけるプレゼンテーション能力も必要です。研究成果を効果的に伝えることは、研究者としての評価を高めるだけでなく、他の研究者との交流を深め、新たな共同研究の機会を生むことにも繋がります。

現代の研究は、多くの場合、チームで行われます。円滑な意思疎通を図る力や、仲間と協力して仕事を進める力は、チームワークを高め、より良い成果を生み出すために不可欠です。また、異なる専門分野の研究者と協力する機会も増えているため、多様な考え方を受け入れ、共に働く力も重要です。

近年、国際的な共同研究の機会が増加しています。そのため、他の国の言葉を読み書きし、話す力はますます重要性を増しています。共同研究者と円滑にコミュニケーションを取るだけでなく、最新の研究動向を把握するためにも、語学力は必要不可欠です。

研究の世界は常に進歩しています。研究員は、常に新しい知識や技術を学び続ける意欲と能力を持つ必要があります。日々の研鑽を怠らず、自ら進んで学ぶ姿勢は、研究者としての成長に欠かせない要素と言えるでしょう。

| カテゴリ | 必要なスキルと能力 |

|---|---|

| 研究活動の基礎 |

|

| 実験・調査能力 |

|

| コミュニケーション能力 |

|

| チームワーク力 |

|

| 国際性 |

|

| 学習意欲 |

|

転職市場の現状

研究者の仕事を変える場、いわゆる転職市場は、分野によって状況が大きく変わります。情報技術や生命科学といった成長分野では、研究者の需要が高く、仕事を変える機会も増えてきています。これらの分野は、技術革新が速く、常に新しい知識や技術を持った人材が求められています。そのため、企業は積極的に経験豊富な研究者を採用しようと動いており、好条件で転職できる可能性も高くなっています。

一方で、成長分野以外の分野では、競争が激しくなっており、仕事を変えるのは簡単ではありません。特に、成熟した分野では、求人数自体が少なく、多くの応募者が限られた職に集まるため、選考も厳しくなります。このような状況では、単に専門知識を持っているだけでなく、豊富な経験や実績、そして企業の求める能力を的確に伝える力が必要になります。

博士号を持っている人は、高い専門性を持っているため、有利な立場に立つことができます。しかし、最近は実務経験も重視される傾向にあります。企業の研究所では、すぐに仕事で成果を出せる人材が求められているため、研究開発の経験を持っている人が有利です。企業は、研究成果を製品化したり、新しいサービスに繋げたりすることに期待しているため、実務でどのように貢献できるかを具体的に示すことが重要です。

大学や国の研究機関に仕事を変える場合、競争率が高く、非常に狭き門となっています。これらの機関は、高いレベルの研究能力と実績を求めており、多くの優秀な研究者が応募してきます。そのため、自分の専門性や経験を明確に伝え、その機関の求める人材像に合致していることを示す必要があります。また、研究計画や将来の展望を具体的に示すことも重要です。

転職を成功させるためには、自分の持っている専門性や経験を整理し、それを効果的に伝えることが重要です。さらに、仕事を変えたい先のニーズをしっかりと理解し、自分がどのように貢献できるかを具体的に示すことで、採用担当者に強い印象を残すことができます。

| 分野 | 市場状況 | 必要な能力・経験 |

|---|---|---|

| 情報技術、生命科学等の成長分野 | 需要が高く、転職機会が増加 | 新しい知識・技術 |

| 成長分野以外 | 競争が激しく、転職は容易ではない | 専門知識に加え、豊富な経験、実績、企業の求める能力を伝える力 |

| 博士号取得者 | 高い専門性を持つため有利 | 実務経験も重視される傾向 |

| 企業の研究所 | 即戦力となる人材を求める | 研究開発経験、成果を製品化やサービス化につなげる能力、貢献を具体的に示す能力 |

| 大学、国の研究機関 | 競争率が高く狭き門 | 高い研究能力と実績、専門性や経験を明確に伝え、機関の求める人材像に合致していることを示す能力、研究計画や将来の展望を具体的に示す能力 |

| 転職全般 | – | 専門性や経験を整理し効果的に伝える能力、転職先のニーズを理解し貢献を具体的に示す能力 |

転職活動のポイント

研究職からの転職活動は、これまでの研究経験を効果的に伝える準備が成功の鍵です。まず、自分の研究成果や専門性を整理するところから始めましょう。具体的には、発表した論文や学会での発表内容、取得した特許などをリストアップし、それぞれの内容を簡潔にまとめることが大切です。

これらの実績は、単に列挙するだけでなく、どのような成果を上げたのか、その成果が社会にどう役立つのかを分かりやすく説明できるように準備しておくことが重要です。専門用語は避け、誰にでも理解できる言葉で説明することで、面接官の印象も良くなります。

また、転職を希望する業界や企業の研究動向、求める人物像を事前に調べておくことも大切です。自分の専門性と企業のニーズが合致する点を見つけ、それを面接で効果的にアピールすることで、転職の可能性を高めることができます。

最新の求人情報は、転職を支援する会社や、研究者向けの転職情報サイトなどを活用して入手しましょう。これらのサービスを利用することで、自分の条件に合った求人を見つけやすくなるだけでなく、転職活動に関するアドバイスを受けることもできます。

面接では、研究に対する熱意を伝えるとともに、これまでの研究経験で培ってきた分析力や問題解決能力といったスキルを具体的に説明できるように準備しておきましょう。将来のキャリアプランを明確に示すことも重要です。企業の理念や社風と自分の価値観が合っているかどうかも確認しておきましょう。企業のホームページなどで情報を集めたり、社員に話を聞いたりするなど、積極的に情報収集を行いましょう。丁寧な準備と熱意あふれる姿勢で、転職活動を成功させましょう。

| 準備項目 | 内容 |

|---|---|

| 研究成果・専門性の整理 | 論文、学会発表、特許などをリストアップし、内容を簡潔にまとめる。成果と社会貢献を分かりやすく説明する。 |

| 業界・企業研究 | 希望する業界・企業の研究動向や求める人物像を調べる。自分の専門性と企業ニーズの合致点を見つける。 |

| 求人情報の入手 | 転職支援会社や研究者向け転職情報サイトを活用する。 |

| 面接対策 | 研究への熱意、分析力・問題解決能力などのスキル、将来のキャリアプランを説明できるように準備する。企業理念・社風との適合性も確認する。 |