僧侶:修行の道と多様なキャリア

転職の質問

『僧侶』(一般的には出家し、仏門を極め、檀家や人々の相談を聞いたり、説法、冠婚葬祭を執り行う人。仏教以外ではイスラム教における宗教指導者を僧と呼ぶこともあるが適当ではない。また、僧侶という名称はタイやチベットでも使われている。修行期間は各宗派によって様々であり、一日でも早く僧侶になったものが序列の上位になるが基本的には一列同等であり、教団になると能力等による総合評価になる。女性は尼、もしくは尼僧と呼ばれる。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

僧侶になるには、まず仏教のどの宗派に属したいかを決める必要がありますね。宗派によって修行の内容や期間、僧侶になるための手続きが違います。

転職の質問

宗派によって違うんですね。じゃあ、宗派はどうやって決めればいいんですか?

転職研究家

それぞれ教えや修行の方法などが異なるので、色々な宗派について調べてみるのが良いでしょう。お寺に直接足を運んで話を聞いてみるのもおすすめです。インターネットで各宗派の情報も調べられますよ。

僧侶

- 僧侶の主な仕事内容

- 一般的には出家し、仏門を極め、檀家や人々の相談を聞いたり、説法、冠婚葬祭を執り行う人。仏教以外ではイスラム教における宗教指導者を僧と呼ぶこともあるが適当ではない。また、僧侶という名称はタイやチベットでも使われている。修行期間は各宗派によって様々であり、一日でも早く僧侶になったものが序列の上位になるが基本的には一列同等であり、教団になると能力等による総合評価になる。女性は尼、もしくは尼僧と呼ばれる。 僧侶を目指す学校を探す

- 僧侶になるには

- 各宗派による修行認定を受けないといけません。また、教団に入り序列を上げる為には総合的な能力を身に着けなくてはいけません。

僧侶になるには

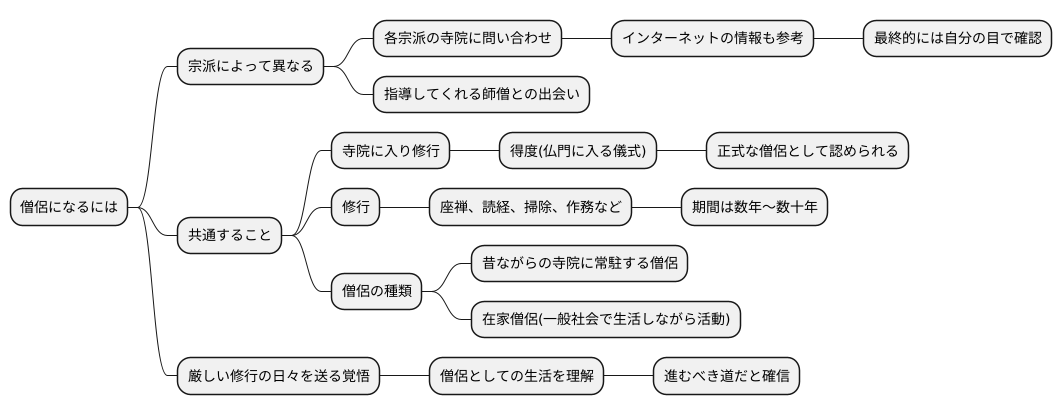

仏教の道を歩み、僧侶となるには、様々な行程が必要です。その道のりは、どの宗派に属するかによって異なってきますが、共通しているのは、寺院に入り、仏の教えを学ぶ修行を積む必要があるということです。

多くの場合、僧侶となるには「得度」と呼ばれる儀式を受けます。これは、仏門に入ることを誓い、僧侶としての戒律を授かる大切な儀式です。得度を受けた者は、正式な僧侶として認められます。

寺院での生活は、朝早くから夜遅くまで続く厳しい修行の日々です。静かに座り心を落ち着ける座禅、お経を読み上げる読経、掃除や作務など、様々な修行を通して心を磨き、仏の教えを深く理解していくのです。修行期間は、宗派や個々の事情によって様々で、数年から数十年かかる場合もあります。

昔ながらの寺院に常駐する僧侶だけでなく、現代では「在家僧侶」という選択肢もあります。在家僧侶は、一般社会での生活を続けながら、僧侶としての活動を行います。

僧侶になるための具体的な方法や条件は、それぞれの宗派によって大きく異なります。興味のある宗派の寺院に直接問い合わせるのが一番確実な方法です。もちろん、インターネットで情報を集めることもできますが、最終的には自分の目で見て、確かめることが大切です。特に、指導してくれる師僧となる僧侶との出会いは、僧侶としての道を歩む上で非常に重要です。

僧侶になるということは、厳しい修行の日々を送る覚悟が必要です。僧侶としての生活をよく理解し、その上で進むべき道だと確信してから、決断することが大切です。

僧侶の仕事

僧侶というと、お葬式や法事でお経を唱える姿を思い浮かべる方が多いでしょう。確かに、法要や葬儀、法事などの宗教儀式を執り行うことは僧侶の中心的な仕事です。故人の霊を弔い、遺族の心を癒やす大切な役割を担っています。また、檀家さんの家庭の悩みや人生相談に乗ることも、僧侶の重要な仕事です。仏教の教えに基づいた助言や guidance を行い、人々の心の支えとなることが求められます。

僧侶は、地域社会との関わりも大切にしています。地域のお祭りや行事への参加、地域住民との交流を通して、地域社会の活性化に貢献しています。また、寺院は地域住民の心の拠り所となる場所です。寺院を維持管理していくことも僧侶の大切な仕事です。日々の掃除や庭の手入れ、建物の修繕など、寺院を清潔に保ち、訪れる人が安らぎを感じられる空間を作るために様々な作業を行います。

近年では、社会貢献活動に取り組む僧侶も増えています。社会福祉活動への参加、国際協力、環境保護など、仏教の教えに基づき、人々のために尽くすことも僧侶の大切な役割です。貧困や飢餓に苦しむ人々への支援、災害時の救援活動、環境問題への取り組みなど、活動内容は多岐に渡ります。

このように僧侶の仕事は多岐にわたり、常に学び続ける姿勢が求められます。仏教の研究はもちろんのこと、時代に合わせて変化する社会のニーズにも対応していく必要があります。情報化社会の進展、国際化の進展、高齢化社会の進展など、現代社会は常に変化しています。僧侶は、これらの変化に対応し、人々の心の支えとなるために、常に学び続けなければなりません。

| 僧侶の仕事 | 詳細 |

|---|---|

| 宗教儀式 | 法要、葬儀、法事などを執り行い、故人の霊を弔い、遺族の心を癒やす。 |

| 相談 | 檀家さんの家庭の悩みや人生相談に乗り、仏教の教えに基づいた助言やguidanceを行う。 |

| 地域貢献 | 地域のお祭りや行事への参加、地域住民との交流を通して、地域社会の活性化に貢献。寺院を維持管理し、訪れる人が安らぎを感じられる空間を作る。 |

| 社会貢献 | 社会福祉活動への参加、国際協力、環境保護など、仏教の教えに基づき、人々のために尽くす。 |

| 学習 | 仏教の研究はもちろんのこと、時代に合わせて変化する社会のニーズにも対応し、常に学び続ける。 |

僧侶のキャリアパス

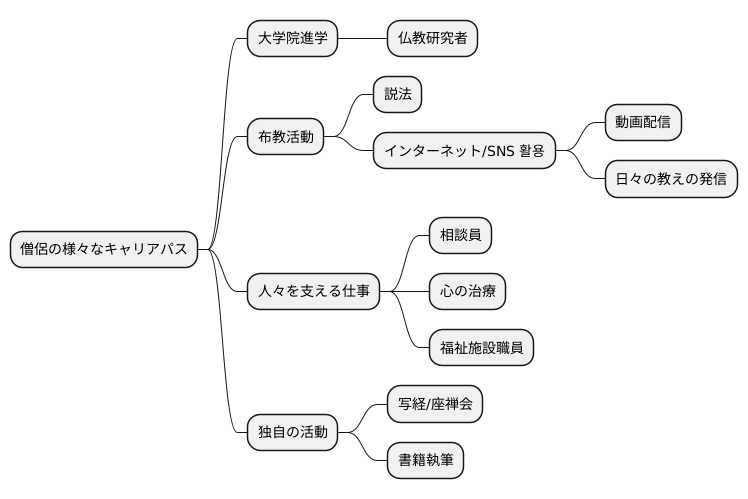

僧侶としての歩みは、古くから続くお寺の跡継ぎを目指す以外にも、実に様々な可能性に満ち溢れています。修行を終えた後、さらに学びを深めたいと願う人は、大学院へ進んで仏教の研究者を目指すことができます。学問の世界で仏教の教えを深く探求し、新たな知見を世に広める役割を担うのです。また、人々に仏様の教えを伝える布教活動に専念する道もあります。多くの人々が集まる場で説法を行うだけでなく、近年ではインターネットや交流サイトを活用した新しい形の布教活動も盛んに行われています。動画配信による説法や、交流サイトを通じた日々の教えの発信など、現代社会に合わせた様々な方法で仏教を広めていくことができます。

さらに、僧侶としての経験を活かして、人々の心に寄り添い、支える仕事に就く道もあります。例えば、相談員や心の治療を行う人、福祉施設で働く職員など、様々な分野で活躍することができます。僧侶として培ってきた傾聴の力や、慈悲の心は、人々を支え、心の安らぎを与える上で大きな力となるでしょう。また、仏教の教えを活かした独自の活動を始める人もいます。写経や座禅の会を開いたり、仏教に関する書籍を執筆したりと、それぞれの得意分野を活かして、仏教を広める活動を行うことができます。このように、僧侶としての歩みは決して一つではなく、自分自身の興味や関心、そして持ち味を活かして、様々な道を切り開いていくことができるのです。人生における様々な経験を通して得た知識や wisdom は、僧侶としての活動に深みと彩りを与えてくれるでしょう。

転職という選択肢

転職は人生における大きな転換点であり、僧侶という立場から他の仕事に移ることも、もちろん一つの選択肢です。僧侶としての経験は、一見特殊な世界のものと思われがちですが、実は様々な場面で活かすことができる貴重な財産です。

日々の修行や人々との交流を通して培われたコミュニケーション能力は、新しい職場で円滑な人間関係を築く上で大きな力となります。人々の悩みに耳を傾け、共に解決策を探ってきた経験は、傾聴力や問題解決能力として活かされるでしょう。これらは、どのような仕事においても必要とされる重要な能力です。また、厳しい修行に耐え抜いてきた精神的な強さや忍耐力は、転職活動における困難を乗り越えるための大きな支えとなります。

転職活動を始めるにあたっては、まず自分自身を見つめ直し、これまでの経験を振り返ることが大切です。僧侶として培ってきた能力や強みを洗い出し、それらがどのような仕事で活かせるのかをじっくり考えてみましょう。例えば、説法で培った説明力は、教育や研修といった分野で役立つかもしれません。また、寺院の運営管理に携わってきた経験は、組織運営や事務といった仕事に活かせる可能性があります。

転職活動は、自分自身を深く理解する貴重な機会となります。自分は何が得意で、何がしたいのか、どのような仕事で社会に貢献したいのかを改めて考えることで、将来の方向が見えてくるはずです。転職支援を行う相談窓口や専門家を活用することも有効な手段です。彼らは豊富な知識と経験に基づいて、あなたの強みを活かせる仕事探しや、応募書類の作成、面接対策などをサポートしてくれます。

転職は、新たな挑戦を通して自分自身を成長させ、より豊かな人生を送るための第一歩です。これまでの経験を活かし、新たな世界で活躍するという未来を切り開くためにも、前向きな気持ちで転職活動に取り組んでいきましょう。

| 経験 | 活かせる能力 | 具体的な仕事例 |

|---|---|---|

| 日々の修行や人々との交流 | コミュニケーション能力、傾聴力、問題解決能力 | 様々な仕事 |

| 厳しい修行 | 精神的な強さ、忍耐力 | 転職活動における困難の克服 |

| 説法 | 説明力 | 教育、研修 |

| 寺院の運営管理 | 組織運営能力、事務能力 | 組織運営、事務 |

必要な心構え

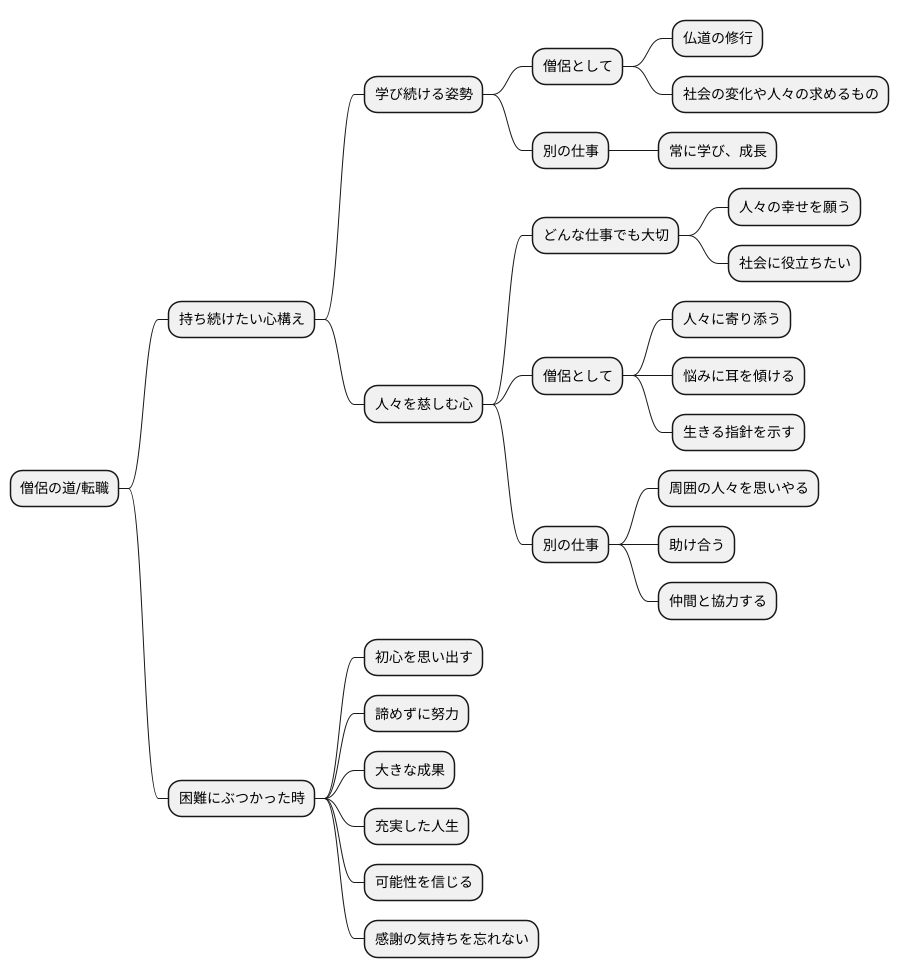

僧侶の道を選ぶ、あるいは僧侶から別の仕事に移ることを考える時、変わらず持ち続けたい大切な心構えがあります。それは、学び続ける姿勢と人々を慈しむ心です。

まず、学び続ける姿勢についてです。僧侶として仏道の修行に励むことはもちろん大切ですが、仏教の教えだけにとらわれず、社会の変化や人々の求めるものにも目を向ける必要があります。人々の暮らしは常に変わり続けています。社会で何が求められているのか、人々がどんなことで困っているのかを理解することで、より深く人々に寄り添うことができます。僧侶として働く場合でも、別の仕事に就く場合でも、常に学び、成長していくことが大切です。

次に、人々を慈しむ心についてです。これは、どんな仕事をする上でも欠かすことのできない大切な心構えです。人々の幸せを願い、社会に役立ちたいという思いを強く持つことで、仕事にやりがいを感じ、困難に立ち向かう勇気を得ることができます。僧侶であれば、人々の心に寄り添い、悩みに耳を傾け、生きる指針を示すことが求められます。別の仕事に就く場合でも、周りの人々を思いやり、助け合い、共に働く仲間と協力していくことが大切です。

仕事をする中で、思い通りにいかないことや、辛いこと、苦しいことに出会うこともあるでしょう。そんな時こそ、僧侶を目指した頃の初心を思い出し、諦めずに努力を続けることが大切です。地道に努力を重ねることで、やがて大きな成果に繋がり、充実した人生を送るための鍵となるでしょう。自分自身の可能性を信じ、周りの人々に感謝の気持ちを忘れずに、一歩一歩進んでいきましょう。