消費生活アドバイザー:暮らしを支える専門家への道

転職の質問

『消費生活アドバイザー』になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

いい質問だね。消費生活アドバイザーになるには、一般社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会が実施する『消費生活アドバイザー試験』に合格することが一般的です。

転職の質問

試験に合格すれば、すぐにアドバイザーとして働けるのですか?

転職研究家

試験合格は、アドバイザーとして働くための第一歩だね。企業によっては、さらに研修を受けたり、実務経験を積むことを求める場合もあるよ。

消費生活アドバイザー

- 消費生活アドバイザーの主な仕事内容

- 消費生活アドバイザーは、企業内において消費者相談の受付およびその処理を行うことを中心に、製品開発に対する助言、消費者向け資料の作成・チェックなど幅広い分野で活躍しています。

- 消費生活アドバイザーになるには

- 経済産業省認定の消費生活アドバイザーの資格を取得する必要があります。資格取得のための試験は誰でも受けられますが、消費生活アドバイザーの称号が付与されるためには、2次までの試験に合格することに加え、消費者関連部門での実務経験1年以上か、(財)日本産業協会の実施する実務研修の修了が必要です。なお、試験合格と実務経験は、どちらが先でも構いません。生活科学や家政学、マーケティング関連などが学べる学校で勉強すると良いでしょう。

消費生活アドバイザーの役割

消費生活相談員は、私たちの暮らしを支える大切な仕事です。日々、商品やサービスを購入する中で、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。例えば、買った商品が壊れていた、契約内容がよく分からなかった、強引な売り込みを受けて断れなかったなど、様々な問題が起こり得ます。このような消費生活上の困りごとを抱えた人たちの相談に乗り、解決へと導くのが消費生活相談員の役割です。

相談者の話を丁寧に聞き、問題の核心を掴むことが重要です。困っている人たちは、不安な気持ちを抱えていることが多いため、まずは安心して話せる雰囲気を作ることが大切です。そして、問題を解決するために、関係機関への連絡や交渉、和解の仲介などを行います。時には、消費者の権利を守るために、事業者と交渉することもあります。また、法律や制度に基づいた助言を行い、公正な解決を目指します。消費生活相談員は、消費者の味方として寄り添い、最善の解決策を探ります。

さらに、消費者トラブルを未然に防ぐための活動も行います。地域住民向けのセミナーや講座を開催し、消費生活に関する知識や情報を提供することで、トラブルに巻き込まれないように注意喚起します。また、学校などに出向いて、子どもたちに向けて消費者教育を行うこともあります。

消費生活相談員は、幅広い知識と高いコミュニケーション能力が求められます。消費生活に関する法律や制度はもちろんのこと、商品やサービスに関する知識も必要です。また、相談者一人ひとりの状況を理解し、適切な対応をするためには、共感力と思いやりが重要です。消費者の権利を守り、より良い消費生活を送れるようにサポートする、地域社会に貢献するやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 役割 | 業務内容 | 必要なスキル |

|---|---|---|

| 消費者の相談に乗り、問題解決を支援 |

|

|

資格取得への道

お客様の暮らしを支える消費生活相談員。その資格取得には、国家資格である消費生活相談員試験の合格が必要です。この試験は年に一度行われ、合格への道は決して楽ではありません。消費生活に関する基本的な知識に加え、消費者トラブルへの対処法や関連法規など、幅広い分野からの出題が予想されます。

試験に向けての準備としては、専門の講座を受講する方法、書店で販売されている参考書や過去の試験問題を活用して学ぶ方法などがあります。もちろん、自分の力で学ぶことも可能ですが、より体系的に知識を深めたい方には、講座の受講をおすすめします。経験豊かな講師陣による実践的な指導は、効率的な学習につながるだけでなく、試験対策においても大きな力となります。講座では、過去の試験問題を解く練習を通して、自分の苦手な部分や理解が不十分な箇所を把握し、試験本番に向けて効果的な対策を立てることができます。

また、試験対策だけでなく、日頃から消費者問題に関心を持ち、情報収集を行うことも大切です。ニュース番組や新聞記事などで、最新の消費者トラブルや関連法規の改正などについて常にアンテナを張っておくことで、試験対策に役立つだけでなく、消費者相談員としての能力向上にもつながります。

消費生活相談員は、消費者の権利と利益を守るための大切な役割を担っています。試験合格は容易ではありませんが、地道な努力と適切な学習方法によって、必ず道は開けます。消費者の力になりたい、社会貢献をしたいという強い思いを持ち、試験に挑戦しましょう。資格取得後は、消費生活センターや地方自治体などで活躍の場が広がっています。消費者の暮らしを支え、より良い社会の実現に貢献する、やりがいのある仕事です。

| 職業 | 消費生活相談員 |

|---|---|

| 資格取得方法 | 国家資格である消費生活相談員試験に合格 |

| 試験対策 | 専門講座の受講、参考書や過去問の活用、日頃からの情報収集 |

| 講座のメリット | 体系的な知識習得、実践的な指導、試験対策の効率化 |

| 日頃の情報収集 | 消費者問題への関心、ニュースや新聞記事のチェック |

| 仕事内容 | 消費者の権利と利益を守る、消費者トラブルへの対応 |

| 活躍の場 | 消費生活センター、地方自治体など |

活躍の場

消費生活相談員は、人々の暮らしを守る大切な仕事です。活躍の場は、地方自治体が運営する消費生活センターをはじめ、消費者団体、企業の相談窓口など、実にさまざまです。

まず、消費生活センターでは、日々の暮らしで困っている人たちの相談に乗ることが主な仕事です。電話や面接を通して、製品の欠陥や悪質な販売方法といったトラブルの解決を支援したり、消費者教育のセミナーや講演会を開催して、地域の人々に正しい知識を広める活動も行います。

消費者団体では、消費者問題の調査や研究に取り組み、国や地方自治体に対して、消費者の権利を守るための政策を提案します。また、消費者向けの出版物やウェブサイトを通じて、役立つ情報を発信するのも大切な役割です。

企業においては、お客様相談室などで消費者の声に耳を傾け、寄せられた意見や要望を商品やサービスの開発に生かすことで、より良い製品作りに貢献します。また、企業内での消費者教育の推進役として、社員研修などを担当することもあります。

近年、インターネットを通して商品を買う人が増えるとともに、ネット上の買い物に関するトラブルも増加しています。このような状況の中で、消費生活相談員の専門知識や経験はますます重要になっています。消費生活相談員は、それぞれの職場で専門性を生かし、消費者の権利を守り、より良い暮らしの実現のために日々尽力しています。

| 職場 | 主な仕事内容 |

|---|---|

| 消費生活センター | ・消費者の相談対応(製品の欠陥、悪質な販売方法など) ・消費者教育セミナー・講演会の開催 |

| 消費者団体 | ・消費者問題の調査・研究 ・消費者保護政策の提案 ・消費者向け情報の発信(出版物、ウェブサイトなど) |

| 企業 | ・顧客の声対応(お客様相談室など) ・商品・サービス開発への意見反映 ・社内消費者教育の推進 |

キャリアアップ

暮らしの相談員として働きながら、経験を積むことで、上位の資格取得を目指せます。暮らしの相談員の上には、暮らしの専門相談員といった資格があります。これらの資格は、より深い知識と豊富な経験が必要とされ、人々の暮らしに関わる問題解決において、重要な役割を担います。

相談員としての経験を活かして、指導する立場になるという道もあります。暮らしの相談センターで、運営や人材育成に携わることで、これまでの知識や経験を後進に伝えることができます。また、大学や専門学校で先生として、暮らしに関する授業を行うことも可能です。消費者の権利や責任、商品やサービスの選び方、契約の注意点など、暮らしに役立つ知識を若い世代に教えることで、社会貢献にも繋がります。

暮らしの相談員としての経験は、暮らしに関わる問題だけでなく、様々な場面で役立てることができます。相談者と向き合い、じっくり話を聞き、問題の核心を見つける力は、どんな仕事でも求められる力です。関係者と協力して解決策を見つけ、実行する力もまた、様々な場面で必要とされます。これらの経験を通して培った人と話す力や問題を解決する力は、仕事の幅を広げ、より高い地位を目指す上で大きな力となります。

暮らしの相談員は、人々の暮らしを支える大切な仕事です。向上心を持って仕事に取り組むことで、自分自身の成長にも繋がり、やりがいを感じられるでしょう。資格取得や管理職への昇進、教育への参画など、様々なキャリアアップの道が開かれています。暮らしの相談員として培った経験を活かし、さらに上の目標を目指して進んでいきましょう。

| キャリアパス | 詳細 |

|---|---|

| 資格取得 | 暮らしの相談員としての経験を積み、上位資格である「暮らしの専門相談員」を目指す。より深い知識と豊富な経験が必要。 |

| 指導者 | 暮らしの相談センターで運営や人材育成に携わる。大学や専門学校で暮らしに関する授業を行う。 |

| 他の仕事への応用 | 相談者と向き合い、じっくり話を聞き、問題の核心を見つける力、関係者と協力して解決策を見つけ、実行する力は、どんな仕事でも求められる。仕事の幅を広げ、より高い地位を目指す上で大きな力となる。 |

転職のポイント

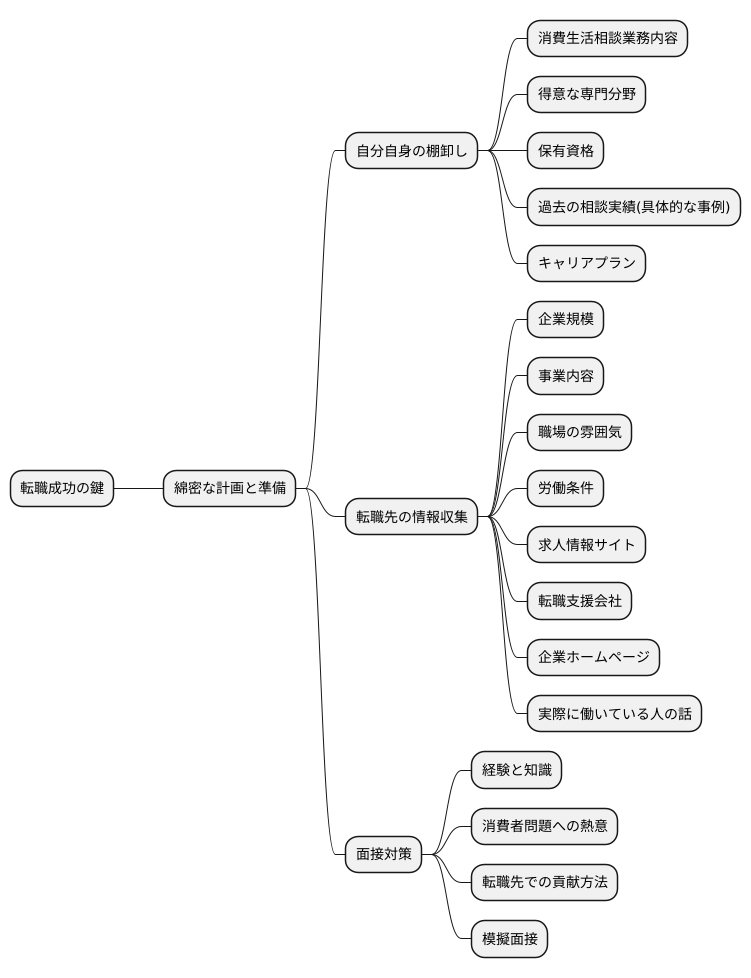

仕事を変えることは、人生における大きな転換期であり、綿密な計画と準備が成功の鍵を握ります。特に、消費生活相談員として培ってきた経験を活かして新たな活躍の場を求める際には、いくつかの大切なポイントを押さえる必要があります。

まず、自分自身の棚卸しを行いましょう。これまでに携わってきた相談業務の内容、得意とする専門分野、保有資格などをリストアップし、書類作成や面接に備えましょう。過去の相談実績を振り返り、どのような問題を解決してきたのか、具体的な事例を整理しておくと、自分の強みを効果的に伝えることができます。また、将来どのような仕事に就きたいのか、キャリアプランを明確にすることも重要です。

次に、転職先の情報収集を徹底的に行いましょう。企業の規模や事業内容、職場の雰囲気、労働条件などを詳しく調べ、自分に合った職場かどうかを見極めることが大切です。求人情報サイトや転職支援会社などを活用し、積極的に情報を集めましょう。企業のホームページや、実際に働いている人の話を聞くことも参考になります。

そして、面接対策も入念に行いましょう。面接では、消費生活相談員としての経験や知識、消費者問題に対する熱意を伝えることが重要です。これまでの経験を基に、転職先でどのように貢献できるのか、具体的な考えを説明することで、採用担当者に良い印象を与えることができます。模擬面接などを活用し、受け答えの練習をしておくと、本番で落ち着いて対応できるでしょう。

転職は、キャリアアップの絶好の機会であり、新たな挑戦でもあります。しっかりと準備を行い、自分に合った職場を見つけることで、より豊かなキャリアを築き、更なる成長へと繋げることができるでしょう。