税理士の仕事と将来展望:資格取得から独立開業まで

転職の質問

『税理士』(所得税などの税金は、納税者が自分で申告をして納める建前になっていますが、税法はかなり複雑で難しく、一般の人にはいくら税金を払ったらいいのか、節税の方法はないのかなど、わからないことが多いようです。このような時に、納税者の相談相手となり、税額の計算や申告書の作成などをするのが税理士の役目です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

税理士になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは『税理士試験』に合格する方法、もう一つは『税務署』で一定期間以上勤務する方法です。

転職の質問

税務署で働くことでも税理士になれるのですね!試験を受けるより簡単なのでしょうか?

転職研究家

いいえ、どちらも簡単ではありません。税務署での勤務経験で税理士資格を得るには、一定の要件を満たした上で、税理士試験の一部免除を受ける必要があります。どちらの道も、税法に関する深い知識と理解が必要です。

税理士

- 税理士の主な仕事内容

- 所得税などの税金は、納税者が自分で申告をして納める建前になっていますが、税法はかなり複雑で難しく、一般の人にはいくら税金を払ったらいいのか、節税の方法はないのかなど、わからないことが多いようです。このような時に、納税者の相談相手となり、税額の計算や申告書の作成などをするのが税理士の役目です。

- 税理士になるには

- 税理士になるには、国家試験に合格しなければなりません。国家試験に合格すると、税理士になる資格が与えられます。この他、弁護士、公認会計士、税理士試験を免除された者にも資格があります。税理士として開業するためには、日本税理士会連合会に登録し全国に14ある税理士会のうち、いずれかの税理士会に入会することが必要です。

税理士の業務内容

税理士の仕事内容は、企業や個人事業主の税金に関するあらゆる相談に乗り、申告書類の作成や税務調査への対応といった幅広い業務を担います。具体的には、法人税、所得税、相続税、消費税など、様々な税金の計算、申告、納付といった手続きを代理で行います。

まず、顧客の事業内容や財務状況を詳しく把握するため、ヒアリングを行います。顧客の話を丁寧に聞き取り、必要な情報を集めることで、正確な税務申告が可能となります。その上で、各種税法に基づき、税額を計算し、申告書類を作成します。税法は複雑で改正も多いので、常に最新の情報に精通し、正確な計算を行う必要があります。また、税務署への申告だけでなく、顧客への説明や相談対応も重要な業務です。税金に関する専門用語を分かりやすく説明し、顧客が安心して手続きを進められるようサポートします。

さらに、税務調査が入った際には、顧客に寄り添い、税務署との交渉や対応を代行します。税務調査は、企業や個人事業主にとって大きな負担となるため、税理士の的確な対応が求められます。また、税務に関する法律や制度は常に変化しています。税理士はこれらの変更点を常に把握し、顧客にとって最も有利な節税対策や税務計画を提案することで、顧客の事業の成長や財産の保全をサポートします。近年では、企業の経営相談や事業の引継ぎ、財産運用といった税金以外の分野でも活躍の場を広げている税理士も増えています。顧客との信頼関係を築き、それぞれのニーズに合わせた丁寧なサービスを提供することが、税理士には求められています。税理士の仕事は、単に税金の計算をするだけでなく、顧客の人生や事業を支える重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| ヒアリング | 顧客の事業内容や財務状況を把握するため、丁寧に話を聞き、必要な情報を集める。 |

| 税額計算・申告書類作成 | 各種税法に基づき、税額を計算し、申告書類を作成。税法の改正にも対応。 |

| 顧客への説明・相談対応 | 税金に関する専門用語を分かりやすく説明し、顧客が安心して手続きを進められるようサポート。 |

| 税務調査対応 | 顧客に寄り添い、税務署との交渉や対応を代行。 |

| 節税対策・税務計画提案 | 常に変化する税法に対応し、顧客にとって最も有利な節税対策や税務計画を提案。 |

| 経営相談・事業承継・財産運用 | 近年、税金以外の分野でも活躍の場を広げている税理士も増加。 |

資格取得への道

税理士の資格を得る道は、険しく長い道のりですが、やりがいのある仕事に就くための確かな一歩です。大きく分けて三つの道筋があります。一つ目は、税理士試験の全ての科目に合格する方法です。この試験は毎年一度行われ、会計学、税法、法人税法、所得税法など、高度な専門知識が問われます。合格するためには、計画的に学習を進め、日々こつこつと勉強を続けることが大切です。

二つ目の道は、特定の条件を満たすことで税理士試験の一部科目を免除される方法です。例えば、大学や専門学校で会計学や税法を深く学んだ方は、一部の科目の受験が免除される場合があります。

三つ目の道は、税務署で一定の実務経験を積む方法です。長期間に渡り税務の現場で経験を積み、所定の研修を修了することで、資格を得ることができます。

資格取得を目指す人の中には、大学や専門学校で学ぶ学生もいれば、仕事を持ちながら勉強する人もいます。それぞれの学び方は様々で、資格予備校に通う人、一人で勉強する人、近年では場所や時間を問わずに学べる通信教育を利用する人も増えています。自分に合った学習方法を見つけ、粘り強く続けることが、合格への鍵となります。税理士の資格を得ることで、専門家として社会に貢献できる、やりがいのある仕事に就くことができます。人々の暮らしや経済活動を支える、重要な役割を担うことができるのです。

| 方法 | 詳細 |

|---|---|

| 税理士試験合格 | 全科目に合格する必要がある。計画的な学習と継続的な努力が必要。 |

| 科目免除 | 特定の大学・専門学校で会計学や税法を深く学んだ場合、一部科目が免除される。 |

| 実務経験 | 税務署で一定の実務経験と所定の研修を修了することで資格取得が可能。 |

税理士のキャリアパス

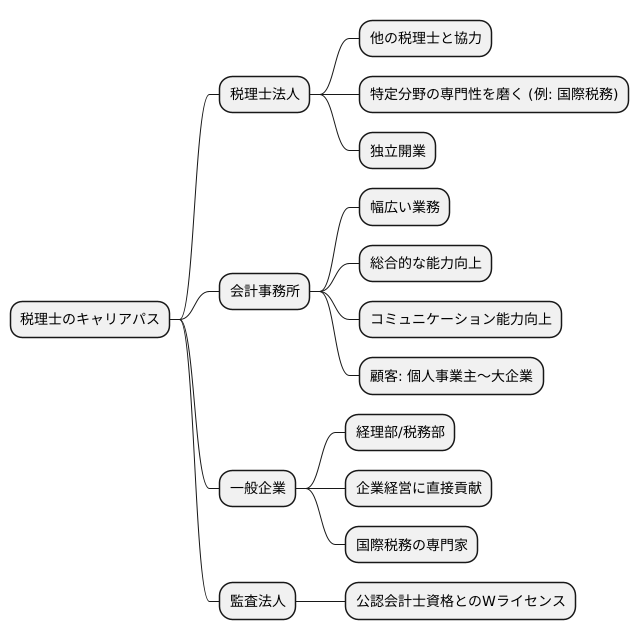

会計や税務の専門家である税理士は、資格取得後、様々な道を選ぶことができます。資格を生かせる場としてまず考えられるのは、税理士法人や会計事務所です。多くの人がこれらの場で経験を積み、将来的には独立開業を目指す人も珍しくありません。

税理士法人に勤める場合は、他の税理士と協力しながら、顧客の税金に関する業務を支援します。大規模な法人では、専門分野ごとに担当が分かれていることもあり、特定の分野に特化した知識や技術を磨くことができます。例えば、国際税務に強い関心があるならば、国際税務チームに所属することで、専門性を高めることが可能です。

会計事務所の場合は、税金に関する業務だけでなく、会計処理や経営に関する相談など、幅広い業務に携わることができます。顧客は、個人事業主から中小企業、大企業まで様々であり、それぞれの規模や業種に合わせた業務を経験することで、総合的な能力を高めることができます。また、顧客と直接やり取りする機会が多いため、コミュニケーション能力も磨かれます。

税理士資格を活かせる場は、税理士法人や会計事務所だけではありません。一般企業の経理部や税務部に就職する道もあります。企業内部で税務や会計の専門家として活躍することで、企業経営に直接貢献することができます。また、近年、企業活動の国際化に伴い、国際税務の専門家の需要が高まっています。海外取引を行う企業が増加しているため、国際税務に関する知識を持った人材は大変貴重です。

さらに、公認会計士の資格と合わせて取得することで、監査法人などで働くことも可能です。会計と税務の両方の専門知識を持つことで、活躍の場はさらに広がります。このように、税理士は資格取得後、様々なキャリアパスを描くことができる魅力的な職業です。

独立開業のメリットとデメリット

税理士として自分の力で事務所を始めることには、多くの魅力があります。何よりも、自分の考えで仕事を進められることが大きな利点です。お客様それぞれの要望に合わせて、親身になった対応や、自分が得意とする分野に集中した仕事ができます。例えば、相続税に強い事務所、会社の設立支援に特化した事務所など、自分の専門性を活かしたサービス提供が可能です。また、頑張り次第で収入が増える可能性も秘めており、自分のペースで自由に働けるという魅力もあります。

しかし、独立開業には良い面ばかりではありません。経営者としての手腕も必要となるため、様々な苦労も伴います。まず、お客様を見つけるための営業活動は欠かせません。人脈作りや宣伝活動など、地道な努力が必要になります。さらに、事務所を借りる費用や事務員を雇う費用、パソコンや事務用品などの経費も自分持ちとなります。これらの費用を賄うために、安定した収入を確保し続けなければなりません。また、景気の変動や競合他社の出現など、経営上のリスクにも常に備えておく必要があります。

税理士として仕事をする以上、税金に関する法律や制度の変化にも対応していく必要があります。常に最新の情報を学び続け、研鑽を積まなければ、お客様に適切なアドバイスをすることはできません。資格取得後も、セミナーに参加したり、専門書を読んだりするなど、継続的な学習が必要です。独立開業は、やりがいのある仕事であると同時に、大きな責任も伴う道です。独立開業を志す方は、メリットだけでなくデメリットも理解した上で、慎重に検討する必要があります。独立後も学び続け、努力を怠らない強い意志が求められます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

将来の展望

技術の進歩、特に計算機や情報通信の技術が進歩するにつれて、税理士の仕事内容も変わっていくと考えられます。これまで行っていた単純な計算やデータ入力といった作業は、機械によって自動的に行われるようになるでしょう。そのため、税理士には、より高度な専門知識と顧客に助言する能力が求められるようになります。

特に、事業を次の世代に引き継ぐことや、資産をどのように運用していくか、あるいは国をまたぐ税金の問題といった、複雑な案件に対応できる高い専門性を持った税理士の需要は、ますます高まるでしょう。また、会社が抱える経営課題を様々な角度から分析し、最適な解決策を提案できる助言能力も重要になります。顧客と信頼関係を築き、彼らのニーズを的確に捉え、一人ひとりに合わせた丁寧なサービスを提供できる税理士は、これからも高い価値を持ち続けるでしょう。

変化の激しい時代だからこそ、常に学び続け、専門性を高める努力が欠かせません。計算機や情報通信の技術を積極的に活用し、仕事の効率を高めながら、顧客にとって本当に価値のあるサービスを提供していくことが、税理士の未来を切り拓く鍵となるでしょう。

具体的には、人工知能を活用した税務相談システムや、ブロックチェーン技術を用いた税務処理の自動化など、新しい技術を取り入れることで、より高度なサービス提供が可能になります。また、顧客とのコミュニケーションを深めるために、オンライン会議システムや顧客管理システムなどを活用することも重要です。これらの技術を適切に活用することで、時間や場所にとらわれずに、顧客に寄り添ったサービスを提供できます。

さらに、税理士自身も、常に最新の税法や会計基準を学び続ける必要があります。研修会やセミナーに積極的に参加したり、専門書籍を読んだりするなど、自己研鑽を怠らないことが重要です。また、他分野の専門家との連携も重要になります。弁護士や社会保険労務士など、他の専門家と協力することで、顧客に対してより comprehensive なサービスを提供することが可能になります。このように、常に学び続け、変化に適応していく姿勢が、これからの税理士にとって不可欠と言えるでしょう。

| 変化の要因 | 税理士の仕事の変化 | 求められる能力 | 具体的な行動 |

|---|---|---|---|

| 技術の進歩(計算機、情報通信) | 単純作業の自動化、高度な専門知識が必要 | 高度な専門知識、顧客への助言能力、複雑な案件への対応力、経営課題分析力、信頼関係構築力、丁寧なサービス提供力 | AI活用税務相談システム導入、ブロックチェーン技術による税務処理自動化、オンライン会議システム活用、顧客管理システム活用 |

| 変化の激しい時代 | 常に学び続け、専門性を高める必要性 | 継続学習能力、変化への適応力 | 研修会・セミナー参加、専門書籍購読、他分野専門家(弁護士、社労士など)との連携 |