学芸員の仕事:博物館で文化を伝える専門家への道

転職の質問

『学芸員』になるにはどうすればいいんですか?

転職研究家

学芸員になるには、大学で博物館学芸員資格認定課程を修了する必要があるんだよ。

転職の質問

大学で勉強すれば誰でもなれるんですか?

転職研究家

そうだよ。必要な科目を履修して、単位を取得すれば資格をもらえるんだ。その後、博物館や美術館などで採用試験を受けて、合格すれば学芸員として働けるよ。

学芸員

- 学芸員の主な仕事内容

- 学芸員は博物館や美術館などで、資料の収集、保管、展示および調査研究などを行う専門職員です。 学芸員補は学芸員を補助する専門職員で、大学入学資格があれば学芸員補となる資格があります。 まず、様々な資料(実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、映像など)を収集し、整理・保存します。 資料について専門的な調査研究を行い、解説書や目録を作成して展示します。 文化財の発掘・調査・研究、動植物の収集など、野外で調査研究活動を行うこともあります。 調査・分析を通じて発見した新事実などを学会・学術雑誌・出版物などで発表します。

- 学芸員になるには

- 学芸員になるための資格は、博物館法によって定められており、試験による認定と無試験認定があります。 資格取得に際して年齢の制限はありませんが、実際の任用にあたっては、それぞれの自治体や博物館によって、採用の方法が違っています。一定の条件を満たす者には、試験科目の免除制度があります。 学芸員資格取得者と実際の採用者の数は、現在のところ毎年増加はしていますが大きな開きがあると言われています。 この職業においては、自分の専門領域について常に研究し、高度な知識を身につけるだけの研究能力が必要です。 さらに、自分の専門領域を一般市民や学生へわかりやすく説明するための表現能力も求められます。

学芸員とは何か

学芸員とは、博物館、美術館、資料館といった施設で、歴史的・文化的価値のある品々を扱う専門家です。彼らは、絵画や彫刻などの美術品、土器や石器といった考古学的資料、あるいは動植物の標本や地域の民俗資料など、様々な種類の資料を対象としています。その仕事内容は多岐に渡り、資料の収集、保管、展示、そして調査研究まで、幅広い業務を担っています。

まず、収集においては、新たな資料を手に入れるために、古美術商や収集家との交渉、あるいは発掘調査などを行います。入手した資料は、適切な保管をしなければ劣化してしまうため、温度や湿度管理された収蔵庫で大切に保管されます。虫やカビの発生を防ぐための燻蒸作業なども、大切な仕事です。そして、展示では、集めた資料の中から展示テーマに沿ったものを選び、展示ケースに配置したり、解説パネルを作成したりします。人々に分かりやすく、興味を持ってもらえるような展示方法を工夫することが重要です。さらに、調査研究にも取り組みます。資料の由来や歴史的背景を調べたり、科学的な分析を行ったりすることで、資料の価値をさらに高めます。これらの研究成果は、論文や図録としてまとめられ、学会などで発表されることもあります。

このように、学芸員は資料の管理だけでなく、その価値を伝え、未来へ繋いでいく役割も担っています。つまり、学芸員は、文化の伝道師と言えるでしょう。歴史や文化に興味があり、探究心旺盛な人にとって、やりがいのある魅力的な職業と言えるでしょう。

| 業務 | 内容 |

|---|---|

| 収集 | 新たな資料の入手に奔走。古美術商や収集家との交渉、発掘調査など。 |

| 保管 | 資料の劣化を防ぐための適切な保管。温度・湿度管理、燻蒸作業など。 |

| 展示 | 展示テーマに沿った資料選び、展示ケースへの配置、解説パネル作成など。 |

| 調査研究 | 資料の由来や歴史的背景の調査、科学的分析など。論文や図録としてまとめ、学会発表など。 |

求められる能力と資質

学芸員という職業には、専門的な知識に加え、多様な能力と資質が求められます。担当する分野の深い知識と研究能力は仕事をする上で欠かせません。例えば、歴史、美術、考古学、民俗学といった専門分野に関する深い理解に加え、最新の研究の動きを常に把握する姿勢が重要になります。学芸員は、単に過去の知識を保有するだけでなく、常に新しい発見や研究成果を取り入れ、自身の知識を更新していく必要があります。

資料の保存や修復に関する専門的な技術や知識も必要不可欠です。貴重な文化財や資料を適切に保存し、後世に伝えるためには、専門的な技術と知識に基づいた慎重な作業が求められます。また、破損した資料を修復する際にも、高度な技術と専門知識が必要となります。資料の保存と修復は、学芸員の重要な職務の一つであり、文化遺産を守る上で欠かせない役割を担っています。

展示企画や教育普及活動を行う上で、人々と円滑に意思疎通を図る能力や、分かりやすく説明する能力も重要です。来館者に対して展示内容を分かりやすく解説したり、展示の魅力を効果的に伝えたりする能力は、学芸員にとって必要不可欠なものです。展示を通して、来館者に資料の価値や歴史的背景を理解してもらうためには、効果的な説明や展示方法を工夫する必要があります。

さらに、資料の収集や管理には、正確さや几帳面さも欠かせません。貴重な資料を適切に扱う責任感と、細部まで注意を払える几帳面さは、学芸員として不可欠な資質です。資料の正確な分類や整理、適切な保管場所の管理など、一つ一つの作業に丁寧に取り組む必要があります。限られた予算や人員の中で、業務を効率的に進めるための管理能力も求められます。限られた資源を有効活用し、最大限の効果を生み出すためには、計画性と効率性を意識した業務運営が重要になります。これらの能力と資質をバランス良く備えることで、学芸員としての職務を全うし、文化遺産の保護と活用に貢献することができます。

| 求められる能力・資質 | 詳細 |

|---|---|

| 専門的な知識と研究能力 | 歴史、美術、考古学、民俗学等、担当分野の深い知識と最新の研究動向の把握が必要。 |

| 保存・修復の専門技術と知識 | 文化財や資料の適切な保存、破損資料の修復には専門技術と知識が不可欠。 |

| コミュニケーション能力と説明能力 | 展示内容を分かりやすく解説し、資料の価値や歴史的背景を来館者に理解してもらうための説明能力。 |

| 正確さと几帳面さ、管理能力 | 資料の収集、管理、適切な保管場所の管理を責任感と几帳面さを持って行う。限られた予算や人員の中での効率的な業務遂行のための管理能力も必要。 |

学芸員になるには

博物館や美術館で、資料の収集や保管、展示、調査研究などを行う学芸員。歴史や美術に興味がある人にとって憧れの職業の一つと言えるでしょう。では、どのようにすれば学芸員になれるのでしょうか。

まず、学芸員になるための最も一般的な道は、大学で博物館学や美術史、考古学、歴史学といった関連分野を学ぶことです。これらの分野を学ぶことで、資料に関する専門知識や取り扱い方法などを学ぶことができます。近年は、より専門的な知識や技能を身につけるために、大学院へ進学する人も増えています。大学院では、特定の時代や地域、美術作品など、自分の興味のある分野を深く研究することができます。

学芸員として働くためには、学芸員資格の取得が必須です。この資格を得るには、大学で定められた科目を履修する必要があります。必要な科目は、博物館法施行規則によって定められており、博物館学概論、日本史、外国史、考古学、美術史、民俗学、自然史など多岐にわたります。これらの科目を履修し、卒業後に博物館などで実務経験を積むことで、晴れて学芸員資格を取得できます。

資格取得後は、博物館や美術館、資料館などに就職し、学芸員のキャリアをスタートさせます。活躍の場は、国や都道府県、市町村などが設置する公立の博物館や美術館だけではありません。近年は、企業などが運営する私立の博物館や美術館、あるいは個人で運営する美術館なども増えており、活躍の場は広がっています。また、近年は地域の歴史や文化を伝える活動の重要性が高まっており、地方自治体の博物館や美術館で働く学芸員の需要も高まっています。

学芸員は、専門知識を生かして社会に貢献できるやりがいのある仕事です。歴史や美術への情熱を持ち、探究心旺盛な人に向いていると言えるでしょう。学芸員を目指す人は、大学で専門知識を深め、学芸員資格を取得するために必要な科目をしっかりと履修することが大切です。将来、学芸員として活躍したい人は、これらの点に注意して、しっかりと準備を進めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕事内容 | 資料の収集、保管、展示、調査研究 |

| 主な就職先 | 博物館、美術館、資料館 (公立、私立、個人運営) |

| なるには | 大学で関連分野を学ぶ (博物館学、美術史、考古学、歴史学など) 大学院進学という選択肢も 学芸員資格を取得 (博物館法施行規則で定められた科目を履修) 博物館等で実務経験 |

| 向いている人 | 歴史や美術への情熱を持つ人 探究心旺盛な人 |

| その他 | 近年、企業運営や個人運営の美術館も増加 地方自治体の博物館・美術館での需要増加 |

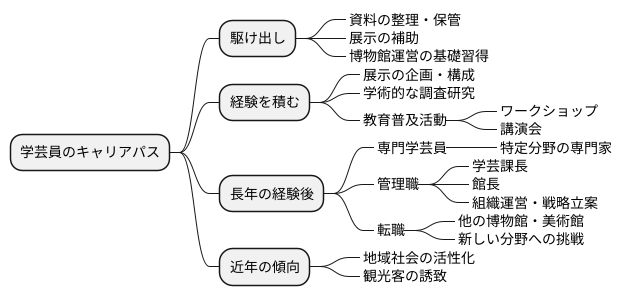

キャリアパスと将来性

博物館で働く学芸員という仕事は、経験を積み重ねることで、様々な方向へと広がる将来性を持っています。自分の専門性を深めていく道や、博物館の運営を担う管理職を目指す道など、人によって様々な歩き方があります。

駆け出しの頃は、先輩学芸員の丁寧な指導を受けながら、資料の整理や保管、展示の補助といった基本的な業務から学び始めます。これらの業務を通して、博物館運営の基礎をしっかりと身に付けることができます。経験を積むにつれて、展示の企画や構成、学術的な調査研究、子供たちを含めた一般の方々への教育普及活動といった、より専門性を要する仕事に挑戦できるようになります。展示の企画では、展示する資料の選定から展示方法、解説パネルの作成まで、全てに自分の知識や発想が活かせます。調査研究では、文献調査や現地調査を通して新たな発見をし、学術的な貢献を目指すことができます。教育普及活動では、ワークショップや講演会などを企画運営し、人々に博物館の資料やその背景にある文化、歴史を伝える役割を担います。

長年の経験を積んだ後は、特定の分野の専門家として活躍する道が開かれます。例えば、考古学や美術史など、特定の分野に深い知識と経験を持つ専門学芸員として、展示や研究活動の中心人物として活躍することができます。また、博物館全体の運営管理に携わる管理職、例えば、学芸課長や館長といった役職に就き、組織運営や戦略立案といった大きな仕事に携わることも可能です。さらに、他の博物館や美術館に転職することで、異なる分野に挑戦したり、新しい環境で自分の力を試したりすることもできます。近年は、博物館の役割も広がりを見せており、地域社会の活性化や観光客の誘致といった、これまでとは異なる分野での活躍の場も増えてきています。学芸員という仕事は、資料や文化を守り伝えるだけでなく、地域社会の発展にも貢献できる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

転職を考える際のポイント

転職は人生における大きな転換期であり、学芸員として新たな活躍の場を求める際には、綿密な計画と準備が欠かせません。自身のキャリアプランと転職先の博物館の特徴を照らし合わせ、将来を見据えた選択をすることが重要です。

まず、自分の専門分野を明確にしましょう。古代美術、歴史資料、民俗学など、得意とする分野はどこでしょうか。その専門性をさらに深めたいのであれば、該当分野の資料を豊富に所蔵している、あるいは研究活動に力を入れている博物館を探す必要があります。特定の地域の歴史や文化に精通しているのであれば、地方の博物館も選択肢の一つです。

次に、キャリアプランを具体的に描いてみましょう。専門性を追求する以外にも、展示企画や教育普及活動に携わりたい、将来的には管理職を目指したいなど、様々な目標があるはずです。管理運営の経験を積みたいのであれば、規模の大きな博物館や美術館への転職が有利となるでしょう。また、教育普及に力を入れている博物館であれば、子ども向けのワークショップや地域住民向けの講座などを企画運営する機会も増えます。

転職先の博物館については、規模や運営方針、収蔵資料の種類なども確認が必要です。規模の大きな国公立の博物館であれば安定性は高いですが、地方の小さな博物館であれば地域に密着した活動に携わることができます。運営方針も、伝統的な展示活動を中心とするのか、それとも地域活性化や観光振興など新たな取り組みに力を入れているのかなど、多様な形態があります。自分のキャリアプランと合致する博物館を選ぶことが大切です。

転職活動そのものも重要です。履歴書や職務経歴書には、これまでの経験や実績、そして博物館に対する熱意を具体的に記載しましょう。面接では、自分の専門知識や経験を効果的に伝え、転職先でどのような貢献ができるのかを明確に示すことが大切です。転職は、より良い環境で自分の能力を発揮し、充実したキャリアを築くためのチャンスです。事前の準備を怠らず、積極的に行動しましょう。

まとめ

学芸員という職業は、私たちの文化遺産を守り、未来へと伝えるという、大変重要な役割を担っています。歴史的価値のある資料や美術品などを適切に保管・管理し、展示や教育普及活動を通じて、人々に文化に触れる機会を提供する仕事です。そのため、深い知識と専門性に加え、様々な能力が求められます。

学芸員になるためには、まず歴史学、考古学、美術史、民俗学など、関連分野の専門知識を身につける必要があります。大学や大学院で専門的に学ぶことが一般的です。また、資料の調査・研究能力、展示企画・構成能力、教育普及活動の企画・運営能力、そしてそれらを伝えるためのコミュニケーション能力も重要です。さらに、近年は情報技術の活用も求められており、パソコンやデータベースの操作スキルも欠かせません。

学芸員は、やりがいのある仕事です。貴重な文化遺産に囲まれて仕事ができるだけでなく、自ら企画した展示を通じて、人々に感動や学びを提供することができます。文化への情熱を持ち、地道な努力を続けることで、専門家として大きく成長できるでしょう。

転職を考えている方は、まず自分自身のキャリアプランを明確にすることが大切です。どのような分野の専門性を深めたいのか、どのような規模の博物館で働きたいのか、どのような仕事をしたいのかなどをじっくり考えましょう。また、転職先の博物館の特色も慎重に検討する必要があります。博物館によって、所蔵する資料の種類や規模、展示のテーマ、教育普及活動の内容などが大きく異なります。自分の専門性や興味関心と合致する博物館を選ぶことが、より良いキャリアを築く上で重要です。

博物館は、地域社会にとって貴重な文化資源です。そして、学芸員はその中心的な役割を担っています。文化を未来へと継承していくためにも、学芸員の活躍がますます期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 職業名 | 学芸員 |

| 役割 | 文化遺産の保護・保存、未来への継承、展示や教育普及活動 |

| 必要なスキル | 歴史学、考古学、美術史、民俗学などの専門知識 資料の調査・研究能力 展示企画・構成能力 教育普及活動の企画・運営能力 コミュニケーション能力 情報技術活用能力(パソコン、データベース操作) |

| やりがい | 貴重な文化遺産に囲まれて仕事ができる 自ら企画した展示で人々に感動や学びを提供できる 専門家として成長できる |

| 転職時のポイント | キャリアプランの明確化(専門分野、規模、仕事内容) 転職先博物館の特色の検討(資料の種類・規模、展示テーマ、教育普及活動) |

| 将来性 | 地域社会の貴重な文化資源の中心人物として活躍、文化継承への期待 |