漆器職人への道:伝統と未来を繋ぐ

転職の質問

『漆器製造工』になるには、どうすればいいんですか?

転職研究家

漆器製造工になるには、主に2つの道があります。一つは、伝統的な漆器の産地などで、職人さんのもとで修行を積む方法です。もう一つは、美術系の大学や専門学校などで漆芸を学ぶ方法です。

転職の質問

修行と学校、どちらが良いのでしょうか?

転職研究家

どちらも一長一短があります。修行は実践的な技術を早く身につけることができますが、系統的な知識を学ぶのは難しいかもしれません。学校では幅広い知識と技術を学ぶことができますが、実践経験を積むには卒業後にさらに研鑽が必要です。どちらを選ぶかは、あなたの学び方や目指す職人像によって異なりますね。

漆器製造工

- 漆器製造工の主な仕事内容

- 漆は古くから東洋の特産品として親しまれています。漆器製造工とは、素地づくりから始まり、漆器が生まれる過程に関わる素地製造工、下地工、漆塗工、蒔絵・沈金工など漆器製造に関わる職業を総称していいます。漆器産業は、伝統的な手作業と工業的な製品づくりに大きく二分されます。

- 漆器製造工になるには

- 漆器製造工の仕事に就くためには、特に資格や経験は必要ありませんが、漆工に関わる実技を習得できる学校や職業訓練校で学んでおくと大変役に立ちます。漆器製造業では、昔からの徒弟制度により子弟を育成している産地もあります。多くは家内工業的な事業所で、親方という師について、4~5年の修行を積みます。

漆器製造の仕事内容

漆器製造の仕事は、木と漆を使い、椀や箸、盆、重箱、家具など、様々な器物を作る仕事です。その工程は、まず木地師と呼ばれる職人が木で器の形を作るところから始まります。この木地に漆を塗り重ねていくことが漆器製造の核となる作業です。下地、中塗り、上塗りと何度も漆を塗り、その度に研磨することで、漆器特有の美しい光沢と丈夫さを作り出します。

漆を塗る作業は、刷毛やヘラを用いて行います。漆を均一な厚さで塗り、表面を滑らかに仕上げるには高度な技術が必要です。熟練の職人技が光る工程と言えるでしょう。漆が塗り終わると、加飾と呼ばれる装飾の工程に移ります。蒔絵、沈金、螺鈿といった伝統的な技法を用いて、模様や絵柄を施していきます。これらの技法は、漆器の美しさをより一層引き立て、芸術的な価値を高める重要な役割を担っています。金粉や貝殻を用いて緻密な作業を繰り返し、作品に命を吹き込んでいきます。

近年では、伝統技法だけでなく、新しい材料や技法を取り入れた現代的な漆器作りにも注目が集まっています。漆器の伝統を守りつつ、現代の生活様式に合わせたデザインや機能性を追求することで、漆器の新たな可能性を広げています。

漆器製造は、一つ一つの工程に熟練の技と丁寧な作業が求められる仕事です。完成までには長い時間を要しますが、伝統技法を受け継ぎながら、新しい表現にも挑戦し、美しい漆器を生み出すことに情熱を注ぐ、まさに職人の仕事と言えるでしょう。日々精進を重ね、技術の向上に努めることで、漆器の文化を未来へ繋いでいく役割を担っています。

| 工程 | 作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 木地作り | 木地師が木で器の形を作る。 | 漆器製造の最初の工程。 |

| 漆塗り | 下地、中塗り、上塗りと何度も漆を塗り、研磨する。 | 漆器特有の光沢と丈夫さを出すための核となる作業。刷毛やヘラを用い、熟練の技が必要。 |

| 加飾 | 蒔絵、沈金、螺鈿などの伝統技法で模様や絵柄を施す。 | 漆器の美しさを高め、芸術的な価値を付加する。金粉や貝殻を用いた緻密な作業。 |

| 現代的な漆器作り | 新しい材料や技法を取り入れる。 | 伝統を守りつつ、現代の生活様式に合わせたデザインや機能性を追求。 |

漆器製造工になるには

漆器製造工への道は大きく分けて二つあります。一つは、美術大学や工芸系の専門学校で漆芸を学ぶ方法です。これらの学校では、漆の歴史や素材に関する知識から、塗りの技術、加飾の技法まで、体系的に学ぶことができます。卒業制作では自分の思い描く作品を自由に制作し、技術の集大成を披露する場となります。卒業後は、漆器工房や漆器メーカーに就職する人が多く、デザインから製造まで幅広い業務に関わります。

もう一つの道は、漆器工房に弟子入りする方法です。弟子入りとは師匠となる職人のもとに、住み込みもしくは工房に通いながら、伝統的な技法を直接学ぶことです。この方法は、学校に通うのとは異なり、実践を通して技術を学ぶため、一人前の職人になるまでには長い年月が必要です。師匠の指導の下、下地作りから塗り、研ぎ、加飾に至るまで、全ての工程を丁寧に学びます。最初は簡単な作業から始まり、徐々に複雑な技術を習得していくことで、熟練の職人へと成長していきます。

どちらの道を選ぶにせよ、漆器作りに強い情熱と根気強さは欠かせません。漆は乾燥に時間がかかり、塗り重ねる作業も多いため、一つの作品を完成させるまでには多くの時間と手間がかかります。また、手先の器用さや美的感覚、そして日本の伝統文化への深い理解も大切です。漆器は単なる器ではなく、日本の文化や歴史を反映した芸術品でもあります。近年、漆器の持つ美しさや機能性が見直され、若い世代の職人志望者も増えています。伝統を守りながら、新しい風を取り入れ、未来へと繋いでいく、そんな情熱を持った人材が求められています。

| 方法 | 内容 | メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 学校 | 美術大学や工芸系の専門学校で漆芸を学ぶ。漆の歴史や素材、塗りの技術、加飾の技法まで体系的に学ぶ。 | 体系的な知識と技術を習得できる。卒業制作で自分の作品を制作できる。 | 実践経験が少ない。 | 卒業後は、漆器工房や漆器メーカーに就職する人が多く、デザインから製造まで幅広い業務に関わる。 |

| 弟子入り | 漆器工房に弟子入りし、師匠から伝統的な技法を直接学ぶ。実践を通して技術を学ぶ。 | 実践的な技術を習得できる。伝統的な技法を深く理解できる。 | 一人前になるまで長い年月が必要。 | 下地作りから塗り、研ぎ、加飾に至るまで、全ての工程を学ぶ。 |

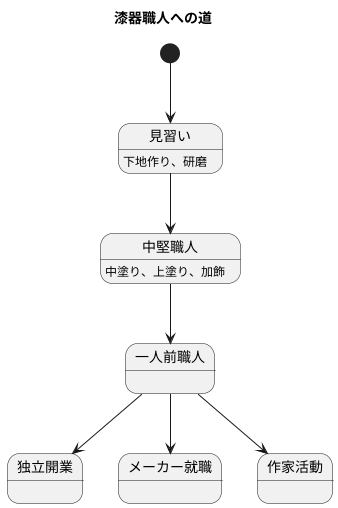

キャリアアップの道筋

漆器を作る仕事は、長い歴史と伝統を持つ、大変奥深い仕事です。一人前の職人へと成長する道筋は、忍耐と努力の連続ですが、同時に大きなやりがいを感じられる仕事でもあります。

まず、この世界に入る人は、弟子あるいは見習いとして、先輩職人のもとで修行を始めます。最初のうちは、漆器作りの土台となる下地作りや、表面を美しく整える研磨といった基本的な作業を繰り返し行い、技術を一つずつ身につけていきます。これらの作業は地味で根気のいる作業ですが、全ての工程の基礎となる大切な部分です。

何年もかけて経験を積み、技術が向上していくと、漆を塗り重ねていく中塗りや上塗り、そして模様や装飾を施す加飾といった高度な技術を任されるようになります。漆の濃度や塗り方、乾燥時間などを繊細に調整しながら、美しい仕上がりを目指します。この段階になると、自分の技術の成長を実感できるようになり、仕事のやりがいもより大きくなっていきます。

そして、最終的には全ての工程を一人で責任を持って担当できる一人前の職人へと成長します。一人前になった後も、技術の向上に終わりはありません。日々、新しい技術や表現方法を学び続けることで、より高度な作品を生み出せるようになります。

一人前の職人になった後には、様々な道があります。独立して自分の工房を構え、自分の思いを込めた作品を作る人もいます。また、漆器メーカーに就職し、後進の指導にあたる人もいます。さらに、コンテストに出品したり、個展を開いたりして、自分の作品を多くの人に見てもらい、評価を受けることで、著名な漆器作家として活躍する道もあります。

漆器の世界は、努力次第で様々なキャリアアップの可能性に満ち溢れています。伝統を守りながら、自分の個性を表現していくことで、唯一無二の作品を生み出し、職人としての道を切り開いていくことができるのです。

やりがいと魅力

漆器製造工の仕事は、伝統的な技法を用いて、美しく芸術性の高い漆器を作り出すことです。一つひとつの工程に心を込め、時間と手間をかけて丁寧に仕上げていく作業は、大きなやりがいとなります。材料の木地を丁寧に磨き上げ、漆を幾重にも塗り重ね、加飾していく中で、自分自身の技術の向上を実感することができます。そして、ついに完成した作品は、まさに職人としての技術と情熱の結晶です。その美しい輝きと繊細な模様は、見る人の心を捉え、生活に彩りを添えます。自分が作り上げた作品が、誰かの暮らしの中で大切に使い続けられる姿を想像すると、大きな喜びと満足感を得られるでしょう。

また、漆器製造工は、単に美しい工芸品を作り出すだけでなく、日本の伝統文化を継承し、未来へと伝えていくという重要な役割も担っています。何百年も受け継がれてきた技法を学び、実践することで、歴史の重みと責任を感じると同時に、大きな使命感を持つことができます。伝統を守りながらも、現代的な感覚を取り入れた新しいデザインに挑戦したり、異素材と組み合わせたりすることで、漆器の可能性を広げていくこともできます。このように、伝統と革新の両面に触れられることも、この仕事の大きな魅力です。

さらに、漆器は日本国内だけでなく、海外でも高い評価を得ています。海外での展示会やイベントに参加する機会もあり、世界中の人々に自分の作品を披露し、日本の伝統文化を発信することができます。異なる文化圏の人々と交流することで、新たな刺激や発見を得られるとともに、自分の作品に対する自信にもつながります。このように、漆器製造工は、自分の手で美しい作品を生み出し、人々の生活に潤いを与え、日本の伝統文化を未来へ繋ぐ、やりがいと魅力に溢れた仕事と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕事内容 | 伝統的な技法を用いて美しく芸術性の高い漆器を作り出す。木地を磨き、漆を塗り重ね、加飾する。 |

| やりがい |

|

| 将来性 | 日本国内外で高い評価を得ているため、将来性も期待できる。 |

漆器製造の未来

日本の伝統工芸である漆器は、その美しい光沢と堅牢さで古くから愛されてきました。漆器製造の未来は、伝統を守りつつ、時代の変化に対応していくことにかかっています。

まず、現代の生活様式に合う形や使い勝手を考えた製品作りが必要です。食器や家具だけでなく、アクセサリーや日用品など、様々な品物に漆の技術を取り入れることで、新たな需要を掘り起こすことができます。また、漆器の良さをより多くの人に知ってもらうために、製品の背景にある物語や職人のこだわりを発信していくことも大切です。

技術面では、新しい材料や技法の研究開発も欠かせません。漆の精製方法や塗りの技術を改良することで、より効率的な生産体制を築き、製品のコスト削減にも繋げることができます。同時に、他分野の職人との協業も視野に入れるべきです。例えば、金属加工や陶芸の技術と漆塗りを組み合わせることで、これまでにない独創的な作品を生み出すことができるでしょう。

そして、後継者を育てることは、漆器製造の未来にとって最も重要な課題です。若い世代に漆の魅力を伝え、漆器作りの道を志す人を増やすためには、体験教室や職人との交流会などを積極的に開催する必要があります。また、職人たちが安心して技術を磨き続けられるよう、経済的な支援制度の充実も必要不可欠です。伝統を受け継ぎながら、新しい風を取り入れることで、漆器の文化を未来へと繋いでいくことが、漆器製造に携わる者すべての使命と言えるでしょう。