伝統工芸士への道:漆器製造工の世界

転職の質問

『漆器製造工』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

漆器製造工には様々な工程があるので、まずどの工程に携わりたいか絞ってみましょう。例えば、素地を作る人、下地を作る人、漆を塗る人、蒔絵や沈金を施す人など、それぞれの工程で専門の職人さんがいます。

転職の質問

漆を塗る職人になりたい場合はどうしたらいいですか?

転職研究家

専門学校や工房で学ぶ方法があります。伝統的な技術を継承するため、職人さんのもとで apprentice として修行するのが一般的です。各工程で必要な技術や知識が異なるので、自分が目指す工程に合った学校や工房を探しましょう。

漆器製造工

- 漆器製造工の主な仕事内容

- 漆は古くから東洋の特産品として親しまれています。漆器製造工とは、素地づくりから始まり、漆器が生まれる過程に関わる素地製造工、下地工、漆塗工、蒔絵・沈金工など漆器製造に関わる職業を総称していいます。漆器産業は、伝統的な手作業と工業的な製品づくりに大きく二分されます。

- 漆器製造工になるには

- 漆器製造工の仕事に就くためには、特に資格や経験は必要ありませんが、漆工に関わる実技を習得できる学校や職業訓練校で学んでおくと大変役に立ちます。漆器製造業では、昔からの徒弟制度により子弟を育成している産地もあります。多くは家内工業的な事業所で、親方という師について、4~5年の修行を積みます。

漆器の魅力

日本の伝統工芸である漆器は、木や竹といった自然素材に、漆を幾重にも塗り重ねて作り上げる工芸品です。独特の艶と滑らかな手触り、そして長い年月に耐える丈夫さが特徴で、古くから人々の暮らしを美しく彩り、芸術品としても高い価値を認められてきました。

漆器はその美しさだけでなく、実用性も兼ね備えています。例えば、お椀やお皿などの食器は、熱や水に強く、毎日使っても傷みにくいという利点があります。また、お盆やお重などの道具は、軽くて持ちやすく、日本の食文化を支える大切な役割を果たしてきました。さらに、装飾品としても人気があり、かんざしや髪飾り、アクセサリーなど、様々な形で漆の美しさが活かされています。近年では、伝統を守りながらも現代的な感覚を取り入れた作品も増えており、若い世代からも注目を集めています。

漆器の製作には、素材選びから下地作り、漆塗り、模様付け、仕上げまで、多くの工程と熟練の技が必要です。まず、木材などの素材を丁寧に選び、下地を丹念に作り上げます。その後、漆を何度も塗り重ね、乾燥と研磨を繰り返すことで、美しい艶と深みのある色合いを生み出します。加飾の工程では、金粉や銀粉、貝殻などを用いて、繊細で華やかな模様を施します。最後に、丹念に磨き上げて仕上げることで、唯一無二の輝きを放つ作品が完成します。一つ一つ手作業で作られる漆器には、作り手の技術と想いが込められており、使うほどに味わいが増し、手放せない一品となるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 素材と製法 | 木や竹などの自然素材に漆を塗り重ねる |

| 利点 | 独特の艶と滑らかな手触り、耐久性、熱や水に強い、軽い |

| 用途 | 食器(椀、皿)、道具(盆、重)、装飾品(かんざし、髪飾り、アクセサリー) |

| 製作工程 | 素材選び、下地作り、漆塗り、模様付け(金粉、銀粉、貝殻など)、仕上げ |

| 現代の傾向 | 伝統を守りつつ現代的な作品も増加、若い世代にも人気 |

漆器製造工の仕事内容

漆器製造工は、日本の伝統工芸品である漆器を作る職人です。木を素材とした器に、漆を塗って美しく仕上げるのが主な仕事です。工程によって専門が分かれており、木地師、塗師、蒔絵師などがいます。それぞれの工程で、高度な技術と経験が必要です。

まず、木地師は、漆器の土台となる木地を作ります。木を削り、形を整え、磨き上げて、美しい木肌に仕上げます。使う道具は、のみ、かんな、ろくろなどです。木地の出来栄えが、完成品の質を左右するため、大変重要な工程です。木の種類や特性を見極め、用途に合った形に仕上げる高い技術が必要です。

次に、塗師は、下地作りから漆塗りを担当します。木地に下地を塗り重ね、滑らかに整えた後、漆を丁寧に塗り上げます。漆は、うるしの木から採取される樹液で、独特の光沢と耐久性があります。漆を均一に塗るのは難しく、熟練の技が必要です。漆が乾いたら、研ぎ出して表面を滑らかにします。この工程を何度も繰り返すことで、美しい艶が生まれます。漆の扱いに精通し、丁寧に作業を進めることが重要です。

蒔絵師は、漆器に金粉や銀粉などで模様を描く、加飾の専門家です。漆で絵や模様を描き、そこに金粉や銀粉を蒔きつけて定着させます。デザインを描くための絵心はもちろん、繊細な手作業と根気が求められます。伝統的な模様から現代的なデザインまで、幅広い表現が可能です。沈金は、漆器の表面に模様を彫り込み、金箔や色粉を埋め込む技法です。これも高度な技術と芸術的センスが必要です。

漆器製造工は、これらの工程を全て、あるいは特定の工程を専門的に行います。伝統的な技法を大切に守りながら、時代の変化に合わせて新しい技術やデザインにも挑戦しています。完成した漆器は、日用品としてだけでなく、美術工芸品としても高い価値があります。お客様との打ち合わせや、展示会への出品などを通して、漆器の魅力を伝えるのも大切な仕事です。後進の指導にもあたり、伝統技術の継承にも力を入れています。

| 工程 | 作業内容 | 必要なスキル |

|---|---|---|

| 木地師 | 漆器の土台となる木地を作る。木を削り、形を整え、磨き上げて、美しい木肌に仕上げる。 | 木の知識、削る技術、磨く技術、用途に合わせた形を作る技術 |

| 塗師 | 下地作りから漆塗りを担当。木地に下地を塗り重ね、滑らかに整えた後、漆を丁寧に塗り上げる。乾いたら研ぎ出して表面を滑らかにする。 | 漆の知識、塗る技術、研ぐ技術、丁寧に作業を進める能力 |

| 蒔絵師 | 漆器に金粉や銀粉などで模様を描く。漆で絵や模様を描き、そこに金粉や銀粉を蒔きつけて定着させる。 | 絵心、繊細な手作業、根気、デザイン力 |

| 沈金師 | 漆器の表面に模様を彫り込み、金箔や色粉を埋め込む。 | 彫る技術、芸術的センス |

漆器製造工になるには

美しい光沢と堅牢さを兼ね備えた漆器。その製作に携わる漆器製造工になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは、専門学校や大学で漆芸を学ぶ道です。これらの教育機関では、漆器の歴史や文化、材料の知識、そして様々な技法など、漆器製作に必要な基礎知識と技術を体系的に学ぶことができます。卒業制作を通して、自分の作品を作り上げる経験も積むことができます。もう一つは、漆器工房に弟子入りする道です。実際に職人のもとで働きながら、材料の準備から仕上げまで、一連の作業を学ぶことができます。師匠の指導のもと、実務を通して技術を習得していくため、伝統的な技法を間近で学ぶことができる貴重な機会となります。どちらの道を選ぶにしても、漆器製造工は容易に習得できる技術ではありません。一人前の職人になるには、数年から十数年という長い修練期間が必要です。漆器製作は、木地作り、下地作り、塗り、加飾など、多くの工程があり、それぞれの工程で高度な技術と経験が求められます。例えば、漆を均一に塗る作業は、漆の粘度や気温、湿度など様々な要素を考慮する必要があり、長年の経験と勘が重要になります。また、加飾の技術も、蒔絵、沈金、螺鈿など多岐にわたり、それぞれの技法を習得するには、地道な努力が必要です。さらに、漆はかぶれることもあるため、漆に対する適切な知識と取り扱いも重要です。このように、漆器製造工は、根気強く技術を磨き、伝統を守り、未来へ繋いでいく強い意志が求められる職業と言えるでしょう。

| 方法 | 内容 | 期間 | その他 |

|---|---|---|---|

| 専門学校・大学 | 漆芸を体系的に学ぶ。卒業制作あり。 | 数年 | |

| 漆器工房への弟子入り | 職人から実務を通して学ぶ。伝統技法を習得できる。 | 数年〜十数年 |

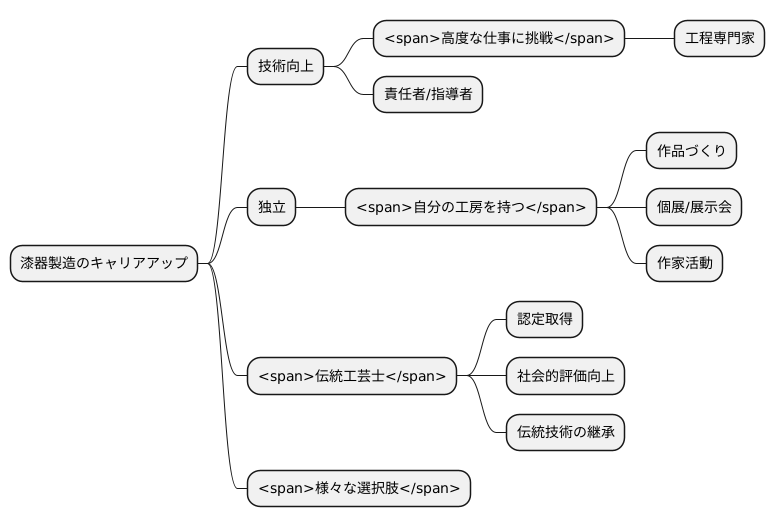

キャリアアップ

漆器製造の仕事で経験を積み重ね、技能を高めていくことは、やりがいのある仕事人生につながります。技術の向上はキャリアアップの土台であり、より高度な仕事に挑戦できるようになります。

例えば、塗り、加飾、研磨といった工程の中で、特に秀でた技術を身につけることで、その工程の専門家として認められることがあります。長年の経験と実績が評価されれば、工房全体の責任者や指導者として、後輩の育成や工房の運営に携わる道も開けます。

また、独立して自分の工房を持つという選択肢もあります。自分の工房を持つことで、独自の表現を追求した作品づくりに専念できます。個展を開いたり、展示会に出品したりすることで、自分の作品を多くの人に知ってもらう機会も増えます。作品が評価されれば、作家としての地位を確立し、活躍の場を広げることができるでしょう。

さらに、伝統工芸士の認定を目指すことも、大きな目標の一つです。伝統工芸士は、優れた技術と深い知識を持つ職人に与えられる称号です。厳しい審査に合格することで、技術と知識が公式に認められ、社会的な評価も高まります。伝統工芸士の認定は、自身のキャリアアップだけでなく、伝統技術の継承という重要な役割を担うことにもつながります。

技術の向上、工房の運営、独立開業、作家活動、伝統工芸士。これらは全て、漆器製造工としてのキャリアアップの道筋です。それぞれの道にそれぞれのやりがいがあり、自分の目指す将来像に合わせて、様々な選択肢から選ぶことができます。日々の仕事の中で技術を磨き、経験を積むことで、自分の可能性を広げ、充実した仕事人生を送ることができるでしょう。

漆器製造工のやりがい

漆器製造工の仕事の魅力は、何と言っても自らの手で美しい漆器を生み出すことにあります。木地づくりから塗り、加飾に至るまで、全ての工程に自らが携わり、丹精込めて一つひとつ作品を仕上げていく過程は、大きな喜びと達成感を与えてくれます。時間を掛けて丁寧に仕上げた漆器が、徐々に美しい光沢を帯びていく様は、まさに職人冥利に尽きる瞬間です。

また、自分が作り上げた漆器が、人々の暮らしの中で愛用され、日々の生活に彩りを添えることも、大きなやりがいの一つです。食卓に並ぶ華やかな漆器や、大切な場面で用いられる重厚な漆器など、様々な形で人々の生活に寄り添い、長く使い続けられることは、作り手としてこの上ない喜びです。自分が手掛けた作品が、世代を超えて受け継がれていく様子を想像すると、自然と身が引き締まり、責任感と使命感が湧き上がってきます。

近年、日本の伝統文化への関心が高まり、漆器の価値が見直されています。生活様式の変化とともに、大量生産の品物ではなく、手作りの温もりや、使い込むほどに味わいが増す、本物の良さを求める人々が増えています。こうした時代の流れの中で、漆器製造工は、古くから伝わる伝統技術を守りながら、現代の感覚を取り入れた新しい作品を生み出すことで、漆器の魅力をより多くの人々に伝えていくことができます。伝統を守り、新しい時代を切り拓いていく、そんなやりがいのある仕事です。

さらに、漆器製造は、技術の習得に終わりがありません。漆の扱いや加飾の技法など、生涯を通して技術を磨き続け、より高度な技に挑戦していくことができます。日々、新しい発見や学びがあり、技術の向上を実感できることは、職人としての成長を感じられる喜びであり、やりがいに繋がります。

| 魅力 | 詳細 |

|---|---|

| 美しい漆器を生み出す | 木地づくりから塗り、加飾まで全ての工程に携わり、丹精込めて作品を仕上げる過程に喜びと達成感がある。 |

| 人々の暮らしに彩りを添える | 自分が作り上げた漆器が愛用され、生活に寄り添い、長く使い続けられることは作り手として大きなやりがい。世代を超えて受け継がれる様子を想像すると責任感と使命感が湧き上がる。 |

| 伝統を守りながら新しい作品を生み出す | 近年、日本の伝統文化への関心が高まり、漆器の価値が見直されている。古くから伝わる伝統技術を守りながら、現代の感覚を取り入れた新しい作品を生み出すことで、漆器の魅力をより多くの人々に伝えていくことができる。 |

| 生涯を通して技術を磨き続けられる | 漆の扱いや加飾の技法など、生涯を通して技術を磨き続け、より高度な技に挑戦していくことができる。日々、新しい発見や学びがあり、技術の向上を実感できることは職人としての成長を感じられる喜び。 |

将来の展望

日本の伝統工芸である漆器は、その美しい光沢と耐久性で、今もなお国内外で高い人気を誇っています。将来においても、この需要は衰えることなく、むしろ世界的な関心の高まりから、さらに需要の拡大が見込まれます。ところが、この明るい展望とは裏腹に、漆器産業は深刻な問題に直面しています。職人の高齢化と後継者不足は、この伝統技術の存続を脅かす大きな懸念材料となっています。

この状況を打破するためには、若い世代の育成が何よりも重要です。伝統を受け継ぐ若手職人を育成するためには、国や自治体による支援策の拡充が必要です。また、漆器の製造技術を学ぶことができる専門学校や工房を増やし、若い人々が技術を習得しやすい環境を整える必要があります。それと同時に、伝統的な技法の保存と継承にも力を入れる必要があります。古くから伝わる技法は、漆器の品質と価値を高める重要な要素です。熟練の職人から若手職人へと、確実に技術を伝えていく仕組みを構築することが大切です。

さらに、現代の生活様式に合わせた製品開発も必要です。伝統を守りながらも、新しい技術やデザインを取り入れることで、より多くの人々に漆器の魅力を伝えることができます。例えば、現代的なデザインを取り入れた食器やアクセサリー、インテリア雑貨などを開発することで、若い世代にも漆器を身近に感じてもらえるでしょう。また、漆器の魅力を発信するための取り組みも重要です。展示会やワークショップなどを開催し、多くの人々に漆器に触れ、その素晴らしさを体験する機会を提供することで、漆器への理解と関心を高めることができます。インターネットや動画配信サービスなどを活用した情報発信も効果的です。漆器の製造に関わる人々は、日本の伝統文化を未来へ繋ぐという、大変重要な役割を担っています。伝統を守りながら、新しい時代に合わせて変化していくことで、漆器産業はさらに発展していく可能性を秘めています。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 職人の高齢化と後継者不足 |

|

| 伝統技術の存続の危機 |

|

| 需要拡大への対応 |

|