ロット生産方式の功罪

転職の質問

先生、「転職」と「学び直し」について考えているんですが、「ロット」って言葉をよく聞きます。どういう意味ですか?

転職研究家

いい質問だね。「ロット」は、もともとは製造業などで材料をまとめて仕入れる時の単位のことだよ。まとめて仕入れることで、一つ一つ仕入れるよりコストを下げられるんだ。

転職の質問

なるほど。でも、転職や学び直しと、どういう関係があるんですか?

転職研究家

例えば、新しい技術を学ぶとして、まとめて時間をかけて集中的に学ぶ方が、少しづつ学ぶより効率が良い場合もあるよね?そういう風に、時間や労力をまとめて使うことを「ロット」と表現する人もいるんだよ。まとめて取り組むことで、転職活動や新しい技術の習得がスムーズに進む場合もある、ということだね。

ロットとは。

材料をまとめて仕入れること、まとめて作ることで、安くたくさん作って儲けようとするやり方があります。このまとめて仕入れる、まとめて作る量のひとまとまりのことを『ロット』と言います。この『ロット』という考え方について、仕事を変えることと、新しい技術や知識を身につけることについて、考えてみましょう。

ロット生産とは

ロット生産とは、一度にたくさんの製品を作る製造方法のことです。同じ製品をまとめて作ることで、一つあたりの製造にかかる費用を安く抑え、利益を出しやすくするのが目的です。

たとえば、食品工場でお菓子を作るとしましょう。お菓子を作るには、材料を混ぜる機械、焼く機械、包装する機械など、色々な機械が必要です。これらの機械を動かすには、温度や時間を細かく設定しなければなりません。もし、一つのお菓子を作るたびに設定を変えていたら、大変な手間と時間がかかります。ロット生産では、一度にたくさんのお菓子を作るので、機械の設定変更の手間を省き、作業時間を短縮できます。

また、材料を仕入れる際にも、まとめて大量に買うことで、割安に購入できることが多いです。八百屋さんで野菜を1個買うより、10個まとめて買った方が、おまけしてもらえたり、値段を安くしてもらえたりするのと似ています。このように、材料費を抑えることにも繋がります。

さらに、一度にたくさん作ることで、工場の機械や従業員を効率よく働かせることができます。遊園地の乗り物のように、一度にたくさんの人を乗せて動かす方が効率が良いのと同じです。機械や人の稼働率を上げることで、生産性を高められます。

このように、ロット生産は、製造にかかる費用を抑え、生産性を高めることで、多くの製品を効率よく作ることを可能にします。しかし、大量に作って売れ残ってしまうと、在庫を抱えるリスクも高まります。需要予測をしっかり行い、適切な量を生産することが大切です。

| ロット生産のメリット | 説明 |

|---|---|

| 製造コストの削減 | 一度に大量生産することで、1個あたりの製造コストを抑える。 |

| 作業時間の短縮 | 機械の設定変更の手間を省き、作業時間を短縮。 |

| 材料費の削減 | 大量仕入れによる割引で材料費を抑える。 |

| 生産性の向上 | 機械や従業員の稼働率を向上させ、生産性を高める。 |

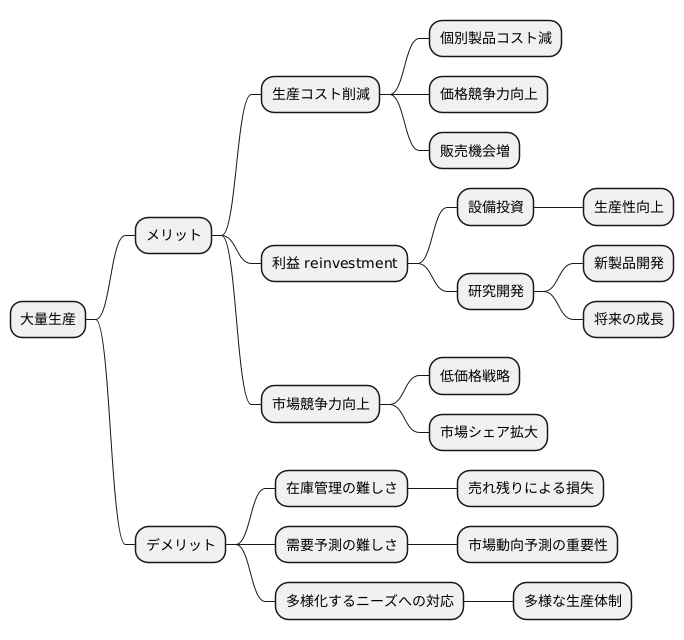

大量生産による利益

多くの製品を一度に作る大量生産方式は、会社の儲けを増やす上で大切な役割を担っています。一つひとつの製品を作る費用を減らすことで、他社と比べて値段を安く設定できるようになり、より多くの買い手に商品を届けることが可能になります。例えば、工場で使う機械を効率的に動かし、材料を一括購入することで、製品一つあたりの値段を抑えることができます。

また、大量生産によって生まれた利益は、新しい製品の開発や工場の設備を新しくすることに投資できます。たとえば、利益を使って新しい機械を導入すれば、さらに生産性を高め、より多くの製品を作ることができるようになります。あるいは、研究開発に投資することで、消費者のニーズに合った新しい商品を生み出し、会社の将来の成長へと繋げることができます。このように、大量生産で得た利益を再投資することで、会社は成長のサイクルを生み出し、発展を続けることができます。

大量生産は、市場での競争力を高め、会社が長く続くために大切な要素です。特に、値段に敏感な市場では、大量生産による低価格戦略は大きな強みとなります。他社より安い値段で商品を提供することで、市場での会社の占める割合を広げ、より多くの利益を得ることが見込めます。

しかし、大量生産には在庫管理や需要予測の難しさといった課題も存在します。売れ残りが出てしまうと、せっかく安く作っても利益が出ないどころか損失につながる可能性があります。そのため、市場の動向を正しく読み取り、適切な量の製品を作る計画を立てることが重要です。また、消費者の好みが多様化する現代においては、大量生産だけでなく、多様なニーズに対応できる生産体制の構築も求められます。

需要予測の難しさ

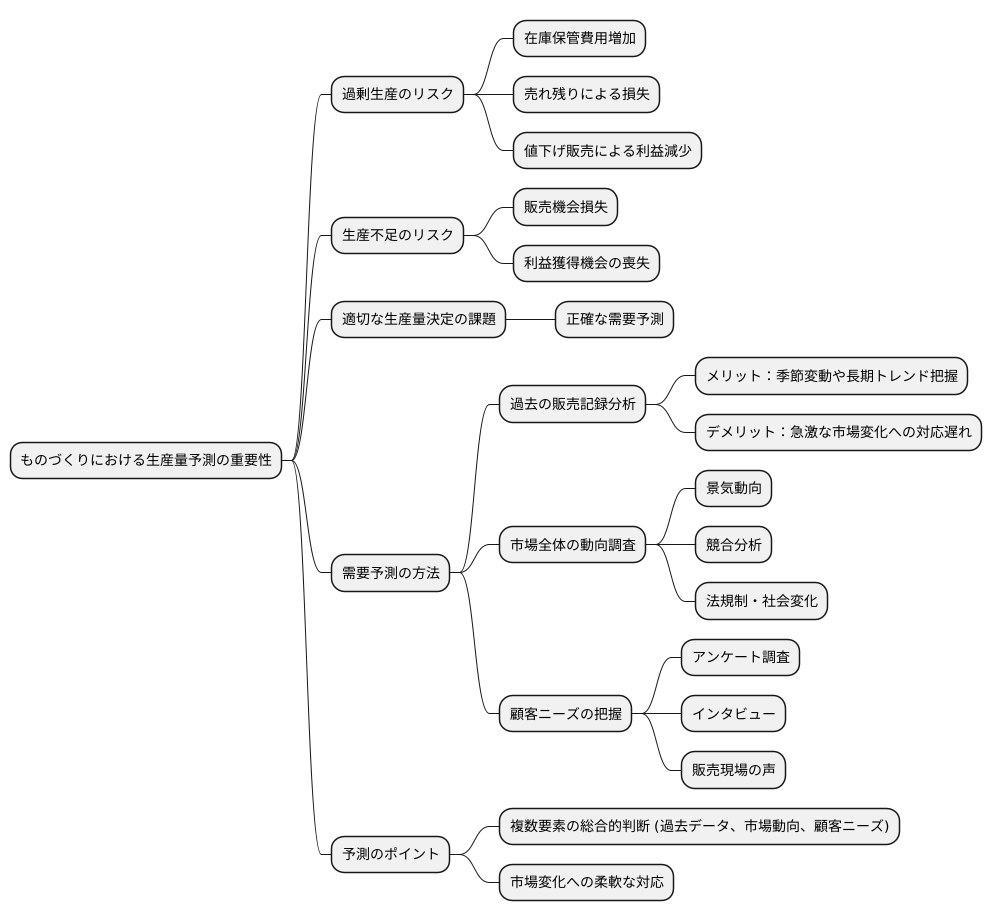

ものづくりにおいて、まとめて作るやり方では、どれくらい売れるかを正しく見通すことがとても大切です。作った量が必要な量よりも多すぎると、余分な在庫を抱えることになり、保管場所の費用や、売れずに捨ててしまうことによる損失につながります。さらに、売れ残った品物は値段を下げて売らなければならず、儲けを減らす原因になります。反対に、必要な量よりも少なく作ってしまうと、売れたはずの機会を失い、儲けのチャンスを逃してしまいます。

買い手の求めているものを的確につかみ、ちょうど良い生産量を決めることは、まとめて作るやり方をうまく行かせる上でとても重要な課題です。どれくらい売れるかを見通すには、過去の販売記録を分析したり、市場全体の動きを調べたり、買い手が何を求めているかを理解したりと、色々なことを考えなければなりません。

過去の販売記録からは、季節ごとの売れ行きの変化や、長期的な需要の増減といった傾向を読み取ることができます。ただし、過去のデータだけに頼ると、急な市場の変化や新しい商品の登場といった予測できない出来事への対応が遅れ、正確な予測につながらない可能性があります。

市場全体の動きを調べることも重要です。景気全体が良くなっているか悪くなっているか、競争相手の新しい商品が出ていないか、法律や社会全体の変化など、市場を取り巻く様々な要因が需要に影響を与えます。これらの情報を集め、分析することで、より精度の高い予測が可能になります。

さらに、買い手が何を求めているかを理解することも欠かせません。アンケート調査やインタビュー、販売現場の声などを集め、顧客のニーズを的確に捉えることで、本当に必要とされる製品を、必要な量だけ生産することができます。

このように、どれくらい売れるかを見通すには、過去のデータ、市場の動向、顧客のニーズといった複数の要素を総合的に判断することが重要です。これらの情報を組み合わせ、常に変化する市場に柔軟に対応することで、過剰在庫や機会損失を最小限に抑え、ものづくりを成功に導くことができるのです。

保管場所の確保

ものをたくさん作るやり方では、作ったものを置いておく場所をきちんと用意しておくことがとても大切です。作ったものをしまっておく場所を確保するには、会社にとって大きなお金の負担がかかります。倉庫を借りるためのお金、電気やガス、水道を使うためのお金、そこに人を配置するためのお金など、保管するためのお金は決して少なくありません。もし、保管する場所が足りなくなってしまうと、ものを滞りなく作る作業が続けられなくなり、せっかくの商機を逃してしまうことにもなりかねません。

保管場所を確保することは、ものを作る計画と合わせて、細かく気を配って考える必要があります。作るものの大きさ、保管しておく期間、保管するのに必要な温度や湿度などをよく考えて、一番適した保管場所を選ぶことが重要です。倉庫には、常温倉庫、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など、様々な種類があります。保管するものの性質に合わせて、適切な倉庫を選ぶ必要があります。例えば、食品や医薬品など、温度管理が必要なものは、冷蔵倉庫や冷凍倉庫に保管する必要があります。また、危険物など、特別な管理が必要なものは、専用の倉庫に保管する必要があります。

自社で倉庫を所有する場合、初期投資として多額の費用が必要となります。また、倉庫の維持管理にも費用がかかります。一方、外部の倉庫業者を利用する場合、初期投資を抑えることができます。また、保管場所の確保や維持管理の手間を省くことができます。自社で倉庫を持つよりも、外部の倉庫業者に頼む方が良い場合もあります。外部の倉庫業者には、様々なサービスを提供しているところがあります。例えば、商品の入出庫管理、在庫管理、配送代行などです。これらのサービスを利用することで、保管にかかる手間やコストを削減することができます。

保管場所をきちんと確保することは、生産活動を円滑に進める上で欠かせない要素です。保管にかかるコストと、保管場所不足による機会損失のリスクを天秤にかけ、最適な保管方法を選択することが、企業の成長にとって重要です。

| 保管場所の重要性 | 保管場所確保のポイント | 保管場所の種類と選択 | 保管場所の確保方法 |

|---|---|---|---|

生産活動を円滑に進める上で欠かせない。

|

生産計画と合わせて綿密に検討する必要がある。

|

様々な種類がある。

保管物の性質に合わせ適切な倉庫を選ぶ。

|

外部倉庫業者のサービス例:

|

小回りの効かない体制

大量生産によって費用を抑えて高い効果を生み出す方法として、ある程度のまとまった数を一度に作るやり方があります。これは、同じ製品を一度にたくさん作ることで、準備や片付けにかかる手間を減らし、材料の仕入れ費用も抑えられるという利点があります。しかし、このような方法は、時代の流れやお客さんの細かい要望に応えるのが難しいという問題点も抱えています。

流行やお客さんの好みはすぐに変わります。そのため、柔軟に生産のやり方を変えられる体制が求められます。しかし、一度に大量の製品を作ってしまうと、製品の設計を変えたり、作る数を調整したりするのに時間がかかってしまいます。変化の激しい今の時代には、すぐに対応できることが重要です。一度にたくさん作るやり方は、時代遅れになってしまうかもしれません。

例えば、新しいタイプの携帯電話が発売され、人気が出たとします。しかし、一度にたくさん作るやり方をしている工場では、すぐにその携帯電話を生産することはできません。なぜなら、既に別の携帯電話を大量に作る計画を立ててしまっているからです。計画を変更して新しい携帯電話を作り始めるには、多くの時間と手間がかかります。その間に、他社が新しい携帯電話を発売し、市場を奪ってしまうかもしれません。

また、最近は様々な種類の製品を少量ずつ作る必要性や、お客さんの好みに合わせた製品を作る必要性が高まっています。このような時代の変化に対応するためには、生産のやり方をより柔軟にする工夫が必要です。例えば、3Dプリンターなどの新しい技術を導入することで、多様な製品を少量ずつ、そしてお客さんの要望に合わせて作ることができるようになります。また、受注生産方式を採用することで、売れるかどうかわからない製品を大量に作るリスクを避けることができます。時代の変化に合わせて、生産体制を見直すことが、企業の生き残りにとって不可欠と言えるでしょう。

| 大量生産のメリット | 大量生産のデメリット | 時代に求められる生産体制 |

|---|---|---|

| 費用を抑えて高い効果を生み出す。準備や片付けの手間を減らし、材料の仕入れ費用も抑えられる。 | 時代の流れやお客さんの細かい要望に応えるのが難しい。柔軟に生産のやり方を変えられない。変化の激しい今の時代には、すぐに対応できない。 | 柔軟に生産のやり方を変えられる体制。多様な製品を少量ずつ、顧客の好みに合わせて作る。3Dプリンターなどの新しい技術の導入、受注生産方式の採用。 |

今後の展望

今後の製造業のあり方、特にまとまった数量を一度に作る方法、いわゆるロット生産の将来について考えてみましょう。ロット生産は、同じ製品を一度にたくさん作ることで、作業効率を高め、製品一つあたりの値段を下げるという大きな利点があります。しかし、一方で、どれくらい売れるかを見積もるのが難しく、売れ行きが予想と違ってしまうと在庫を抱えてしまう危険性があります。また、一度に大量生産するため、顧客の細かい要望に応えたり、急に変化する需要に対応することが難しいという問題もあります。これからのロット生産は、これらの問題点を解決し、もっと柔軟で効率的な生産方法へと変わっていく必要があります。

具体的には、まず売れる量をより正確に見積もるために、情報をうまく活用した予測技術の向上が求められます。加えて、少量多品種の生産に対応できるような生産設備の導入も重要です。顧客一人ひとりの要望に応じた製品作りにも対応できる体制を整える必要があります。

また、環境問題への取り組みも欠かせません。資源の節約、省エネルギー、廃棄物の削減など、地球環境に優しい生産方法を確立することが、これからのロット生産には求められています。具体的には、材料の無駄を減らす工夫や、製造過程で使うエネルギーを減らす技術の開発、そして製品が寿命を迎えた後に適切に処理する方法の確立などが挙げられます。

これからのロット生産は、効率性と柔軟性、そして環境への配慮をバランスよく実現した、より高度で洗練された生産方法へと発展していくと考えられます。技術革新や社会の変化に合わせて、常に改善を続け、持続可能な社会の実現に貢献していくことが、製造業の未来にとって不可欠です。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 需要予測の難しさによる在庫リスク | 情報活用による予測技術の向上 |

| 顧客ニーズ・変化への対応の難しさ | 少量多品種生産対応の設備導入、顧客個別対応体制の構築 |

| 環境問題への対応 | 資源節約、省エネルギー、廃棄物削減 (材料の無駄削減、省エネ技術開発、適切な処理方法の確立) |