セラピストの道:多様な進路と専門性

転職の質問

『セラピスト』になるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

セラピストの種類によるけど、多くの場合は専門の学校で学ぶ必要があるね。マッサージやアロマなら民間の学校、心理療法なら大学で心理学を学ぶ必要がある場合が多いよ。

転職の質問

学校以外に、必要なことはありますか?

転職研究家

そうだね。人と接するのが好きだったり、体力や精神力に自信があることも大切な要素の一つだよ。お客様の話をじっくり聞いたり、施術で体力を消耗することも多いからね。

セラピスト

- セラピストの主な仕事内容

- セラピストとは、心理療法や物理療法で心や体を癒す治療・療法を行う人のことを差します。マッサージセラピー、アロマセラピー、アニマルセラピーなどさまざまな分野の治療法があります。お客様から意見を直接聞く機会も多くやりがいがありますが、収入が安定しない(業務委託など)場合も多いので、給与面や勤務時間など自分にあった職場をみつけることが大切です。セラピーに関する専門知識があることはもちろん、人と接するのが好きな人、体力や精神面に自信がある人が求められます。

- セラピストになるには

- 心理系学科などがある大学・短大・専門学校やセラピストを育成するスクールなどで学んだ後、サロン、リラクゼーション施設、医療・福祉施設などに就職します。就職や転職に有利なアロマセラピスト(公益社団法人日本アロマ環境協会主催)やレギュラーライセンス(日本リフレクソロジスト認定機構主催)、臨床心理士(日本臨床心理士資格認定協会主催)などの民間資格や公認心理士などの国家資格を取得するのもおすすめです。

セラピストになるには

人の心身を癒やす仕事であるセラピスト。様々な種類があり、どの分野を目指すかによって必要な資格や学ぶ内容が大きく変わります。まず、身体の不調を扱うセラピストを目指す場合を考えてみましょう。例えば、理学療法士は、怪我や病気で身体が不自由になった方の機能回復を支援します。歩行訓練や運動療法などを通して、日常生活への復帰をサポートする仕事です。作業療法士は、身体や心の障害を持つ方が、日常生活で必要な動作を出来るようになるための訓練や支援を行います。着替えや食事、仕事や趣味など、その人に必要な活動を再び行えるようにお手伝いします。これらの資格を取得するには、指定された大学や専門学校で学び、国家試験に合格する必要があります。専門的な知識や技術を習得するには、長期間の学習が必要です。

一方、心のケアに携わるセラピストとしては、臨床心理士や公認心理師が挙げられます。心の悩みを抱える人々に、カウンセリングや心理検査などを通して、心の問題解決を支援します。精神的な不調を抱える方にとって、心の支えとなる重要な役割を担っています。これらの資格は、大学院で心理学を深く学び、実習や国家試験を経て取得することになります。大学卒業後もさらに高度な専門知識を学ぶ必要があるため、より長く学ぶ覚悟が必要です。

その他にも、音楽療法士やアロマセラピストなど、様々な分野のセラピストが存在します。それぞれの分野で求められるスキルや知識は異なりますが、共通して言えるのは、人への深い関心と寄り添う姿勢が重要だということです。どの分野のセラピストを目指すとしても、資格取得後も学び続ける姿勢が大切です。常に最新の知識や技術を習得し、研鑽を積むことで、より質の高い支援を提供できるようになります。将来セラピストを目指す方は、自分が本当にやりたいことは何か、どんな人を支えたいのかをじっくり考え、自分に合った道を選んでください。

| セラピストの種類 | 仕事内容 | 資格取得方法 |

|---|---|---|

| 理学療法士 | 怪我や病気で身体が不自由になった方の機能回復を支援 (歩行訓練、運動療法など) | 指定の大学/専門学校 + 国家試験 |

| 作業療法士 | 身体/心の障害を持つ方が日常生活に必要な動作を行えるように訓練/支援 (着替え、食事、仕事、趣味など) | 指定の大学/専門学校 + 国家試験 |

| 臨床心理士/公認心理師 | 心の悩みを抱える人々にカウンセリング/心理検査を通して心の問題解決を支援 | 大学院 + 実習 + 国家試験 |

| 音楽療法士/アロマセラピストなど | それぞれの分野に特化したセラピーを提供 | それぞれの分野の資格取得方法による |

多様な専門分野

人を癒やす、助ける仕事である治療家は、実に様々な専門分野に分かれています。身体の機能回復を助ける理学療法士は、怪我や病気、加齢によって身体が不自由になった方の運動機能の回復を支援します。ストレッチや筋力トレーニング、歩行訓練などを通して、日常生活を自立して送れるようサポートします。また、日常生活動作の支援を行う作業療法士は、着替えや食事、入浴といった基本的な動作の練習を通して、患者さんがその人らしく生活を送れるように支援します。さらに、心の問題を抱える人を支える臨床心理士や公認心理師は、カウンセリングや心理検査などを通して、心の悩みに寄り添い、解決への道を共に探ります。

言葉によるコミュニケーションに困難を抱える人を支援するのが言語聴覚士です。ことばの発達に遅れのある子どもから、脳卒中などでことばに障害が生じた大人まで、幅広い年齢層の方を対象に、発音の練習やコミュニケーション方法の指導などを行います。そして、音楽の力で心身の健康を促進するのが音楽療法士です。音楽を聴いたり、演奏したりすることで、感情表現を豊かにしたり、ストレスを軽減したりする効果が期待されます。近年、高齢化が進むにつれて、高齢者の機能回復を専門とする治療家の需要が高まっています。寝たきりや認知症の予防、介護負担の軽減など、高齢者の生活の質を向上させる上で、治療家の役割はますます重要になっています。また、ストレスの多い現代社会において、心の健康に対する関心も高まっており、相談員や心理療法士のニーズも増加しています。

それぞれの専門分野で必要とされる知識や技術は異なり、資格取得後も継続的な学びと研鑽が欠かせません。学会や研修会に参加して最新の知見を習得したり、専門書を読んだり、他の治療家と交流したりすることで、常に自身の専門性を高めていく必要があります。

| 職業 | 役割 | 対象 |

|---|---|---|

| 理学療法士 | 怪我や病気、加齢による身体機能の回復支援、ストレッチ、筋力トレーニング、歩行訓練など | 身体が不自由になった方 |

| 作業療法士 | 日常生活動作(着替え、食事、入浴など)の支援 | 日常生活動作に困難を抱える方 |

| 臨床心理士/公認心理師 | カウンセリング、心理検査などによる心の問題のサポート | 心の問題を抱える人 |

| 言語聴覚士 | 言葉によるコミュニケーションの困難への支援、発音練習、コミュニケーション方法の指導 | 言葉の発達に遅れのある子ども、脳卒中などで言葉に障害が生じた大人 |

| 音楽療法士 | 音楽による心身の健康促進、感情表現の向上、ストレス軽減 | 心身の健康促進を必要とする人 |

| 相談員/心理療法士 | 心の健康相談、心理療法 | 心の健康に課題を持つ人 |

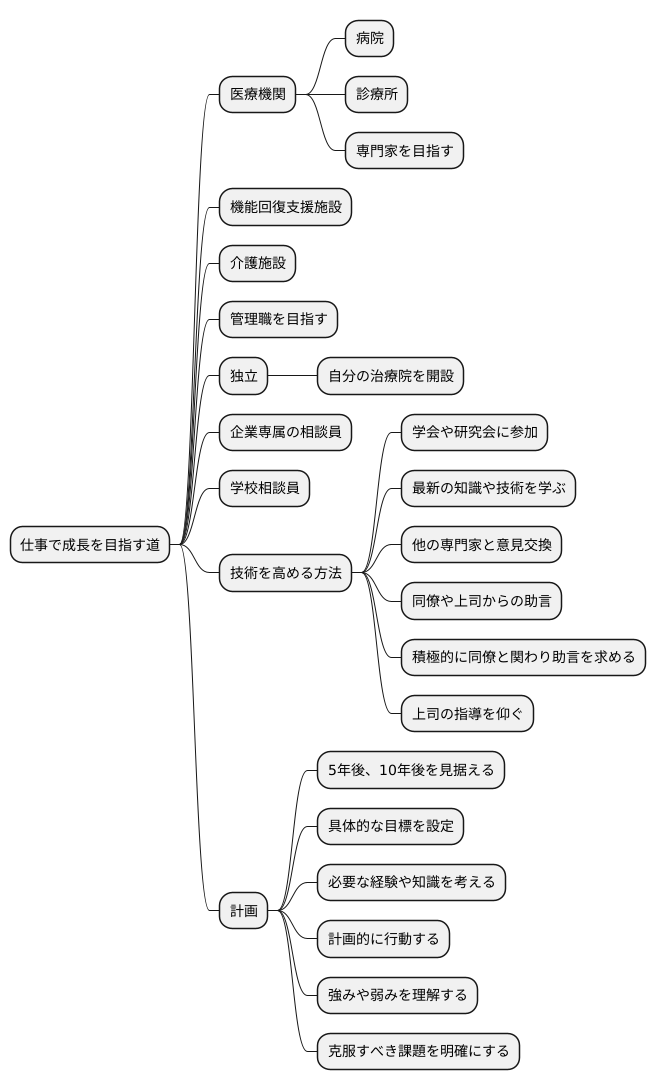

キャリアアップの道

人は誰しも、より高い目標を目指し、自らの職務において成長を望むものです。仕事でより高い地位や役割を求めることは、自然な感情と言えるでしょう。仕事で成長を目指す道は、選んだ専門分野によって大きく異なってきます。例えば、心身の治療を行う人の場合、病院や診療所といった医療機関で経験を積み、特定の分野に深い知識と技術を持つ専門家を目指す道があります。また、機能回復支援施設や介護施設で、多くの職員をまとめる管理職を目指す人もいます。さらに、独立して自分の治療院を開設するという選択肢もあります。

近年、企業や学校では、心の健康管理の重要性が高まっています。そのため、企業専属の相談員や学校相談員といった、新たな仕事の形も生まれています。自分の得意分野や将来の計画に合わせて、自分に合った道を選ぶことが大切です。そのためには、日々の仕事を通して様々な経験を積み重ね、技術の向上に励む必要があります。資格取得や研修に参加して専門性を高める努力も欠かせません。

自分の技術を高めるためには、学会や研究会に積極的に参加し、最新の知識や技術を学ぶことも重要です。他の専門家と意見交換をすることで、新たな発見や刺激を得られるでしょう。また、同僚や上司からの助言は、貴重な学びの機会となります。日々の仕事の中で、積極的に同僚と関わって助言を求めたり、上司の指導を仰いだりすることで、自分自身の成長を促すことができます。

将来の計画を立てる際には、5年後、10年後を見据えて、具体的な目標を設定することが重要です。目標達成のためには、どのような経験や知識が必要なのかを考え、計画的に行動することが大切です。自分の強みや弱みを理解し、克服すべき課題を明確にすることで、着実に目標に近づくことができるでしょう。

やりがいと難しさ

人の心と体に寄り添う仕事である治療士は、大きなやりがいと同時に深い難しさを抱えています。

まず、やりがいについて考えてみましょう。治療士の仕事は、人の人生に直接的に関わり、患者さんの苦痛を和らげ、健康を取り戻すお手伝いをすることです。患者さんが笑顔で日常生活を送れるようになるまで支えることができ、その過程を共に歩む中で、深い信頼関係を築くことができます。患者さんから感謝の言葉をいただいたり、回復していく姿を見ることができるのは、この仕事ならではの大きな喜びであり、何にも代えがたいやりがいと言えるでしょう。

一方で、治療士の仕事には精神的な負担が伴います。患者さんの痛みや苦しみに寄り添う中で、自分自身も心を痛めることが少なくありません。また、患者さんの病状が思うように改善しなかったり、厳しい現実に直面することもあります。さらに、常に最新の知識や技術を学び続けなければならないというプレッシャーもあります。医療は日々進歩しており、新しい治療法や情報が次々と出てきます。そのため、常に勉強し、スキルアップしていく必要があります。

また、変化する医療制度や社会情勢に対応していくことも求められます。医療を取り巻く環境は常に変化しており、新しい制度や政策に対応していく必要があります。これらの変化に柔軟に対応し、質の高い医療を提供し続けるためには、常にアンテナを高く持ち、情報を収集していく努力が欠かせません。

このように、治療士の仕事はやりがいと難しさの両面を持っています。しかし、患者さんのために全力を尽くしたいという強い使命感を持つことで、困難な状況も乗り越え、この仕事を続けることができるのです。患者さんの健康と幸せを願う強い思いが、治療士の仕事の原動力となっています。

| やりがい | 難しさ |

|---|---|

|

|

求められる資質

人を癒やす仕事であるセラピストは、専門的な知識や技術はもちろん重要ですが、それ以上に人間性が問われる仕事です。

患者さんはそれぞれ異なる背景や事情を抱え、心身に痛みを抱えています。だからこそ、セラピストには患者さんの言葉に耳を傾け、真摯に寄り添う姿勢が求められます。相手の立場に立って物事を考え、共感する力は、信頼関係を築く上で欠かせません。また、スムーズな意思疎通のためには、的確な言葉で分かりやすく説明するなど、高いコミュニケーション能力も必要です。

医療は日々進歩しています。新しい情報や技術を常に取り入れ、学び続ける意欲も大切です。資格取得後も、研修や学会に参加するなどして、自己研鑽に励む姿勢が、質の高い治療を提供することに繋がります。

さらに、セラピストは高い倫理観と責任感を持つ必要があります。患者さんの情報を適切に管理し、守秘義務を遵守することはもちろん、提供する治療内容について責任ある行動が求められます。

患者さんは、年齢、性別、文化、宗教など、様々な背景を持っています。偏見を持たず、あらゆる患者さんを尊重する心が大切です。それぞれ異なる価値観を理解し、多様なニーズに対応できる柔軟性も必要となります。

時に、思うように治療が進まず、困難な状況に直面することもあるでしょう。それでも、諦めずに粘り強く患者さんと向き合い続けることが重要です。強い意志と忍耐力を持って、患者さんの回復をサポートしていくことが、セラピストとしてのやりがいにも繋がります。

これらの資質を磨き続けることで、患者さんからの信頼も厚くなり、より良いセラピストへと成長していくことができるでしょう。

| カテゴリー | 必要な資質 |

|---|---|

| 専門知識・技術 | 専門的な知識、技術 |

| 人間性 | 真摯に寄り添う姿勢、共感する力、偏見を持たない、あらゆる患者さんを尊重する心 |

| コミュニケーション能力 | 的確な言葉で分かりやすく説明する、高いコミュニケーション能力 |

| 学習意欲 | 学び続ける意欲、自己研鑽に励む姿勢 |

| 倫理観・責任感 | 高い倫理観、責任感、責任ある行動、守秘義務の遵守 |

| 柔軟性 | 多様なニーズに対応できる柔軟性 |

| 忍耐力・意志の強さ | 諦めずに粘り強く患者さんと向き合い続ける、強い意志、忍耐力、患者さんの回復をサポート |

将来の展望

これからの世の中は、人が年を重ねるにつれて、心身の健康を保つことがますます大切になってきます。同時に、心の健康に対する関心も高まっており、このような社会の変化に伴い、人の心と体を癒やす専門家であるセラピストの必要性はますます高まると考えられます。

特に、病院だけでなく、住み慣れた家で医療や介護を受けられる在宅医療や、地域で支え合う仕組みである地域包括ケアシステムが整ってきている今、地域で活躍するセラピストの役割はこれまで以上に重要性を増しています。顔なじみのセラピストが、それぞれの地域に住む人々の心身の健康を支える存在として、なくてはならないものとなるでしょう。

科学技術の進歩も、セラピストの活躍の場を広げる大きな力となります。今までにない新しい治療法や、体に負担の少ないリハビリ機器などが開発されることで、セラピストはより多くの困りごとを抱える人々を助けることができるようになるでしょう。たとえば、遠くに住んでいる人や、体の都合で家から出られない人にも、専門的な知識や技術を持ったセラピストが対応できるようになるかもしれません。

このように、社会のニーズは常に変化していきます。セラピストとして活躍し続けるためには、社会の変化に柔軟に対応しながら、自らの専門性を高め、質の高いサービスを提供し続ける必要があります。常に新しい情報を集め、新しい技術を学ぶ姿勢が、これからのセラピストには不可欠です。そうすることで、より多くの人々の健康に貢献し、信頼される存在として活躍できるでしょう。

| 社会の変化 | セラピストへの影響 | セラピストの対応 |

|---|---|---|

| 高齢化社会、健康意識の向上 | セラピストの必要性向上 | – |

| 在宅医療、地域包括ケアシステムの普及 | 地域での役割の重要性が増す | – |

| 科学技術の進歩 | 活躍の場が広がる、より多くの人を助けられる | – |

| 社会ニーズの変化 | – | 柔軟な対応、専門性の向上、質の高いサービス提供、常に新しい情報を集め、新しい技術を学ぶ |