救急救命士:命を守るプロフェッショナルの道

転職の質問

『救急救命士』(交通事故や心臓病などで瀕死の状態になっている患者を救急車で病院に運ぶ際に、現場および車内で傷病者の気道の確保や静脈路確保のための輸血などを行うのが救急救命士です。平成3年に制定された資格で、救急救命士の活躍により救急患者の救命率は年々向上しています。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

救急救命士になるには、まず国家試験に合格する必要があります。受験資格を得るには、養成機関で3年以上学ぶか、一定期間の実務経験が必要です。

転職の質問

養成機関というのは、具体的にどんなところですか?

転職研究家

専門学校や大学などが挙げられます。厚生労働大臣が指定した養成機関で学ぶ必要がありますよ。

救急救命士

- 救急救命士の主な仕事内容

- 交通事故や心臓病などで瀕死の状態になっている患者を救急車で病院に運ぶ際に、現場および車内で傷病者の気道の確保や静脈路確保のための輸血などを行うのが救急救命士です。平成3年に制定された資格で、救急救命士の活躍により救急患者の救命率は年々向上しています。

- 救急救命士になるには

- 大学入学資格を有する者で、文部科学大臣または厚生労働大臣の指定する救急救命士学校・養成所(指定校)で2年課程を卒業するなどした後、国家試験を受験します。

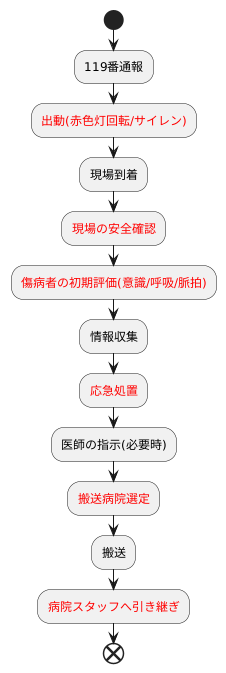

救急救命士の仕事内容

119番通報が入ると、赤いランプを回転させ、サイレンを鳴らしながら救急車は現場へと急いで向かいます。救急救命士は、この緊急車両の中で、一刻を争う事態に備え、緊張感を持って待機しています。現場に到着すると、状況は様々です。交通事故、急病、転落事故など、予測できない事態に直面します。救急救命士は、まず現場の安全確認を行います。二次災害の危険性がないか、周囲に危険物が落ちていないかなどを注意深く確認します。そして、傷病者に駆け寄り、意識、呼吸、脈拍の確認といった初期評価を行います。同時に、周囲の人から状況を聞き取り、何が起きたのかを把握します。傷病者の状態に応じて、気道確保、酸素吸入、心臓マッサージ、止血、骨折の固定など、適切な応急処置を施します。場合によっては、医師の指示を受け、高度な医療行為を行うこともあります。救急車内という限られた空間で、揺れる車内の中で、必要な医療機器を適切に使用し、迅速かつ的確な処置を行うには、高度な技術と豊富な知識、そして冷静な判断力が必要です。傷病者を搬送する病院の選定も、救急救命士の重要な任務です。傷病者の容態や搬送時間などを考慮し、最も適切な医療機関を選びます。病院へ搬送する途中も、救急救命士の仕事は続きます。病院スタッフへ容態の変化や行った処置などの情報を伝え、スムーズな引き継ぎを行います。肉体的にも精神的にも負担の大きい仕事ですが、人命を救うという大きなやりがいを感じられる仕事です。救急救命士は、まさに命の最前線で活躍する、尊い職業と言えるでしょう。

必要な資格と養成

命を救う現場で活躍する救急救命士。その職務を担うには、国家資格である救急救命士の資格が必要です。この資格を得るための道のりは、相応の努力と学びを要します。

まず、厚生労働大臣の指定を受けた養成所で3年以上、あるいは4年制大学で2年以上、専門の教育を受ける必要があります。養成所や大学では、人体の仕組みや働きを学ぶ解剖学や生理学といった基礎医学に加え、病気の知識を学ぶ医学も学びます。さらに、現場で求められる実践的な技術の習得にも重点が置かれます。心臓や呼吸が止まった人を助ける心肺蘇生法や、けがの手当てを行う外傷処置、そして状況に応じて適切な薬を与える薬物投与などを学びます。これらの知識と技術は、人命を預かる救急救命士にとって必要不可欠です。

厳しい養成過程を経て卒業した後、国家試験に挑戦します。この試験は、筆記試験と実技試験で構成され、合格率は毎年変動しますが、常に高い水準を維持しています。試験内容は幅広く、救急救命士として必要な知識、技術、判断力が問われます。合格という栄冠を勝ち取った者は、晴れて救急救命士として活動できるようになります。

しかし、学びはここで終わりではありません。医療は日々進歩しており、救急救命士も常に最新の知識や技術を習得し続ける必要があります。資格取得後も、継続的な学習を通して、変化する医療現場に対応していくことが求められます。人命を救うという崇高な使命感を持つ人にとって、救急救命士は、生涯を通して学び続けられる、やりがいのある職業と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格 | 国家資格である救急救命士 |

| 養成機関 | 厚生労働大臣指定の養成所(3年以上)または4年制大学(2年以上) |

| 学習内容 | 基礎医学(解剖学、生理学など)、医学、実践的な技術(心肺蘇生法、外傷処置、薬物投与など) |

| 卒業後 | 国家試験(筆記試験と実技試験) |

| 資格取得後 | 継続的な学習(医療は日々進歩するため) |

キャリアアップの道

人命を救う救急救命士は、その経験を活かして様々な方向へ進むことができます。現場での経験を積み重ねることで、より責任ある立場に就く道も開けます。例えば、指導救急救命士は、新人救急救命士を教え導く重要な役割を担います。豊富な経験と知識を活かし、次世代の育成に貢献することができます。また、消防司令補は、消防署において現場の指揮や管理業務を担当します。現場で培った判断力と統率力を発揮し、より安全で効率的な活動に貢献します。これらの役職は、現場経験を積んだ救急救命士にとって、やりがいのあるキャリアアップの道と言えるでしょう。

救急救命士の資格を活かし、活躍の場を広げる道もあります。病院の救急外来では、医師と連携し、緊急性の高い患者の処置にあたります。迅速かつ的確な判断と処置が求められる、責任の重い仕事です。また、ドクターヘリでは、いち早く現場に駆けつけ、一刻を争う患者の搬送にあたります。上空から状況を把握し、最適な医療を提供することで、救命率の向上に大きく貢献できます。さらに、災害医療の分野で活躍する道もあります。国内外で発生する災害現場では、救急救命士の専門知識と技術が不可欠です。国際緊急援助隊に参加し、海外で医療支援活動を行う救急救命士もいます。災害医療は、過酷な状況下での活動となりますが、人々の命を守るという大きな使命感を持つことができます。

このように、救急救命士のキャリアパスは多岐に渡ります。自身の経験や能力、そして将来どのような形で社会貢献したいかを考え、最適な道を選ぶことが大切です。目の前の仕事に真摯に取り組み、常に新しい知識や技術を学ぶことで、より高度な専門性を身につけることができます。学び続ける姿勢を持つことで、活躍の場を広げ、自身の成長にも繋がるでしょう。

仕事のやりがいと厳しさ

人の命を救うということは、この上なく大きなやりがいと言えるでしょう。救急救命士は、まさにその最前線で活躍する職業です。一刻を争う現場で、自らの知識と技術を駆使し、目の前で命が助かる瞬間に立ち会えることは、何にも代えがたい感動と深い充足感をもたらします。地域社会の安全を守るという大きな使命感も、日々の業務の大きな原動力となるでしょう。

しかし、光があれば影があるように、救急救命士の仕事には、大きな責任と重圧が伴います。不規則な勤務体制は、生活リズムを崩しやすく、肉体的にも精神的にも負担がかかります。常に緊張を強いられる現場では、極度のストレスにさらされることも少なくありません。そして、最も辛いのは、自らの全力を尽くしても、救えない命があるという現実と向き合わなければならないことです。目の前で失われていく命を前に、無力感や深い悲しみに襲われることもあるでしょう。このような経験は、心に大きな傷を残し、精神的なケアが必要となる場合もあります。

厳しい現実の中でも、救急救命士は、決して希望を失ってはいけません。共に働く仲間との協力は、困難を乗り越える大きな力となります。互いに支え合い、励まし合うことで、精神的な負担を軽減し、前向きな気持ちで仕事に取り組むことができるでしょう。人々の命を守るという強い意志を持ち続けること、そして、常に学び続け、技術を向上させることこそが、救急救命士として最も大切なことです。救急救命士は、まさに命を守る専門家であり、その責任と使命の重さを胸に、日々、危険と隣り合わせの現場で活躍しています。彼らが安心して職務を全うできるよう、社会全体で支えていく必要があるでしょう。

| メリット | デメリット | 心構え |

|---|---|---|

|

|

|

将来の展望

私たちの社会は高齢化が進み、それに伴い救急車を呼ぶ人の数も増え続けていくと見られています。このような状況の中で、一刻を争う事態に命を救う救急救命士の仕事は、これまで以上に大切になっていくでしょう。また、近年は大きな災害も増えており、災害時に医療を届けることの重要性も増しています。そのため、救急救命士が活躍する場は、病院だけでなく、災害現場など様々な場所に広がっていくと考えられます。

医療の技術は日々進歩しており、救急救命士にもより高い知識と技術が求められるようになっています。例えば、空飛ぶ機械(ドローン)を使った救急医療や、人工知能(AI)を使った診断支援システムなど、新しい技術が救急医療の現場で使われ始めています。これらの技術を使うためには、救急救命士は常に学び続け、最新の知識と技術を身につけていくことが必要です。

救急救命士は、人々の命を守る大切な仕事です。高齢化や災害の増加、医療技術の進歩など、社会の変化に合わせて、救急救命士の仕事内容も変化していくでしょう。今後は、病院の外で救急医療を提供する機会や、より専門的な知識や技術が必要となる場面も増えていくと予想されます。

救急救命士は、未来の救急医療を支える重要な役割を担っています。人々の命を救うという強い使命感を持って、日々努力を続けることで、より安全で安心な社会を築くことに貢献できるでしょう。目の前の命を救うだけでなく、地域の人々の健康を守る活動や、災害に備えた訓練などを通して、地域社会の安全・安心に貢献していくことも期待されています。常に学び続け、変化に対応していく姿勢が、未来の救急医療をより良いものにするために不可欠です。

| 救急救命士の仕事の重要性 | 求められる変化 |

|---|---|

| 高齢化による救急要請の増加、災害時の医療提供の重要性、病院外での救急活動の増加 | 高度な知識と技術(ドローン、AI)、継続的な学習、専門性の深化 |

| 人々の命を守る役割、地域社会の安全・安心に貢献 | 地域医療活動、災害対策訓練への参加 |

転職という選択肢

人生における仕事とは、ただ賃金を得るためだけのものではなく、自己実現や社会貢献の場でもあります。特に人の命を守る救急救命士という職業は、大きな責任とやりがいを感じながら働くことができる尊い仕事です。しかし、激務であることや、職場環境、給与面など様々な理由で、他の仕事への転身を考える方も少なくありません。そこで、救急救命士の資格や経験を活かせる、転職という選択肢について考えてみましょう。

救急救命士の経験は、他の医療関連の仕事に役立ちます。例えば、病院の救急外来や集中治療室などで働くことができます。そこでは、救急救命士時代に培った迅速な判断力や的確な処置能力が活かせます。また、医療機器メーカーで働くという道もあります。医療機器の開発や販売に携わることで、医療現場の知識や経験を活かすことができます。さらに、医療系専門学校の教員として、未来の救急救命士を育てるという選択肢もあります。後輩の育成を通して、社会貢献することも可能です。

救急救命士として培ってきた能力は、医療分野以外でも高く評価されます。特に、消防職員として培った危機管理能力や、チームをまとめるリーダーシップは、様々な仕事で求められる重要な能力です。一般企業の管理職や、安全管理部門などでも、これらの能力を活かして活躍できるでしょう。

転職を考える際には、まず自分の経験や能力、そして将来どのような仕事をしたいのかをじっくり考えることが大切です。そして、色々な情報を集め、様々な可能性を探ることが重要です。転職に関する相談窓口や、仕事を紹介してくれる会社などを利用するのも良いでしょう。専門家の助言を受けることで、自分に合った仕事を見つけやすくなるはずです。救急救命士として得た貴重な経験を活かし、新しい分野に挑戦することも、仕事の幅を広げる一つの方法と言えるでしょう。