視能訓練士の仕事と未来:可能性広がる専門職

転職の質問

『視能訓練士』(目の機能に問題がある人たちの機能回復のための訓練や検査を行う専門家です。高い技術と親切な心遣いが必要な職業です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

視能訓練士になるには、大学や専門学校で視能訓練士の国家資格を取得するための勉強をし、卒業後、国家試験に合格する必要があります。視能訓練士の学校は全国にあります。

転職の質問

視能訓練士の学校は、どこにありますか?

転職研究家

視能訓練士養成校は全国にあります。厚生労働省のホームページで確認できますよ。都道府県別に学校が掲載されているので、調べてみて下さい。

視能訓練士

- 視能訓練士の主な仕事内容

- 視機能に障害のある人々に機能の回復のための矯正訓練や検査を行う専門的な医療技術が視能訓練です。優れた技術と細やかな心遣いを必要とする職業です。

- 視能訓練士になるには

- 視能訓練士になるには、毎年1回行われる国家試験に合格する必要があります。試験に合格すると、厚生労働大臣の免許を受けて視能訓練士となります。受験資格は、文部科学大臣や厚生労働大臣の指定する視能訓練士の養成校で、1年から3年以上在籍して必要な技能と知識を習得した人が対象になります。

視能訓練士の役割

視能訓練士は、眼科医療の中で、目の機能を詳しく調べ、訓練を通して視力の改善や維持を助ける専門家です。医師や看護師、検査技師などと共にチームを組んで、患者さんの目の健康を守ります。

具体的には、物が二つに見える、あるいは片方の目が弱く見えてしまうといった、斜視や弱視の患者さんに対して、眼球の動きの訓練や視力矯正の訓練、両目で物を見る機能の検査などを行います。これらの訓練は、患者さんの目の状態に合わせて、それぞれ異なる方法で行います。例えば、弱視の訓練では、遮蔽訓練といって、良い方の目を隠して、弱い方の目を使う練習をすることがあります。また、斜視の訓練では、プリズム眼鏡などを使い、両目で見る感覚を養う訓練を行います。

視能訓練士の仕事は、訓練だけにとどまりません。眼鏡やコンタクトレンズの処方も行いますし、病気などで視力が低下してしまった方への支援(ロービジョンケア)も行います。さらに、子どもの目の発達を支援する小児眼科分野でも活躍の場が広がっています。例えば、子どもの視力の発達を促すための訓練や、発達障害に伴う視覚の問題への対応などです。

近年、高齢化が進むにつれ、加齢黄斑変性や緑内障といった目の病気が増えています。これらの病気は、視力の低下を招き、日常生活に大きな影響を与えます。視能訓練士は、患者さん一人ひとりの状態に合わせた訓練プログラムを作り、見えにくさを抱える人々が、より快適に日常生活を送れるようサポートします。そのため、視能訓練士の必要性はますます高まっており、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 役割 | 具体的な業務内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 目の機能の検査と訓練 | 眼球運動訓練、視力矯正訓練、両眼視機能検査、遮蔽訓練、プリズム眼鏡を用いた訓練など | 斜視・弱視の患者 |

| 視力矯正 | 眼鏡・コンタクトレンズの処方 | 視力矯正が必要な人 |

| ロービジョンケア | 病気などで視力が低下した人への支援 | 視力低下に悩む人 |

| 小児眼科分野での支援 | 視力の発達を促す訓練、発達障害に伴う視覚の問題への対応 | 子供 |

| 高齢者への支援 | 加齢黄斑変性、緑内障などによる視力低下への対応、個別の訓練プログラム作成 | 高齢者 |

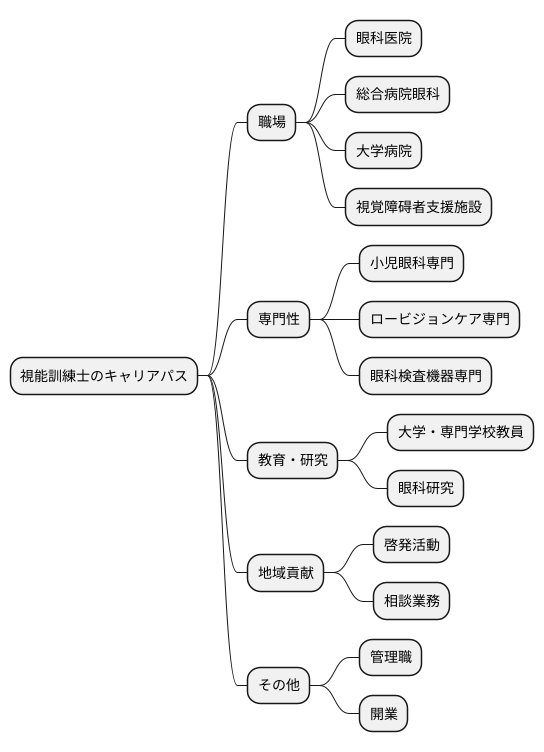

働く場所とキャリアアップ

目の訓練士である視能訓練士は、様々な場所で活躍できます。主な職場としては、街の眼科医院や総合病院の眼科、設備の整った大学病院、目の不自由な方を支える施設などが挙げられます。経験を積むことで、一人前の視能訓練士としてさらに成長し、様々な形で仕事の幅を広げることができるでしょう。

例えば、子どもの目の悩みに特化した専門家になる道や、見えにくい方の生活を支えるロービジョンケアに精通した専門家を目指すこともできます。また、眼科で使う検査機器の専門家として活躍することも可能です。

さらに、大学や専門学校で未来の視能訓練士を育てる教員になったり、目の健康に関する研究に携わる道もあります。他にも、地域の人々と協力して、目の健康を守るための啓発活動や相談業務に携わるなど、活躍の場は実に様々です。

管理職としてチームをまとめる立場になる人もいます。また、独立して自分の眼科医院を開業するという選択肢もあります。

このように、視能訓練士は自分の興味や得意なことを活かしながら、様々な形でキャリアを築くことができます。自分に合った働き方や将来の目標を考えながら、柔軟にキャリアプランを立てられるのは、視能訓練士という仕事の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

必要な資格とスキル

視能訓練士になるには、国家資格である「視能訓練士」の資格が必須です。この資格を得るには、視能訓練士を養成する学校で学ぶ必要があります。これらの学校は、文部科学大臣によって指定されており、3年間または4年間の課程があります。学校を卒業した後、国家試験に合格することで、晴れて視能訓練士として働くことができます。

視能訓練士学校では、眼に関する様々なことを学びます。目の病気について学ぶ眼科学、視力を矯正する方法を学ぶ視能矯正学、目の検査方法を学ぶ眼科検査学など、専門的な科目が多くあります。さらに、人の体の仕組みを学ぶ生理学や、心の働きについて学ぶ心理学なども学びます。これらの幅広い知識は、視能訓練士として働く上で土台となります。

視能訓練士として働くには、専門的な知識や技術だけでなく、患者さんと良好な関係を築くための対話力も大切です。患者さんの訴えを丁寧に聞き取り、分かりやすく説明する能力が求められます。また、患者さんのわずかな変化も見逃さない観察力や、問題が生じた際に適切な解決策を見つけ出す能力も必要です。医療現場は常に変化しているため、新しい情報や技術を積極的に学ぶ姿勢も重要です。そして何よりも、視覚に困難を抱える人々の生活を支えるという強い責任感と使命感が不可欠です。視能訓練士は、人々の大切な視力に関わる責任ある仕事であり、やりがいのある職業です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格 | 視能訓練士(国家資格) |

| 養成機関 | 視能訓練士養成学校(3年または4年制) |

| 学習内容 | 眼科学、視能矯正学、眼科検査学、生理学、心理学など |

| 必要な能力・資質 | 患者さんとの良好な関係を築くための対話力、患者さんのわずかな変化も見逃さない観察力、問題が生じた際に適切な解決策を見つけ出す能力、新しい情報や技術を積極的に学ぶ姿勢、視覚に困難を抱える人々の生活を支えるという強い責任感と使命感 |

転職とその方法

視能訓練士の仕事を変えたい場合、医療関係の仕事に詳しい仲介業者を使うのが一般的です。なぜなら、こういった仲介業者は一般には公開されていない求人情報を持っていることが多く、転職を希望する人の条件に合った仕事を紹介してくれるからです。

仲介業者を使うメリットは、求人の紹介だけにとどまりません。履歴書や職務経歴書の書き方、面接の練習といった、転職活動全体をサポートしてくれるからです。自分だけで転職活動を進めるのは大変ですが、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、自信を持って転職活動に臨むことができます。

転職活動を始めるにあたって、まず自分はどういう働き方をしたいのか、将来どのような仕事がしたいのかを考えることが大切です。給料や勤務時間といった条件面だけでなく、どんな仕事内容が良いのか、どんな職場環境で働きたいのかなど、具体的に考えてみましょう。これらの希望条件を整理しておくことで、仲介業者との面談もスムーズに進みます。

仲介業者との面談では、自分の得意なことやこれまでの経験を積極的に語り、転職したいという気持ちを伝えることが重要です。うまく自分のことを伝えられないと、希望に合った仕事を紹介してもらえない可能性があります。また、転職先の病院や診療所についてよく知ることも大切です。その病院や診療所はどんな考えで運営されているのか、職場の雰囲気はどうかなど、見学や面談の機会があれば積極的に参加し、自分の目で確かめてみましょう。実際に足を運んでみることで、資料だけでは分からない情報を得ることができ、自分に合った職場かどうかを判断する材料になります。インターネットで調べるだけでなく、直接足を運ぶことで、より具体的なイメージを持つことができます。

| 転職活動のステップ | 詳細 |

|---|---|

| 仲介業者の活用 | 医療関係に特化した仲介業者に登録。非公開求人の紹介や転職活動のサポート(履歴書・職務経歴書作成、面接練習など) |

| 自己分析 | 希望する働き方、将来の仕事像を具体的に検討(給料、勤務時間、仕事内容、職場環境など) |

| 仲介業者との面談 | 自分の強み、経験、転職への熱意を伝える。希望条件を明確にする。 |

| 転職先の情報収集・確認 | 病院・診療所の運営理念、職場環境などを、見学や面談を通して確認。インターネットだけでなく、直接訪問して情報を集める。 |

将来の展望

近年の高齢化の進行は目を見張るものがあり、それに伴い、生活習慣病も増加しています。加えて、パソコンや携帯電話といった電子機器の普及も相まって、眼の病気を抱える人は増加傾向にあります。このような社会情勢を背景に、視能訓練士の需要は今後ますます高まることが見込まれます。

特に、病院から離れた地域での医療、つまり在宅医療や地域医療といった分野においては、視能訓練士の活躍の場はますます広がっていくでしょう。高齢化が進むにつれ、病院への通院が困難な方も増えていくことが予想されるため、自宅や地域に近い場所で眼の健康管理を支える視能訓練士の役割は益々重要性を増していくと考えられます。

また、眼科の医療技術も日進月歩で進歩を遂げており、新しい検査機器や治療法が次々と開発されています。このような状況下で、視能訓練士は常に最新の知識と技術を学び続ける必要があり、刻々と変化する医療の求めに対し、的確に対応していくことが重要となります。

さらに、人工知能を活用した診断支援の開発など、医療現場における技術革新も目覚ましいものがあります。視能訓練士もこれらの新しい技術を積極的に取り入れ、患者一人ひとりに合った質の高い医療を提供していくことが求められています。人工知能はあくまでも補助的な役割を果たすものであり、視能訓練士の専門的な知識や経験と組み合わせることにより、より精密で迅速な診断が可能となり、患者にとってより良い医療サービスの提供につながると期待されています。

| 社会情勢 | 視能訓練士への影響 | 求められる対応 |

|---|---|---|

| 高齢化の進行、電子機器の普及に伴う眼の病気増加 | 需要増加、特に在宅医療や地域医療での活躍の場拡大 | – |

| 眼科医療技術の進歩 (新しい検査機器や治療法の開発) | – | 最新の知識と技術を学び続ける |

| 人工知能を活用した診断支援の開発 | – | 新しい技術を積極的に取り入れ、専門知識や経験と組み合わせ、精密で迅速な診断を行う |

やりがいと大変さ

視能訓練士の仕事には、人々の目の健康を支え、生活の質を向上させるという、大きなやりがいがあります。患者さんと直接向き合い、視力検査や訓練を通して、見え方の改善をサポートする仕事です。検査の結果を医師に報告するだけでなく、患者さん自身にも分かりやすく説明し、日常生活での注意点や訓練方法を指導します。

目の不自由さを感じている患者さんにとって、視能訓練士は心強い味方です。例えば、子どもの弱視治療では、長期間にわたる訓練が必要となることも少なくありません。訓練を通して、子どもの視力が徐々に回復し、以前は見づらかったものが見えるようになる喜びを、親御さんと一緒に分かち合うことができます。患者さんから感謝の言葉をいただいたり、笑顔で日常生活を送る様子を目にすることは、視能訓練士にとってこの上ない喜びであり、仕事のやりがいに繋がります。

一方で、視能訓練士の仕事には、大変な側面もあります。患者さん一人ひとりの状態は異なり、性格も様々です。そのため、円滑なコミュニケーションを図り、信頼関係を築くためには、高いコミュニケーション能力が求められます。また、視覚に障害のある患者さんにとって、視能訓練士は重要な情報源です。そのため、医学的知識に基づいた正確な情報を提供する必要があります。さらに、医療技術は常に進歩しています。新しい検査機器や治療法が登場するたびに、積極的に学び、知識や技術を更新していく努力が欠かせません。

このように、視能訓練士の仕事には、やりがいと同時に責任も伴います。目の健康を守るという使命感を持って、日々研鑽を積み、患者さんと真摯に向き合うことで、この仕事の奥深さとやりがいをより一層感じることができるでしょう。

| やりがい | 大変な側面 |

|---|---|

|

|