歯科技工士:進化する職人技と将来性

転職の質問

質問:「歯科技工士」(歯科医師の指示にしたがって、人工的な歯を作ったり、矯正装置の作製、修理、加工したりします。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

歯科技工士になるには、厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所を卒業することが必要です。養成所は3年制で、卒業すると国家試験を受ける資格が得られます。

転職の質問

3年間も学校に通う必要があるんですね。国家試験は難しいですか?

転職研究家

試験は毎年1回行われており、筆記試験と実地試験があります。しっかり勉強すれば合格できますよ。歯科技工士は、人々の健康に貢献できるやりがいのある仕事です。頑張ってください!

歯科技工士

- 歯科技工士の主な仕事内容

- 歯科医師の指示にしたがって、人工的な歯を作ったり、矯正装置の作製、修理、加工したりします。

- 歯科技工士になるには

- 歯科技工士になるには一般的には高校卒業後、厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所に入所し、所定の課程を修めて卒業した後、歯科技工士試験に合格し、免許を取得します。一般的には、大学・短大・専門学校を卒業し、国家試験を受けます。教育年限は昼間大学では4年間、短大・専門学校では2年間、夜間(専門学校)で3年間で、学習する科目は、歯牙解剖、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、歯科理工学などといった理論や知識のほか、歯科技工実習にも多くの時間が当てられます。

歯科技工士の仕事内容

歯科技工士は、歯科医師からの指示書に基づき、失った歯の代わりとなるものや、歯並びを良くするものなどを製作する専門家です。具体的には、部分入れ歯や総入れ歯、差し歯、ブリッジ、クラウンといった人工の歯や、歯列矯正で使用する矯正装置などを製作します。

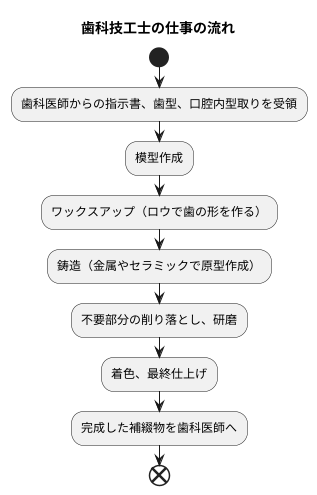

歯科技工士の仕事は、まず歯科医師から送られてきた患者さんの歯型や口腔内の型取り、そして指示書を基に模型を作るところから始まります。この模型を土台にして、ワックスと呼ばれるロウのような素材を用いて歯の形を精巧に作り上げるワックスアップという作業を行います。その後、ワックス型を元に金属やセラミックなどの材料を用いて、人工歯や矯正装置の原型を鋳造します。鋳造後は、不要な部分を削り落とし、研磨して表面を滑らかに整え、自然な歯の色合いに近づけるため着色を行い、最終的な仕上げを行います。これらの一連の工程は全て手作業で行われ、高度な技術と精密な作業が求められます。

歯科技工士の仕事は、単なる物作りにとどまりません。製作した補綴物は、患者さんの噛む機能の回復だけでなく、美しい笑顔を取り戻すことにも繋がります。患者さんの生活の質の向上に直接関わる重要な役割を担っていると言えるでしょう。また、歯科医療技術は日々進歩しており、新しい材料や技術が次々と開発されています。歯科技工士は、常に新しい知識や技術を習得し、技術の向上に努める必要があります。患者さんのQuality of Lifeの向上に貢献できる、大きなやりがいのある仕事です。

歯科技工士になるには

歯科技工士は、入れ歯や差し歯、矯正装置など、歯に関する様々な装置を作る専門家です。 その仕事内容は、歯科技工所で歯科医師の指示に基づき、模型の製作から完成品の研磨まで、全ての工程に深く関わります。まさに、歯科技工士の緻密な技術と知識が、人々の快適な食生活や美しい笑顔を支えていると言えるでしょう。

では、どのようにすれば歯科技工士になれるのでしょうか。まず厚生労働大臣が認めた歯科技工士養成学校(多くは専門学校)で、2年以上学ぶ必要があります。そこでは、歯の構造や働き、様々な歯科材料の特性、そして歯科技工に関する専門的な知識と技術を習得します。具体的には、歯の解剖学や生理学、歯科材料学、歯科技工学といった専門科目を学びます。座学だけでなく、実習を通して実践的な技術を磨くことも重要です。

学校を卒業した後、国家試験に合格しなければ、歯科技工士として働くことはできません。国家試験は筆記試験と実地試験から構成されており、合格率は例年60%前後です。決して容易な試験ではありませんが、養成学校でしっかりと学べば、合格の可能性は高まります。試験対策として、過去問を解いたり、模擬試験を受けるなど、十分な準備をしておくことが大切です。

歯科技工士は国家資格です。つまり、国家試験に合格し免許を取得すれば、歯科医院や歯科技工所で働くことができます。また、独立開業して自分の歯科技工所を持つことも可能です。歯科医療は人々の健康にとって不可欠であり、歯科技工士の需要は今後も安定的に推移すると予想されます。人々の健康に貢献したい、ものづくりが好きという人は、歯科技工士という職業を検討してみてはいかがでしょうか。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 学校で学ぶ | 厚生労働大臣が認めた歯科技工士養成学校(多くは専門学校)で2年以上学ぶ。歯の構造や働き、歯科材料の特性、歯科技工に関する専門的な知識と技術を習得する。 |

| 2. 国家試験に合格 | 筆記試験と実地試験から成る国家試験に合格する必要がある。合格率は例年60%前後。 |

| 3. 歯科技工士として働く | 歯科医院や歯科技工所で働く。独立開業して自分の歯科技工所を持つことも可能。 |

キャリアアップの道

歯科技工士として、経験を積み重ねることで、専門性を高め、キャリアアップを実現できる道は複数存在します。まず、特定の分野に秀でた技術を身につけることで、専門技工士の資格取得を目指せます。例えば、入れ歯製作に特化した専門技工士や、審美歯科に特化した専門技工士など、様々な専門分野が存在します。これにより、自身の専門性を高め、市場価値を高めることが可能です。

また、歯科技工所という組織の中で、管理者や経営者として活躍するという道もあります。歯科技工所の運営やスタッフの管理、顧客との良好な関係構築といった、技術以外の能力が求められます。歯科技工士としての技術に加え、管理能力や経営能力を身につけることで、組織の中核を担う存在としてキャリアアップを図れます。

さらに、教育機関で後進の育成に携わる道も考えられます。歯科技工士養成学校や専門学校で、将来の歯科技工士を育てる役割を担うことで、自身の知識や技術を次世代に伝えることができます。教育を通じて、歯科技工界全体の発展に貢献しながら、自身のキャリアを高めることができます。

独立開業という道も魅力的です。自分の歯科技工所を立ち上げ、経営者として手腕を発揮することで、大きなやりがいと収益を得られる可能性があります。ただし、独立開業には技術力だけでなく、経営能力や資金調達能力など、多岐にわたる能力が必要となります。綿密な計画と準備が不可欠です。

いずれの道を選ぶにしても、技術力に加えて、患者や同僚との良好な関係を築くための対人能力、そして、経営や管理に必要な能力を磨くことが重要です。これらをバランス良く高めることで、歯科技工士としてより一層のキャリアアップを実現できるでしょう。

| キャリアパス | 詳細 | 必要な能力 |

|---|---|---|

| 専門技工士 | 特定分野の技術を極め、資格取得を目指す。例:入れ歯製作、審美歯科など | 高度な専門技術、資格取得のための学習能力 |

| 管理者・経営者 | 歯科技工所内で、運営、スタッフ管理、顧客対応などを担当。 | 技術力に加え、管理能力、経営能力、対人能力 |

| 教育者 | 歯科技工士養成学校などで後進の育成に携わる。 | 技術力、教育能力、コミュニケーション能力 |

| 独立開業 | 自身の歯科技工所を立ち上げ、経営を行う。 | 技術力、経営能力、資金調達能力、事業計画作成能力 |

将来展望と需要

歯科技工士という仕事は、高齢化が進む社会において、ますます重要性を増しています。人々の歯の健康に対する意識は高まり続け、より美しく健康な歯を求める声も大きくなっています。このような背景から、歯科技工士の仕事は将来にわたって安定した需要が見込まれます。

特に、高い技術力と専門知識を持つ歯科技工士は、今後さらに必要とされるでしょう。例えば、入れ歯や差し歯を製作する際、患者さんの歯の状態や噛み合わせなどを精密に分析し、より自然で快適な使い心地を実現する高度な技術が求められます。また、審美歯科への関心の高まりを受けて、自然な歯の色や形を再現する高い技術力を持つ歯科技工士も、より多くの需要が見込まれます。

コンピューターを使った設計や製造技術(キャド・カム)に精通した歯科技工士も、これからの時代において欠かせない存在です。これらの技術を駆使することで、より精巧で高品質な補綴物を作製することが可能になります。また、作業効率の向上にも繋がり、患者さんの待ち時間を短縮することにも貢献できます。

近年、人工歯根を埋め込む治療法であるインプラント治療が広く普及しています。それに伴い、インプラントに関する専門知識と技術を持つ歯科技工士の需要も増加しています。人工歯根に適合する人工歯を作製するためには、高度な技術と精密な作業が求められます。インプラント治療は今後も需要の増加が見込まれるため、この分野に精通した歯科技工士は、将来性のあるキャリアを築くことができるでしょう。

歯科技工士として活躍し続けるためには、常に新しい技術や知識を学び続けることが大切です。医療技術は常に進歩しており、それに対応していくためには、積極的に研修やセミナーに参加するなど、自己研鑽に励む必要があります。そうすることで、患者さんに最高の医療を提供し、社会に貢献できる歯科技工士として、長く活躍できるでしょう。

| 需要増加の背景 | 求められるスキル・知識 |

|---|---|

| 高齢化の進展、歯の健康意識の向上、審美歯科への関心の高まり | 高い技術力と専門知識、自然で快適な使い心地を実現する技術、自然な歯の色や形を再現する技術 |

| デジタル化の進展 | コンピューターを使った設計や製造技術(キャド・カム) |

| インプラント治療の普及 | インプラントに関する専門知識と技術、高度な技術と精密な作業 |

| 医療技術の進歩 | 常に新しい技術や知識を学び続ける姿勢 |

やりがいと魅力

歯科技工士の仕事は、人々の生活をより良くすることに直接つながる、やりがいのある仕事です。食べ物を噛む、話すといった日常生活の動作を支える、人工の歯や入れ歯などを製作するのが主な仕事です。一つひとつ丁寧に、患者さんの口に合うように調整していくため、緻密さと集中力が求められます。しかし、その分、自分の手で作り上げたものが、患者さんの笑顔や自信を取り戻す力となるのを目の当たりにしたとき、大きな喜びとやりがいを感じることができます。

また、歯科技工士は、ただ黙々と作業するだけでなく、歯科医師や歯科衛生士といった他の医療関係者と協力して、チーム医療の一員として働くことができます。それぞれの専門知識を生かし、患者さんにとって最良の治療を提供するために、互いに連携を取りながら仕事を進めていきます。そのため、コミュニケーション能力も重要です。

さらに、歯科技工の分野は、常に新しい技術や材料が開発されています。3次元印刷技術や新しい素材など、日進月歩で進化していくため、常に学び続ける姿勢が必要です。新しい技術を習得することで、より精度の高い、より患者さんに優しい補綴物を作ることができるようになります。向上心のある人にとって、常に新しい発見があり、自分の技術を磨き続けることができる、魅力的な職業と言えるでしょう。

そして、歯科技工士には、技術を磨けば磨くほど、キャリアアップの道も広がっていきます。熟練した技術を身につければ、専門性の高い分野で活躍したり、独立開業することも可能です。また、近年では高齢化社会の進展に伴い、歯科技工士の需要はますます高まっています。将来性も期待できる職業と言えるでしょう。

| やりがい | 仕事内容 | 求められる能力 | キャリアパス |

|---|---|---|---|

| 患者さんの笑顔や自信を取り戻す力となる | 人工の歯や入れ歯などを製作 | 緻密さ、集中力、コミュニケーション能力、常に学び続ける姿勢 | 専門性の高い分野で活躍、独立開業 |

歯科技工士に必要な資質

歯科技工士は、入れ歯や差し歯、歯の詰め物といった、人工の歯を作る職人です。その仕事は、歯科医師からの指示書に基づき、患者さん一人ひとりに合わせた精密な人工歯を製作するという、大変緻密で責任の重いものです。そのため、歯科技工士として成功するためには、高い技術力と人間性が求められます。

まず、細かい作業を正確に行うための器用さは必須です。ミクロン単位の調整が必要となることもあり、わずかなずれが人工歯の適合性を損なう可能性があります。また、長時間にわたる細かい作業に集中力を維持すること、そして、うまくいかない時にも諦めずに根気強く取り組む姿勢も大切です。

さらに、歯科医師の指示を正しく理解し、求めるものを的確に製作するためには、円滑な意思疎通が欠かせません。指示内容を丁寧に確認し、不明点があれば質問するなど、積極的にコミュニケーションをとる必要があります。また、患者さんの希望や不安に寄り添い、快適な人工歯を提供するためには、患者さんの気持ちを理解しようと努めることも重要です。

歯科技工の分野は技術革新が速いため、常に新しい情報や技術を学ぶ意欲、技術を向上させようとする向上心も必要です。学会や研修会に参加したり、専門誌を読んだりするなど、自己研鑽を怠らないことが、優れた歯科技工士への道につながります。

そして何よりも、患者さんの口の中に入るものを作るという責任感と、患者さんの健康に貢献したいという強い思いが重要です。一つひとつの作業に真心を込めて取り組み、患者さんの生活の質向上に貢献するという使命感を持つことで、やりがいを感じながら仕事に取り組むことができるでしょう。これらの資質を磨き、日々努力を続けることで、信頼される歯科技工士として活躍できるはずです。

| 必要な資質・能力 | 詳細 |

|---|---|

| 高い技術力 |

|

| 人間性 |

|