児童相談員:子どもを守る専門職の道筋

転職の質問

『児童相談員』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

児童相談員になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは『児童福祉司』として、もう一つは『心理判定員』として働く道です。どちらを目指したいかによって、必要な資格や経験が違ってきます。

転職の質問

『児童福祉司』と『心理判定員』では、どう違うのですか?

転職研究家

簡単に言うと、児童福祉司は、子供の家庭環境や親子関係といった社会的な側面から問題をみます。一方、心理判定員は、子供の心理状態や発達といった側面から問題をみます。両方の視点から判断することで、子供にとって一番良い方法を見つけ出すことができます。

児童相談員

- 児童相談員の主な仕事内容

- 虐待・いじめ・不登校等、子供を取り巻く環境はますます厳しくなっており、家庭だけでは解決できない問題です。その子供たちの権利を守るために設置されているのが児童相談所。そこで実際に子供や親たちと対面し、子供にとって最も適切と思われる解決策を決めて実行するのが児童相談員と呼ばれる「児童福祉司」と「心理判定員」です。前者は、親子関係等子供を巡る環境から問題を捉えるに対して、後者は、子供の心理的な側面から問題を捉え、両者の調査を基に子供の具体的な指導・援助、また、児童福祉施設への入所等などの決定を行ったりします。

- 児童相談員になるには

- 両者とも児童福祉法で定められた資格を必要とする職業で、まず地方公務員試験に合格しなければなりません。さらに、法律に定める次の要件を満たす必要があります。児童福祉司は、「大臣の指定する学校・施設等を卒業するか、大学において心理学等の学科を終了していること」「医師の資格があること」「社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事したことがあること」のいずれかが必要となります。心理判定員は、「医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者、またはこれに準じる者」、「大学において心理学を専修する課程を修めて卒業した者、又はこれに準ずる資格を有する者」のいずれかが必要となります。

仕事の概要

児童相談員は、子どもたちの健やかな成長を支える、とても大切な仕事です。子どもたちが安全な環境で、心身ともに健やかに育つことができるように、様々な問題を抱える子どもやその家族を支援します。

具体的な仕事内容は多岐に渡ります。親からの虐待や育児放棄といった深刻な問題への対応はもとより、非行、いじめ、発達障害など、子どもを取り巻く様々な困難についても、相談に乗り、適切な解決策を見出すための支援を行います。子どもが安心して相談できるよう、じっくりと話を聞き、気持ちに寄り添うことが重要です。

関係機関との連携も大切な仕事の一つです。学校や病院、警察、福祉事務所など、様々な機関と協力しながら、子どもにとって最適な支援を提供します。例えば、虐待を受けている子どもには、安全な場所を確保するために一時保護施設に保護し、保護者には専門機関と連携して子育て支援を行います。非行に走ってしまった子どもには、更生に向けた指導や支援を行います。

児童相談員は、常に子どもの最善の利益を第一に考えなければなりません。そのためには、子どもに関する幅広い知識と高度な専門性が必要です。児童福祉、心理学、教育学、法律など、様々な分野の知識を学び、実践で活かす必要があります。また、子どもに対する深い愛情と理解も欠かせません。子どもの心に寄り添い、信頼関係を築くことで、初めて子どもは心を開いてくれます。

児童相談員は、子どもたちの未来を守る、やりがいのある仕事です。子どもたちの笑顔のために、保護者や地域社会と協力しながら、日々努力を続けています。

| 仕事内容 | 詳細 |

|---|---|

| 問題を抱える子どもや家族への支援 | 虐待、育児放棄、非行、いじめ、発達障害など、様々な問題への相談、適切な解決策のための支援、子どもへの寄り添い |

| 関係機関との連携 | 学校、病院、警察、福祉事務所などとの連携、一時保護、子育て支援、更生指導など |

| 子どもの最善の利益の追求 | 児童福祉、心理学、教育学、法律などの知識、子どもへの愛情と理解、信頼関係の構築 |

必要な資格

子どもたちの幸せを守る仕事である児童相談員になるためには、いくつかの大切な資格が必要です。中でも代表的な資格として、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士といった国家資格が挙げられます。これらの資格は、大学や大学院でそれぞれの専門分野を深く学び、試験に合格することで得られるものです。

社会福祉士は、困っている人々を支えるための幅広い知識と技術を身につけた専門家です。福祉に関する様々な法律や制度を理解し、人々の生活の様々な場面で寄り添い、問題解決を支援します。児童相談員として働く上でも、この社会福祉士の資格は、子どもや家族を取り巻く状況全体を把握し、適切な支援を行う上で非常に役立ちます。

精神保健福祉士は、心の健康に問題を抱える人々を支える専門家です。心の病気を抱える人の相談に乗り、社会復帰を支援したり、地域社会での生活を支えたりします。児童相談の現場では、虐待を受けた子どもや、心に傷を負った子どもたちの心のケアを行う上で、精神保健福祉士の専門知識と経験が不可欠です。

臨床心理士は、心の問題を抱える人々に心理的な支援を行う専門家です。心理検査やカウンセリングなどを通して、心の状態を把握し、問題解決を助けます。児童相談員として、子どもたちの心の発達や、トラウマからの回復を支援する上で、臨床心理士の資格は大きな力となります。

これらの資格を取得した後、児童相談所や市町村の福祉課などで実際に働きながら経験を積むことで、より専門性を高めることができます。近年、子どもへの虐待が増え、その内容も複雑化しているため、児童相談員への期待はますます高まっています。そのため、国や地方自治体による研修制度も充実しており、常に最新の知識や技術を学ぶ機会が提供されています。子どもたちの未来を守るため、日々研鑽を積むことが求められます。

| 資格 | 役割 | 児童相談での活用 |

|---|---|---|

| 社会福祉士 | 困っている人々を支えるための幅広い知識と技術を持つ。福祉に関する法律や制度を理解し、生活の様々な場面で寄り添い、問題解決を支援する。 | 子どもや家族を取り巻く状況全体を把握し、適切な支援を行う。 |

| 精神保健福祉士 | 心の健康に問題を抱える人々を支える。相談に乗り、社会復帰を支援したり、地域社会での生活を支える。 | 虐待を受けた子どもや、心に傷を負った子どもたちの心のケアを行う。 |

| 臨床心理士 | 心の問題を抱える人々に心理的な支援を行う。心理検査やカウンセリングを通して心の状態を把握し、問題解決を助ける。 | 子どもたちの心の発達や、トラウマからの回復を支援する。 |

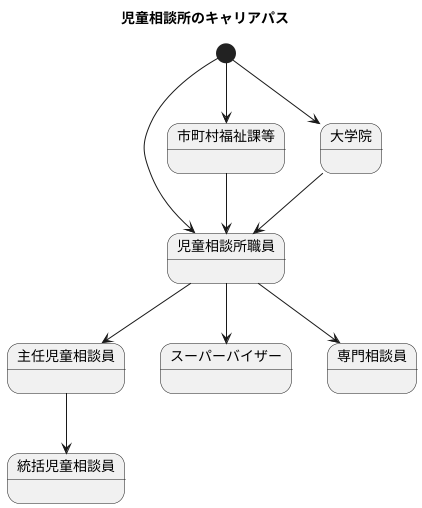

キャリアアップの道

子どもたちの幸せを守る児童相談所の職員は、様々な経歴を持つ人たちが集まり、より良い仕事を目指して日々努力を重ねています。 経験を積み重ねることで、主任児童相談員や統括児童相談員といった役職に就くことができます。主任児童相談員は、チームをまとめ、相談業務を円滑に進める役割を担います。統括児童相談員は、複数のチームを統括し、児童相談所全体の運営に携わります。これらの役職に就くことで、より大きな責任とやりがいを感じながら仕事に取り組むことができます。

児童相談所に入る前に、市町村の福祉課や児童家庭支援センターなどで経験を積む職員も少なくありません。これらの部署で、子どもや家庭を取り巻く様々な課題に接することで、児童相談員として必要な知識や技能を身につけることができます。また、地域との連携の大切さを学ぶこともできます。こうして培った経験は、児童相談所での仕事に大いに役立ちます。

より専門的な知識を求め、大学院で研究の道を選ぶ職員もいます。大学院では、子どもに関する心理学や社会学、法律など、幅広い分野を学ぶことができます。研究活動を通して、専門性を深めるとともに、最新の知見を現場に持ち帰り、実践に活かすことができます。

近年は、スーパーバイザーや専門相談員といった、高度な知識と技能を持つ人材育成にも力を入れています。スーパーバイザーは、他の職員の相談に乗り、助言や指導を行う役割を担います。専門相談員は、特定の分野に特化した知識を持ち、より専門的な相談支援を行います。これらの専門職は、児童相談所の質の向上に欠かせない存在です。このように、児童相談所では、職員一人ひとりの能力や希望に応じたキャリアアップの道が開かれています。子どもたちの幸せのために、職員一同、日々研鑽を積んでいます。

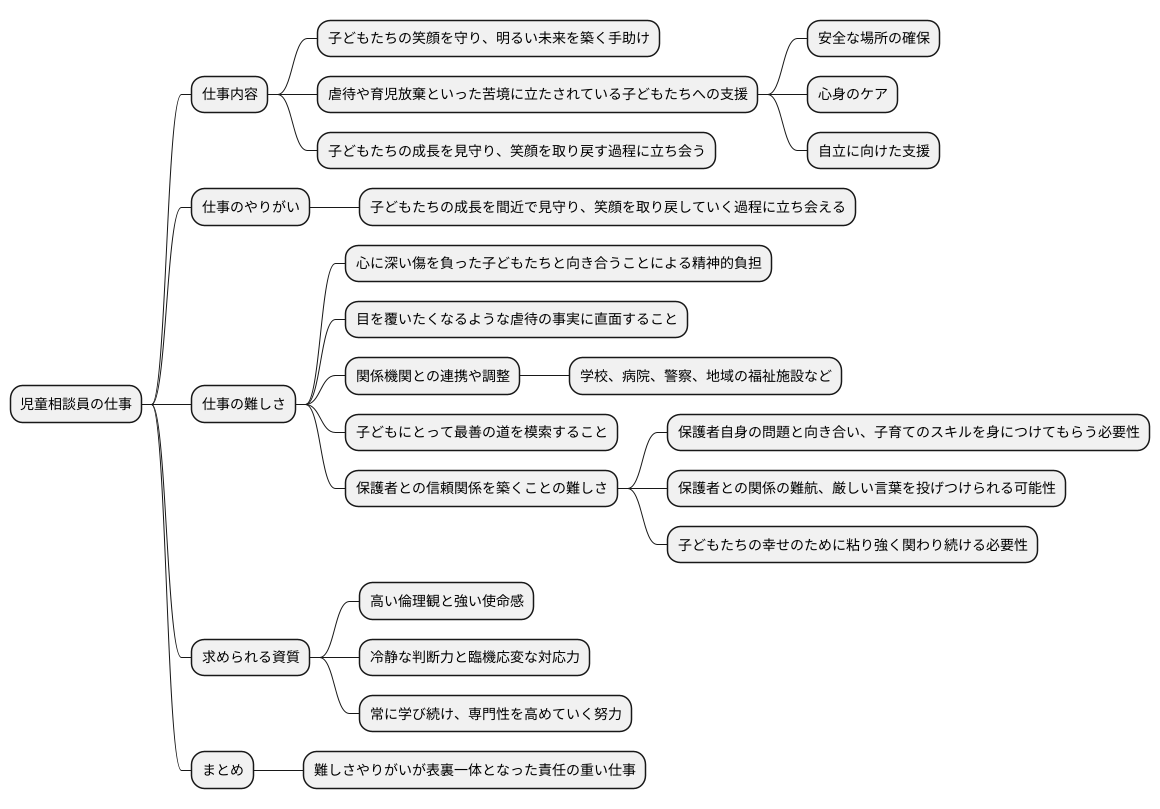

やりがいと難しさ

子どもたちの笑顔を守り、明るい未来を築く手助けをする。それが児童相談員の仕事です。虐待や育児放棄といった苦境に立たされている子どもたち、あるいは家庭環境に問題を抱える子どもたちに寄り添い、安全な場所を確保し、心身のケア、そして自立に向けた支援を行います。子どもたちの成長を間近で見守り、笑顔を取り戻していく過程に立ち会えることは、この上ない喜びであり、大きなやりがいを感じられる瞬間です。

しかし、児童相談員の仕事は決して楽な道のりではありません。心に深い傷を負った子どもたちと向き合う日々は、精神的な負担も小さくありません。目を覆いたくなるような虐待の事実に直面することもあります。また、子どもたちを取り巻く状況は複雑に絡み合っており、関係機関との連携や調整も重要な業務です。学校、病院、警察、地域の福祉施設など、様々な関係者と協力しながら、子どもにとって最善の道を模索していく必要があります。

保護者との信頼関係を築くことも大きな課題です。子どもを守るためには、保護者自身の問題と向き合い、子育てのスキルを身につけてもらう必要があります。しかし、保護者との関係は時に難航し、厳しい言葉を投げつけられることもあります。それでも、子どもたちの幸せのために粘り強く関わり続けなければなりません。

児童相談員には、高い倫理観と強い使命感が求められます。目の前の状況を冷静に判断し、臨機応変に対応していく力も必要です。困難な状況に立ち向かうためには、常に学び続け、専門性を高めていく努力も欠かせません。児童相談員の仕事は、難しさとやりがいが表裏一体となった、責任の重い仕事と言えるでしょう。

必要な資質

子どもと向き合う仕事である児童相談員には、何よりもまず子どもへの深い愛情と共感が必要です。 子どもたちの気持ちを理解し、寄り添うことで、信頼関係を築き、安心して話せる雰囲気を作ることが大切です。 どんな状況にある子どもにも、温かいまなざしを向け、しっかりと耳を傾ける姿勢が求められます。

同時に、保護者に対する理解と尊重も欠かせません。 子育ての悩みや困難を抱えている保護者に対しては、頭ごなしに批判するのではなく、彼らの置かれた状況や気持ちを理解しようと努め、丁寧に話を聞くことが重要です。 保護者と協力して子どもの最善の利益を考えるためには、良好な関係を築くことが不可欠です。

児童相談員は、様々な事情を抱えた子どもや家族と接するため、多様な価値観を受け入れ、偏見なく向き合う姿勢も大切です。 それぞれの文化や生活背景、考え方などを尊重し、公平な立場で対応する必要があります。 固定観念にとらわれず、柔軟な思考で子どもや家族の状況を把握し、適切な支援につなげることが求められます。

また、学校や病院、警察など、関係機関との連携も児童相談員の重要な仕事の一つです。 スムーズに連携を進めるためには、高いコミュニケーション能力が求められます。 関係機関と情報を共有し、協力して子どもを支援していく上で、正確に情報を伝え、相手の意見を丁寧に聞き取る能力が不可欠です。

児童虐待など、困難な状況に直面することも少なくないため、冷静に状況を判断し、適切な対応をする能力も必要です。 常に冷静さを保ち、感情的にならず、客観的に物事を判断する力が求められます。 また、常に学び続け、最新の知識や技術を習得するなど、自己研さんにも励む姿勢も大切です。 子どもたちの未来を創造していくという責任感と使命感を持って、日々、業務に取り組むことが重要です。

| 必要な資質・能力 | 詳細 |

|---|---|

| 子どもへの愛情と共感 | 子どもの気持ちを理解し、寄り添い、信頼関係を築く |

| 保護者への理解と尊重 | 保護者の置かれた状況や気持ちを理解し、丁寧に話を聞き、良好な関係を築く |

| 多様な価値観の受容 | 様々な価値観を受け入れ、偏見なく公平な立場で対応する |

| 高いコミュニケーション能力 | 関係機関と円滑に連携し、情報を正確に伝え、相手の意見を丁寧に聞き取る |

| 冷静な判断力と対応力 | 困難な状況でも冷静さを保ち、客観的に状況を判断し、適切な対応をする |

| 継続的な学習意欲 | 常に学び続け、最新の知識や技術を習得し、自己研鑽に励む |

転職のポイント

子どもと関わる仕事への転職、特に児童相談員を志す場合、まず何よりも大切なのは、自分がどのような形で子どもたちと関わり、どのような支援をしたいのかを明確にすることです。漠然と「子どもが好きだから」という理由だけでは、長く続けることは難しいかもしれません。虐待を受けた子ども、心に傷を負った子ども、様々な事情を抱える子どもたちと向き合うには、強い意志と明確な目的意識が必要です。

児童相談員と聞くと、児童相談所で働く姿を想像する方が多いかもしれませんが、子どもに関わる仕事は多岐にわたります。例えば、親のいない子どもたちが生活する児童養護施設や、乳幼児を預かる乳児院、家庭で子育てに悩む親を支援する児童家庭支援センターなど、様々な職場があります。それぞれの職場は役割や機能が異なり、求められる経験やスキルも違います。児童相談所では、虐待の通告を受けて家庭訪問や一時保護などを行い、子どもの安全を守るための対応が求められます。児童養護施設では、子どもたちの生活を支え、成長をサポートする役割が重要になります。乳児院では、まだ言葉で気持ちを伝えられない乳幼児の気持ちを読み取り、適切なケアをすることが求められます。児童家庭支援センターでは、子育ての悩みを抱える親への相談支援や、地域の子育て支援活動などを行います。

転職を成功させるためには、それぞれの職場の役割や特徴を理解し、自分の経験やスキル、そして将来のキャリアプランを踏まえて、最適な職場を選ぶことが重要です。自分の強みやこれまでの経験を活かせる職場を選ぶことで、よりやりがいを感じながら働くことができます。また、将来どのようなキャリアを築きたいのかを考え、その目標に合った職場を選ぶことも大切です。

効果的な転職活動のためには、積極的に情報収集を行うことが欠かせません。各自治体や関連団体のホームページで採用情報をこまめにチェックしたり、転職エージェントに相談して自分に合った求人を紹介してもらったりするのも良いでしょう。また、実際に働いている人の話を聞く機会があれば、より具体的な仕事内容や職場の雰囲気を知ることができます。

そして、面接では、これまでの経験や実績、子どもと関わる仕事への熱意、そして何よりも子どもへの思いをしっかりと伝えることが大切です。なぜこの仕事を選んだのか、どのような支援をしたいのか、自分の言葉で熱意を伝えましょう。準備をしっかり行い、自信を持って面接に臨むことが、転職成功への近道です。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 子どもと関わる仕事への転職 | 子どもへの支援方法を明確にすることが重要 |

| 児童相談員 | 児童相談所だけでなく、児童養護施設、乳児院、児童家庭支援センターなど様々な職場がある |

| 転職活動のポイント | 職場の役割や特徴を理解し、経験やスキル、キャリアプランを踏まえて最適な職場を選ぶ |

| 情報収集 | 各自治体、関連団体、転職エージェントなどを活用 |

| 面接 | 経験、実績、熱意、子どもへの思いを伝える |