視能訓練士のキャリアパス:可能性を広げる道

転職の質問

『視能訓練士』(視機能に障害のある人々に機能の回復のための矯正訓練や検査を行う専門的な医療技術が視能訓練です。優れた技術と細やかな心遣いを必要とする職業です。)になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

視能訓練士になるには、大学や短期大学、専門学校で視能訓練士の国家資格を取得するための勉強をし、卒業後に国家試験に合格する必要があります。視能訓練士は医療系の国家資格なので、決められた学校で学ぶことが必須です。

転職の質問

視能訓練士の学校はどこにありますか?また、学ぶ期間はどれくらいですか?

転職研究家

視能訓練士を養成する学校は全国にあります。厚生労働省のホームページなどで確認できます。学ぶ期間は、大学で4年間、短期大学で3年間、専門学校で3年間です。どの学校でも、国家試験の受験資格を得られます。

視能訓練士

- 視能訓練士の主な仕事内容

- 視機能に障害のある人々に機能の回復のための矯正訓練や検査を行う専門的な医療技術が視能訓練です。優れた技術と細やかな心遣いを必要とする職業です。

- 視能訓練士になるには

- 視能訓練士になるには、毎年1回行われる国家試験に合格する必要があります。試験に合格すると、厚生労働大臣の免許を受けて視能訓練士となります。受験資格は、文部科学大臣や厚生労働大臣の指定する視能訓練士の養成校で、1年から3年以上在籍して必要な技能と知識を習得した人が対象になります。

視能訓練士の仕事内容

視能訓練士は、人々の目の健康を支える大切な仕事です。視力低下や目の動きの問題を抱える人々に対し、検査や訓練、助言を通して、より良い視生活を送れるようサポートします。

具体的な仕事内容としては、まず視力や眼球運動など、様々な角度から目の機能を詳しく調べます。視力検査はもちろんのこと、眼球の動きや焦点の合わせ方、両目の連携などを細かくチェックし、問題点を明らかにします。これらの検査結果に基づいて、一人ひとりに合った訓練プログラムを立て、患者さんと一緒に訓練を行います。例えば、物が二重に見えてしまう斜視や、視力が十分に発達していない弱視、目の疲れがなかなか取れない眼精疲労など、様々な症状に対応します。訓練では、目の筋肉を鍛えたり、眼球の動きを滑らかにしたりする練習を行います。また、弱視の患者さんには、遮蔽訓練といって、良い方の目を隠して弱い方の目を積極的に使う訓練をすることもあります。

視能訓練士の仕事は訓練だけにとどまりません。眼鏡やコンタクトレンズの処方も重要な業務の一つです。患者さんの目の状態や生活スタイルに合わせて、最適なレンズの種類や度数を提案します。さらに、病気や事故などで視力が著しく低下してしまった方に対しては、ロービジョンケアと呼ばれる支援も行います。残っている視力を最大限に活用するための補助具を選んだり、日常生活での工夫を教えたりすることで、患者さんの生活の質を高めるお手伝いをします。また、目の手術を受ける前後のケアも担当します。手術前の検査や説明はもちろん、手術後の経過観察やリハビリテーションも担当し、患者さんが安心して手術を受けられるようサポートします。

高齢化が進むにつれて、目の病気を抱えるお年寄りは増えていくと予想されます。そのため、視能訓練士の必要性はますます高まっていくでしょう。人々の目の健康を守り、快適な視生活を支える視能訓練士は、社会に大きく貢献するやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 仕事内容 | 具体的な業務 | 対象となる症状・患者 | 将来展望 |

|---|---|---|---|

| 視力低下や目の動きの問題を抱える人々に対し、検査や訓練、助言を通して、より良い視生活を送れるようサポートする。 | 視力や眼球運動など、様々な角度から目の機能を検査 | 斜視、弱視、眼精疲労など | 高齢化社会において必要性が高まっている |

| 検査結果に基づいた訓練プログラムの作成と実施 | |||

| 目の筋肉を鍛えたり、眼球の動きを滑らかにしたりする訓練 | |||

| 眼鏡やコンタクトレンズの処方 | – | ||

| ロービジョンケア(残存視力の活用支援、補助具選定、日常生活指導) | 病気や事故などで視力が著しく低下した方 | ||

| 手術前後のケア(検査、説明、経過観察、リハビリテーション) | 目の手術を受ける患者 | ||

| 遮蔽訓練(弱視の患者に対する訓練) | 弱視 |

病院勤務でのキャリアアップ

目の機能回復の専門家である視能訓練士は、多くが大学病院や総合病院、眼科医院といった医療機関で働いています。病院で働く視能訓練士は、経験を積み重ね、実績を上げることで、主任や係長、課長といった役職に就く道が開かれています。昇進は、責任とやりがいのある仕事に挑戦できるだけでなく、収入の増加にもつながります。

また、特定の病気や分野に絞って深く学ぶことで専門性を高めることも可能です。例えば、緑内障や小児眼科、ロービジョン(見えにくい状態)の専門外来を担当するなど、自分の得意分野を伸ばすことができます。さらに、研究活動に携わることで、視能訓練の新たな技術や知識の習得に繋げることもできます。

学会で発表したり、論文を書いたりすることも、専門性を深める効果的な方法です。自分の研究成果や臨床経験をまとめ、他の視能訓練士と共有することで、視能訓練士全体のレベルアップに貢献できます。また、学会発表や論文執筆は、自分の業績として認められ、キャリアアップにも繋がります。

病院勤務の大きな利点は、様々な症状の患者さんを診ることができることです。多くの症例を経験することで、診断能力や治療技術が向上し、視能訓練士としてのスキルアップに繋がります。これは、他の医療機関では得難い貴重な経験と言えるでしょう。

さらに、医師や看護師、その他の医療スタッフと協力して患者さんを診るチーム医療にも参加できます。チーム医療の一員として働くことで、医療全体への貢献を実感でき、大きなやりがいを感じることができます。様々な職種の人と関わり、それぞれの専門知識を共有することで、視野が広がり、自分自身の成長にも繋がります。

| キャリアパス | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 管理職(主任・係長・課長) | 病院内で経験と実績を積むことで昇進 | 責任ある仕事、収入増加 |

| 専門職 | 特定の病気や分野(緑内障、小児眼科、ロービジョン等)に特化 | 得意分野の発展、専門性の向上 |

| 研究職 | 研究活動を通して新たな技術や知識を習得 | 視能訓練の発展に貢献、キャリアアップ |

| 学会発表・論文執筆 | 研究成果や臨床経験を発表・共有 | 視能訓練士全体のレベルアップ、業績として認められる |

| チーム医療参加 | 医師、看護師、その他の医療スタッフと協力 | 医療全体への貢献、やりがい、視野拡大、自己成長 |

| 多様な症例経験 | 様々な症状の患者を診る | 診断能力、治療技術の向上、スキルアップ |

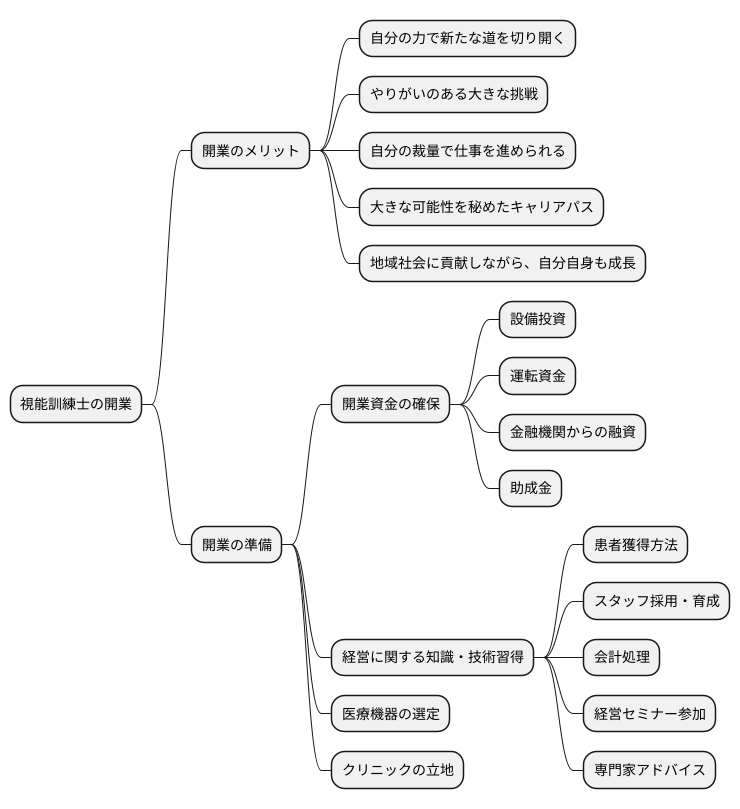

開業という選択肢

視能訓練士として、病院や眼科クリニックで経験を積み重ねた後、自分の力で新たな道を切り開きたいと考える人もいるでしょう。そのような人にとって、開業という選択肢は、やりがいのある大きな挑戦となるでしょう。視能訓練士は医師の指示がなくても視能訓練を実施できるため、独立開業し、自分のクリニックを持つことが可能です。地域に根差したクリニックを開設することで、地域の人々の目の健康を支え、貢献することができます。

開業には、様々な準備が必要です。まず、開業資金の確保が重要です。設備投資や運転資金など、ある程度の資金が必要となります。金融機関からの融資や助成金などを活用する方法も検討しましょう。次に、経営に関する知識や技術を身につける必要があります。患者さんの獲得方法や、スタッフの採用・育成、会計処理など、経営者として必要な知識は多岐にわたります。経営セミナーに参加したり、専門家のアドバイスを受けるなどして、しっかりと準備を進めましょう。さらに、医療機器の選定や、クリニックの立地なども重要な要素です。患者さんが利用しやすい場所を選び、最新の医療機器を導入することで、より質の高い医療サービスを提供できます。

開業は容易ではありませんが、自分の裁量で仕事を進められるという大きな魅力があります。自分の目指す医療を実現し、患者さん一人ひとりと向き合った丁寧な診療を行うことができます。地域に密着した医療を提供することで、患者さんとの信頼関係を築き、地域医療に貢献していくことは、大きなやりがいとなるでしょう。また、収入面でも、自分の努力次第で大きな成果を得られる可能性があります。開業は、視能訓練士としての新たな挑戦であり、大きな可能性を秘めたキャリアパスと言えるでしょう。努力と工夫次第で、地域社会に貢献しながら、自分自身も成長できる道が開けるはずです。

教育・研究機関への道

視能訓練士の資格を活かせる道は、臨床現場だけではありません。大学や専門学校といった教育機関で教員として働く道もあります。

視能訓練士の専門学校では、眼の構造や機能、視覚の検査方法、眼鏡やコンタクトレンズの処方、弱視や斜視などの視覚障害に関する知識や技術など、視能訓練士に必要な専門知識や技術を学ぶための授業が行われています。これらの授業を担当する教員として、未来の視能訓練士を育成する役割を担うことができます。

教員として働くことは、自分の知識や技術を次の世代に伝えるだけでなく、視能訓練士全体の質を高めることにも繋がります。後進の育成を通して、視能訓練という職業全体の底上げに貢献できるやりがいのある仕事です。

また、大学病院などに併設された研究所で、視覚機能に関する研究を行う道も開かれています。視覚のメカニズムの解明や、新しい検査方法・治療法の開発といった最先端の研究に携わることで、視能訓練分野の発展に貢献することができます。

研究活動では、論文執筆や学会発表などを通して、自分の研究成果を世界に発信する機会も得られます。

このように、教育や研究といった分野は、視能訓練士としての専門知識や経験を活かし、社会貢献できる魅力的な選択肢です。臨床現場とは異なるやりがいと貢献を感じながら、視能訓練士としてのキャリアを築くことができます。

| 分類 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 教育機関 | 大学や専門学校で教員として働く。眼の構造や機能、視覚の検査方法、眼鏡やコンタクトレンズの処方、弱視や斜視などの授業を担当。 | 知識や技術を次の世代に伝え、視能訓練士全体の質を高めることに繋がる。後進の育成を通して、視能訓練という職業全体の底上げに貢献できる。 |

| 研究機関 | 大学病院などに併設された研究所で、視覚機能に関する研究を行う。視覚のメカニズムの解明や、新しい検査方法・治療法の開発といった最先端の研究に携わる。 | 視能訓練分野の発展に貢献できる。論文執筆や学会発表などを通して、自分の研究成果を世界に発信する機会が得られる。 |

企業との連携

近年、視能訓練士の活躍の場は医療機関にとどまらず、様々な企業へと広がりを見せています。眼鏡店やコンタクトレンズ販売店といった、視力矯正に関わる企業はもちろんのこと、製薬会社や医療機器メーカー、更には眼科領域のソフトウェア開発会社など、多様な業種で視能訓練士の専門性が求められるようになってきています。

企業における視能訓練士の役割は実に様々です。例えば、眼鏡メーカーでは、新製品の開発や改良に携わり、より快適で使いやすい眼鏡の設計に貢献しています。消費者のニーズを的確に捉え、視能訓練士ならではの視点から製品開発に助言することで、より良い製品を生み出すことができます。また、営業担当として、眼鏡店や医療機関に製品の特長や使用方法を説明する役割を担う場合もあります。視能訓練士の専門知識に基づいた説明は、顧客からの信頼獲得にも繋がり、販売促進に大きく貢献します。

製薬会社や医療機器メーカーでは、臨床試験の計画や実施、データの解析など、研究開発の分野で視能訓練士の知識と経験が活かされています。新薬や医療機器の安全性や有効性を評価する上で、視能訓練士の専門的な視点は欠かせません。また、医療機器の販売促進や医療関係者向けのセミナー講師、学会発表なども重要な役割です。

近年注目されているのが、眼科領域のソフトウェア開発です。視能訓練士は、視力検査や眼科検査のシステム開発に携わることで、医療現場の効率化や検査精度の向上に貢献できます。また、患者向けの視力トレーニングアプリ開発など、視能訓練士の専門性を活かせる分野はますます広がっています。

このように、企業との連携は視能訓練士にとって新たな活躍の場を切り拓く、魅力的な選択肢と言えるでしょう。医療現場での経験を活かしながら、企業という新たな舞台で自身の専門性を発揮することで、視能訓練士のキャリアパスはより豊かで多様性に富んだものになると考えられます。

| 企業 | 役割 |

|---|---|

| 眼鏡メーカー |

|

| 製薬会社・医療機器メーカー |

|

| 眼科領域のソフトウェア開発会社 |

|

常に学び続ける姿勢

医療の進歩は目覚ましく、特に視能訓練士の分野においても、新しい知識や技術が次々と生まれています。そのため、視能訓練士は常に学び続ける姿勢を持つことが不可欠です。

日々の業務を通して経験を積むだけでなく、学会や研修会に積極的に参加することで、最新の知見や技術を習得することができます。学会発表を聴講したり、他の視能訓練士と意見交換をすることで、自身の知識や技術の不足を認識し、学ぶべき方向性を見出すことも可能です。また、研修会では、実践的な技術を学ぶ機会が得られます。これらの活動を通して、常に知識や技術を磨き続けることが重要です。

資格取得を目指すことも、スキルアップに繋がります。例えば、専門性の高い資格を取得することで、より高度な医療技術を提供できるようになります。あるいは、指導者としての資格を取得することで、後進の育成に貢献することもできます。資格取得は、自身のキャリアを広げるだけでなく、視能訓練士全体の質の向上にも寄与すると言えるでしょう。

さらに、眼科以外の関連分野、例えば、神経学や心理学、あるいは、福祉や教育といった分野の知識を深めることも重要です。眼科領域のみに捉われず、広い視野を持つことで、患者さんの抱える問題を多角的に捉え、より適切な支援を提供できるようになります。患者さん一人ひとりの状況を理解し、個別に対応できる能力は、視能訓練士にとって非常に重要な要素です。

このように、常に学び続ける姿勢は、質の高い医療を提供することに繋がり、ひいては患者さんの健康に寄与します。そして、それは自身のキャリアアップにも大いに役立つでしょう。視能訓練士として、常に探究心と向上心を持って、学び続けることを心がけましょう。