ケースワーカーの道:寄り添う専門職のキャリア

転職の質問

『ケースワーカー』になるにはどうすればいいですか?

転職研究家

ケースワーカーの多くは、社会福祉士として地方自治体の福祉事務所で働いています。なので、社会福祉士の資格を持つことが、ケースワーカーになるための一般的な道筋ですね。

転職の質問

社会福祉士の資格はどうやって取れるのですか?

転職研究家

社会福祉士の国家試験に合格する必要があります。受験資格を得るには、指定された大学や養成施設で必要な科目を修了するか、社会福祉主事任用資格を取得後、実務経験を積む方法があります。

ケースワーカー

- ケースワーカーの主な仕事内容

- ケースワーカーの仕事は、地域で福祉サービスを必要としている人の相談に乗り、保育所などの福祉施設の入所や生活保護を必要とする人への適用手続きをするのが、主な仕事となる。市町村役所の福祉課や、児童相談所、保健所、病院や福祉施設などで働いています。各地方自治体の福祉事務所で社会福祉士として勤務する公務員のことをケースワーカーと呼びます。

- ケースワーカーになるには

- 福祉事務所で働くケースワーカーになるためには、まず社会福祉主事の任用資格を取る必要があります。この資格は、大学や短大の社会福祉学系学部、社会学系学部、教育学系学部などで社会福祉に関する科目を履修するか、厚生労働大臣指定の養成機関や講習を修了すると得ることができます。取得後、各自治体が行う地方公務員試験に合格し、さらに社会福祉主事として配属されて初めてケースワーカーとしての職に就けます。公務員試験に合格しても必ずケースワーカーとして働けるとは限りません。なお自治体には、社会福祉関係の採用区分を設けている自治体と、一般行政職として採用している自治体とがあります。

仕事の概要

人々がさまざまな困難に直面したとき、寄り添い、支え、共に解決の道を歩む専門家がいます。それがケースワーカーです。人生の様々な場面で、思いがけない苦境に陥る人々は少なくありません。経済的な困窮、家庭内の不和、病気や障がい、あるいは社会からの孤立など、人々が抱える問題は多岐に渡ります。そのような人々に寄り添い、問題解決のための手助けをするのがケースワーカーの役割です。

ケースワーカーは、まず相談者の話を丁寧に聞きます。相談に訪れる人々は、それぞれ異なる背景や事情を抱えています。問題の表面だけでなく、その背景にある複雑な事情や感情を理解するために、じっくりと耳を傾けることが大切です。そして、必要な情報を整理し、問題解決のために必要な支援を検討します。

ケースワーカーの活躍の場は、福祉事務所や児童相談所、医療機関、更生保護施設など、多岐に渡ります。福祉事務所では、生活に困窮する人々に対し、生活保護の申請手続きの支援や、就労支援、住まいの確保などを行います。児童相談所では、虐待を受けた子どもたちの保護や、養育支援を行います。医療機関では、病気や障がいを抱える方の社会復帰支援や、家族への支援を行います。更生保護施設では、犯罪や非行により保護観察処分を受けた方の社会復帰を支援します。このように、ケースワーカーは、それぞれの状況に応じた支援を提供します。

ケースワーカーの仕事は、関係機関との連携も重要です。例えば、医療機関と連携して、精神疾患を抱える方の社会復帰を支援したり、学校と連携して、不登校の子どもの支援を行ったりします。また、地域社会との連携も大切です。地域住民と協力して、孤立した高齢者の見守り活動を行うなど、地域福祉の向上にも貢献します。相談者一人ひとりの状況を丁寧に把握し、関係機関と綿密に連携を取りながら、共に解決策を探っていくことが求められます。

必要な資格とスキル

福祉の仕事に携わる相談援助専門職であるケースワーカーは、人々の暮らしを支える重要な役割を担っています。 その仕事内容は多岐に渡り、生活に困窮する人、障がいを持つ人、高齢者、児童など、様々な背景を持つ人々への相談援助を行います。

ケースワーカーとして働く上で、社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格は、専門的な知識と技能を証明するものとして一般的に求められます。 社会福祉士は、幅広い福祉分野における相談援助を行います。生活保護受給者や児童、高齢者、障がい者など、様々な困難を抱える人々に対し、それぞれの状況に合わせた支援を行います。一方、精神保健福祉士は、精神疾患を持つ人やその家族の相談に乗り、社会復帰や日常生活の支援を行います。これらの資格を取得するには、大学や専門学校などで必要な科目を修め、国家試験に合格する必要があります。

資格取得は出発点であり、ケースワーカーとして働くには、資格に加えて、様々な能力が求められます。 例えば、相談者の話を丁寧に聴き取る傾聴力、相談者の気持ちを理解する共感力、相談者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力は、相談援助を行う上で欠かせません。また、相談内容に応じて適切な支援方法を考え、実行する問題解決能力も重要です。それぞれの状況を的確に把握し、関係機関と連携を取りながら、最も効果的な支援を提供する必要があります。

福祉を取り巻く環境は常に変化しており、ケースワーカーは、常に学び続け、専門性を高めていく必要があります。 新しい制度や法律、支援方法などを学び、相談援助の質を高める努力が求められます。また、スーパービジョンを受けたり、研修に参加したりすることで、自己研鑽に励むことも大切です。相談者にとって最良の支援を提供するために、知識や技術の向上に努め、経験を積むことで、より質の高い支援を提供できるようになります。

| ケースワーカーの仕事 | 必要な資格 | 求められる能力 | 専門性の向上 |

|---|---|---|---|

| 生活困窮者、障がい者、高齢者、児童など、様々な背景を持つ人々への相談援助 | 社会福祉士、精神保健福祉士 (専門知識と技能の証明) |

傾聴力、共感力、コミュニケーション能力、問題解決能力 | 新しい制度や法律、支援方法の学習、スーパービジョン、研修参加 |

| 多岐に渡る仕事内容(生活保護受給者、児童、高齢者、障がい者などへの支援) | 大学や専門学校で必要な科目を修め、国家試験に合格 | 状況把握、関係機関との連携、効果的な支援提供 | 自己研鑽、知識・技術の向上、経験 |

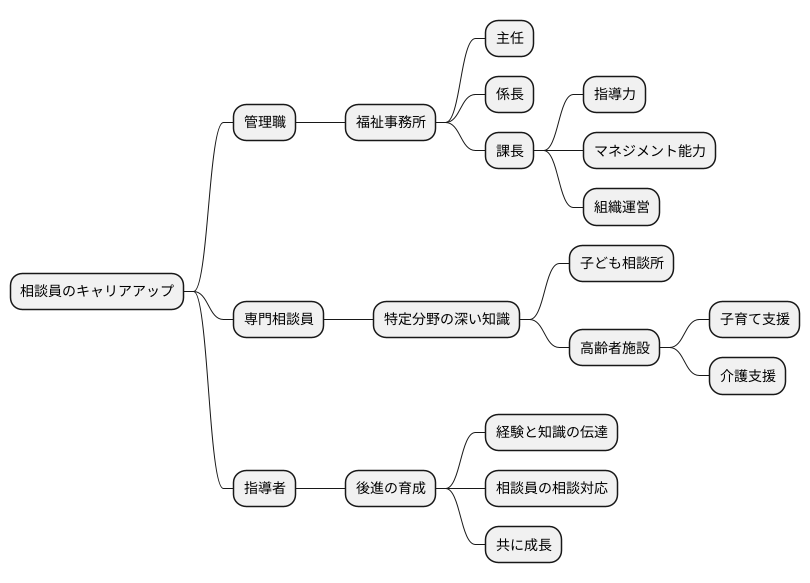

キャリアアップの道筋

人は誰でも仕事を通してより高い目標を目指し、成長を追い求めます。福祉の現場で働く相談員も例外ではありません。相談員の仕事の道は、経験を積み重ね、専門性を高めることで、様々な方向へ広がっていきます。まず、福祉事務所で働く相談員であれば、主任や係長、課長といった管理職を目指す道が考えられます。相談員としての経験に加え、部下をまとめるための指導力や、部署全体を管理するためのマネジメント能力が求められますが、より大きな責任を担い、組織運営に携わることで、やりがいを感じることができるでしょう。

また、管理職ではなくても、特定の分野に深い知識を持つ専門相談員として活躍するという道もあります。例えば、子どもに関する福祉の知識を深め、子ども相談所で専門性を発揮したり、お年寄りの福祉に特化して、高齢者施設で寄り添う支援に携わることも可能です。子育ての悩みを抱える家族や、介護が必要なお年寄りとその家族にとって、専門家の的確な助言は大きな支えとなります。

さらに、豊富な経験と知識を持つ相談員は、指導者として後進の育成に貢献する道も開かれています。相談員を指導し、育成する役割を担うことで、自分の経験や知識を次の世代に伝えることができます。他の相談員の相談に乗り、共に考え、共に成長していく中で、自分自身も新たな学びを得て、人間的にも大きく成長できるでしょう。このように、相談員のキャリアアップの道筋は一つではありません。それぞれの目指す姿に向かって努力を続けることで、より良い福祉の実現に貢献していくことができるのです。

転職のポイント

仕事を変えることを考える時、まず自分自身のこれからどうしていきたいか、どの分野で力をつけたいか、どのように働きたいかをはっきりさせることが大切です。例えば、生活困窮者支援に力を入れていきたい、高齢者福祉の専門性を高めたい、もっと子育てしやすい環境で働きたいなど、具体的な目標を持つことで、転職活動の方向性が定まります。

新しい職場を選ぶ際には、給料や休暇などの待遇面だけでなく、どのような相談援助活動を行っているのか、どのような形で経験を積み重ねていくことができるのかをじっくり確認することが重要です。例えば、生活保護受給者への支援だけでなく、就労支援や地域活動にも取り組んでいるか、資格取得支援制度や研修制度が充実しているかなど、多角的な視点から検討することで、自分に合った職場を見つけることができます。

仕事を変えるための相談窓口を利用することも効果的です。相談窓口では、自分の希望に合った求人情報を得られるだけでなく、面接の練習や履歴書の書き方などの手助けも受けることができます。転職のプロの意見を聞くことで、自分では気づかなかった強みや弱みを発見し、効果的な転職活動につなげることができます。

仕事を変える活動は、自分自身のこれまでの経験や実績を振り返り、これからの働き方を改めて考える良い機会です。転職活動を通して、自分が本当にやりたいこと、大切にしたいことを再確認することで、より満足度の高い転職を実現できるでしょう。焦らずじっくりと時間をかけて、自分にとって最適な職場を見つけてください。

| 転職活動のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 自己分析 | 将来の目標、伸ばしたい分野、働き方を明確にする(例:生活困窮者支援、高齢者福祉の専門性向上、子育てしやすい環境) |

| 職場選び | 待遇面だけでなく、相談援助活動の内容、経験の積み重ね方、資格取得支援制度、研修制度などを多角的に検討する |

| 相談窓口の利用 | 求人情報の提供、面接練習、履歴書の書き方などのサポートを受ける |

| 自己振り返り | これまでの経験や実績を振り返り、これからの働き方を考える |

やりがいと難しさ

人々の生活を支える仕事、生活相談員。この仕事には、社会に貢献しているという大きなやりがいがあります。困っている人たちが、相談員のおかげで問題を解決し、自分の力で生きていけるようになった時、相談員は深い喜びを感じます。誰かの役に立ち、社会をより良くする一端を担っているという実感を得られる、尊い仕事と言えるでしょう。

しかし、その一方で、精神的な負担も大きい仕事です。毎日、様々な悩みを抱えた人々と向き合い、話を聞き、解決策を探っていく作業は、時に大きなストレスとなります。人の心の痛みを理解し、共感しながら、冷静に状況を判断し、最善の道を探る必要があるため、精神的なタフさが求められます。また、問題が複雑に絡み合っている場合も多く、関係する様々な機関と連絡を取り合い、調整していく作業も簡単ではありません。時には、相談者との信頼関係を築くこと自体が難しく、思うように支援が進まないこともあり、困難な局面に直面することも少なくないでしょう。

生活相談員は、常に学び続ける姿勢が大切です。福祉制度や法律に関する知識はもちろんのこと、心理学や社会学など、幅広い分野の知識を深めることで、より的確な支援を行うことができます。また、様々な経験を積むことで、困難な状況にも対応できる柔軟な思考力と問題解決能力を身につけることができます。

大変なことも多い仕事ですが、人として大きく成長できる仕事でもあります。困難を乗り越え、相談者と共に歩む中で、得られる経験や学びは、かけがえのない財産となるでしょう。そして、それらは相談員自身の成長へと繋がり、より質の高い支援を提供することに繋がっていくのです。

| メリット | デメリット | 必要なスキル・姿勢 |

|---|---|---|

| 社会貢献しているという大きなやりがい、誰かの役に立ち、社会をより良くする一端を担っているという実感、深い喜び | 精神的な負担が大きい、大きなストレス、困難な局面に直面する | 常に学び続ける姿勢、幅広い分野の知識(福祉制度、法律、心理学、社会学など)、柔軟な思考力と問題解決能力 |

将来の展望

人々の暮らしを支える専門家であるケースワーカーの仕事は、これからの社会でますます重要になっていくでしょう。社会の仕組みが変わり、子どもが少なくお年寄りが多い社会になっていく中で、助けを必要とする人はさらに増えていくと考えられます。複雑で解決の難しい社会問題が増えている今、高い専門知識と技術を持ったケースワーカーの育成が急務です。

地域で高齢者を支える仕組みである地域包括ケアシステムの構築においても、ケースワーカーは中心的な役割を担います。地域で暮らす人々が安心して生活を送れるよう、様々な機関と連携を取りながら、きめ細やかな支援を提供していく必要があります。

また、人工知能や情報通信技術を使った支援も今後ますます進んでいくでしょう。膨大な情報を素早く分析し、一人ひとりに最適な支援計画を作成したり、遠隔地に住む人にも質の高い支援を提供したりすることが可能になります。ケースワーカーはこれらの新しい技術を積極的に活用し、常に学び続ける姿勢が求められます。

社会の変化は速く、人々のニーズも多様化しています。ケースワーカーには、変化に対応しながら、相手の気持ちを理解し、寄り添う力が重要です。困っている人の立場に立ち、共に考え、解決策を探していくことで、人々の生活の質を高め、地域社会をより良くしていくことができます。幅広い知識と高い倫理観を持ち、温かい心で人々に接するケースワーカーの活躍の場は、今後ますます広がっていくと期待されています。

| ケースワーカーの仕事の重要性 | 具体的な役割・活動 |

|---|---|

| 社会の変化とニーズの増加 | 少子高齢化、複雑な社会問題の増加に伴い、助けを必要とする人が増加 |

| 地域包括ケアシステムの中心的役割 | 様々な機関と連携し、高齢者へきめ細やかな支援を提供 |

| 技術活用と学習 | AIやICTを活用した支援、常に学び続ける姿勢 |

| 多様化するニーズへの対応 | 変化に対応、相手の気持ちを理解し寄り添う力 |

| 倫理観と温かい心 | 幅広い知識、高い倫理観、温かい心で人々に接する |