会社のお金:内部留保とは?

転職の質問

先生、最近ニュースで『内部留保』って言葉をよく聞くんですけど、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問ですね。直接的な関係は薄いですが、間接的には関係していると言えます。企業は内部留保を使って、従業員の教育訓練や設備投資などを行います。リスキリングはその教育訓練にあたりますね。つまり、企業が将来を見据えて、従業員のリスキリングに内部留保を投資することで、従業員の能力が上がり、会社の業績も向上しやすくなります。結果として、転職の際にも有利になる可能性が高まります。

転職の質問

なるほど。リスキリングにお金を使うことで、会社も従業員も得をする可能性があるんですね。でも、なぜ会社は内部留保をもっと賃金アップに使わないんですか?

転職研究家

それも大切な視点ですね。賃金アップは従業員の生活を安定させ、消費を活性化させる効果があります。一方で、内部留保は将来の投資や不測の事態への備えとして重要です。企業は、従業員の賃金、株主への配当、そして将来への投資のバランスを常に考えながら、内部留保の使い道を決めているのです。

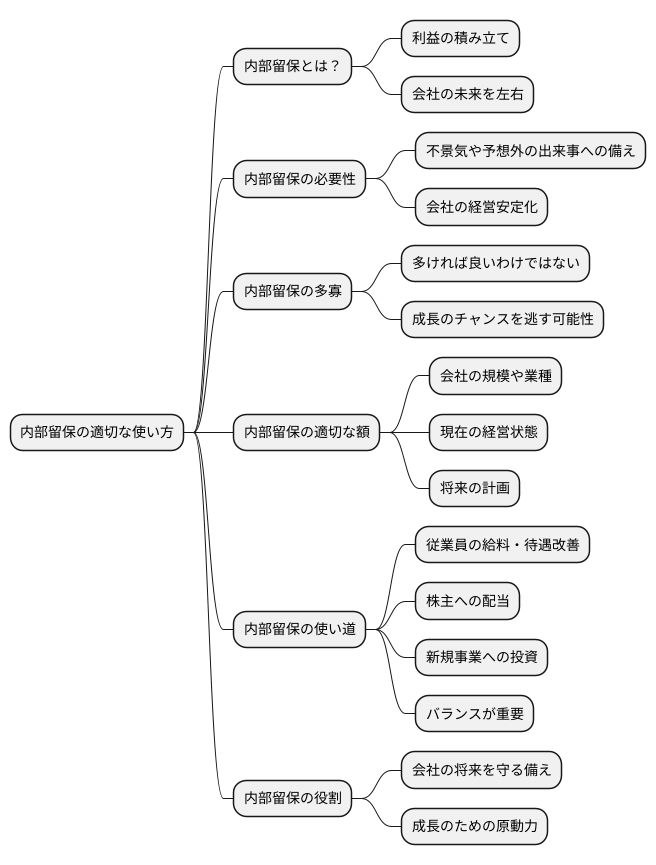

内部留保とは。

会社が利益を上げた後、税金や株主への配当金、役員さんへのボーナスなどを支払った残りの金額のことを『内部留保』と言います。この残ったお金は会社の中に留め置かれ、新しい事業を始めたり、設備を新しくしたり、社員の給料を上げたりするのに使われます。会社の全財産に対する内部留保の割合を見ることで、その会社の財務状況の良し悪しが分かります。

もうけたお金の使い道

会社が商品を売ったり、役務を提供してお金を得ます。そのお金から商品の仕入れ値や役務提供にかかった費用などを差し引いたものが利益と呼ばれるものです。この利益は、様々な用途に充てられます。まず、国や地方公共団体に収める税金を支払います。次に、会社にお金を出してくれた株主さんたちへ、配当金として利益の一部を還元します。また、会社の経営陣である役員さんたちへの報酬も、この利益から支払われます。これらの支払いをすべて済ませた後に、会社に残るお金のことを内部留保といいます。内部留保とは、いわば会社が将来のために積み立てているお金のようなものです。まるで私たちが将来に備えて貯金をするように、会社も様々な目的のために内部留保を積み立てているのです。

では、この内部留保は具体的にどのように使われるのでしょうか。一つは、新しい事業を始めるための資金です。例えば、これまでと全く異なる新しい商品を開発したり、新しい地域に進出したりする際に、このお金が使われます。また、工場に新しい機械を導入したり、事務所を移転したりといった設備投資にも、内部留保は欠かせません。さらに、従業員の待遇改善にも使われます。従業員の給料を上げたり、福利厚生を充実させたりすることで、より働きやすい環境を整えることができます。他にも、不景気に備えて備えとして蓄えておくこともあります。景気が悪くなると会社の売上も減ってしまうため、そのような時に備えて、あらかじめお金を確保しておく必要があるのです。このように、内部留保は会社の成長や安定のために重要な役割を果たしており、将来への投資として使われているのです。会社の経営者は、これらの様々な用途を考慮しながら、内部留保をどのように使うかを慎重に判断しています。

会社のたくわえ

会社のお金を上手にためておくことは、会社のこれからにとって、とても大切なことです。このお金のことを「内部留保」と呼びます。これは、会社の健康状態をみるための大切なバロメーターのひとつです。十分な内部留保があれば、たとえ思いがけないことが起きたとしても、会社は仕事を続けられます。

例えば、景気が悪くなって売上が下がったり、大きな災害が起こったり、思わぬ事故が起きたりした場合でも、お金に困ることなく、乗り越えられる可能性が高まります。

また、新しい事業を始める時や、古くなった機械を新しいものに取り換える時にも、内部留保が大きな役割を果たします。新しい事業は、すぐに利益を生み出すとは限りません。しばらくはお金がかかる一方です。また、機械を新しいものに取り換えるにも、まとまったお金が必要です。このような時に、内部留保があれば、将来の成長に向けた必要な投資をスムーズに行うことができます。

さらに、不況や災害などの緊急事態に備えて、あらかじめお金を準備しておくことは、会社の経営を安定させる上で非常に重要です。十分な内部留保があれば、銀行からお金を借りなくても、自力で困難を乗り越えることができます。銀行からの借入は、利息の支払いが必要となるため、会社の負担を増やす可能性があります。内部留保を蓄えておくことで、このようなリスクを回避し、財務の健全性を維持することができます。

このように、十分な内部留保を準備しておくことは、会社の経営を安定させ、将来の成長へとつなげるための、重要な取り組みと言えるでしょう。会社の今だけでなく、将来の安心のためにも、内部留保は欠かせないものなのです。

| 内部留保のメリット | 説明 |

|---|---|

| 不測事への対応 | 景気悪化、災害、事故などが発生した場合でも、事業継続が可能になる。 |

| 将来への投資 | 新規事業への投資や設備投資をスムーズに行うことができる。 |

| 財務の安定化 | 不況や災害に備え、資金を確保することで、銀行借入への依存を減らし、財務の健全性を維持できる。 |

| 将来の安心 | 将来の成長や安定につながる。 |

お金の適切な使い方

会社を経営していく上で、お金をどのように使うかはとても大切な問題です。特に、利益の中から積み立てていく内部留保は、その使い方が会社の未来を大きく左右します。いくら内部留保があるのが良いのか、またどのように使うのが適切なのかは、会社の規模や業種、そして現在の経営状態によって大きく変わるため、一概に言うことはできません。

まず、内部留保は多ければ多いほど良いというものではありません。確かに、不景気や予想外の出来事が起きた時に、十分な内部留保があれば、会社を守ることができます。もし、内部留保が足りなければ、こうした困難に対応できず、会社の経営が不安定になるかもしれません。しかし、内部留保をただ貯め込んでいるだけでは、お金は有効に使われず、会社の成長のチャンスを逃してしまうことになりかねません。まるで、宝の持ち腐れのような状態です。

経営者は、会社の現状をしっかりと把握し、将来の計画も考えながら、適切な内部留保の額を決める必要があります。そして、そのお金をどのように使うかを決めなければなりません。例えば、従業員の給料や待遇を改善したり、株主への配当を増やしたり、新しい事業に投資したりと、様々な使い道があります。これらの使い道をバランス良く考え、会社全体にとって最も良い方法でお金を使うことが重要です。

内部留保は、会社の将来を守るための大切な備えであると同時に、成長のための原動力となるものです。経営者は、その両方の側面をしっかりと理解し、会社の状況に合わせて適切な判断をしなければなりません。会社の成長と安定のために、お金をどのように使うかを常に考え続けることが大切です。

健全な状態とは?

会社の健全性を見極めることは、会社の財務状態を正しく理解することから始まります。 健全な状態とは、一言で言えば、会社が安定して事業を継続できる状態のことを指します。財務の健全性を示す指標の一つとして、会社の全財産である総資産に対する、利益を積み立ててきた内部留保の割合がよく使われます。この割合、つまり内部留保比率が高いということは、多くの利益を社内に蓄えていることを意味し、一見すると財務的に安定しているように見えます。

しかし、この内部留保比率だけで会社の健全性を判断することは適切ではありません。なぜなら、事業の種類によって適正な内部留保比率は異なり、例えば、常に新しい技術開発が必要な製造業などは、多くの内部留保が必要になります。一方で、小売業などは比較的少ない内部留保でも事業を継続できる場合があります。また、成長を続ける会社は、新しい設備への投資や事業拡大のために積極的に資金を使うため、一時的に内部留保比率が低くなることもあります。

そのため、会社の健全性を判断するには、内部留保比率だけでなく、他の財務指標も合わせて総合的に判断することが重要です。売上の伸び具合や利益の割合、借入金の状況なども合わせて確認することで、より正確な財務状況を把握できます。例えば、売上が順調に伸びていて、利益もしっかり出ているにもかかわらず、内部留保比率が低い場合は、将来の成長に向けた投資を積極的に行っていると考えられます。逆に、売上が低迷し、利益も出ていない状態で内部留保比率が高い場合は、将来への投資をためらっている、もしくは新たな事業展開ができていない可能性も考えられます。

このように、会社の財務状況を正しく理解し、健全性を判断するためには、一つの指標だけで判断するのではなく、様々な角度から総合的に分析することが大切です。売上高や利益率、負債の状況などを含め、複数の指標を比較検討することで、より深く会社の現状を理解し、将来性を見極めることができます。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 会社の健全性を見極める | 会社の財務状態を正しく理解することから始まる。安定して事業を継続できる状態。 |

| 内部留保比率 | 総資産に対する内部留保の割合。高い=多くの利益を社内に蓄えている。ただし、これだけで健全性を判断するのは不適切。 |

| 事業による違い | 製造業などは多くの内部留保が必要。小売業などは比較的少なくてもOK。 |

| 成長企業 | 新しい設備投資や事業拡大のため、一時的に内部留保比率が低くなることも。 |

| 健全性の判断 | 内部留保比率だけでなく、他の財務指標も合わせて総合的に判断する。売上、利益、借入金なども確認。 |

| 売上と利益 | 順調なのに内部留保比率が低い→将来の成長投資。低迷しているのに内部留保比率が高い→投資をためらっている、または新たな事業展開ができていない可能性。 |

| 総合的な分析 | 一つの指標だけでなく、様々な角度から分析することが大切。売上高、利益率、負債状況など複数の指標を比較検討。 |

私たちへの影響

会社の懐具合を表す言葉として「内部留保」というものがあります。これは、会社が利益の中から将来のために積み立てておくお金のことを指します。このお金の使い方次第で、会社はもちろんのこと、そこで働く従業員、会社の株を持っている株主、そして社会全体にも大きな影響を及ぼします。

まず、会社にとって適切な内部留保を持つことは、不況や予期せぬ事態に備えるための大切な備えとなります。まるで、急な出費に備えて貯金をするように、会社も将来の投資や運転資金のために内部留保を確保しておく必要があるのです。

従業員にとっては、会社の内部留保は自分たちの雇用や待遇に直結する重要な要素です。会社が十分な内部留保を持っている場合、景気が悪化した時でも雇用を維持しやすくなります。また、業績が好調な時には、内部留保を原資として給与や賞与の増加、福利厚生の充実などに繋がる可能性も高まります。

株主にとっても、内部留保は関心の高いものです。安定した内部留保は、会社が成長するための投資や新たな事業展開を可能にし、ひいては株価の上昇や配当金の増加に繋がることが期待できるからです。

さらに、社会全体への影響も無視できません。会社が内部留保を新たな技術開発や設備投資に活用すれば、経済の活性化や雇用の創出に貢献することができます。新しい製品やサービスが生まれることで、私たちの生活がより便利で豊かになる可能性も秘めているのです。

このように、内部留保は会社だけでなく、私たち一人一人にも深く関係しています。会社の経営状態を理解し、内部留保がどのように活用されているかを知ることは、私たち自身の将来を考える上でも大切なことと言えるでしょう。

| 対象 | 内部留保の影響 |

|---|---|

| 会社 | 不況や予期せぬ事態に備えるための備えとなる。将来の投資や運転資金を確保できる。 |

| 従業員 | 雇用や待遇に直結。景気が悪化しても雇用維持に繋がり、好調な時は給与や賞与の増加、福利厚生の充実へ繋がる可能性も。 |

| 株主 | 成長投資や新規事業展開を可能にし、株価上昇や配当金増加へ繋がる可能性も。 |

| 社会全体 | 技術開発や設備投資へ活用されれば経済活性化や雇用創出、新製品・サービス創出で生活が豊かになる可能性も。 |