滞留期間の分析:リスク管理の重要性

転職の質問

先生、『年齢調べ』って転職やリスキリングと何か関係があるんですか?よくわからないんですけど…

転職研究家

いい質問だね。たとえば、売上があって商品を売ったのに、お金を払ってもらえないことがあるよね?その未払いの状態がどれくらい続いているかを調べるのが『年齢調べ』だよ。リスキリングに例えると、自分が学んだ技術がどれくらい前のものか、古くなっていないかを調べるようなものと言えるかな。

転職の質問

なるほど。つまり、自分の持っている技術が古くなっていないかを確認することが、転職で有利になるために重要ということですか?

転職研究家

その通り!古い技術しか持っていないと、転職市場では価値が低くなってしまうかもしれない。だから、リスキリングで新しい技術を学ぶことで、自分の市場価値を高め、転職を有利に進められる可能性が高まるんだ。

年齢調べとは。

『年齢調べ』とは、転職や学び直しに関連した言葉です。例えば、売掛金の場合、商品を売るとお金をもらえる権利が発生しますが、お客さんからお金が払われず、損失が出る危険があります。この危険に備えて、売上からどれくらい時間が経っているかを調べるのが年齢調べです。これは、手形や在庫などにも使われることがあります。

期間分析とは

期間分析とは、会社の財産がどれくらいの期間、会社にとどまっているかを調べることで、危険を管理する方法です。会社の財産には、お客さんからもらうお金(売掛金)、約束手形(手形)、お店にある商品(棚卸資産)などがあります。これらの財産が長く会社にとどまっていると、お金が回収できない、商品が売れ残るなどの危険があります。

期間分析では、売上が立った時を起点として、今までの時間を計算します。例えば、商品が売れた日から今日までの日数を数えます。これを売掛金や棚卸資産といった財産ごとに計算することで、それぞれの古さが分かります。

この分析によって、回収が遅れているお金や、古くなって売れ残っている商品を早く見つけることができます。そして、見つかった問題に対して、適切な対策を立てることができます。

例えば、売掛金の場合、お客さんごとに、まだ払われていないお金の金額と、請求書を送ってからの日数を計算します。そうすることで、なかなかお金を払ってくれないお客さんを特定できます。そして、そのお客さんには、早くお金を払ってもらうようにお願いしたり、今後の取引を見直したりするなどの対策を考えます。

棚卸資産も同じように、商品が作られた日やお店に届いた日からの日数を計算します。そうすることで、売る機会を逃してしまい、古くなって売れなくなってしまった商品を見つけることができます。そして、それらの商品を安く売ったり、廃棄したりするなどの対策を考えます。

期間分析を行うことで、会社のお金の状態を健全に保つことができます。問題を早期に発見し、対策を立てることで、大きな損失を防ぐことができるからです。そのため、期間分析は会社にとって非常に大切な危険管理の方法と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|

| 売掛金 | 顧客から回収できていない売上代金。請求書発行日から現在までの期間を分析。 | 貸倒れリスク(顧客が倒産したり、支払いを拒否したりするリスク) | 督促状の送付、支払期限の延長交渉、法的措置、取引条件の見直し |

| 棚卸資産 | 商品在庫。製造日または入荷日から現在までの期間を分析。 | 陳腐化リスク(商品が古くなり、売れなくなるリスク)、在庫保管コストの増加 | 値引き販売、販路変更、廃棄、在庫管理システムの導入、需要予測の精度向上 |

| 約束手形 | 将来の期日に一定金額を支払うことを約束した有価証券。受取日から期日までの期間を分析。 | 不渡りリスク(手形交換所で決済されず、現金化できないリスク) | 支払期日の確認、督促、裏書譲渡の確認、取引先の信用調査 |

売掛金における活用

売掛金は、商品やサービスを販売したにも関わらず、まだ代金を受け取っていない債権のことで、会社にとっては大切な財産です。しかし、この売掛金は、買い手が倒産したり、支払いを延滞したりする危険性も持っています。このような事態は、会社の資金繰りを圧迫し、経営を不安定にする可能性があります。そこで、売掛金を滞留期間別に分析することが重要になります。

滞留期間の分析は、売掛金の回収リスクを早期に把握するために有効な手段です。例えば、支払期日から30日以内の売掛金は「正常」、30日から60日以内は「要注意」、60日以上は「危険」といったように、基準を設けて売掛金を分類します。これにより、支払いが遅れている顧客を特定し、集中的な管理を行うことができます。具体的には、滞留期間が長くなっている顧客に対しては、早めに連絡を取り、支払いを促す督促状を送付するなどの対応が必要です。

督促を行う際には、顧客との良好な関係を維持することも大切です。厳しい言葉遣いを避け、支払いが遅れている理由を丁寧に尋ねることで、顧客の状況を理解し、より適切な対応策を検討することができます。例えば、分割払いを提案したり、支払期限を延長したりするなどの柔軟な対応も必要に応じて検討します。

このような売掛金の管理を適切に行うことで、貸し倒れによる損失を減らし、会社の健全な財務状態を保つことができます。また、顧客の信用状況を把握し、リスクの高い取引を避けることも重要です。取引開始前に、顧客の財務状況や信用情報を調査することで、未回収リスクを事前に低減することができます。これらの取り組みを通じて、安定した経営基盤を築くことが可能になります。

手形における活用

手形は、将来のある期日に支払いを約束する有価証券です。約束手形や為替手形といった種類があり、買い掛けをした際に、後日支払いをする証として用いられます。これは、売掛金と同様に、買い手が約束期日にお金を支払えない、いわゆる不渡りの危険があります。

手形による取引を安全に進めるためには、期日管理が重要です。いつ、どの手形が満期を迎えるのかをきちんと把握しておく必要があります。この管理に役立つのが期間分析です。期間分析とは、手形の満期日までの期間を分析する手法です。例えば、30日以内、30日から60日以内、60日から90日以内といった具合に期間を区切り、それぞれの期間にいくらの手形が満期を迎えるのかを一覧で確認できるようにします。

期間分析を活用することで、資金繰りの計画を立てることができます。例えば、30日以内に満期を迎える手形が多い場合、それだけ多くの支払いを準備する必要があります。逆に、満期が遠い手形が多い場合は、比較的余裕があると言えます。このように、期間分析によって、いつ、どれだけの資金が必要になるかを予測し、資金繰りを円滑に進めることが可能になります。

また、不渡りの危険が高い手形を早期に見つけることも、期間分析の大きな利点です。例えば、特定の取引先の手形が集中している場合や、財務状況が悪化している企業の手形が多い場合などは、不渡りの危険性が高まっていると判断できます。このような危険の高い手形を早期に発見することで、事前に対策を講じることが可能です。具体的には、取引先に連絡を取り、支払いの確約を得たり、担保を要求したり、場合によっては取引を停止するといった対策が考えられます。

手形は、企業間の取引において重要な役割を果たしています。しかし、不渡りの危険がある以上、適切な管理が必要です。期間分析を活用することで、手形による取引を安全に進め、不渡りの危険を減らし、円滑な資金繰りにつなげることが可能になります。そのため、手形を取り扱う企業にとって、期間分析は欠かせないものと言えるでしょう。

| 手形取引の安全な進め方 | 説明 | 利点 |

|---|---|---|

| 期日管理の重要性 | いつ、どの手形が満期を迎えるのかを把握する必要がある。 | 資金繰りの計画、不渡りリスクの早期発見が可能になる。 |

| 期間分析の活用 | 満期日までの期間を分析する手法(例:30日以内、30日~60日以内など)。 それぞれの期間に満期を迎える手形の金額を一覧で確認。 |

資金繰りの計画、不渡りリスクの高い手形の早期発見、事前に対策を講じることが可能。 |

| 期間分析による資金繰り計画 | 満期が近い手形が多い場合は多くの支払いを準備、遠い場合は比較的余裕がある。 | いつ、どれだけの資金が必要になるかを予測し、円滑な資金繰りが可能。 |

| 不渡りリスクの高い手形の早期発見 | 特定の取引先の手形が集中している場合や、財務状況が悪化している企業の手形が多い場合などは、不渡りの危険性が高まっていると判断できる。 | 事前に取引先に連絡を取り、支払いの確約を得たり、担保を要求したり、場合によっては取引を停止するといった対策が可能。 |

棚卸資産における活用

売る目的で持っている商品や製品のことを、棚卸資産と言います。これは、倉庫に保管されている物や、お店に並んでいる商品などです。しかし、これらの棚卸資産を長い間置いておくと、古くなって売れなくなったり、品質が悪くなってしまうことがあります。このような売れ残りや品質の低下は、企業にとって大きな損失につながります。

そこで、棚卸資産がどれくらいの期間保管されているかを分析することが重要になります。これを期間分析と言います。期間分析を行うことで、長い間保管されている棚卸資産を見つけ出すことができます。例えば、ある商品が半年以上も倉庫に眠っていることが分かれば、なぜ売れないのかを考え、対策を立てることができます。

具体的な対策として、販売促進のための活動が挙げられます。例えば、値段を下げて販売したり、広告を出して商品をアピールしたりするなどが考えられます。また、もう売ることが難しいと判断した場合は、廃棄処分することも必要です。

特に、季節商品は注意が必要です。例えば、夏に着る服は、冬になると売れにくくなります。そのため、季節の変わり目には、売れ残りを防ぐために早めの値下げ販売などの対応が重要になります。

また、食品のように賞味期限がある商品も、期限切れによる損失を防ぐために注意深く管理する必要があります。期限が近い商品は、早めに売り切る工夫が必要です。例えば、特売コーナーを設けたり、他の商品と組み合わせたセット販売を行うなどの方法があります。

このように、期間分析を活用することで、棚卸資産の管理を効率化し、売れ残りや品質劣化による損失を最小限に抑えることができます。これは、企業の収益向上に大きく貢献します。

| 問題点 | 対策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 棚卸資産の保管期間が長いことによる損失(売れ残り、品質低下) | 期間分析による棚卸資産の保管状況把握 | – |

| 売れ残り | 販売促進活動 | 値下げ販売、広告、廃棄処分 |

| 季節商品の売れ残り | 早めの値下げ販売 | – |

| 賞味期限切れによる損失 | 期限切れを防ぐための注意深い管理 | 特売、セット販売 |

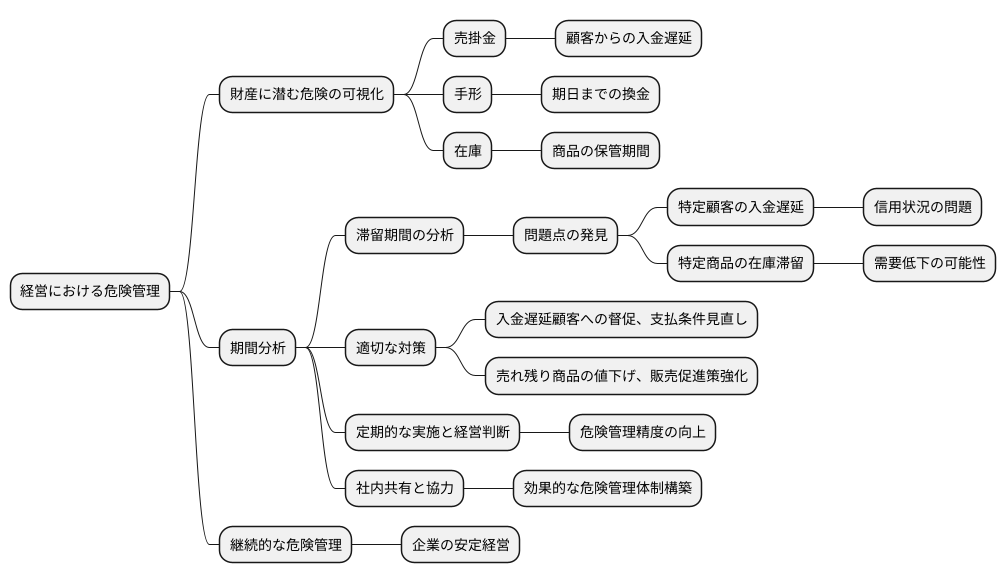

効果的なリスク管理

会社を経営していく上で、様々な危険と隣り合わせになることは避けられません。そして、これらの危険に適切に対処することは、事業を続けていく上で非常に大切です。危険をうまく管理するためには、売掛金、手形、在庫といった会社の財産に潜む危険を見えるようにし、早めに対策を立てることが重要です。そのための有効な手段として、期間分析という方法があります。

期間分析とは、それぞれの財産の性質に応じて、どれだけの期間、資金が滞っているかを分析する手法です。例えば、売掛金であれば、どれだけの期間、顧客からの入金が遅れているかを調べます。手形であれば、期日までに換金できるかどうかを確認します。在庫であれば、どれだけの期間、商品が倉庫に保管されているかを調べます。

このように、滞留期間を分析することで、問題点を見つけることができます。例えば、特定の顧客からの入金が常に遅れている場合、その顧客の信用状況に問題があるかもしれません。特定の商品が長期間在庫として残っている場合、その商品の需要が低下している可能性があります。

期間分析の結果に基づいて、適切な対策を立てることが重要です。入金が遅れている顧客には、督促状を送ったり、支払条件を見直したりする必要があるかもしれません。売れ行きの悪い商品は、値下げ販売したり、販売促進策を強化したりする必要があるかもしれません。

期間分析は、一度行えば終わりではありません。定期的に行い、その結果を経営判断に役立てることで、危険管理の精度を高めることができます。また、分析結果を社内で共有し、担当者同士が協力することで、より効果的な危険管理体制を作ることができます。社内全体で危険管理の意識を高め、常に変化する状況に対応していくことが、会社の安定した経営基盤を築く上で不可欠です。