OA機器インストラクター:指導のプロへの道

転職の質問

『事務機器の先生』になるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

事務機器の先生、つまり事務機器インストラクターになりたいんですね。事務機器インストラクターは、文字を書いたり計算したりする機械や、情報を取り扱う機械の使い方を教える仕事です。大きく分けて、事務機器を作る会社や売る会社で働く人と、人材派遣会社から派遣されて働く人がいます。まず、どのような会社で働きたいかを考えてみましょう。

転職の質問

事務機器を作る会社や売る会社と、人材派遣会社では、仕事の内容が違うのですか?

転職研究家

そうですね。事務機器を作る会社や売る会社では、自社の製品に特化した指導を行うことが多いです。一方、人材派遣会社の場合は、様々な会社の事務機器に対応できる必要があります。そのため、より幅広い知識とスキルが求められます。どちらの道を選ぶかによって、必要な準備も変わってきますよ。

OA機器インストラクター

- OA機器インストラクターの主な仕事内容

- OA機器は、ワープロやファクシミリ、コピー機などの単一機器と、オフィスコンピュータやパソコン等の汎用機器に分類されます。OA機器インストラクターは、OA機器全般の操作方法を教える中で、職場のOA化を促進させる方法を指導し援助することがその仕事です。OA機器インストラクターは、メーカーや販売会社の社員と人材派遣会社からの派遣社員に大きく分かれています。

- OA機器インストラクターになるには

- メーカーや販売会社のインストラクターとなるには、まずそれらの会社に入社し、入社後に訓練を受けて各OA機器の操作をマスターすることになります。派遣会社にOA機器インストラクターとして登録する場合は、例えばMOUS検定やパソコン検定、ビジネスコンピューティング検定の上級合格が、ひとつの目安となるでしょう。最近では、パーソナルコンピュータの教育を事業として展開し、インストラクターの養成機関を持つ会社や専門学校、スクールなども増えています。今後も需要増の見込まれる職種のひとつです。

仕事の概要

事務仕事に欠かせない機械の使い方を教えるのが、事務機械指導員と呼ばれる仕事です。会社で働く人や個人を対象に、パソコンや印刷機、複合機といった事務機械の操作方法を丁寧に指導します。

指導内容は、単なる機械操作にとどまりません。それぞれの仕事に合わせたより効率的な使い方や、不具合が起きた時の対処法、新しい機械を導入する際の支援なども行います。

指導する機械の種類や対象者、指導の場所は様々です。会社の研修として社員に向けて指導する場合もあれば、パソコン教室のような場所で個人に向けて指導する場合、販売店で買った人に向けて操作説明をする場合もあります。会社によっては、機械の管理や修理、問い合わせ対応といった仕事も兼任する場合があります。

最近は、家で仕事をする人が増えたことで、遠隔操作による指導の需要も高まっています。画面越しに指導を行うため、指導の技術だけでなく、相手に分かりやすく伝える能力や、様々な状況に対応できる能力も求められます。

事務機械指導員は、機械の使い方を教えるだけでなく、職場環境の改善や仕事の効率化を支援する重要な役割を担っています。常に新しい情報や技術を学び続けることで、より質の高い指導を提供し、人々の働き方を支えていく仕事と言えるでしょう。

| 仕事内容 | 指導内容 | 指導対象 | 指導場所 | その他の業務 | 最近の傾向 | 役割 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 事務機械の使い方を教える | 機械操作、効率的な使い方、不具合対処法、新しい機械導入支援 | 会社社員、個人 | 会社、パソコン教室、販売店 | 機械の管理、修理、問い合わせ対応 | 遠隔操作による指導の需要増加 | 職場環境の改善、仕事の効率化支援 |

必要なスキルと資格

事務機器指導員になるために、必ずしも資格は必要ではありません。しかし、資格を持っていると就職活動に有利になります。例えば、マイクロソフト社の事務機器技能認定である「マイクロソフトオフィススペシャリスト」や、情報処理の基礎知識を証明する国家資格である「情報処理技術者試験」に合格していると、事務機器に関する知識や技能を客観的に示すことができます。採用担当者は、これらの資格を通して応募者の能力を判断しやすいため、選考過程で有利になる可能性が高まります。

さらに、実際に指導した経験は大きな強みとなります。研修や教育の現場で働いた経験や、ボランティアなどで人に何かを教えた経験がある場合は、積極的にアピールしましょう。また、特定の機器に関する専門知識も重視されます。例えば、ある特定の会社の事務機器に精通している、あるいは特定の機能に特化した知識を持っているなど、専門性の高い知識や技能は大きな武器となります。

指導員として働く上で、相手に分かりやすく説明する能力は必要不可欠です。相手の理解度やレベルに合わせて、丁寧に指導していく姿勢が重要です。また、受講者からの質問に的確に答えられるよう、日頃からコミュニケーション能力を高めておく必要があります。相手の言葉に耳を傾け、疑問や不安を解消する的確な説明を心がけましょう。

事務機器に不具合が生じた際に、迅速かつ的確に対応できる能力も求められます。問題の原因を特定し、適切な解決策を見つけ出す「問題解決能力」は、指導員の重要な役割の一つです。さらに、新しい機器や機能が登場した際に、それらに迅速に対応できる柔軟性も重要です。常に最新の情報を収集し、新しい知識や技能を学ぶ意欲を高く持ち続けることが大切です。企業によっては、特定の事務機器に関する専門知識や経験を求める場合があります。求人情報を確認し、必要な知識や経験を事前に把握しておきましょう。

| 必要なスキル・経験 | 詳細 |

|---|---|

| 資格 |

|

| 指導経験 |

|

| コミュニケーション能力 |

|

| 問題解決能力 |

|

| 柔軟性・学習意欲 |

|

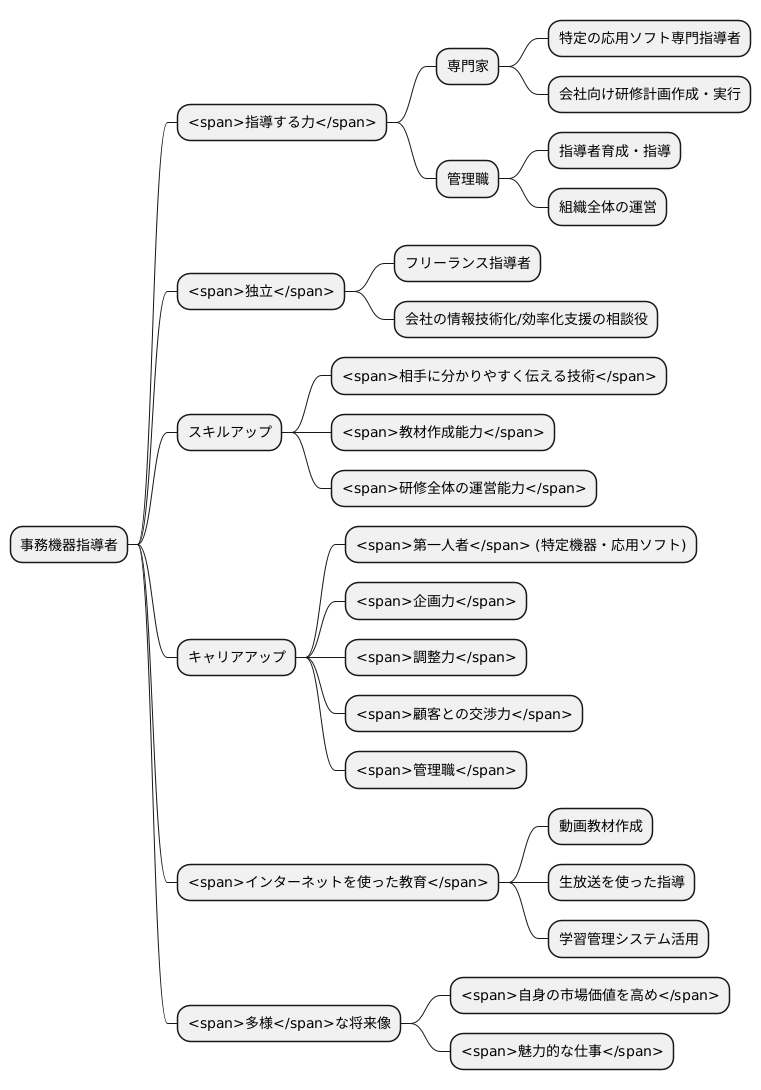

キャリアアップの道筋

事務機器の指導者として働くことは、指導する力を磨くだけでなく、特定の機器や応用ソフトの専門家を目指す道も開きます。

例えば、ある特定の応用ソフトの専門指導者として活躍したり、会社向けの研修計画を作り、それを実行する立場になることも考えられます。また、管理職として他の指導者の育成や指導、組織全体の運営を行う道もあります。

さらに、独立してフリーランスの指導者として活動したり、相談役として会社の情報技術化支援や仕事の効率化を支援するといった道も考えられます。

指導者として経験を積む中で、機器操作の教え方だけでなく、相手に分かりやすく伝える技術や教材作成能力、研修全体の運営能力なども身につきます。これらの能力は、他の仕事にも応用できるため、将来の仕事の幅を広げることにも繋がります。

特定の機器や応用ソフトに特化した専門性を高めることで、その分野の第一人者として認められる可能性も高まります。企業研修の計画や実行に携わるようになれば、企画力や調整力、顧客との交渉力なども磨かれ、管理職への道も開けます。

近年は、インターネットを使った教育の需要が高まっています。指導経験と情報技術の知識を組み合わせ、インターネット指導の専門家として活躍する道も開けています。動画教材の作成や生放送を使った指導、学習管理システムの活用など、活躍の場はますます広がっています。

このように、事務機器指導者の仕事の将来像は多様であり、自分の能力や経験、興味に合わせて様々な方向へ進むことができます。常に新しい情報技術や教育方法を学び続けることで、自身の市場価値を高め、より魅力的な仕事に就くことができるでしょう。

未経験から目指すには

事務機器の使い方を教える仕事に興味があるけれど、経験がない方もご安心ください。いくつかの段階を踏むことで、未経験からでも十分に目指すことができます。

まず、基本的な知識と技術を身につけることが大切です。パソコン教室や専門学校などで、文書作成ソフトや表計算ソフトの使い方、機器の操作方法などを学びましょう。MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などの資格を取得しておくと、自分の能力を証明する材料となり、採用担当者に良い印象を与えることができます。費用はかかりますが、将来への投資と考えて積極的に取り組むことをお勧めします。

次に、人に教える経験を積むことを考えましょう。地域活動センターや高齢者施設などで、パソコン教室のボランティアに参加してみてはどうでしょうか。実際に人に教えることで、説明の仕方や教え方のコツを掴むことができます。また、相手の理解度に合わせて柔軟に対応する能力も身につきます。このような実践経験は、面接の際にも大きく評価されます。

求人を探す際には、派遣会社や求人情報サイトなどを活用しましょう。未経験者歓迎の求人もありますので、積極的に応募することが大切です。応募書類を作成する際は、パソコンのスキルやコミュニケーション能力、そしてボランティアなどで得た指導経験を具体的に記載するようにしましょう。

面接対策も重要です。面接では、パソコンのスキルやコミュニケーション能力、指導経験などについて質問されることが多いでしょう。自分の長所や経験を効果的に伝えるために、自己分析や企業研究をしっかり行い、面接で聞かれそうな質問への回答を準備しておきましょう。また、模擬面接などで、実際に指導する場面を想定した練習をしておくと、落ち着いて対応できるはずです。

熱意と努力次第で、未経験からでも事務機器指導者になる夢を実現できます。ぜひ、積極的に挑戦してみてください。

転職のポイント

仕事を変えることを考える時、事務機器の使い方を教える仕事に就きたい方は、まず自分がどのような分野で教えたいのか、どのような経験を積みたいのかをはっきりさせることが大切です。会社の研修担当、パソコン教室の先生、販売店の店員など、色々な教え方があります。また、教える相手も初心者から上級者まで様々なので、自分の得意な分野や興味のあることに合った職場を選ぶことが重要です。

仕事を変えるための活動では、これまでの指導経験や実績、持っている資格、得意な機器やソフトなどを具体的に説明しましょう。相手に分かりやすく説明する能力は特に重要です。例えば、「パソコン教室で3年間、初心者向けにワードやエクセルの使い方を教えていました。その経験から、相手に合わせた教え方が得意です。」のように、具体的な数字や実績を交えて説明すると、より説得力が増します。また、面接では、状況に合わせて対応する能力も評価されます。想定外の質問が来ても落ち着いて、自分の言葉で丁寧に説明することが大切です。

さらに、実際に指導する練習をしておくことも効果的です。家族や友人に協力してもらって模擬指導を行い、説明の仕方や進め方を確認しておきましょう。自分の指導の様子を録画して見直すのも良い方法です。客観的に自分を見ることで、改善点に気づくことができます。

また、仕事を変えるための相談窓口を利用することで、自分に合った仕事の情報を得たり、面接対策などの手助けを受けることもできます。転職のプロに相談することで、客観的なアドバイスをもらえるだけでなく、自分だけでは見つけられない仕事の情報を得られる可能性もあります。積極的に活用してみましょう。

| 転職活動のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 自分がどのような分野で教えたいのか、どのような経験を積みたいのかをはっきりさせる。 | 会社の研修担当、パソコン教室の先生、販売店の店員など、色々な教え方があるので、自分の得意な分野や興味のあることに合った職場を選ぶ。 |

| 相手に分かりやすく説明する能力は特に重要。 | これまでの指導経験や実績、持っている資格、得意な機器やソフトなどを具体的に説明する。具体的な数字や実績を交えて説明すると、より説得力が増す。 |

| 実際に指導する練習をしておく。 | 家族や友人に協力してもらって模擬指導を行い、説明の仕方や進め方を確認する。自分の指導の様子を録画して見直す。 |

| 客観的なアドバイスをもらう。 | 仕事を変えるための相談窓口を利用することで、自分に合った仕事の情報を得たり、面接対策などの手助けを受ける。転職のプロに相談することで、自分だけでは見つけられない仕事の情報を得られる可能性もある。 |

将来性

情報技術は、常に進歩を続けており、新しい機械や道具が次々と生まれています。このような流れの中で、事務機器の使い方を教える人は、常に新しい知識や技術を学び続けなければなりません。これは大変な事のように思えますが、裏を返せば、常に必要とされる仕事とも言えます。企業の情報技術化や電子化が進むにつれて、事務機器をうまく使える人の育成は、ますます重要になっています。

近年は、高齢者向けの指導や、子供向けの文字や絵を使った指示作りといったように、教える対象も広がりを見せています。さらに、画面を通して行う指導の需要も高まっており、働く場所を選ばないという利点もあります。

事務機器の使い方を教える仕事は、将来性のある仕事と言えるでしょう。学び続け、変化に対応していくことで、長く活躍できる仕事です。例えば、新しい道具の使い方を覚えるだけでなく、教え方にも工夫が必要です。高齢者には操作を一つ一つ丁寧に説明する必要があるでしょうし、子供には遊びの要素を取り入れるなど、対象に合わせた教え方を考える必要があります。

また、画面を通して指導する場合には、対面とは異なる伝え方が必要になります。表情や声の調子、画面の共有などを効果的に活用することで、より分かりやすい指導を心掛ける必要があります。このように、常に学び、工夫を凝らすことで、この仕事の将来性はさらに広がっていきます。進化し続ける情報技術の世界で、必要とされる人材であり続けるために、新しい知識や技術を積極的に学び、変化を楽しめる人が求められます。

| 仕事内容 | 将来性 | 求められる能力 |

|---|---|---|

| 事務機器の使い方を教える。高齢者や子供への指導、画面を通しての指導など、対象や方法は多様化。 | 情報技術の進歩に伴い、常に必要とされる仕事。働く場所を選ばないという利点も。 | 新しい知識・技術を学び続ける姿勢、対象に合わせた教え方の工夫、変化に対応できる柔軟性 |