中学校教諭:未来を育む教育の道

転職の質問

『中学校の先生』(中学校の先生は、小学校と違い、免許を持っている教科だけを教えるので、深い専門の知識が必要になります。また、中学生の時期は、子供から大人に変わる変わり目の時で、不安定になる生徒も多いので、適切な指導をしていかなくてはなりません。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

中学校の先生になるには、大学で教員免許を取得し、各都道府県で行われる教員採用試験に合格する必要があります。免許は、教科によって、国語、数学、理科、社会、英語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、情報などがあります。

転職の質問

教員免許って、どんな大学で取れるのですか?

転職研究家

教員免許は、教育学部がある大学はもちろん、他の学部でも取得できる大学もありますよ。各大学のホームページなどで調べてみるといいでしょう。自分が学びたい教科、学びたい内容がある大学を選ぶことが大切です。

中学校教諭

- 中学校教諭の主な仕事内容

- 中学校教諭は、小学校と違い免許のある単一教科を教えるので深い専門知識が必要となります。また、中学時代は、子供から大人にかわる過渡期で、不安定になる生徒も多いので、適切な指導をしていかなくてはなりません。

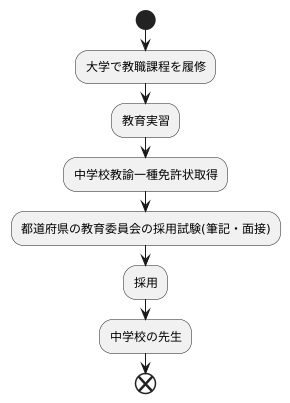

- 中学校教諭になるには

- 大学などの教職課程で単位を取する必要があります。中学校教諭普通免許状を取得した上で、都道府県や指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験、もしくは私立学校の教員採用試験に合格する必要があります。

教職への第一歩

中学校の先生になるためには、まず大学で教職課程を学ぶ必要があります。この課程では、子どもたちの成長を支えるための様々な知識や技能を身につけます。例えば、教育の歴史や考え方、人の心のはたらき、そして教える教科についての深い理解を深めます。

教科の知識だけでなく、実際に子どもたちと接する力も重要です。そのため、教職課程には教育実習が含まれています。教育実習では、中学校へ行き、先生方の指導を受けながら実際に授業を行います。子どもたちと直接触れ合い、授業を組み立てる経験を通して、実践的な指導力を高めます。教科書の内容を分かりやすく伝えるにはどうすればよいか、子どもたちの疑問にどう答えればよいか、様々なことを学ぶことができる貴重な機会です。

大学で教職課程を修了し、必要な単位を取得すると、中学校教諭一種免許状がもらえます。この免許状は、中学校の先生になるための資格です。しかし、免許状を持っているだけでは、まだ中学校の先生として働くことはできません。次に、都道府県の教育委員会が行う採用試験を受ける必要があります。

採用試験は、筆記試験と面接試験があります。筆記試験では、教職に関する知識や一般教養が問われます。面接試験では、先生としての適性や子どもたちへの思い、教育に対する熱意などを審査されます。試験内容は都道府県によって異なる場合があるので、事前に確認しておくことが大切です。

採用試験に合格すると、晴れて中学校の先生として採用されます。そして、いよいよ教育現場での仕事が始まります。子どもたちの成長を間近で見守り、支えていくやりがいのある仕事です。毎日の授業や学校行事、生徒指導などを通して、子どもたちの未来を育む大切な役割を担います。

日々の教育活動

中学校の先生は、教科を教えるだけでなく、実にさまざまな仕事に携わっています。毎日の授業を充実したものにするために、念入りな準備や分かりやすい教材作りは欠かせません。黒板に書く内容を考えたり、教科書の内容を補うプリントを作成したり、時には実験道具や模型を準備することもあります。

生徒の学習を助けるだけでなく、生徒たちが健やかに成長できるよう、生活面での指導も行います。例えば、いじめや不登校の相談に乗ったり、学校生活のルールやマナーについて指導したりします。また、生徒一人ひとりの個性や性格、学習の進み具合を理解し、それぞれの生徒に合った適切な助言や指導を心掛けています。

保護者との連絡も大切な仕事の一つです。授業参観や保護者会を通して、生徒の学校での様子を伝えたり、家庭での学習方法について相談に乗ったり、家庭と学校が協力して生徒の成長を支える体制を作っていきます。

学校行事の企画や運営にも積極的に参加します。運動会や文化祭、修学旅行などの学校行事は、生徒にとって貴重な経験となる場です。先生たちは、これらの行事が円滑に進むように、準備段階から当日の運営まで、様々な役割を担い、生徒たちの思い出作りをサポートします。

放課後には、部活動の顧問として生徒の指導にあたることもあります。運動部であれば、技術指導や練習メニューの作成、試合への引率などを行い、文化部であれば、発表会に向けた練習や作品制作の指導などを行います。また、生徒会活動の指導を通して、生徒の自主性やリーダーシップを育むことも重要な役割です。

このように、中学校の先生は多忙な日々を送っていますが、生徒の成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合えることが大きなやりがいとなっています。保護者や地域社会と連携しながら、生徒たちが健やかに成長できるよう、日々努力を続けています。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 授業 | 念入りな準備、分かりやすい教材作り(プリント作成、実験道具・模型準備など) |

| 生徒指導 | いじめ・不登校相談、生活ルール・マナー指導、生徒への個別助言・指導 |

| 保護者対応 | 授業参観・保護者会、家庭学習相談、家庭との連携 |

| 学校行事 | 運動会、文化祭、修学旅行などの企画・運営 |

| 部活動指導 | 運動部:技術指導、練習メニュー作成、試合引率 文化部:発表会練習、作品制作指導 生徒会活動指導 |

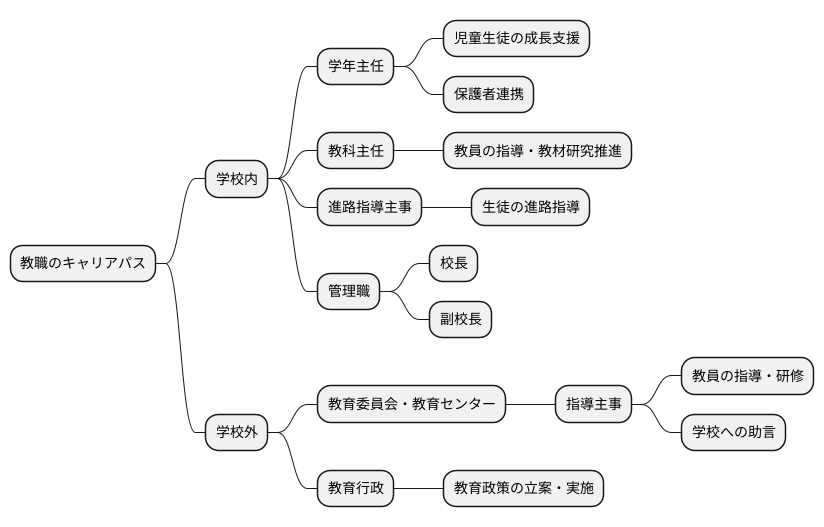

経験を積んだ先にある道

教職に就き、幾年もの歳月を重ねる中で、得られるものは児童生徒との温かい繋がりや、教育現場での貴重な経験だけではありません。積み重ねた経験は、やがて新たな役割や道へと繋がっていきます。例えば、学年主任や教科主任、進路指導主事など、学校運営の中核となる役割を担うことになります。各学年のまとめ役として、児童生徒の成長を支え、保護者との連携を深める学年主任。教科の専門性を活かし、他の教員の指導や教材研究を推進する教科主任。そして、生徒一人ひとりの進路実現に向けて、きめ細やかな指導を行う進路指導主事。これらの役割は、学校運営に欠かせない重要なものです。

また、長年の教育現場での経験を活かし、より広い視野で教育に携わる道も開かれています。例えば、教育委員会や教育センターなどで指導主事として活躍する道です。指導主事は、他の教員の指導や研修、学校全体への助言などを通して、地域全体の教育の質の向上に貢献します。さらに、豊富な経験と実績が認められれば、校長や副校長といった管理職への昇任も可能です。学校全体の運営方針を決定し、教職員をまとめながら、子どもたちの未来を築く学校教育の質の向上に尽力します。これは、まさに教員としてのキャリアの集大成と言えるでしょう。

加えて、教育現場での経験を活かし、教育行政に携わる道を選ぶこともできます。教育委員会などで、教育政策の立案や実施に携わり、地域全体の教育発展に貢献するなど、その活躍の場は多岐に渡ります。このように、教員として経験を積むことで、多様なキャリアパスが拓かれていきます。日々の教育活動の中で得られる経験は、必ず将来の糧となり、あなた自身の成長へと繋がるはずです。

学び続ける姿勢

子どもたちの学びを支える教員という職業は、常に変化する状況に対応していく必要があります。教育を取り巻く環境は、社会情勢や技術革新、子どもたちの個性や特性の変化など、様々な要因によって絶えず変化しています。そのため、教員にも学び続ける姿勢が求められます。

新しい教育方法は、次々と開発されています。例えば、アクティブ・ラーニングや探究的な学習など、子どもたちが主体的に学ぶことができる授業方法は、近年注目を集めています。これらの新しい教育方法を理解し、実践するためには、教員自身も積極的に学ぶ必要があります。また、情報通信技術(ICT)の活用も、現代教育において不可欠です。コンピュータやタブレット端末、インターネットなどを効果的に活用することで、子どもたちの学びをより豊かにすることができます。そのため、教員はICTに関する知識や技能を常に習得し、最新技術の活用方法を模索していく必要があります。

さらに、生徒指導を取り巻く状況も複雑化しています。いじめや不登校、発達障害など、子どもたちが抱える課題は多様化しており、教員には、それぞれの課題に適切に対応するための専門的な知識が求められます。そのため、研修会や研究会に参加したり、書籍や論文を読んだりするなどして、常に最新の知識や情報を習得する必要があります。より専門的な知識を深めたいと考える教員は、大学院で研究することもできます。大学院では、教育学や心理学、特別支援教育など、様々な分野の専門的な知識や研究方法を学ぶことができます。

教員が学び続けることは、子どもたちの未来を支えることに繋がります。変化の激しい社会の中で、子どもたちが生き抜く力を育むためには、教員自身も成長し続け、より質の高い教育を提供していく必要があります。自ら学び続けることで、教員は専門性を高め、子どもたちの成長をより効果的に支援することができるのです。

| 教員の必要性 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 学び続ける姿勢 | 新しい教育方法(アクティブ・ラーニング、探究的な学習など)の理解と実践、ICTに関する知識・技能の習得と活用 | 子どもたちが主体的に学ぶ授業の実現、ICTを活用した豊かな学びの提供 |

| 生徒指導の専門知識 | いじめ、不登校、発達障害など多様な課題への対応、研修会・研究会参加、書籍・論文購読、大学院での研究 | 複雑化する生徒指導への適切な対応 |

| 教員が学び続けること | 質の高い教育の提供 | 子どもたちの未来を支える、子どもたちの成長を支援 |

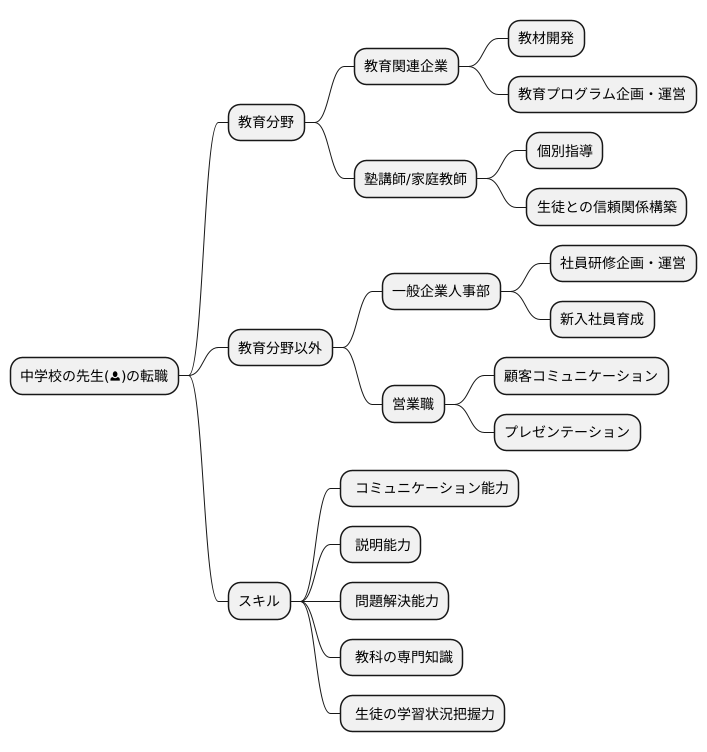

転職という選択肢

中学校の先生としての経験は、新しい仕事を探す上で大きな力となります。教育に関係する会社、塾の先生、家庭教師など、教育の分野での転職活動に役立ちます。生徒を指導したり、教材を作ったり、授業を組み立てたりといった経験は、教育以外の会社でも高く評価されます。子どもたちと接する中で磨かれたコミュニケーション能力や、保護者や同僚への説明を通して培われた説明能力、様々な問題に臨機応変に対応してきた経験から得た問題解決能力などは、どんな仕事でも役に立ちます。

例えば、教育関連企業への転職では、教材開発や教育プログラムの企画・運営といった仕事に携わることができます。中学校で培った教科の専門知識や、生徒の学習状況を把握する力は、質の高い教材や効果的な教育プログラムを作る上で役立ちます。また、塾講師や家庭教師としては、生徒一人ひとりの個性や学習進度に合わせた指導を行うことができます。きめ細やかな指導や、生徒との信頼関係を築く力は、中学校教師時代に培ってきたものです。

教育分野以外でも、中学校教師の経験は活かすことができます。例えば、一般企業の人事部では、社員研修の企画・運営や、新入社員の育成などに携わることができます。生徒指導や、教材作成の経験は、社員教育にも応用できます。また、営業職では、顧客とのコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が求められますが、これらは中学校教師時代に培ってきたものです。保護者や生徒への説明、授業での説明などは、営業活動にも通じるものがあります。

教育現場で得た経験と能力は、新しい道を開くための大きな武器となります。転職を考える時は、自分の経験や得意なことを活かせる仕事を探し、前向きに挑戦することが大切です。焦らず、じっくりと自分に合った仕事を見つけることが、転職成功への近道です。

教職の魅力とやりがい

子どもたちの成長に直接携わり、未来を担う人材を育てる中学校教諭は、他に類を見ないやりがいのある仕事です。思春期という多感な時期にある中学生たちは、日々心身ともに大きく変化していきます。その成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合えることは、教諭としてかけがえのない瞬間です。例えば、生徒が勉強でつまずいていた問題を、粘り強く努力してついに解けるようになった時、その顔に浮かぶ達成感に満ちた笑顔は、教諭にとって何にも代えがたい宝物です。文化祭や体育祭などの学校行事において、生徒たちが協力し合い、目標に向かって懸命に努力する姿、そして成功体験を共有する喜びも、大きな感動を与えてくれます。

もちろん、教諭の仕事は楽しいことばかりではありません。生徒との関係に悩むことや、保護者との対応に苦慮すること、多忙な業務に追われることなど、困難な状況に直面することもあります。しかし、生徒からの感謝の言葉や、保護者からの温かい励ましは、教諭としてのモチベーションを支え、さらなる努力へと駆り立ててくれます。卒業式で、成長した生徒たちが未来への希望に満ちた表情で巣立っていく姿を見る時、教職の重責と同時に、大きな達成感とやりがいを感じることができるでしょう。子どもたちの成長に貢献したい、教育を通して社会に貢献したいという強い思いを持つ人にとって、中学校教諭は人生を捧げるに値する、やりがいのある職業と言えるでしょう。

| 中学校教諭のやりがい | 中学校教諭の苦労 |

|---|---|

| 子どもたちの成長に直接携わり、未来を担う人材を育てる | 生徒との関係に悩む |

| 生徒の成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合える | 保護者との対応に苦慮する |

| 生徒が努力して問題を解けるようになった時の達成感に満ちた笑顔 | 多忙な業務に追われる |

| 学校行事において、生徒たちが協力し合い、目標に向かって努力する姿、成功体験を共有する喜び | |

| 生徒からの感謝の言葉、保護者からの温かい励まし | |

| 卒業式で、成長した生徒たちが未来への希望に満ちた表情で巣立っていく姿、大きな達成感とやりがい |