中学校教諭:未来を育む先生への道

転職の質問

『中学校教諭』(中学校教諭は、小学校と違い免許のある単一教科を教えるので深い専門知識が必要となります。また、中学時代は、子供から大人にかわる過渡期で、不安定になる生徒も多いので、適切な指導をしていかなくてはなりません。)になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

中学校教諭になるには、大学で必要な教科の免許を取得し、教員採用試験に合格する必要があります。教職課程のある大学に進学することが第一歩ですね。

転職の質問

教職課程って、具体的にどんなことを学ぶのですか?

転職研究家

教科に関する専門的な知識や技能はもちろん、教育心理学や生徒指導の理論、そして実際の教育現場での実習など、多岐にわたる内容を学びます。大変ですが、やりがいのある仕事につながる勉強ですよ。

中学校教諭

- 中学校教諭の主な仕事内容

- 中学校教諭は、小学校と違い免許のある単一教科を教えるので深い専門知識が必要となります。また、中学時代は、子供から大人にかわる過渡期で、不安定になる生徒も多いので、適切な指導をしていかなくてはなりません。

- 中学校教諭になるには

- 大学などの教職課程で単位を取する必要があります。中学校教諭普通免許状を取得した上で、都道府県や指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験、もしくは私立学校の教員採用試験に合格する必要があります。

教職への第一歩

中学校の先生になるためには、まず教員免許状が必要です。この免許状を得るには、主に大学で学びます。教育学部や、国語や数学といった教科ごとの専門の学部で学ぶのが一般的です。これらの学部の中には、先生になるための特別なコース、教員養成課程が用意されている大学もあります。教員養成課程では、教科の教え方や、子どもの心の動きを学ぶ教育心理学、生徒を導くための生徒指導など、先生になるために必要な専門的な知識や技術を、順序立てて学ぶことができます。中でも教育実習は、実際に学校で子どもたちと接しながら授業を行う貴重な機会です。授業の進め方やクラス全体のまとめ方など、現場でしか学べない実践的な経験を通して、教えることの難しさや、それと同時にやりがいを肌で感じることができます。

教員免許状を取得した後は、公立学校か私立学校どちらを選ぶかで、採用方法が変わってきます。公立学校の場合は、都道府県の教育委員会が採用試験を行います。例えば東京都の公立中学校で働きたい場合は、東京都教育委員会の試験を受ける必要があります。一方、私立学校の場合は、それぞれの学校が独自に採用試験を行います。採用試験の内容は筆記試験だけでなく、面接や模擬授業、実技試験など様々です。試験内容は学校によって異なるため、志望する学校の試験内容を事前に確認し、しっかりと準備しておくことが大切です。筆記試験では、教職に関する専門知識や一般教養が問われます。面接では、先生としての適性や熱意、子どもたちへの思いなどをしっかりと伝えることが重要です。模擬授業では、実際に子どもたちに教える場面を想定した授業を行い、指導力やコミュニケーション能力が評価されます。実技試験は、体育や音楽、美術など、教科によっては実技が必要となる場合があり、その能力が試されます。このように、教員採用試験は多岐にわたるため、計画的に準備を進めることが合格への近道と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 教員免許状の取得 | 大学(教育学部、教科専門学部など)で取得。教員養成課程では、教科指導法、教育心理学、生徒指導などを学ぶ。教育実習も重要な機会。 |

| 公立学校の採用 | 都道府県教育委員会が採用試験を実施(例:東京都の公立中学校→東京都教育委員会)。 |

| 私立学校の採用 | 各学校が独自に採用試験を実施。 |

| 採用試験の内容 | 筆記試験(教職教養、一般教養)、面接、模擬授業、実技試験など。試験内容は学校によって異なる。 |

新任教諭の挑戦

採用試験を突破し、中学校の先生として新たな一歩を踏み出した皆さん、おめでとうございます。しかし、教諭としての道は、合格して終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートと言えるでしょう。最初の数年は、先輩の先生からの指導を受けながら、様々な経験を積むための学びの期間です。

まず、授業の準備には多くの時間と労力が必要です。生徒たちの発達段階や、どこまで理解しているかをしっかりと把握し、分かりやすい教材作りや授業の進め方を工夫しなければなりません。黒板に何を書き、どんな言葉で説明するか、教科書以外の資料を使うか、宿題はどうするか、一つ一つ丁寧に考え準備する必要があります。

教材研究も大切な仕事の一つです。教科書の内容を深く理解するのはもちろんのこと、最新の教育情報や指導方法なども常に学び続けなければなりません。自分が担当する教科以外にも、関連する分野の知識を深めることで、生徒たちの様々な疑問や好奇心に応えられる先生を目指しましょう。

学級経営では、生徒一人一人と向き合い、信頼関係を築くことが大切です。日々の生活の中で、生徒たちの様子をよく観察し、困っている生徒には積極的に声を掛けて話を聞きましょう。また、学級全体の雰囲気を良くするために、生徒たちが協力して取り組める活動を取り入れることも効果的です。

生徒指導や保護者対応も重要な業務です。生徒指導では、問題行動を起こした生徒に対して、なぜそのような行動に至ったのかを丁寧に聞き取り、適切な指導を行う必要があります。保護者対応では、生徒の家庭環境や学習状況などを共有し、学校と家庭が協力して生徒の成長を支えていくことが重要です。初めて経験する仕事に戸惑うことも多いと思いますが、周りの先輩や同僚の先生方に相談しながら、一つずつ経験を積み重ね、立派な先生へと成長していきましょう。

教職は大変な仕事ですが、生徒たちの成長を間近で見守り、その成長に貢献できるやりがいのある仕事でもあります。周りの先生方と協力し合い、生徒たちのために尽力していきましょう。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 授業準備 | 生徒の発達段階や理解度を把握し、教材作りや授業の進め方を工夫する。黒板の書き方、説明の仕方、資料の活用、宿題など、丁寧に準備する。 |

| 教材研究 | 教科書の内容を深く理解し、最新の教育情報や指導方法を学ぶ。担当教科以外にも関連分野の知識を深める。 |

| 学級経営 | 生徒一人一人と向き合い、信頼関係を築く。生徒の様子を観察し、困っている生徒には積極的に声をかける。学級全体の雰囲気を良くするための活動を取り入れる。 |

| 生徒指導 | 問題行動を起こした生徒の行動の理由を丁寧に聞き取り、適切な指導を行う。 |

| 保護者対応 | 生徒の家庭環境や学習状況などを共有し、学校と家庭が協力して生徒の成長を支える。 |

経験を積んで

数年という月日が流れ、教壇に立つ経験を重ねるにつれ、授業を行う力やクラスをまとめる力は確かなものへと成長していきます。 授業の中では、生徒たちの反応を敏感に感じ取り、その場の状況に応じて教え方を変える柔軟性を身につけます。子どもたちの知的好奇心を刺激するような工夫を凝らし、授業をより魅力的なものへと作り上げていくでしょう。クラスをまとめる上でも、生徒一人ひとりの性格や得意不得意を理解し、それぞれの個性に合った指導ができるようになります。

教科指導や学級経営だけでなく、部活動の顧問や生徒会の指導、委員会活動など、授業以外の場面で生徒と接する機会も増えていきます。生徒たちと過ごす時間が増えることで、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。教員としての自信が深まり、この仕事のやりがいをより強く実感できる時期でもあります。日々の業務を通して、子どもたちの成長を間近で見守り、共に学び、喜びを分かち合うことができる、これこそが教員という仕事の醍醐味と言えるでしょう。

しかし、経験を積むことは同時に、新たな問題や責任に直面することを意味します。例えば、保護者からの要望や、学校内外での人間関係の難しさ、教育を取り巻く社会情勢の変化への対応など、様々な課題に立ち向かわなければなりません。これらの課題に適切に対処するためには、常に学び続け、自己研鑽に励む姿勢が重要になります。経験を積むほどに、責任の重さも増していくことを自覚し、より高い専門性と人間性を磨く努力を怠らないようにしなければなりません。そうすることで、より良い教育を提供し、子どもたちの成長を支えることができるのです。

| 経験による成長 | 経験による課題 |

|---|---|

|

|

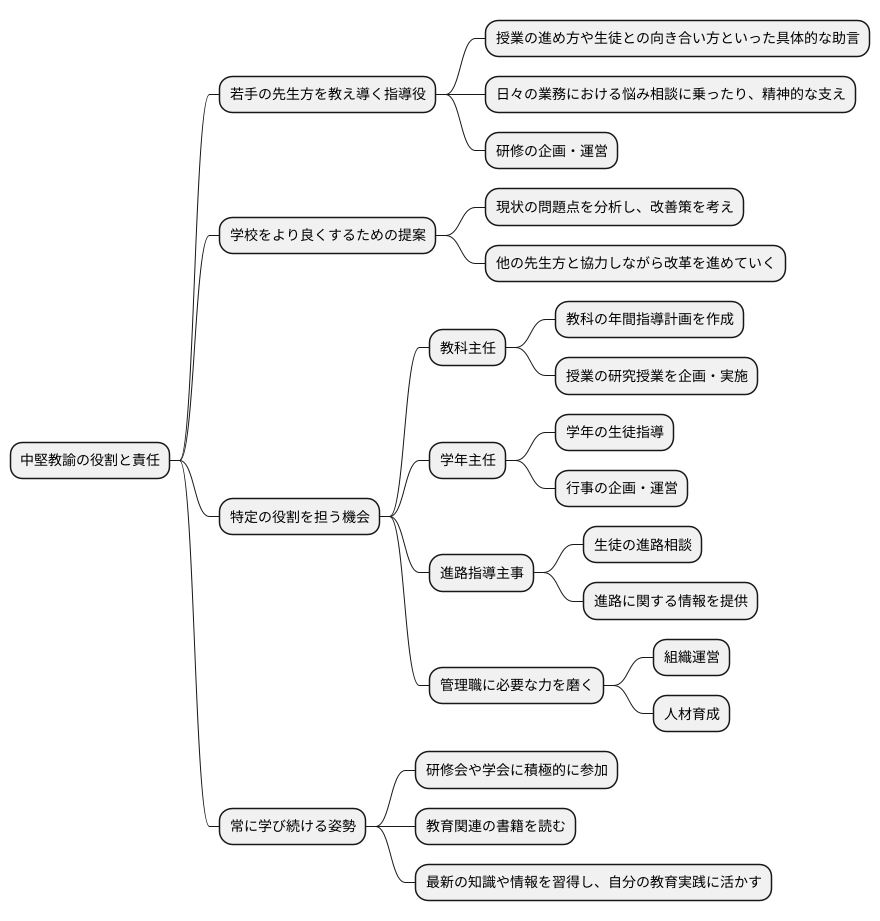

中堅教諭としての役割

学校で数年を過ごし、新米の先生ではなくなった中堅教諭には、これまで以上に幅広い仕事と責任が生まれます。若手の先生方を教え導く指導役としての役割が期待されるでしょう。例えば、授業の進め方や生徒との向き合い方といった具体的な助言はもちろん、日々の業務における悩み相談に乗ったり、精神的な支えとなることも重要です。また、研修を企画・運営することで、学校全体の教育の質を高めることにも貢献します。

中堅教諭は、学校をより良くするための提案も積極的に行う必要があります。現状の問題点を分析し、改善策を考え、他の先生方と協力しながら改革を進めていくことが求められます。自分だけが良いのではなく、周りの先生方と力を合わせ、より良い学校を作っていくという意識が大切です。

また、教科主任や学年主任、進路指導主事など、特定の役割を担う機会も増えます。それぞれの役割には、異なる責任と専門性が求められます。例えば、教科主任であれば、教科の年間指導計画を作成したり、授業の研究授業を企画・実施したりします。学年主任であれば、学年の生徒指導や行事の企画・運営を行います。進路指導主事であれば、生徒の進路相談に乗ったり、進路に関する情報を提供したりします。これらの役割を通じて、組織運営や人材育成といった、管理職に必要な力を磨くことができます。将来、校長先生や教頭先生といった管理職を目指すのであれば、これらの経験は大変貴重なものとなるでしょう。

さらに、常に学び続ける姿勢も重要です。教育の世界は常に変化しています。新しい教育方法や指導法、生徒を取り巻く社会環境の変化など、学ぶべきことは尽きません。研修会や学会に積極的に参加したり、教育関連の書籍を読んだりすることで、最新の知識や情報を習得し、自分の教育実践に活かしていく努力が欠かせません。

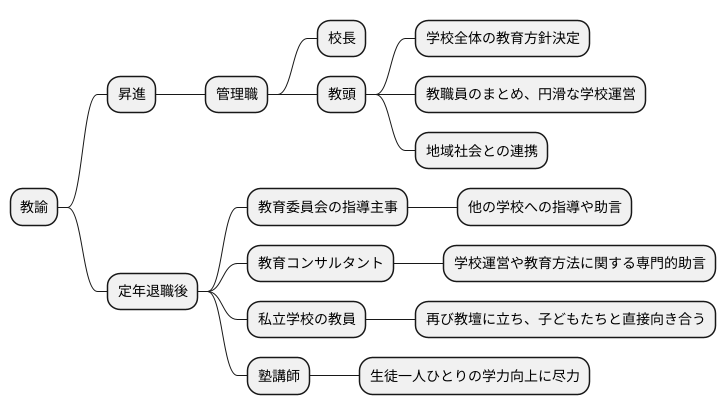

管理職、そしてその先へ

長年の教育現場での経験と、積み重ねた実績を持つ教諭は、教頭や校長といった管理職への昇進を目指すことができます。管理職は、学校全体の教育方針を決定する重要な役割を担います。これは、単に教科を教えるだけでなく、学校全体を見渡し、未来を見据えた教育の指針を示すことを意味します。また、多くの教職員をまとめ、円滑な学校運営を指揮することも重要な職務です。教職員それぞれの個性や能力を理解し、適切な指導や助言を行うことで、組織としての力を最大限に引き出し、より良い教育環境を築き上げていく必要があります。さらに、管理職には、地域社会との連携も求められます。保護者や地域住民との信頼関係を築き、学校と地域が一体となって子どもたちの成長を支えることが重要です。学校説明会や地域行事への参加などを通して、積極的に地域との交流を深め、相互理解を促進していくことが大切です。

そして、定年退職後も、教育の道で活躍できる場は数多く存在します。例えば、教育委員会の指導主事として、これまでの経験を活かし、他の学校への指導や助言を行うことができます。また、教育コンサルタントとして、学校運営や教育方法に関する専門的な助言を提供する道もあります。さらに、私立学校の教員として、再び教壇に立ち、子どもたちと直接向き合うことも可能です。他にも、塾講師として、生徒一人ひとりの学力向上に尽力することもできます。長年培ってきた豊富な経験と専門知識は、退職後も貴重な財産となります。教育への情熱を持ち続け、次世代を担う子どもたちの育成に貢献していくことができます。このように、教諭としての経験は、管理職として、そして定年後も、様々な形で教育界に貢献できる力となります。