特別支援学校教諭のキャリアパスを探る

転職の質問

『特別支援学校教諭』(体の具合が悪い人や、こころの具合が悪い生徒さんが、社会で自立して生きていけるように勉強を教える人のことです。お医者さんや関係する施設の人、栄養の先生や訓練士さんと一緒に、良い指導や支援をします。特別支援学校教諭になるための学校を探しています。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

特別支援学校教諭になるには、大学で特別支援教育に関することを学ぶ必要があります。特別支援学校教諭免許状を取得するには、大学で必要な科目を履修し、卒業する必要があります。免許状には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱のそれぞれの区分があるので、どの分野を担当したいか考えて大学を選ぶと良いでしょう。

転職の質問

免許状の種類によって、教えられる生徒さんが違うのですか?

転職研究家

そうです。例えば、視覚障害の免許状を持っている先生は、目の見えない生徒さんや見えにくい生徒さんを教えることができます。自分がどんな生徒さんを教えたいかを考えて、免許状の種類を選ぶことが大切です。

特別支援学校教諭

- 特別支援学校教諭の主な仕事内容

- 身体的、もしくは精神的に障害をもった生徒を社会的に自立できるよう教育を行う者のこと。医師や関連施設、栄養士や訓練士とともに適切な指導や支援を行います。特別支援学校教諭を目指す学校を探す

- 特別支援学校教諭になるには

- 第一に生徒の事を考えられる温かい心と忍耐力、そして専門知識などが求められます。

はじめに

特別な支援が必要な子どもたちの学びを支える、特別な支援学校教諭。子どもたちの成長を間近で見守り、共に歩むことができる、やりがいと責任感の大きな仕事です。近年では、インクルーシブ教育、つまり、障害のあるなしに関わらず、すべての子どもたちが共に学ぶ教育の考え方が広まりつつあります。これに伴い、特別な支援学校教諭の役割は、これまで以上に重要性を増しています。しかし、具体的な仕事内容や、その後のキャリアについては、あまり知られていないのではないでしょうか。

特別な支援学校教諭の仕事は、授業だけにとどまりません。子どもたちの学習を支援することはもちろん、日常生活における自立を促すことも大切な役割です。例えば、食事や着替え、トイレといった基本的な動作の指導や、社会生活を送る上で必要なコミュニケーション能力の育成など、一人ひとりの発達段階や特性に合わせた、きめ細やかな指導が必要です。さらに、保護者との連携も欠かせません。家庭での様子を共有し、共に子どもたちの成長を支えていくために、定期的な面談や連絡帳などを通して、密なコミュニケーションを図ることが重要です。

キャリアパスも多様です。特別な支援学校で経験を積んだ後、通常の学校に配置換えとなり、特別な支援を必要とする子どもたちの学習支援を行う道もあります。また、教育委員会や教育センターなどで、特別な支援教育に関する専門家として活躍することも可能です。さらに、大学や大学院に進学し、研究者として特別な支援教育の発展に貢献する道もあります。

子どもたちの可能性を信じ、共に成長していく喜びを感じられる特別な支援学校教諭。多様な子どもたちの笑顔に囲まれ、やりがいと充実感に満ちた日々を送ることができる、魅力あふれる職業です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕事内容 | ・授業 ・日常生活における自立支援(食事、着替え、トイレ、コミュニケーション能力育成など) ・保護者との連携(面談、連絡帳など) |

| 役割の重要性 | インクルーシブ教育の普及に伴い、特別な支援学校教諭の役割は重要性を増している。 |

| キャリアパス | ・特別な支援学校での勤務 ・通常の学校への配置換え ・教育委員会や教育センターでの専門家としての活動 ・大学や大学院への進学、研究者 |

仕事内容

特別支援学校教諭の仕事の中心は、一人ひとりの子どもの発達段階や特性を理解し、それぞれに合った個別指導計画を作成し、実行することです。子どもたちはそれぞれ異なる学び方やペースを持っています。そのため、画一的な指導ではなく、個別のニーズに合わせた丁寧な指導が必要となります。例えば、読み書きが苦手な子どもには、視覚的な教材を用いたり、音声で説明したりするなど、様々な工夫を凝らして指導を行います。

教科指導以外にも、日常生活で必要なスキルを身につけるための支援も大切な仕事です。食事や着替え、トイレの使い方など、基本的な生活習慣を身につけることで、子どもたちは自立した生活を送るための力を育みます。また、社会生活を送る上で必要なコミュニケーション能力や対人関係のスキルを身につけるための指導も行います。

保護者との連携も重要な役割です。定期的な面談や家庭訪問を通して、家庭での子どもの様子を把握し、学校と家庭で情報を共有します。保護者の不安や悩みに寄り添い、学校と家庭が一体となって子どもたちの成長を支えるための架け橋となります。

他の教職員との協力も欠かせません。担任だけでなく、養護教諭や栄養士、事務職員など、様々な立場の職員と連携を取りながら、子どもたちを多角的にサポートします。また、必要に応じて、地域の医療機関や福祉施設、相談支援センターなどとも連携し、子どもたちにとってより良い教育環境を整えます。子どもたちの成長を支えるためには、学校全体でチームとして取り組むことが大切です。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 個別指導計画の作成・実行 | 児童の発達段階や特性に合わせた個別指導計画を作成・実行 |

| 教科指導 | 個別のニーズに合わせた丁寧な指導(例: 読み書きが苦手な子どもへの視覚教材や音声説明の活用) |

| 生活指導 | 食事、着替え、トイレなど、基本的な生活習慣を身につけるための支援 |

| 社会性指導 | コミュニケーション能力や対人関係のスキルを身につけるための指導 |

| 保護者連携 | 家庭訪問や面談による情報共有、家庭と学校が一体となった子育て支援 |

| 校内連携 | 養護教諭、栄養士、事務職員など、様々な立場の職員と連携 |

| 校外連携 | 医療機関、福祉施設、相談支援センター等と連携し、教育環境の整備 |

一般的なキャリアパス

特別支援学校に新しく入った先生は、まず先輩の先生から色々なことを教わります。授業の準備の仕方や、子どもたちに合った教材をどのように作るか、そして、子どもたち一人ひとりに合わせた指導の仕方を学びます。毎日の授業を通して、子どもたちの個性や特性を理解し、より良い指導方法を身につけていくことが大切です。

何年か経験を積むと、学年主任や教科主任などの役割を任されるようになります。学年主任は、学年の先生たちをまとめて、より良い学年運営を目指します。教科主任は、担当する教科の指導計画を作成したり、他の先生方の授業をサポートしたりします。また、部活動の顧問として、子どもたちの成長を支えることもあります。

さらに経験を積むと、教頭先生や校長先生といった管理職を目指すこともできます。教頭先生や校長先生は、学校の全体的な運営に携わり、子どもたち、先生方、保護者の方々にとって、より良い学校づくりを目指します。

大学院に進んで、特別支援教育についてより深く研究する道もあります。大学院では、専門的な知識や研究方法を学び、子どもたちの支援に役立つ新しい方法を探求します。研究を通して得られた知見は、学会で発表したり、論文としてまとめたりすることで、他の先生方にも共有され、特別支援教育全体の発展に貢献することができます。

また、教育委員会や教育センターに異動して、指導主事として働くという道もあります。指導主事は、他の学校の先生方の指導や研修を行い、特別支援教育の質の向上に努めます。それぞれの地域の実情に合わせて、より効果的な支援体制を構築していくことが求められます。

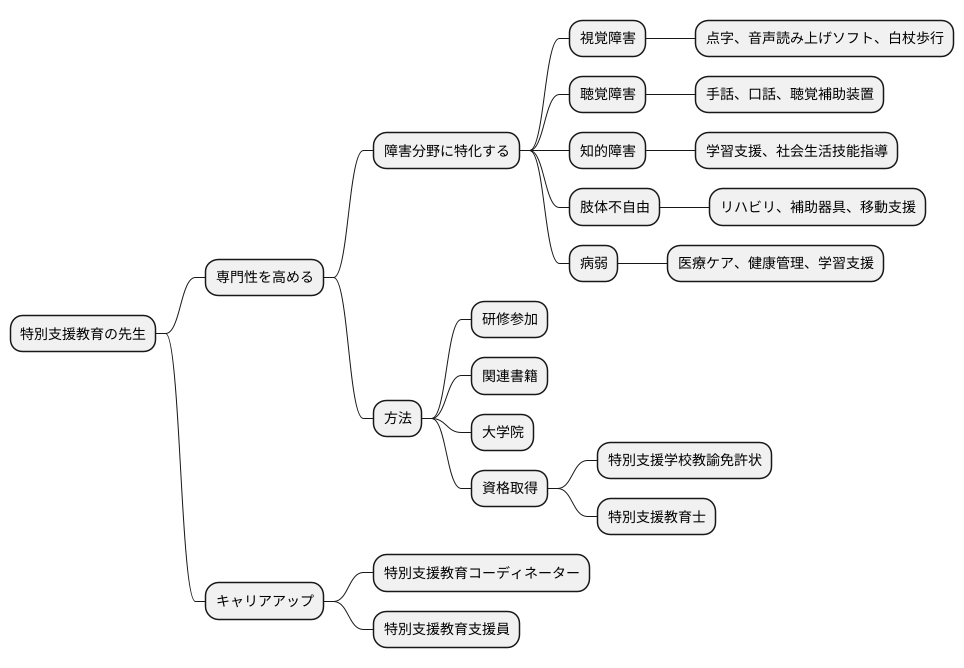

専門性を高める道

特別な支援が必要な子供たちの先生は、特定の障害分野に絞って深く学ぶことができます。例えば、目が見えない、耳が聞こえない、学ぶことが難しい、体が不自由、体が弱いなど、様々な困難を抱える子供たちがいます。それぞれの特性に合わせた専門的な知識や技術を身につけることで、より質の高い支援を提供できるようになります。

具体的な例を挙げると、視覚障害の分野では、点字の読み書きや、音声読み上げソフトの使い方、白杖歩行の指導などを学ぶ必要があるでしょう。聴覚障害の分野では、手話や口話、聴覚補助装置の活用方法などを学ぶ必要があります。知的障害の分野では、個々の発達段階に合わせた学習支援や、社会生活技能の指導が重要になります。肢体不自由の分野では、リハビリテーションや、補助器具の使い方、移動支援などを学ぶ必要があります。病弱の分野では、医療的なケアや、健康管理、学習の遅れに対する支援などが求められます。

これらの専門性を高めるためには、研修会に参加したり、関連書籍を読んだり、大学院で専門的に学ぶなどの方法があります。また、特別支援教育に関する資格を取得することも、専門性を高める上で有効な手段です。例えば、特別支援学校教諭免許状に加えて、特別支援教育士資格を取得すれば、より専門的な知識と技能を証明することができます。

こうして得られた専門性を活かして、他の仕事に就くことも可能です。例えば、特別支援教育コーディネーターは、学校や地域社会において、特別な支援が必要な子供たちとその家族を支える役割を担います。また、特別支援教育支援員は、学校で先生をサポートし、子供たちの学習や生活を支援します。これらの仕事は、専門性を高めた先生にとって、キャリアアップの道となるでしょう。専門性を高めることは、子供たちへの支援の質を高めるだけでなく、自身のキャリアを広げることにも繋がります。

転職という選択肢

仕事を変えることは、人生における大きな転換期と言えるでしょう。今の仕事に不満がある、新しいことに挑戦したい、収入を増やしたいなど、転職を考える理由は人それぞれです。 特に、特別支援学校で先生として働いている方は、日々の業務にやりがいを感じながらも、将来について様々な思いを抱えているかもしれません。

特別支援学校で培った経験は、他の教育機関や福祉施設でも大いに役立ちます。例えば、小学校や中学校、高等学校で、特別な支援を必要とする子どもたちの学習や生活をサポートする、特別な教育のまとめ役として働く道があります。子どもたち一人ひとりの個性や特性を理解し、適切な支援を行うためには、専門的な知識や経験が不可欠です。特別支援学校での経験は、こうした場で力を発揮できる貴重な財産となるでしょう。

また、子どもたちの発達を支援する施設や、放課後に子どもたちが安心して過ごせる場所を提供する施設で、指導員として働く道もあります。そこでは、遊びや学習を通して子どもたちの成長をサポートする役割が求められます。特別支援学校で培った、子どもたちとのコミュニケーション能力や、個別のニーズに応じた支援の経験は、これらの施設でも大いに活かせるでしょう。

さらに、教育に関連する会社で、教材作りや研修の先生などを担当する道も考えられます。特別支援学校での経験を活かして、より多くの子どもたちの学びを支える仕事に携わることもできるのです。

このように、特別支援学校で積んだ経験は、子どもたちの成長を支える上でかけがえのないものとなり、様々な分野で活躍できる可能性を広げてくれるでしょう。転職は、自分の能力や経験を活かし、新たな挑戦をすることで、更なる成長と充実感を得られるチャンスです。 だからこそ、じっくりと時間をかけて、自分の将来について考えてみることが大切です。

| これまでの経験 | 転職先の例 | 活かせる経験・能力 |

|---|---|---|

| 特別支援学校での教員経験 | 小学校、中学校、高等学校等 児童発達支援施設、放課後等デイサービス等 教育関連企業 |

|

まとめ

特別支援学校教諭は、発達に特性のある子どもたちの教育を担う、やりがいと責任に満ちた職業です。子どもたちの個性や可能性を最大限に引き出し、自立と社会参加を支援する、重要な役割を担っています。日々、子どもたちと向き合い、小さな成長を喜び合える、深い感動を味わえる仕事と言えるでしょう。

特別支援学校教諭の仕事内容は、教科指導だけでなく、日常生活の指導や自立活動の支援、保護者との連携など多岐にわたります。子どもたちの特性は一人ひとり異なり、それぞれに合わせた指導方法や教材を工夫する必要があります。そのため、観察力やコミュニケーション能力、柔軟な対応力が求められます。また、保護者や関係機関と連携を取りながら、チームで子どもたちを支えていくことも重要です。

キャリアパスも多様です。経験を積むことで、学年主任や教務主任、副校長、校長といった役職に就く道があります。また、特別支援教育の専門性を深め、指導主事や教育委員会などで活躍する道も開かれています。さらに、特別支援学校での経験を活かし、地域の教育相談機関や福祉施設などで働くことも可能です。自分の個性や強みを活かし、様々な分野で活躍できる場が広がっています。

この仕事は、子どもたちの成長に直接関わることができ、大きな喜びとやりがいを感じられると同時に、責任も伴います。子どもたちの困難に寄り添い、共に乗り越えていくためには、強い信念と忍耐力が必要です。しかし、子どもたちの笑顔や成長は、何ものにも代えがたい喜びとなり、日々の苦労を忘れさせてくれるでしょう。子どもたちの未来を支えたい、教育に情熱を注ぎたいという方は、ぜひ特別支援学校教諭という職業を検討してみてください。きっと、かけがえのない経験と深い喜びを得ることができるはずです。

| 職業 | 特別支援学校教諭 |

|---|---|

| 仕事内容 |

|

| 必要な能力 |

|

| キャリアパス |

|

| やりがい |

|