小学校教員のキャリアパス:未来を育む先生への道

転職の質問

『小学校教員』になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

小学校教員になるには、大きく分けて2つの道があります。1つは、大学の教育学部に進学し、卒業と同時に小学校教員免許状を取得する方法です。もう1つは、大学で別の分野を学んだ後、大学院に進学して小学校教員免許状を取得する方法です。

転職の質問

免許状を取れば、誰でも先生になれるのですか?

転職研究家

免許状を取得した後に、各都道府県や市町村の教育委員会が行う教員採用試験に合格する必要があります。採用試験には、筆記試験、面接、実技試験などがあります。

小学校教員

- 小学校教員の主な仕事内容

- 公立、私立の小学校などの先生です。学習指導要領に沿って授業計画を立て、生活と教科の指導を行います。音楽、図面、家庭科、体育などの専任教諭をおいている学校もありますが、原則としては全教科を教えます。授業以外にも授業の下調べや教材づくり、テストと採点、生活指導など仕事は多岐にわたります。小学校教員は、次の時代を担う子供の幸せとその健やかな成長を願う職業であり、児童やその保護者から信頼と敬愛を受ける職業です。

- 小学校教員になるには

- 大学などの教職課程で単位を取する必要があります。免許状を取得後、公立の場合は、地方自治体の採用候補者選考試験に合格すれば名簿に登録され、欠員状況に応じて採用され、公務員として教職につく事になります。私立の場合は、学校独自に実施している採用試験に合格すれば、教員として働く事ができます。

教職への第一歩

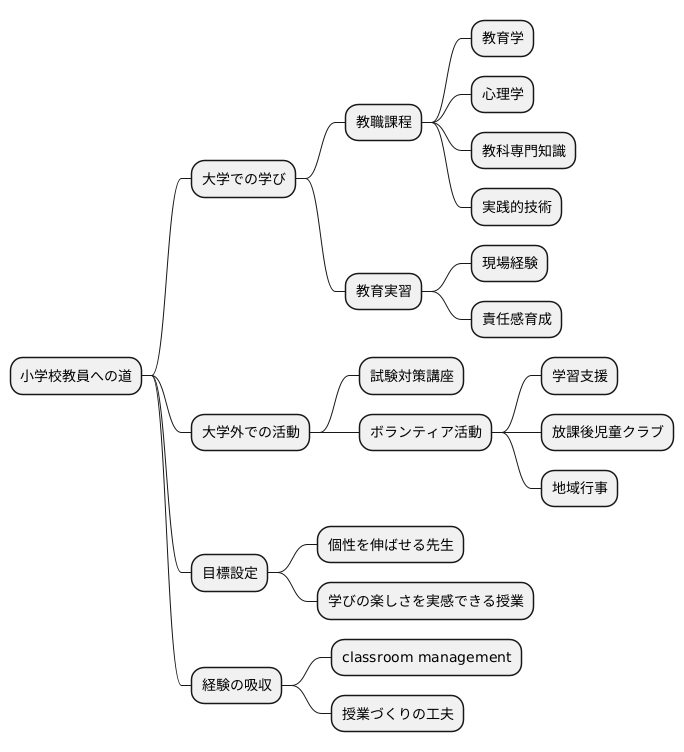

小学校の先生を目指す道のりは、まず大学で教職課程を学ぶことから始まります。この課程では、子どもを育てるための学問である教育学や、心の仕組みを学ぶ心理学、国語や算数といった教科に関する専門的な知識、そして子どもたちに実際に教えるための実践的な技術を習得します。

教職課程の大切な要素として、教育実習があります。教育実習では、学校現場で子どもたちと直接触れ合い、実際の授業を行うことで、先生としての自覚や責任感を育みます。大学での学びは、先生としての基礎を築き、将来どのような先生になりたいかを考えるための大切な期間です。

教職課程以外にも、先生になるための試験対策講座を受講したり、子どもたちと触れ合う機会を増やすために、ボランティア活動に参加することも有効です。例えば、地域の学習支援活動や放課後児童クラブなどで子どもたちと関わったり、地域の行事に参加したりすることで、子どもたちの様々な面に触れることができます。これらの経験を通して、子どもたちの発達段階や個性への理解を深めることができます。

将来、どんな先生になりたいのか、どんな教育を実現したいのか、しっかりと目標を持つことが大切です。子どもたちの個性を伸ばせる先生になりたい、子どもたちが学びの楽しさを実感できる授業をしたいなど、具体的な目標を持つことで、日々の学習や活動への意欲が高まります。目標達成のためには、こつこつと努力を重ねることが欠かせません。先生になるという強い思いを持ち続け、常に学び続ける姿勢を忘れずに、一歩ずつ進んでいきましょう。

周りの先生や先輩の話を聞き、様々な経験を吸収しながら、自分自身の教育に対する考え方を確立していくことも大切です。ベテランの先生から classroom management のコツを学んだり、先輩の先生から授業づくりの工夫を聞いたりすることで、実践的な力を養うことができます。先生という仕事は、子どもたちの成長を支える、やりがいのある仕事です。情熱と責任感を持って、未来を担う子どもたちを育てていきましょう。

採用試験と新任期

小学校の先生になる夢を叶え、採用試験に合格すると、いよいよ新しい生活の始まりです。採用試験は、筆記試験で教科に関する知識や一般常識を問われるだけでなく、面接や実技試験を通して、先生としての熱意や子どもたちと接する力、授業を行う能力などが総合的に評価されます。合格を勝ち取った後には、いよいよ新任期が始まります。

新任期は、初めて学校現場に立つ先生にとって、右も左も分からないことだらけの日々です。ベテランの先生からの指導や研修は、教科書だけでは学ぶことのできない、実践的な知識や技能を身につける貴重な機会となります。子どもたち一人ひとりと信頼関係を築き、学級をまとめ、授業をスムーズに進めるための指導力は、経験を通して磨かれていきます。保護者の方々との良好な関係を築くための対話の力も、先生として大切な仕事の一つです。

授業以外にも、学校行事の準備や運営、部活動の指導、事務作業など、たくさんの仕事があり、目の回るような忙しさを感じるかもしれません。慣れない環境の中で、大変なことも多いと思いますが、新任期は先生としての基礎を築き、大きく成長するための大切な期間です。壁にぶつかった時は、一人で抱え込まずに、先輩の先生方に相談してみましょう。同僚の先生や管理職の先生方は、きっと親身になって話を聞いてくれます。また、研修に参加して他の学校の先生方と交流し、様々な考え方に触れることも、視野を広げる良い機会となるでしょう。

子どもたちの笑顔や成長は、先生にとって何ものにも代えがたい喜びであり、仕事のやりがいへと繋がります。周りの先生方の温かい指導や助言を胸に、常に学び続ける意欲を持ち、経験を積み重ねていくことが大切です。日々の出来事を振り返り、より良い授業を目指して努力を続けることで、先生として大きく成長していくことができるでしょう。子どもたちの未来を担う先生として、一歩ずつ、着実に前進していきましょう。

経験を積む

数年間、教壇に立った先生方は、学校の中心となる存在へと成長していきます。新人だったころとは違い、授業の腕前を上げるだけでなく、学年全体をまとめる学年主任や教科のリーダーである教科主任、クラブ活動の先生など、様々な仕事を任されるようになります。学校をより良くしていくための話し合いにも積極的に加わり、自分の意見を述べることも多くなるでしょう。

先生としての専門性を高めるためには、研修会や研究会に参加することも大切です。他の先生方と教え方について話し合ったり、一緒に授業を考えてみたり、チームとして協力することで、子どもたちにとってより良い授業を作ることができます。

学校で働く先生にとって、子どもたちを支えることはもちろんですが、保護者の方々と信頼関係を築くことも大切な仕事です。子どもたちの様子を伝えたり、家庭での学習について相談に乗ったりすることで、保護者の方々と協力して子どもたちの成長を支えることができます。また、地域の人たちとのつながりも大切です。学校行事に地域の人たちを招待したり、地域のお祭りなどに子どもたちと参加したりすることで、学校と地域がより良い関係を築き、子どもたちが地域の一員として育っていくことを支えることができます。

経験を積んでいく中で、難しい問題にぶつかることもあるでしょう。しかし、同僚の先生方と話し合い、知恵を出し合うことで、解決策を見つけることができます。周りの先生方とのつながりを大切にし、共に学び、共に成長していく姿勢が大切です。自分自身の成長が、学校全体の質を向上させ、ひいては子どもたちの成長につながっていくのです。前向きな気持ちで、子どもたちのために、そして学校のために、力を尽くしていきましょう。

| 成長段階 | 役割・責任 | 関わる人々 | 具体的な行動 |

|---|---|---|---|

| 新人教師 | 授業担当 | 生徒 | 授業の腕前を上げる |

| 経験を積んだ教師 | 学年主任、教科主任、クラブ活動顧問 学校運営への参加 |

生徒、他の教師、保護者、地域住民 | 学年全体をまとめる、教科のリーダーシップ クラブ活動の指導 学校運営に関する意見発信 研修会・研究会への参加、授業改善 保護者との信頼関係構築、家庭学習支援 地域との連携、学校行事への参加 |

| ベテラン教師 | 経験に基づいた指導・助言 | 同僚教師、生徒、保護者、地域住民 | 問題解決への貢献 同僚教師への支援、学校全体の質向上 |

管理職への道

教職に就き、数年が経ち、経験を積むことで、教頭、副校長、校長といった管理職への道が開けてきます。管理職は、学校運営の中心となる存在です。日々の授業はもちろんのこと、学校全体の運営方針を定め、教職員の指導や育成、学校運営に関わる予算管理、地域社会との連携など、多岐にわたる役割を担います。

管理職に求められるのは、豊富な経験に基づく確かな判断力と指導力です。多くの教員をまとめ、学校全体の進むべき方向を示すには、これまでの教育現場での経験が不可欠です。また、子どもたちや保護者、教職員など、様々な立場の人と関わり、円滑な人間関係を築くための高いコミュニケーション能力も必要です。さらに、教育に対する強い情熱を持ち、常に学び続ける姿勢も重要です。変化の激しい現代社会において、子どもたちに質の高い教育を提供し続けるためには、教育に関する最新の知識や動向を把握し、柔軟に対応していく必要があります。

管理職になると、学校全体のビジョンを明確に示し、実現に向けてリーダーシップを発揮していくことが求められます。教職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織としての一体感を高めることで、より良い教育を実現していくことができます。同時に、地域社会との連携も強化していく必要があります。学校は地域社会の一員として、地域住民と積極的に交流し、相互理解を深めることで、子どもたちの健やかな成長を支える体制を築くことが重要です。

管理職は、未来の教育を創造していく重要な立場です。子どもたちが、安全で安心できる環境の中で、それぞれの個性や能力を伸ばし、将来の夢に向かって進んでいけるよう、教職員と協力し、保護者や地域社会との信頼関係を築きながら、より良い教育環境づくりに力を尽くしていく必要があります。

| キャリアパス | 役割 | 求められる能力 |

|---|---|---|

| 教員 → 教頭 → 副校長 → 校長 |

|

|

専門性を高める

小学校の先生として積み重ねた経験と知識は、様々な形で活かすことができます。管理職として学校運営の中心となる道を選ぶ先生もいれば、教育委員会や教育センターで指導主事として活躍する道を選ぶ先生もいます。指導主事は、地域全体の教育の質を高めるために重要な役割を担います。具体的には、学校での教育活動をより良くするための改善策を考えたり、先生方の指導や研修を行ったりします。長年、子どもたちと向き合い、教育現場で培ってきた経験と専門知識は、指導主事として地域全体の教育向上に大きく貢献します。

また、大学教員や研究者として教育に関わる道もあります。教育現場での経験を基に、新しい教育理論や実践方法を研究し、未来を担う子どもたちのためのより良い教育を目指します。教育現場で得た知見を活かし、後進の育成にも力を注ぎます。

小学校の先生は、子どもたちの成長を支えるだけでなく、教育の未来を創造していく存在です。管理職、指導主事、大学教員や研究者など、様々なキャリアパスがあります。どの道を選んでも、子どもたちの成長を願い、教育に情熱を注ぐ先生方の姿は変わりません。

大切なのは、自分自身の得意な事や興味のある事、そして何よりも大切にしたい事をよく考え、自分に合った道を選ぶことです。情熱を持って仕事に取り組むことで、やりがいを感じ、充実した日々を送ることができます。小学校の先生という職業は、様々な可能性に満ち溢れています。それぞれの場で、子どもたちの未来を明るく照らし、教育界全体をより良くしていく力となるのです。

| キャリアパス | 役割・業務内容 |

|---|---|

| 管理職 | 学校運営の中心となる |

| 指導主事 | 教育委員会や教育センターで、地域全体の教育の質を高めるための改善策を考えたり、先生方の指導や研修を行う |

| 大学教員・研究者 | 教育現場での経験を基に、新しい教育理論や実践方法を研究し、後進の育成 |

教育への貢献

小学校の先生という仕事は、子どもたちの成長を支えるだけでなく、先生自身も常に学び続け、成長し続けることができる仕事です。子どもたちと共に学び、共に育ち合う中で、教科の知識や指導の技術だけでなく、人として大きく成長できるでしょう。教育現場での経験を通して得られた知識や技能、そして子どもたちとの温かい繋がりは、何にも代えがたい財産となります。

定年退職後も、地域社会で教育活動に携わるなど、様々な方法で教育に貢献することができます。例えば、子どもたちの学習を支えるボランティアや、地域の子どもたちのための学習塾の先生、図書館などで絵本の読み聞かせをするボランティアなど、地域社会に貢献できる場はたくさんあります。長年培ってきた教育経験や知識を活かし、地域の子どもたちの成長を支え、未来を担う子どもたちを育てることができます。

また、学校で培った経験は、教育の場だけでなく、人生の様々な場面で役立ちます。例えば、地域活動でのリーダーシップ、問題解決能力、コミュニケーション能力などは、学校で子どもたちと関わる中で自然と身につくものです。これらの能力は、社会全体に貢献していく力となります。

教育への情熱を持ち続け、生涯にわたって学び続け、社会に貢献していくことは、教員経験者にとって大きな喜びとなるでしょう。子どもたちの明るい笑顔や成長した姿を見ることは、何ものにも代えがたいやりがいとなります。教員としての経験は、自分自身の人生を豊かにし、社会をより良くしていく力となるでしょう。

| メリット | 具体的な活動 |

|---|---|

| 子どもたちの成長を支え、自身も成長できる | 子どもたちと共に学び、共に育ち合う中で、教科の知識や指導の技術だけでなく、人として大きく成長できる |

| 得られた知識や技能、子どもたちとの繋がりは貴重な財産 | – |

| 定年退職後も教育に貢献できる |

|

| 学校で培った経験は様々な場面で役立つ | 地域活動でのリーダーシップ、問題解決能力、コミュニケーション能力など |

| 子どもたちの成長を見ることはやりがい | 子どもたちの明るい笑顔や成長した姿 |