小学校教員のキャリアパス:未来を育む先生への道

転職の質問

『小学校教員』(国や都道府県、市町村などが作った学校や、そうでない学校で、子供たちに勉強を教える先生です。先生は、国が決めた勉強の内容に基づいて、授業の計画を立て、子供たちの生活の指導や教科の勉強を教えます。音楽や図画工作、家庭科、体育など専門の先生がいる学校もありますが、基本的には全ての教科を教えます。授業以外にも、授業の準備や教材作り、テストの作成と採点、生活指導など、仕事の種類はたくさんあります。小学校の先生は、未来を担う子供たちの幸せと健康な成長を願う仕事であり、子供たちやその親から信頼され、尊敬される仕事です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

小学校の先生になるには、大学で教員免許を取得するか、教員養成課程のある大学院を修了する必要があります。免許には種類があるので、小学校の先生になるには小学校教員免許状が必要です。

転職の質問

大学で免許が取れるんですね。免許の種類があるのは知りませんでした。他に何か必要なことはありますか?

転職研究家

免許取得後、都道府県や市町村の教育委員会が行う教員採用試験に合格する必要があります。採用試験の内容は筆記試験、面接、実技試験など様々で、各自治体によって異なります。筆記試験では、一般教養や教職に関する知識、専門教科に関する知識などが問われます。面接では、人物像や教育に対する熱意、コミュニケーション能力などが評価されます。実技試験では、模擬授業や実技、集団討論などを行う場合があります。

小学校教員

- 小学校教員の主な仕事内容

- 公立、私立の小学校などの先生です。学習指導要領に沿って授業計画を立て、生活と教科の指導を行います。音楽、図面、家庭科、体育などの専任教諭をおいている学校もありますが、原則としては全教科を教えます。授業以外にも授業の下調べや教材づくり、テストと採点、生活指導など仕事は多岐にわたります。小学校教員は、次の時代を担う子供の幸せとその健やかな成長を願う職業であり、児童やその保護者から信頼と敬愛を受ける職業です。

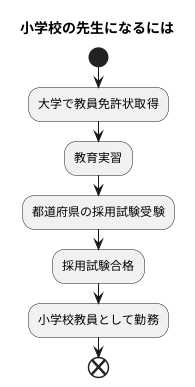

- 小学校教員になるには

- 大学などの教職課程で単位を取する必要があります。免許状を取得後、公立の場合は、地方自治体の採用候補者選考試験に合格すれば名簿に登録され、欠員状況に応じて採用され、公務員として教職につく事になります。私立の場合は、学校独自に実施している採用試験に合格すれば、教員として働く事ができます。

教職への第一歩

小学校の先生になるには、大学で教員免許状を取ることが近道です。先生を育てるための学部や、教員免許状が取れる学科のある大学で、小学校で教えるために必要な知識や技能を学びます。具体的には、国語、算数、理科、社会などの教科に関する専門知識に加え、教育心理学、教育方法、特別支援教育など、子どもたちの成長を支えるための幅広い知識を習得します。

大学での学びの集大成として、教育実習があります。教育実習では、実際に小学校へ行き、子どもたちと直接触れ合いながら、授業をしたり、学級経営の補助をしたりすることで、教科指導や学級経営の実際を体験し、実践的な力を身につけます。子どもたち一人ひとりの個性や学力、発達段階を理解し、適切な指導方法を学ぶ貴重な機会となります。

教員免許状を取得した後は、都道府県の教育委員会が実施する採用試験を受験します。採用試験は、筆記試験と面接試験があります。筆記試験では、一般教養や教職に関する専門知識が問われます。面接試験では、教職に対する熱意や適性、子どもたちへの愛情、コミュニケーション能力などが評価されます。試験内容は自治体によって異なる場合があるので、受験する自治体の募集要項をよく確認することが大切です。

採用試験に合格すると、小学校教員として採用され、いよいよ教壇に立つことができます。近年、小学校の先生は不足しています。そのため、各自治体では、独自の採用制度を設けたり、採用条件を緩和したりするなど、さまざまな取り組みを行っています。例えば、年齢制限を緩和したり、社会人経験者向けの採用枠を設けたりする自治体もあります。教員免許状を持っていなくても、一定の条件を満たせば採用試験を受験できる場合もあります。このように、小学校の先生を目指す人にとって、門戸は以前より広がっていると言えるでしょう。

先生という仕事は、子どもたちの成長に直接関わる、やりがいのある仕事です。子どもたちの笑顔や成長を間近で見守り、社会の未来を担う人材を育成することに貢献できる、魅力的な職業と言えるでしょう。

経験を積む新人時代

採用試験を乗り越え、晴れて教壇に立つことになった新任の先生方は、希望と不安が入り混じった気持ちでいることでしょう。最初の数年は、学校生活に慣れること、そして一人前の先生になるための修行期間です。ベテランの先生からの指導を受けながら、日々の授業の進め方や生徒への接し方など、実践的なノウハウを学びます。

最初のうちは、教材の準備や授業の進め方に戸惑うことも多く、時間管理に苦労することもあるでしょう。保護者との連絡や、学校行事の準備など、仕事量も多く、大変だと感じることもあるかもしれません。しかし、子どもたちの成長を間近で見守り、共に学び、共に喜びを分かち合う中で、先生という仕事のやりがいを強く感じることができるはずです。子どもたちの笑顔や、成長していく姿は、大変な仕事の中でも大きな励みとなるでしょう。

また、同僚の先生方との連携も非常に大切です。授業で困ったことがあった時や、生徒指導で悩んだ時には、先輩の先生方に相談してみましょう。先生同士で支え合い、協力し合うことで、より良い教育を実現していくことができます。積極的にコミュニケーションを取り、周りの先生方との信頼関係を築くことが大切です。

授業以外にも、学校行事や部活動の指導を通して、子どもたちと深く関わり、絆を育むことができます。これらの経験を通して、子どもたちの個性や才能を発見し、それぞれの成長をサポートしていくことができます。日々の努力や経験を通して、子どもたちから信頼され、愛される先生へと成長していきましょう。そして、一人前の先生として、子どもたちの未来を支える存在となるのです。

| 時期 | 活動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 最初の数年 | 学校生活への適応、授業の実施、生徒指導、保護者対応、学校行事の準備など | ベテラン教師からの指導、時間管理、仕事量の多さ、子どもたちの成長、やりがい |

| – | 同僚との連携、授業での相談、生徒指導の相談 | 支え合い、協力、信頼関係構築 |

| – | 学校行事、部活動指導 | 子どもたちとの深い関わり、絆育成、個性・才能発見、成長サポート |

中堅教員として

教職に就いて数年、初任者としての戸惑いも薄れ、一人前の教員として認められるようになる時期、それが中堅教員と呼ばれる時期です。これまでの経験を活かし、より幅広い役割を担うことが期待されます。

まず、学級担任は引き続き重要な任務です。子どもたちの成長を間近で見守り、日々の学習指導はもちろん、生活指導や進路指導など、多岐にわたる業務をこなします。一人ひとりの個性や才能を見極め、それぞれの良さを伸ばせるよう、きめ細やかな指導が求められます。

さらに、中堅ともなると学年主任や教科主任、特別支援教育コーディネーターといった、学校運営に関わる役割を担う機会が増えます。学年主任は、学年全体の教育活動の計画や調整、保護者との連携などを行います。教科主任は、各教科の授業内容や評価方法の統一、教材研究などを担当します。特別支援教育コーディネーターは、特別な支援を必要とする子どもたちへの適切な指導や支援体制の構築に尽力します。これらの役割を通して、学校全体の教育活動の質を高めることに貢献します。

また、常に学び続ける姿勢も大切です。研修会に参加して最新の教育情報や指導方法を習得したり、自分の専門分野に関する知識や技能を深めたりすることで、より質の高い授業を提供できるようになります。

そして、後輩教員の指導も重要な役割です。自分の経験を伝え、指導方法や classroom マネジメントの技術などを共有することで、後輩の成長を支えます。学校全体として、より良い教育を提供できる環境づくりに貢献します。

このように、中堅教員は学校の中核を担う存在として、子どもたちの成長はもちろん、学校全体の教育力の向上に大きく貢献します。自分の得意分野を活かし、校内研究を推進するなど、活躍の場はさらに広がっていくでしょう。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 学級担任 | 学習指導、生活指導、進路指導など、子どもたちの成長を間近で見守り、きめ細やかな指導を行う。 |

| 学年主任・教科主任・特別支援教育コーディネーター | 学年全体の教育活動の計画・調整、保護者との連携、各教科の授業内容・評価方法の統一、教材研究、特別な支援を必要とする子どもたちへの指導・支援体制の構築など、学校運営に関わる。 |

| 研修・自己研鑽 | 研修会への参加や専門分野の知識・技能を深めることで、質の高い授業を提供できるよう常に学び続ける。 |

| 後輩教員の指導 | 経験を伝え、指導方法や classroom マネジメントの技術などを共有し、後輩の成長を支える。 |

ベテラン教員として

長年の教壇経験を持つベテラン先生は、学校全体をより良くしていく上で欠かせない存在です。まるで大黒柱のように、学校を支える重要な役割を担っています。具体的には、若い先生を育てたり、学校運営の中心となって活躍したりと、その仕事は多岐に渡ります。

ベテラン先生が積み重ねてきた豊富な経験は、若い先生にとって何にも代えがたい学びの場となります。例えば、授業の進め方や生徒との接し方など、具体的な指導を受けることで、若い先生は実践的な力を身につけることができます。ベテラン先生の教えは、教科書だけでは学べない貴重な知識の宝庫です。こうして育った若い先生が、さらに次の世代を育てていくことで、学校全体の教育の質が向上していくのです。

また、ベテラン先生は、学校と地域社会をつなぐ役割も担っています。地域の方々と協力して学校行事を盛り上げたり、保護者と学校との橋渡し役となったりすることで、学校は地域社会に支えられ、より良い教育環境が築かれていきます。地域とのつながりを大切にすることで、子どもたちは地域社会の一員としての自覚を育み、豊かな心を育んでいくことができます。

長年培ってきた経験と知識を活かし、学校全体をより良くしていくことが、ベテラン先生としての大きなやりがいとなるでしょう。子どもたちの成長を間近で見守りながら、未来を担う人材育成に貢献できる喜びは、何物にも代えがたいものです。ベテラン先生は、学校という大きな船のかじ取り役として、未来への航海を続けていくのです。

| 役割 | 具体的な活動 | 効果 |

|---|---|---|

| 若手育成 | 授業の進め方、生徒との接し方など、具体的な指導 | 若い先生が実践的な力を身につけ、教育の質が向上 |

| 学校運営 | 学校運営の中心となる | – |

| 地域連携 | 地域と協力して学校行事を盛り上げ、保護者との橋渡し役 | 学校が地域社会に支えられ、子どもたちは地域社会の一員としての自覚を育む |

専門性を深める道

教員として働き続ける中で、自分の得意な分野や強く心を惹かれる分野を深く掘り下げ、専門性を高めていく道は、やりがいのある教職人生を送る上で大きな意義を持ちます。特定の教科の専門性を磨くこともその一つです。例えば、算数を専門とする教員は、最新の算数学習指導法を研究したり、子どもたちが算数の面白さに気づくような教材を開発したりすることで、学校全体の算数教育の質を高めることができます。算数の授業がさらに魅力的になることで、子どもたちの算数に対する興味関心を高め、学力向上に繋げることも期待できます。

また、特別支援教育や教育相談といった特定の分野に特化して経験を積む道もあります。特別支援教育に関心のある教員は、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を身につけることで、特別な支援を必要とする子どもたちの成長をサポートすることができます。特別支援学級の担任や通級指導教室の担当として、一人ひとりのニーズに合わせた指導を行うことは、大きなやりがいを感じられるでしょう。

教育相談においても、専門性を高めることで、子どもたちの抱える様々な問題に寄り添うことができます。子どもたちの心に寄り添い、問題解決を支援することで、子どもたちの健やかな成長を支えることができます。

これらの専門性を高めるためには、大学院への進学や、研修会への積極的な参加、関連書籍の購読など、様々な方法があります。自分の関心のある分野を探求し、知識や技能を深めていくことで、より質の高い教育活動を行うことができます。そして、その専門性を活かすことで、子どもたちの成長により深く関わり、より大きなやりがいを感じながら、教員としてのキャリアを築いていくことができるでしょう。

| 専門分野 | 具体的な活動 | 期待される成果 | 専門性を高める方法 |

|---|---|---|---|

| 特定教科(例:算数) | 最新の算数学習指導法の研究、子どもたちが算数の面白さに気づく教材開発 | 学校全体の算数教育の質向上、子どもたちの算数への興味関心向上、学力向上 | 大学院への進学、研修会への積極的な参加、関連書籍の購読 |

| 特別支援教育 | 特別支援教育に関する専門的な知識・技能習得、特別な支援を必要とする子どもたちの成長サポート、特別支援学級担任や通級指導教室担当としてニーズに合わせた指導 | 子どもたちの成長、教員のやりがい | |

| 教育相談 | 子どもたちの抱える問題に寄り添い、問題解決を支援 | 子どもたちの健やかな成長 |

教育委員会へ

教育という大切な仕事に長く携わりたい、そして地域全体の教育に貢献したい、そう考える先生方に、教育委員会という道をご紹介いたします。教育委員会は、地域における教育の舵取り役を担う重要な機関です。学校現場で培った貴重な経験を活かし、より広い視野で教育に関わることができる、やりがいのある仕事です。教員採用や研修の実施、学校運営の支援といった多岐にわたる業務を通して、地域の子どもたちの学びを支えています。

教育委員会では、未来を担う子どもたちのために、教育に関する様々な施策を企画し、実行していきます。例えば、地域の実情に合わせた教育課程の編成や、教員の資質向上のための研修プログラム開発、そして、円滑な学校運営のための支援体制の構築などです。これらの業務を通して、子どもたちがより良い環境で学び、健やかに成長していくための基盤づくりに直接携わることができます。日々変化する社会のニーズを捉え、地域に最適な教育の在り方を模索していく、創造性と柔軟性が求められる仕事と言えるでしょう。

教育委員会での経験は、教育現場での更なる活躍の道も拓きます。教育行政に関する知識や経験を深めた後、再び学校現場に戻り、校長先生や副校長先生といった管理職として、学校運営の中核を担うことも可能です。教育委員会での経験は、学校全体を統括する上で、必ずや大きな力となるでしょう。また、教育委員会には様々な専門部署が存在します。学校教育課、生涯学習課、施設整備課など、それぞれの部署で専門性を高め、地域教育の発展に貢献することができます。

教育への情熱を持ち、子どもたちの未来のために力を尽くしたい先生方は、ぜひ教育委員会という選択肢も考えてみてください。教育委員会は、あなたの経験と情熱を活かし、地域教育に貢献できる、大きな可能性を秘めた場所です。

| 機関 | 役割 | 業務内容 | やりがい | 将来のキャリアパス |

|---|---|---|---|---|

| 教育委員会 | 地域における教育の舵取り役 | 教員採用や研修の実施、学校運営の支援、教育課程の編成、教員の資質向上のための研修プログラム開発、円滑な学校運営のための支援体制の構築など | 広い視野で教育に関わる、子どもたちの学びを支える、子どもたちの成長基盤づくりに携わる、創造性と柔軟性を活かす | 学校現場への復帰(校長、副校長など)、教育委員会内での専門性向上(学校教育課、生涯学習課、施設整備課など) |