特別支援学校教諭のキャリアパス:未来を拓く

転職の質問

『特別支援学校教諭』(からだや心に困りごとを持つ生徒が、社会で自立して暮らせるように教育を行う先生のこと。お医者さんや関係施設の人、栄養士さんや訓練士さんと一緒に、適切な指導や支援を行います。特別支援学校教諭を目指す学校を探しています。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

特別支援学校教諭になるには、大学で特別支援教育に関する免許を取得する必要があります。免許の種類は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、情緒障害など、いくつかの分野に分かれています。

転職の質問

免許の種類がたくさんあるんですね。それぞれの分野で学ぶ内容が違うんですか?

転職研究家

もちろんです。それぞれの障害特性に応じた指導法や、必要な支援について学びます。例えば、視覚障害の免許取得を目指す場合は、点字や歩行指導、聴覚障害の場合は手話や聴覚活用法などを学びます。その他、共通して、障害のある子どもたちの発達や学習、心理、教育についての専門的な知識や技術を学びます。

特別支援学校教諭

- 特別支援学校教諭の主な仕事内容

- 身体的、もしくは精神的に障害をもった生徒を社会的に自立できるよう教育を行う者のこと。医師や関連施設、栄養士や訓練士とともに適切な指導や支援を行います。特別支援学校教諭を目指す学校を探す

- 特別支援学校教諭になるには

- 第一に生徒の事を考えられる温かい心と忍耐力、そして専門知識などが求められます。

はじめに

特別支援学校教諭は、発達に課題を抱える子どもたちの成長を支える、やりがいのある仕事です。子どもたち一人ひとりの個性や特性を理解し、それぞれの状況に合わせた丁寧な指導を行うことで、子どもたちが持っている力を最大限に引き出すことが求められます。近年、誰もが共に学ぶインクルーシブ教育の考え方が広まるにつれ、特別支援教育への関心はますます高まっており、教諭の担う役割はこれまで以上に重要になっています。様々な個性を持つ子どもたちの未来を支えるため、情熱と高い専門性を持った人材が求められています。

特別支援学校教諭の仕事は、単に知識や技能を教えるだけでなく、子どもたちの社会性や生活能力を育むことも重要な役割です。例えば、日常生活での基本的な動作やコミュニケーション能力、集団生活への適応などを支援することで、子どもたちが自立した生活を送れるように導きます。また、保護者との連携も大切で、家庭での学習支援や生活指導について相談に乗ったり、情報を共有したりすることで、子どもたちの成長を共に支えていきます。

この仕事の魅力は、子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合えることです。小さな一歩でも、子どもたちが目標を達成したときには大きな喜びを感じ、教諭としてのやりがいを実感できます。また、子どもたち一人ひとりと深く関わる中で、教育者としてだけでなく、人間としても大きく成長できるでしょう。

一方で、この仕事には責任の重さや精神的な負担も伴います。子どもたちの状況はそれぞれ異なり、適切な支援方法を見つけるためには、常に学び続け、専門性を高める努力が必要です。また、保護者とのコミュニケーションや学校関係者との連携など、様々な課題に直面することもあります。

これから特別支援学校教諭を目指す人は、子どもたちへの深い愛情と教育への情熱を持ち、困難な状況にも粘り強く向き合える人が求められます。このブログ記事では、特別支援学校教諭の仕事内容や求められる資質、キャリアパスについて詳しく説明し、将来の進路を考える上での参考となる情報提供を目指します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕事内容 | 発達に課題を抱える子どもたちの成長を支える。子どもたち一人ひとりの個性や特性を理解し、それぞれの状況に合わせた丁寧な指導を行う。社会性や生活能力を育む。保護者との連携。 |

| 魅力 | 子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合える。教育者としてだけでなく、人間としても大きく成長できる。 |

| 大変な点 | 責任の重さや精神的な負担。常に学び続け、専門性を高める努力が必要。保護者とのコミュニケーションや学校関係者との連携など、様々な課題に直面することもある。 |

| 求められる資質 | 子どもたちへの深い愛情と教育への情熱。困難な状況にも粘り強く向き合える。 |

教諭としての第一歩

特別支援学校教諭への道は、まず大学で特別支援教育に関する科目を学ぶ、または必要な教員免許を取得することから始まります。 その後、教員採用試験という難関を突破し、晴れて採用されると、いよいよ教諭として働き始めることができます。

最初の数年間は、先輩教諭の丁寧な指導の下、授業の準備や教材作り、生徒との接し方といった基本的な業務を一つ一つ習得していきます。 授業の準備では、教科書の内容を子どもたちに分かりやすく伝えるための工夫や、視覚教材や聴覚教材など、様々な教材の活用方法を学びます。教材作りでは、子どもたちの興味関心を引きつけ、学習意欲を高めるための工夫を凝らします。生徒との接し方では、一人ひとりの個性や特性を理解し、適切な言葉遣いや態度で接することの大切さを学びます。

保護者との連携も、教諭の重要な仕事の一つです。 保護者と信頼関係を築き、子どもたちの成長を共に支えていくために、定期的な面談や電話連絡などを通して、学校での様子や学習状況、課題などを共有し、家庭での学習支援について相談や助言を行います。

日々の仕事を通して、子どもたちの個性や特性を深く理解し、一人ひとりに合わせた指導方法を常に探し続けることが大切です。 例えば、学習に困難を抱える生徒には、個別指導や少人数指導を行い、学習内容の理解を深めるための支援を行います。また、コミュニケーションが苦手な生徒には、言葉以外の手段を用いたコミュニケーション方法を模索し、円滑な人間関係を築けるよう支援します。

経験を積むことで、指導力や教育に対する考え方も向上し、教諭としての成長を日々実感できるでしょう。 子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合うことができる、やりがいのある仕事です。そして、子どもたちの未来を支える、重要な役割を担っていることを実感できるはずです。

| 段階 | 活動内容 |

|---|---|

| 大学 | 特別支援教育に関する科目を学ぶ、必要な教員免許を取得する |

| 教員採用試験 | 難関を突破する |

| 採用後 | 先輩教諭の指導の下、授業の準備や教材作り、生徒との接し方を学ぶ |

| 授業準備 | 子どもたちに分かりやすく伝えるための工夫、教材の活用方法を学ぶ |

| 教材作り | 子どもたちの興味関心を引きつけ、学習意欲を高める工夫をする |

| 生徒との接し方 | 一人ひとりの個性や特性を理解し、適切な言葉遣いや態度で接する |

| 保護者連携 | 信頼関係を築き、子どもたちの成長を共に支える。定期的な面談や電話連絡などを通して、学校での様子や学習状況、課題などを共有し、家庭での学習支援について相談や助言を行う。 |

| 日々の業務 | 一人ひとりに合わせた指導方法を常に探し続ける。学習に困難を抱える生徒には、個別指導や少人数指導を行い、学習内容の理解を深めるための支援を行う。コミュニケーションが苦手な生徒には、言葉以外の手段を用いたコミュニケーション方法を模索し、円滑な人間関係を築けるよう支援する。 |

| 経験 | 指導力や教育に対する考え方も向上し、教諭としての成長を実感する |

経験を積んだ後の道

教職に就き、数年から十数年の経験を積むことで、キャリアアップの道が開けてきます。一つの道は、主任や副校長、校長といった管理職への昇進です。管理職は、学校運営の中枢を担い、教育方針の決定や予算管理、人事、施設管理など、多岐にわたる業務を担当します。教職員の指導や育成、保護者との信頼関係構築、地域社会との連携強化など、学校全体の舵取り役としての役割を担う重要な立場です。

また、特別支援教育に情熱を燃やす教諭には、専門性を深める道も用意されています。例えば、特別支援教育コーディネーターは、校内における特別支援教育の推進役として、他の教諭への指導や助言、支援計画の作成、関係機関との連携調整などを行います。さらに、指導主事は、市町村や都道府県といったより広い範囲で特別支援教育を推進する役割を担い、複数の学校をサポートします。これらの専門職は、子どもたちのニーズに合わせた質の高い教育を提供するために欠かせない存在です。

さらに、教育現場で培った経験と知識を活かし、大学や研究機関で特別支援教育の研究に携わる道も考えられます。研究活動を通して、特別支援教育の理論や実践方法の開発、効果的な指導方法の探求などを行い、教育現場の課題解決や質の向上に貢献します。将来を担う子どもたちのより良い学びのために、研究という形で力を尽くすことができます。

| キャリアアップの道 | 役割 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 管理職 | 校長 | 教育方針の決定、予算管理、人事、施設管理、教職員の指導や育成、保護者との信頼関係構築、地域社会との連携強化など |

| 副校長 | ||

| 主任 | ||

| 特別支援教育専門職 | 特別支援教育コーディネーター | 校内における特別支援教育の推進、他の教諭への指導や助言、支援計画の作成、関係機関との連携調整など |

| 指導主事 | 市町村や都道府県といったより広い範囲で特別支援教育を推進、複数の学校をサポート | |

| 研究職 | 大学や研究機関の研究員 | 特別支援教育の理論や実践方法の開発、効果的な指導方法の探求などを行い、教育現場の課題解決や質の向上に貢献 |

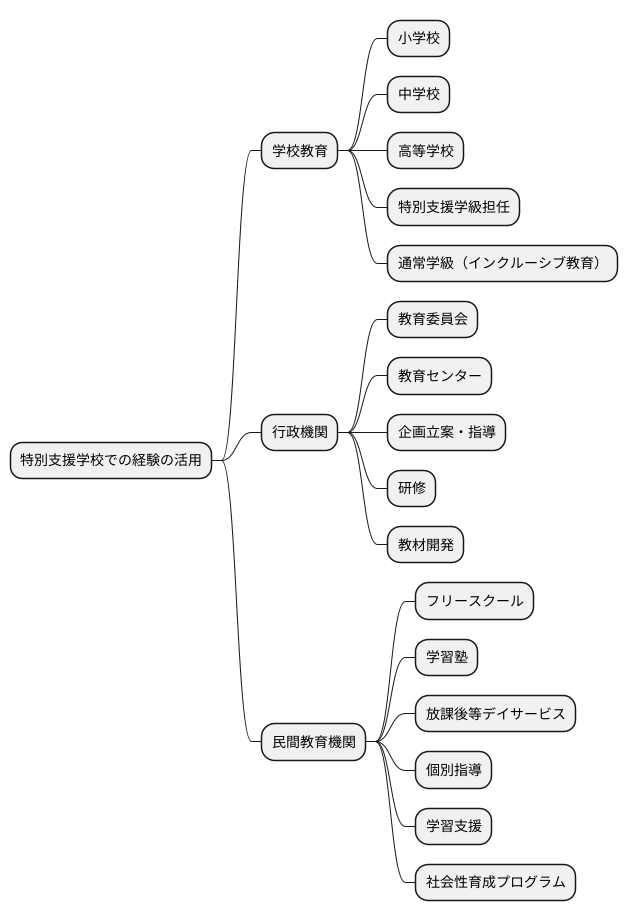

他の教育機関への転職

特別支援学校で積んだ経験と知識は、他の教育の場でも大きく役立ちます。活躍の場は様々で、小学校、中学校、高等学校など、様々な学校の特別支援学級の担任として、子どもたちの学びや生活を支えることができます。特別支援学校で培った、一人ひとりの特性に合わせた丁寧な指導経験は、通常学級でのインクルーシブ教育にも活かされるでしょう。

また、教育委員会や教育センターといった行政機関で、特別支援教育に関する企画立案や指導、研修に携わることも可能です。特別支援教育の専門家として、学校現場の先生方への指導や助言、教材開発などを通して、地域全体の特別支援教育の質の向上に貢献することができます。

さらに、近年増加しているフリースクールや学習塾、放課後等デイサービスといった施設も、活躍の場として注目されています。これらの施設では、学校以外の場で子どもたちの学びや成長をサポートします。一人ひとりのニーズに合わせた個別指導や学習支援はもちろんのこと、社会性を育むためのプログラムなどを提供することで、子どもたちの可能性を広げる役割を担います。特に、特別支援学校での経験は、発達に特性のある子どもたちの理解や支援に役立ち、多様なニーズに対応したきめ細やかな支援を提供することに繋がります。

このように、特別支援学校で培った経験は、様々な教育の場で活かすことができます。子どもたちの成長を支えたい、教育に貢献したいという熱い思いを持つ方は、ぜひ他の教育機関への転職も視野に入れてみてください。きっと、やりがいのある仕事に出会えるはずです。

必要なスキルと心構え

特別支援学校教諭は、一人ひとりの子どもと向き合い、丁寧に寄り添う仕事です。そのため、何よりも大切なのは、子どもたちの個性や特性を理解し、尊重する心構えです。十人十色という言葉があるように、子どもたちはそれぞれ違った個性や特性を持っています。ですから、画一的な指導ではなく、一人ひとりの違いを認め、その子に合った方法で接することが重要です。

子どもたちの成長をサポートするためには、的確な指示を与える指導力はもちろんのこと、子どもたちの気持ちを受け止め、信頼関係を築くための円滑な意思疎通も欠かせません。子どもたちは言葉でうまく表現できない場合もありますので、表情や行動をよく観察し、彼らの気持ちを読み取る努力が必要です。また、予想外の出来事が起こることも想定し、冷静に状況を判断し、適切な対応策を考え出す問題解決能力も必要です。

特別支援学校では、教諭だけでなく、保護者や他の関係機関との連携も非常に重要です。子どもたちの状況や課題を共有し、共に考え、協力して支援していく体制が不可欠です。そのため、周りの人と協力して物事を進める協調性や、異なる意見を調整する能力も求められます。

さらに、特別支援教育に関する知識や技術は常に進歩しています。子どもたちに適切な支援を提供するために、常に新しい情報を学び続け、自分の専門性を高める努力を続ける姿勢が大切です。子どもたちの成長を支えるという強い責任感と使命感を持って、日々の業務に真剣に取り組む必要があります。そして何よりも、子どもたちの未来を信じ、可能性を最大限に引き出すために、情熱を注いで取り組むことが大切です。子どもたちの成長を喜びとし、やりがいを感じられる、そんな魅力にあふれた仕事です。

| 求められる力 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 児童理解と個別対応 | 個々の個性や特性を理解し、画一的な指導ではなく、それぞれに合った方法で接する。 |

| 指導力と意思疎通 | 的確な指示と、子どもの気持ちを受け止め信頼関係を築く円滑な意思疎通を行う。表情や行動をよく観察し、言葉で表現できない気持ちを読み取る。 |

| 問題解決能力 | 予想外の出来事にも冷静に状況を判断し、適切な対応策を考え出す。 |

| 協調性と調整能力 | 保護者や関係機関と連携し、状況や課題を共有、協力して支援。異なる意見を調整する。 |

| 学習意欲と専門性向上 | 常に新しい情報を学び続け、自分の専門性を高める努力を続ける。 |

| 責任感と使命感 | 子どもたちの成長を支えるという強い責任感と使命感を持って業務に取り組む。 |

| 情熱と信念 | 子どもたちの未来を信じ、可能性を最大限に引き出すために情熱を注ぐ。 |

まとめ

特別支援学校教諭は、発達に課題を抱える子どもたちの成長を支える、やりがいのある仕事です。一人ひとりの個性や特性を理解し、きめ細やかな指導を行うことで、子どもたちの可能性を最大限に引き出すことができます。日々、子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合えることは、この仕事の大きな魅力と言えるでしょう。

キャリアパスも多様で、経験を積むことで、学年主任や進路指導主事、管理職など、様々な道に進むことができます。また、特別支援教育の専門性を深め、特別支援教育コーディネーターや指導主事として、他の学校や地域と連携しながら、支援体制の構築に携わることも可能です。さらに、教育委員会や都道府県庁などで、特別支援教育行政に携わる道もあります。自分の適性や希望に合わせて、様々なキャリアを描くことができます。

特別支援学校教諭になるためには、大学で特別支援教育に関する科目を履修し、教員免許を取得する必要があります。免許取得後は、各自治体の採用試験を受験し、採用されれば特別支援学校に配属されます。教諭として働く中で、常に子どもたちの状況を把握し、保護者との連携を密にすることが大切です。また、研修や自主学習を通して、専門知識や指導技術の向上に努める必要があります。

子どもたちの未来を支えたいという強い思いと、常に学び続ける姿勢があれば、きっと素晴らしい教諭として活躍できるでしょう。困難な状況にある子どもたちとその家族にとって、先生は大きな支えとなります。子どもたちの成長を温かく見守り、共に歩む中で、あなた自身も大きく成長できるはずです。この記事が、特別支援学校教諭を目指す方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。

| 仕事内容 | 発達に課題を抱える子どもたちの成長を支える、一人ひとりの個性や特性を理解し、きめ細やかな指導を行う。 |

|---|---|

| やりがい | 子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合える。 |

| キャリアパス | 学年主任、進路指導主事、管理職、特別支援教育コーディネーター、指導主事、教育委員会、都道府県庁など |

| 資格要件 | 大学で特別支援教育に関する科目を履修し、教員免許を取得。各自治体の採用試験を受験。 |

| 必要な資質 | 子どもたちの未来を支えたいという強い思いと、常に学び続ける姿勢。 |