誌面を彩る、エディトリアルデザイナーの道

転職の質問

『エディトリアルデザイナー』になるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

本作り全体に関わる仕事だね。まず、出版社や編集プロダクションに就職するのが一般的な道だよ。専門学校や大学でデザインや編集について学ぶのもいいだろうね。

転職の質問

専門学校や大学では、具体的にどんなことを学ぶのですか?

転職研究家

レイアウトやタイポグラフィ、写真やイラストの知識、印刷工程など、本作りに必要な幅広い知識と技術を学ぶよ。出版業界の現状や編集の仕事についても学ぶだろうね。

エディトリアルデザイナー

- エディトリアルデザイナーの主な仕事内容

- 書籍や雑誌などの本づくりのプロフェッショナル。エディターと呼ばれることもあるこの職業は、企画を立て、執筆者やカメラマン、デザイナーに仕事を依頼し、それをまとめるのはもちろん、印刷所との折衝など、本が完成するまでの全行程に携わる仕事です。

- エディトリアルデザイナーになるには

- 特に必須となる資格はありません。美術系の大学や専門学校などで基礎と知識を身につけた後、編集プロダクションやデザイン事務所に就職するのが一般的です。また、デザイン作業はパソコンを使って行う事が多く、パソコンスキルは欠かせません。経験を積んだ後に、独立する人が多いようです

エディトリアルデザイナーの仕事内容

編集物のデザインを手がける職業、それが編集デザイナーです。雑誌や書籍、新聞といった紙媒体を中心に、読者に情報を分かりやすく、かつ魅力的に伝えるためのデザインを生み出します。具体的には、文字の大きさや配置、写真のレイアウト、イラストの選定など、視覚的な要素すべてを駆使し、誌面全体の構成を考えます。

編集デザイナーの仕事は、単に見た目を美しく整えるだけではありません。編集内容との調和はもちろんのこと、対象となる読者層への訴求、そして媒体が持つブランドイメージの構築など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。例えば、子ども向け雑誌のデザインであれば、分かりやすさや楽しさを重視し、カラフルな色使いや親しみやすいイラストを取り入れるでしょう。一方、ビジネス誌であれば、信頼感や高級感を演出するため、落ち着いた色調で洗練されたデザインが求められます。このように、媒体の特性や読者層に応じて、最適なデザインを考案する必要があるのです。

編集デザイナーには、高いデザイン能力はもちろんのこと、編集者やライターと円滑にやり取りを進めるためのコミュニケーション能力も重要です。また、印刷の工程に関する知識も必要不可欠です。色校正や印刷の指示など、印刷工程の理解がなければ、思い描いた通りの仕上がりを実現することはできません。さらに近年は、電子書籍の普及に伴い、デジタル媒体のデザインを手がける機会も増えています。紙媒体とデジタル媒体、それぞれの特性を理解し、最適なデザインを提案していく能力が、これからの編集デザイナーにはますます重要となるでしょう。

常に新しい情報や表現方法を学び続ける姿勢も大切です。デザインの流行は常に変化しており、技術も日々進歩しています。そのため、常にアンテナを高く張り、新しい情報や技術を積極的に吸収していく必要があります。幅広い知識と柔軟な発想で、読者を惹きつける魅力的な誌面を作り上げる、それが編集デザイナーの仕事です。

| 業務内容 | 必要なスキル/知識 | ターゲット | その他 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

必要なスキルと経験

編集関係の設計をする人の仕事で欠かせない能力や経験について説明します。まず何よりも大切なのは、設計用の様々な道具を使いこなせることです。例えば、「アドビ イラストレーター」や「インデザイン」、「フォトショップ」といった道具は、専門家として働く上で絶対に必要です。これらの道具を使って、文字の配置や写真の加工、全体の見た目を作るといった作業を高いレベルで行う技術が求められます。ただ道具が使えるだけでは不十分で、設計の基礎知識も必要です。文字の見た目や色の使い方、配置の仕方など、奥深い知識を身につけることが大切です。

さらに、作るもの全体の世界観を理解し、それを設計に反映させるための想像力や表現力も重要です。例えば、本の表紙を設計する場合、本の内容や読者層を想像し、それに合った雰囲気のデザインを考えなければなりません。また、クライアントの要望を丁寧に聞き取り、それを形にする力も必要です。

経験としては、設計事務所や出版社で実際に仕事を通して学ぶことが役に立ちます。短い期間でも実務経験を積むことで、実践的な技術を磨くことができます。また、自分で作品を作り、それをまとめたもの(ポートフォリオ)を作ることも大切です。ポートフォリオは、自分の設計の才能をアピールするための大切な資料となります。これまでに手がけた作品や、得意な設計のスタイルなどを示すことで、自分を効果的に売り込むことができます。採用担当者は、ポートフォリオを通して応募者の実力やセンスを判断しますので、質の高い作品を揃え、見やすくまとめることが重要です。

| カテゴリー | 必要な能力・経験 |

|---|---|

| ツールスキル | アドビ イラストレーター、インデザイン、フォトショップなどのデザインツールの高度な操作技術 |

| デザイン知識 | 文字の見た目、色の使い方、配置の仕方など、デザインの基礎知識 |

| デザインセンス | 全体の世界観を理解し、それを反映させる想像力と表現力、クライアントの要望を理解し形にする力 |

| 実務経験 | 設計事務所や出版社での実務経験 |

| ポートフォリオ | 自分の作品をまとめたポートフォリオの作成と効果的なプレゼンテーション |

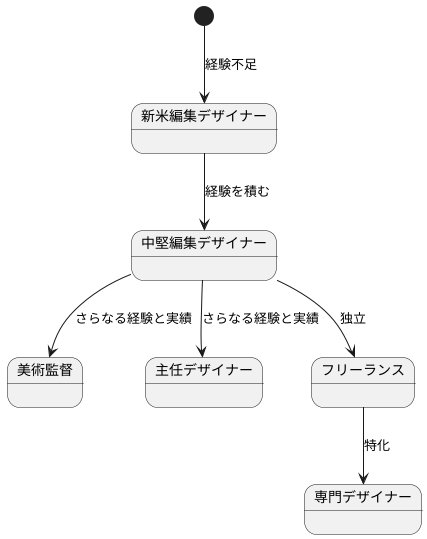

キャリアアップの道筋

自分の技術を高め、より良い仕事に就くことは、多くの人の望みです。出版物の見た目を作る仕事である編集デザイナーも、同じように技術と経験を積み重ねることで、仕事の幅を広げ、より高い役職を目指せます。

まず初めに、新米編集デザイナーは先輩デザイナーの指示に従い、基本的な作業を覚えます。例えば、文章の見栄えを整えたり、写真やイラストを配置したり、紙面の構成を考えたりといった仕事です。これらの仕事をこなしながら、デザインの基礎知識や編集の進め方を学びます。

ある程度の経験を積むと、任せてもらえる仕事の範囲が広がります。小さな記事だけでなく、雑誌全体のデザインを任せてもらえることもあります。より高度な技術が求められる仕事や、責任の重い仕事を担当することで、自分の技術を高め、仕事の質を高めることができます。

十分な経験と実績を積んだ編集デザイナーは、美術監督や主任デザイナーといった上の役職を目指すことができます。美術監督は、出版物の全体の見た目や雰囲気を決める責任者です。主任デザイナーは、他のデザイナーの仕事を監督し、指導する役目を担います。

また、会社に勤めるだけでなく、一人で仕事をする道を選ぶ人もいます。自分の力で仕事を取り、自分の好きなように仕事を進めることができます。さらに、特定の分野に特化した専門家として活躍する道もあります。例えば、流行の服を紹介する雑誌や会社の情報を伝える雑誌など、特定の種類の出版物に特化したデザイナーとして働くことができます。

出版業界の動きやデザインの流行を常に把握し、新しい技術を学ぶことは、仕事の幅を広げる上で非常に大切です。常に学び続けることで、自分の価値を高め、より良い仕事に就くことができるでしょう。

転職の際の注意点

新たな仕事を探す時は、いくつかの大切な点に気を付ける必要があります。特に、見た目に関する表現を仕事とする人は、自分の得意な分野や将来の目標をはっきりさせておくことが重要です。例えば、雑誌、書籍、ウェブなど、どの媒体のデザインに携わりたいのか、また、子ども、大人、特定の趣味を持つ人など、どのような人々に向けたデザインを作りたいのかを深く考える必要があります。自分の得意なことを最大限に活かせるように、作品集を用意することも大切です。

また、転職先の会社の雰囲気や働き方、給与などの条件についても、前もって調べておくことが重要です。会社の雰囲気を知るには、会社の紹介資料を見たり、実際に働いている人に話を聞くのも良いでしょう。働き方についても、残業時間や休日の頻度などを確認することで、自分に合った職場かどうかを判断できます。給与や待遇面では、基本給の他に、賞与や昇給の有無、福利厚生などを確認しましょう。

面接では、自分のデザインに対する考え方やこれまでの経験、今後のキャリアプランなどを具体的に話すことが大切です。自分の熱意を伝えるためには、作品に込めた思いや、どのような点を工夫したのかなどを具体的に説明すると良いでしょう。過去の経験については、成功事例だけでなく、失敗から学んだことなども話すことで、誠実な印象を与えることができます。今後のキャリアプランについては、転職先でどのようなスキルを身に付けたいのか、将来どのような仕事に就きたいのかなどを具体的に伝えることで、自分の意欲を示すことができます。

さらに、転職を支援する会社を利用することも一つの方法です。彼らは、自分に合った仕事の情報や面接の練習などのサポートをしてくれます。転職活動は一人で行うと不安になることも多いので、専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに転職活動を進めることができます。これらの点に注意することで、自分に合った職場を見つける可能性が高まります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 自己分析 |

|

| 企業研究 |

|

| 面接対策 |

|

| 転職支援サービスの活用 |

|

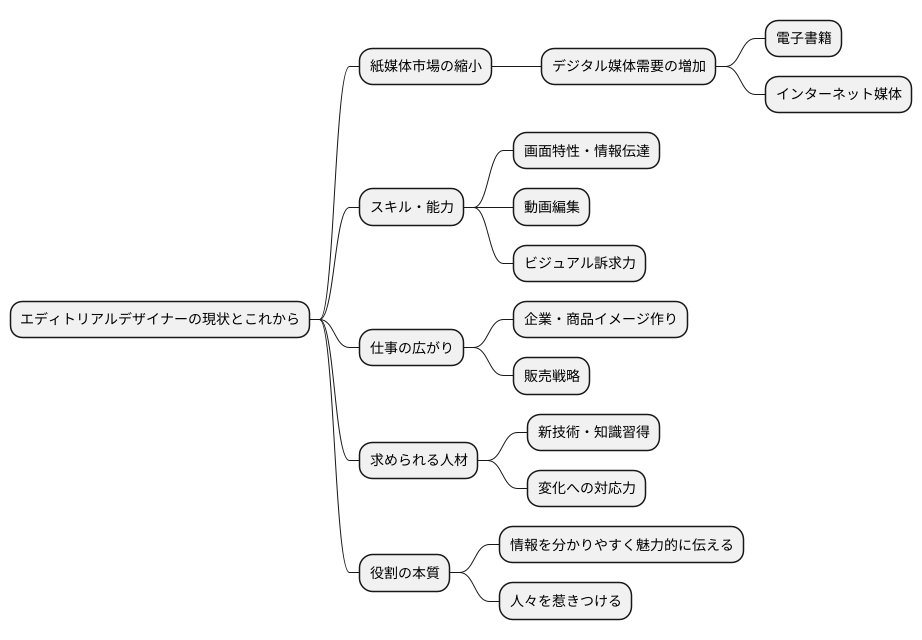

将来の展望

紙媒体の市場が縮小している現状は、エディトリアルデザイナーの働き方に大きな変化をもたらしています。かつては雑誌や書籍といった印刷物が主な活躍の場でしたが、今ではデジタル媒体での需要が高まり、活動範囲も大きく広がっています。

電子書籍やインターネット上の様々な媒体のデザインは、今やエディトリアルデザイナーにとって欠かせない仕事です。紙媒体とは異なる画面の特性や、情報の伝達方法を理解し、読みやすく魅力的なデザインを作り上げる必要があります。また、動きのある映像を使った表現にも対応できる動画編集の技術も求められています。

さらに、エディトリアルデザイナーの活躍の場はデザインの枠を超え、企業や商品のイメージ作りや販売戦略といった分野にも広がっています。培ってきたデザインの力で、視覚的に訴求力の高い広告や販売促進物を制作し、消費者の心を掴む役割を担うこともあります。

このように、エディトリアルデザイナーを取り巻く環境は変化の連続です。しかし、情報を分かりやすく魅力的に伝え、人々を惹きつけるというエディトリアルデザイナーの役割の本質は変わりません。むしろ、情報があふれる現代社会において、その役割はますます重要性を増しています。常に新しい技術や知識を学び、変化に柔軟に対応できる人材こそが、これからの時代で求められるエディトリアルデザイナーと言えるでしょう。デザインを通して社会に貢献したいという強い思いを持つ人にとって、エディトリアルデザイナーはやりがいのある仕事であり続けるでしょう。

他の職種との連携

編集物を作る過程で、様々な役割の人と協力して仕事を進めることは、編集画面を作る人の大切な仕事です。それぞれ専門分野を持つ人々と、息を合わせて仕事を進めるには、丁寧な意思疎通と、互いを尊重する気持ちを持つことが重要です。

まず、編集者とは、誌面全体の構成や、伝えたい内容、読者層などについて、じっくり話し合います。誌面の構成は、読者に情報をどのように届けるかを左右する重要な要素です。読者層に合わせた構成、分かりやすい情報伝達を意識しながら、編集者と綿密に打ち合わせ、誌面の方向性を定めます。次に、ライターとは、記事の内容を深く理解した上で、デザインを考えます。記事のテーマやキーワード、伝えたいメッセージを的確に捉え、視覚的に表現することで、読者の理解を深める効果的なデザインを目指します。写真や絵を使う場合は、カメラマンやイラストレーターと協力して、素材を選び、制作します。写真の構図や色合い、イラストのタッチや雰囲気など、記事の内容に合った表現を選び、誌面全体のバランスを考えながら配置を決めます。

また、印刷会社とのやり取りも重要な業務です。印刷の仕上がりは、誌面の質を大きく左右します。色合いや紙質、印刷方法など、印刷会社と細かく調整することで、狙い通りの表現を実現できます。さらに、予算管理も大切な仕事です。限られた予算内で、最大限の効果を発揮するデザインを制作するためには、費用対効果を常に意識する必要があります。

このように、編集画面を作る人は、様々な役割の人と協力しながら、より良い作品を作り上げていきます。それぞれの専門知識や技術を尊重し、円滑な意思疎通とチームワークを大切にすることで、質の高い編集物を制作することが可能になります。

| 協力者 | 連携内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 編集者 | 誌面全体の構成、伝えたい内容、読者層などについて話し合う | 読者層に合わせた構成、分かりやすい情報伝達を意識し、綿密に打ち合わせ、誌面の方向性を定める |

| ライター | 記事の内容を深く理解した上で、デザインを考える | 記事のテーマやキーワード、伝えたいメッセージを的確に捉え、視覚的に表現することで、読者の理解を深める |

| カメラマン/イラストレーター | 写真や絵の素材選び、制作 | 記事の内容に合った表現を選び、誌面全体のバランスを考えながら配置を決める |

| 印刷会社 | 印刷の仕上がりに関する調整(色合い、紙質、印刷方法など) | 狙い通りの表現を実現する |