建築施工管理技士:未来を築く道のり

転職の質問

『建築施工管理技士』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

建築施工管理技士になるには、国家試験に合格する必要があります。1級と2級があり、それぞれ受験資格が異なります。

転職の質問

受験資格はどう違うのですか?

転職研究家

1級は実務経験年数が2級より長く求められます。例えば、大学で建築を学んだ場合、1級は卒業後7年以上、2級は4年以上の実務経験が必要です。また、指定の講習を修了することで実務経験年数を短縮できる場合もあります。

建築施工管理技士

- 建築施工管理技士の主な仕事内容

- 建築施工管理技士の仕事は、鉄筋工事や大工工事、内装仕上げ工事などを含む建築工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理などを行うことです。 まず、施工図を基に、使用する機材や必要な作業員の人数、工期などを検討し、詳細な施工計画を立てます。 建築工事には様々な職種の業者が下請けに入るため、これらの選定、工事費や工期の調整を行います。

- 建築施工管理技士になるには

- 国家資格を得なくてはなりませんが、主に大規模工事を扱う1級と中小規模工事を扱う2級があります。就職して、実務を経験した後、「建築施工管理技士(1級・2級)」や「建築士(1級・2級・木造)」の資格を取得することになります。主な勤務先となる建設会社にとって建築施工管理技士の数はそのまま技術力の証明となり、有資格者が多ければそれだけ入札も有利になるので、その重要性は高まっています。 数十人から数百人の様々な職種の作業員を指揮し監督するため、指揮力、統率力、協調性と強い意志が求められます。 また、予想外の施工上の問題点や事故、災害などが発生する可能性もあるため、物事を順序立てて考える習慣や、突発的な問題が生じても冷静に対処できる能力、先を読む力が要求されます。屋外での作業が多いため、体力も必要です。

仕事内容

建築施工管理技士は、建物を建てる現場を監督する重要な役割を担っています。まるで現場の指揮者のように、設計図を基に、様々な業務を行います。

まず、工程管理では、工事の進捗状況を常に把握し、決められた工期内に工事が完了するように調整を行います。遅れが出そうな場合は、その原因を分析し、対策を講じます。また、次の作業にスムーズに移れるよう、必要な資材や人員を事前に手配することも大切な仕事です。

次に、品質管理では、設計図通りに工事が行われているか、材料の品質に問題がないかなどを細かくチェックします。少しでも基準を満たしていない部分があれば、やり直しを指示し、建物の品質を確保します。

そして、安全管理も重要な業務です。現場で働く作業員たちが安全に作業できるよう、安全教育を実施したり、作業環境の点検を行います。事故が起こらないよう、常に気を配り、現場の安全を守る責任があります。

さらに、予算管理も大切な仕事です。工事にかかる費用を計画通りに管理し、無駄な費用が発生しないように努めます。

加えて、建築施工管理技士は、近隣住民への配慮も求められます。工事による騒音や振動、交通渋滞などを最小限に抑えるために、様々な対策を考え、実行します。近隣住民との良好な関係を築くことも、円滑な工事運営には欠かせません。

このように、建築施工管理技士は建物の着工から完成まで、全ての過程を管理し、建物を無事に完成させるという大きな責任を担っているのです。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 工程管理 | 工事の進捗状況を把握し、工期内の完了を調整。遅延発生時の原因分析と対策、資材・人員の手配。 |

| 品質管理 | 設計図との一致、材料の品質チェック。基準未達時のやり直し指示。 |

| 安全管理 | 作業員の安全教育、作業環境の点検、事故防止。 |

| 予算管理 | 工事費用の管理、無駄な費用の削減。 |

| 近隣住民への配慮 | 騒音・振動・交通渋滞の最小化、良好な関係構築。 |

資格取得

建築施工管理技士は、国が認める資格であるため、試験を突破しなければなりません。この資格には一級と二級があり、それぞれに応じた受験資格が定められています。二級を取得するためにもある程度の経験が必要ですが、一級は二級よりもさらに多くの実務経験が求められるなど、より高度な専門知識と経験が必要となります。

試験は、筆記試験である学科試験と、実技試験である実地試験の二種類があります。学科試験では、建築に関係する法律や、実際に建物を建てる際の技術、現場の安全を守るための管理など、幅広い知識が問われます。法律の知識から現場での実践的な知識まで、多岐にわたるため、しっかりと準備する必要があります。実地試験では、現実の工事現場で起こりうる場面を想定した問題が出題されます。そのため、学科試験で得た知識をどのように活用するか、実践的な能力が試される場となります。

この資格を取得するためには、専門の学校に通ったり、通信講座を受講したりするのが一般的です。独学で合格を目指す人もいますが、専門の講師から指導を受けることで、より効率的に学習を進めることができます。また、学習計画を立て、毎日コツコツと勉強することも重要です。一夜漬けのような学習方法では、合格は難しいでしょう。計画的に学習を進め、一つずつ着実に知識を積み重ねていくことで、合格への道が開けます。

建築施工管理技士の資格を取得すると、仕事の幅が広がるだけでなく、現場監督者として活躍できるなど、キャリアアップにも繋がります。資格取得は、自身の成長だけでなく、将来の可能性を広げるためにも大きな一歩となるでしょう。そのため、目標達成に向けて努力を続けることが大切です。

| 資格 | 特徴 | 試験 | 学習方法 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 建築施工管理技士 | 国が認める資格。一級と二級があり、一級は二級より高度な知識と経験が必要。 | 学科試験(筆記):建築関連の法律、建築技術、安全管理など幅広い知識を問う。 実地試験:工事現場を想定した実践的な能力を問う。 |

専門学校、通信講座、独学。計画的な学習が必要。 | 仕事の幅が広がる。現場監督者として活躍できるなど、キャリアアップに繋がる。 |

キャリアパス

建築施工管理技士の仕事内容は、建物を建てる際に、工程管理、品質管理、安全管理、原価管理など、多岐にわたります。その道のりは、まさに一人前の職人へと成長していく過程であり、様々な経験を積み重ねることで、自身のキャリアを築き上げていくことができます。

まず初めに、新卒や転職でこの業界に飛び込んだ人々は、先輩である現場監督の補助として、現場での実践的な知識や技術を学びます。資材の搬入確認や作業員の方々への指示出し、安全点検の実施など、地道な作業を通じて、現場の流れを掴んでいきます。数々の現場を経験することで、徐々に責任ある仕事を任せてもらえるようになります。

その後、一定の経験を積むと、現場監督として独り立ちし、一つの現場を任されるようになります。工程通りに工事が進むよう、関係者と綿密な連絡を取り合い、現場全体を管理します。品質、安全、原価、全てにおいて責任を負う立場になるため、大変なことも多いですが、建物が完成した時の達成感は格別です。

さらに経験と実績を積み重ねていくと、主任技術者や工事長、プロジェクトマネージャーといった、より大きなプロジェクトを動かす立場へとステップアップしていきます。複数の現場を統括したり、大規模な建物の建設を指揮したりと、その役割は多岐にわたります。現場監督として培ってきた知識や技術に加え、マネジメント能力も必要とされます。

また、管理業務だけでなく、専門性を高めて特定の分野に特化したスペシャリストを目指す道もあります。例えば、長年培ってきた施工管理の知識を活かして、建設コンサルタント会社に転職し、顧客のニーズに合わせた建物の設計や施工計画の提案を行う人もいます。

加えて、独立して自分の会社を設立し、経営者として活躍する道もあります。建築施工管理技士は、このように経験や能力次第で、様々なキャリアを描くことができる、魅力的な職業と言えるでしょう。

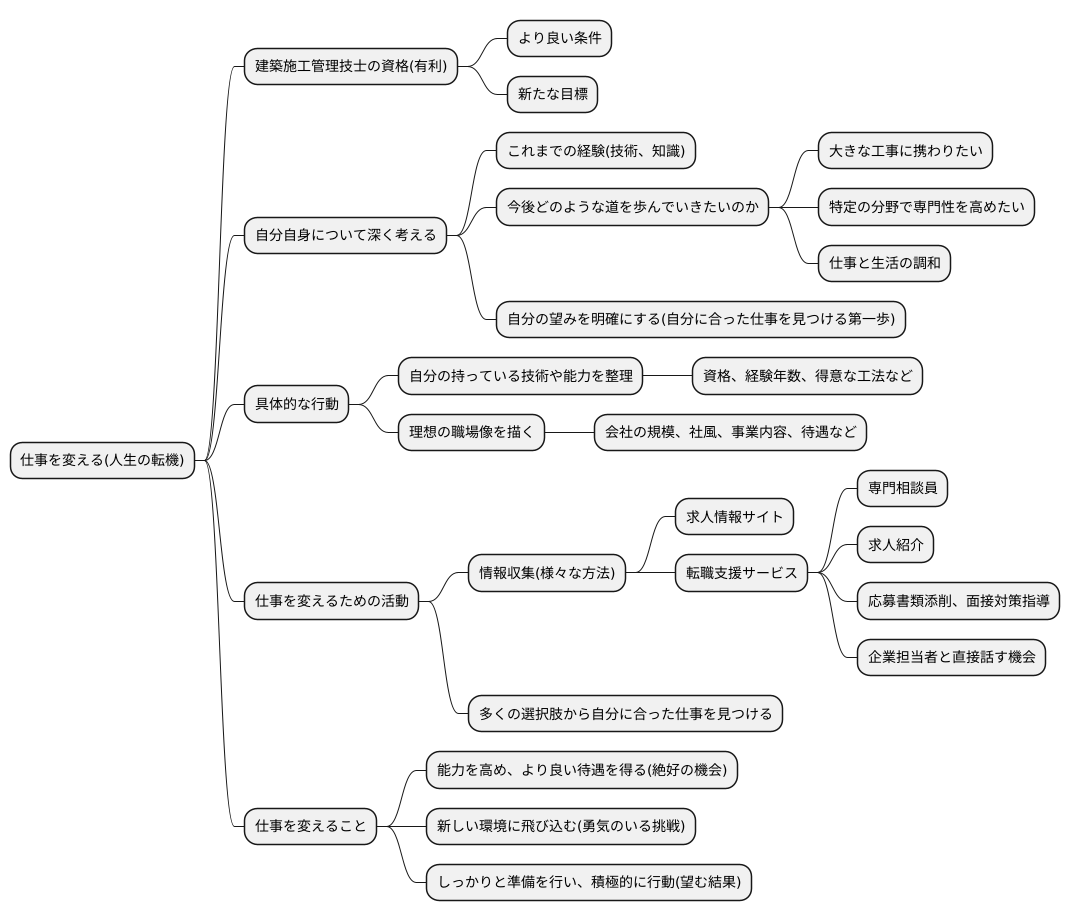

転職

仕事を変えるということは、人生における大きな転機です。建築施工管理技士の資格を持つ人は、建設業界で常に求められている人材であり、仕事を変える際にも有利な立場にあります。より良い条件で働くため、あるいは新たな目標に挑戦するために、多くの人が仕事を変えています。

仕事を変えることを考えるとき、まず自分自身について深く考えることが大切です。これまでの経験で培ってきた技術や知識、そして今後どのような道を歩んでいきたいのか、しっかりと見つめ直してみましょう。例えば、大きな工事に関わってみたい、あるいは特定の分野で専門性を高めたい、仕事と生活の調和を取りたいなど、自分の望みを明確にすることが、自分に合った仕事を見つける第一歩です。

具体的な行動として、まず自分の持っている技術や能力を整理してみましょう。資格や経験年数、得意な工法などをリストアップすることで、自分の強みを再確認できます。次に、どのような会社で働きたいのか、理想の職場像を描いてみましょう。会社の規模や社風、事業内容、待遇などを具体的に考えることで、目標とする企業が明確になります。

仕事を変えるための活動では、様々な方法で情報収集を行い、多くの選択肢の中から自分に合った仕事を見つけることが重要です。求人情報サイトや転職支援サービスなどを活用し、積極的に情報を集めましょう。転職支援サービスでは、専門の相談員が親身になって相談に乗ってくれます。自分の希望や条件に合った求人を紹介してもらえるだけでなく、応募書類の添削や面接対策の指導なども受けることができます。また、企業の担当者と直接話す機会を設けてもらうことで、より具体的な仕事内容や会社の雰囲気を知ることも可能です。

仕事を変えることは、自分の能力を高め、より良い待遇を得るための絶好の機会です。同時に、新しい環境に飛び込む勇気のいる挑戦でもあります。しっかりと準備を行い、積極的に行動することで、きっと望む結果を掴むことができるでしょう。

将来展望

建築施工管理技士の仕事は、将来も安定した需要が見込まれると期待されています。私たちの暮らしを支える建物や道路、橋などの社会基盤は、老朽化による改修や災害からの復旧が必要不可欠です。これらの整備事業は今後も継続的に行われるため、建築施工管理技士の活躍の場は広がり続けると考えられます。社会インフラ整備は、私たちの安全で快適な暮らしを守る上で欠かせないため、建築施工管理技士の担う役割はますます重要性を増していくでしょう。

近年、建築の現場では、コンピューターを使って建物の設計や施工を管理する技術の導入が進んでいます。建物情報模型(BIM)と呼ばれるこの技術は、建物の立体的な模型を作り、設計から施工、維持管理まで全ての情報を一元管理することを可能にします。この技術によって、工事の効率化や品質の向上、そして安全性の確保に大きな効果が期待されています。建築施工管理技士も、これらの新しい技術を積極的に学び、常に能力を高めることで、将来の活躍の幅を広げることが大切です。

建築施工管理技士の仕事は、建物を作るだけでなく、人々の暮らしや社会の発展に貢献するという、大きなやりがいを感じられる仕事です。完成した建物を目にした時の達成感、そして未来の街づくりに携わっているという誇りは、仕事へのモチベーションを高めてくれるでしょう。人々の暮らしを支える建物やインフラを、自らの手で作り上げていく、そんな責任感とやりがいにあふれた仕事が、建築施工管理技士の仕事です。技術の進歩とともに変化していく建築業界の中で、常に学び続け、未来の街づくりを担うという誇りを持って仕事に取り組むことができるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 将来性 | 安定した需要が見込まれる。老朽化対策や災害復旧など、社会基盤整備は継続的に行われる。 |

| 社会貢献性 | 社会インフラ整備は、安全で快適な暮らしを守る上で欠かせない。建築施工管理技士の役割は重要性を増す。 |

| 技術革新 | BIMなどの導入で、工事の効率化、品質向上、安全性の確保に効果。新しい技術を学ぶことで活躍の幅を広げられる。 |

| やりがい | 建物を作るだけでなく、人々の暮らしや社会の発展に貢献。完成した時の達成感、未来の街づくりに携わる誇り。 |

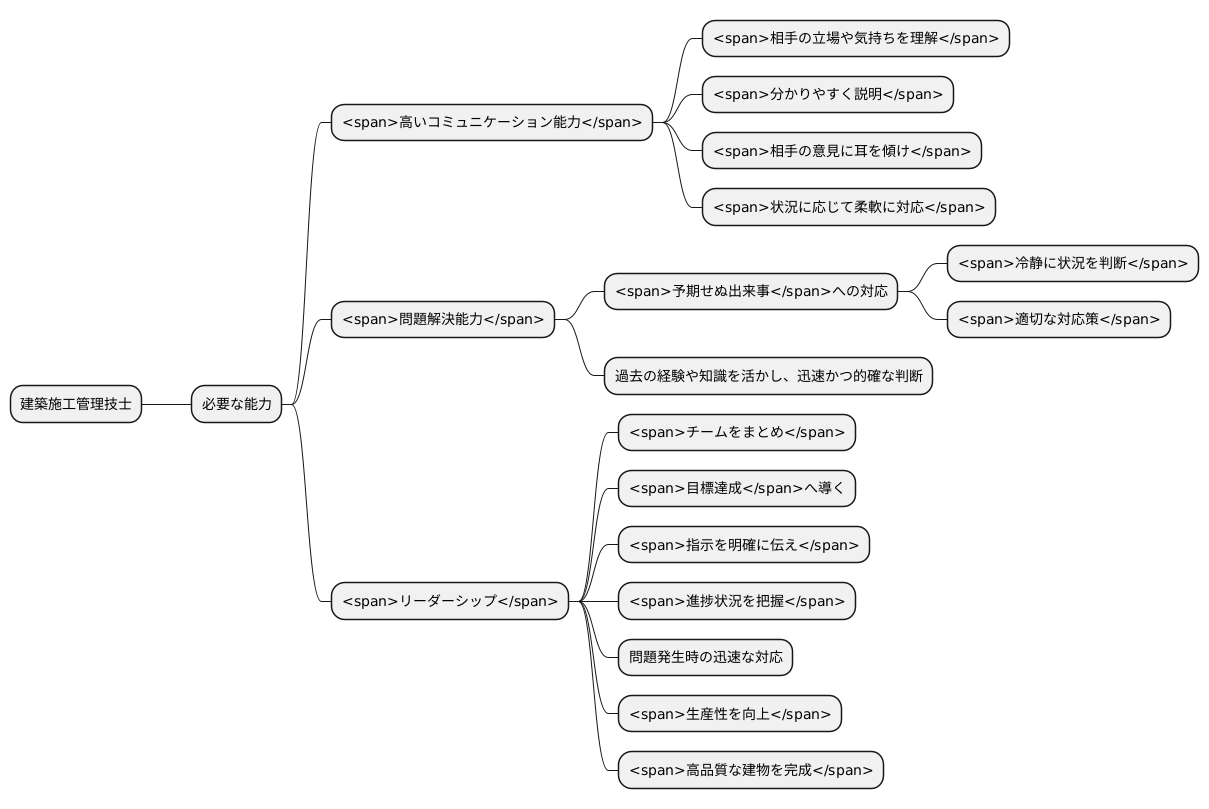

求められる能力

建築施工管理技士は、建物を建てる現場を監督する仕事です。そこで求められる能力は、専門的な知識や技術だけではありません。建物を建てる現場では、様々な人が関わっています。設計者、職人、施主など、立場も考え方も異なる人々と協力して、一つの建物を完成させなければなりません。そのため、高いコミュニケーション能力が非常に重要になります。

具体的には、相手の立場や気持ちを理解し、分かりやすく説明する能力が必要です。専門用語ではなく、誰にでも分かる言葉で伝える工夫も大切です。また、相手の意見に耳を傾け、状況に応じて柔軟に対応していくことも重要です。円滑な人間関係を築くことで、現場全体の士気を高め、工事をスムーズに進めることができます。

建築現場では、予期せぬ出来事がつきものです。例えば、天候の急変や資材の不足、作業中の事故などが起こる可能性があります。そのような状況でも、冷静に状況を判断し、適切な対応策を考えなければなりません。問題解決能力の高さが、工事の遅延や追加費用を防ぎ、安全を確保することに繋がります。そのため、過去の経験や知識を活かし、迅速かつ的確な判断をする能力が求められます。

さらに、リーダーシップも重要な要素です。建築現場では、多くの職人が働いています。それぞれの職種の特性を理解し、チームをまとめ、目標達成に向けて導いていく必要があります。指示を明確に伝え、進捗状況を把握し、問題が発生した場合は迅速に対応することで、チーム全体の生産性を向上させ、高品質な建物を完成させることができます。このように、建築施工管理技士は、専門的な知識や技術だけでなく、高いコミュニケーション能力、問題解決能力、リーダーシップといった様々な能力を駆使して、建物を完成させるという大きな責任を担っているのです。