報道現場の最前線:放送記者のキャリアパス

転職の質問

『放送記者』になるにはどうすればいいのでしょうか?

転職研究家

いい質問ですね。放送記者になるには、ほとんどの場合、放送局に就職する必要があります。つまり、NHKか民放の採用試験を受ける必要があるということです。

転職の質問

採用試験は難しいのでしょうか?

転職研究家

本文にもあるように、放送記者の仕事は人気が高いので、競争率も高く、狭き門と言えるでしょう。筆記試験だけでなく、面接や作文、場合によっては実技試験など、様々な選考過程があります。しっかりとした準備が必要ですね。

放送記者

- 放送記者の主な仕事内容

- 放送記者の仕事は原則として、NHKと民間放送(民放)の各放送局の職員が社員です。そして、全国でNHK54、民放186の放送局に配置されていますが、放送局のほとんどは、県庁所在地クラスの大都市に置かれています。放送記者は、取材記者ともいわれ、政治、経済、社会などいをいろな分野で、人々が関心を持つ新しい情報(ニュース)を、視聴者を代表して取材するのが仕事です。取材範囲は主に国内ですが、海外で取材する場合もあり、中には海外特派員として常駐することもあります。放送記者は通常、報道局に属し、外勤記者、内勤記者に分けられます。外勤記者は、国会、県庁、警察などの主な公共機関の記者クラブなどに常駐して取材に当たります。編集記者あるいはニュースディレクターは内勤記者ですが、本社には、内勤と外勤の中間の遊軍記者もいて、事件に応じて外に出て、独特の取材や応援取材をします。情報化時代の声とともに、テレビ・ラジオでは情報番組が脚光を浴びてきており、放送記者の重要性はますますたかくなることでしょう。放送記者の仕事は、映像化時代の先端を行くので若者に人気があり、このために競争率は高くなる一方で、放送記者になる道は極めてけわしいといえるでしょう。

- 放送記者になるには

- 放送記者は身分上、放送局の職員が社員なので、まず放送局の就職試験を受けなければなりません。学歴は大卒が一般的です。入社試験は、NHKで新卒者27歳までなど、年齢制限をする局もありますが、学部を指定することはなく、また新聞や放送などマスコミ関係の学科を優遇することもありません。高い識見と幅広い教養が求められているだけで、専攻についてはまったく自由なのが特徴です。いずれにしても、極めて狭きもんで、東京の局で一般公募をすれば100倍ぐらいの競争率になり推せんや縁故募集でもかなりの競争率になるのが普通です。

放送記者という仕事

放送記者とは、テレビやラジオといった放送を通じて、世の中の出来事を視聴者や聴取者に伝える仕事です。事件や事故といった突発的な出来事から、政治や経済の動き、文化やスポーツの話題まで、様々な分野の情報を速やかに、そして正確に集め、記事にして伝えます。

放送記者は単に事実だけを伝えるのではなく、その背景や影響、関係者への聞き取りなどを通して、多角的な視点から情報を伝えることが求められます。例えば、ある事件について報道する場合、事件の概要だけでなく、なぜその事件が起きたのか、事件によってどのような影響が出たのか、関係者はどのように考えているのかなど、様々な角度から取材し、視聴者や聴取者に分かりやすく伝えます。

放送記者の仕事は、社会全体にとって重要な役割を担うと言えます。人々に正しい情報を伝え、社会の動きを知らせることで、社会の公器としての役割を果たしているのです。また、日々のニュースだけでなく、時間をかけて深く掘り下げる特集番組や記録番組の制作に携わることもあります。これらの番組では、特定のテーマについて専門家や関係者に取材を行い、より詳細な情報を視聴者に提供します。

放送記者は、常に変化する社会の中で、人々に情報を届け、社会を動かす原動力となる重要な役割を担っています。取材対象やテーマに応じて専門知識を深め、より質の高い報道をめざす姿勢が求められます。社会の動きに敏感で、常に情報を求める探究心、そして真実を伝える強い責任感を持つことが、放送記者にとって大切な要素と言えるでしょう。

| 役割 | 業務内容 |

|---|---|

| 情報を速やかに、そして正確に集め、記事にして伝える | 様々な分野の情報を集めて記事にする |

| 多角的な視点から情報を伝える | 背景や影響、関係者への聞き取りなどを通して情報を伝える |

| 社会全体にとって重要な役割を担う | 人々に正しい情報を伝え、社会の動きを知らせる |

| 時間をかけて深く掘り下げる特集番組や記録番組の制作に携わる | 特定のテーマについて専門家や関係者に取材を行い、詳細な情報を提供する |

| 人々に情報を届け、社会を動かす原動力となる | 取材対象やテーマに応じて専門知識を深め、より質の高い報道をめざす |

キャリアの始め方

仕事人生の始め方は、人それぞれです。夢に向かってまっすぐに進む人もいれば、色々な経験を積んでから自分の道を見つける人もいます。大切なのは、まず自分が何をしたいのか、どんな仕事に就きたいのかを考えることです。漠然とした憧れでも構いません。興味のある仕事について調べてみたり、その仕事をしている人に話を聞いてみたりするのも良いでしょう。

例えば、放送記者になりたいとします。近年では、大学で報道や情報を扱う学科で学ぶ学生が増えています。専門の知識や技術を学ぶことは、夢を実現するために役立ちます。大学で学ぶだけでなく、放送局が実施する体験学習に参加してみるのも良いでしょう。実際の現場で働くことで、仕事内容をより深く理解し、自分に合っているかどうかの判断材料になります。

放送局の採用試験は、筆記試験や面接、作文、実技試験など様々な選考方法で行われます。時事問題への理解や、筋道を立てて物事を考え、自分の考えを伝える力は特に重要視されます。加えて、最近では動画の作成や編集技術、情報共有の場をうまく活用できる能力も求められています。採用後は、新人研修を通して基本的な知識や技術を学び、各部署に配属されます。先輩記者から取材の方法や原稿の書き方を教わり、一人前の記者を目指します。

仕事を選ぶ際には、給与や待遇だけでなく、仕事内容や会社の雰囲気、自分の価値観との相性も考慮することが大切です。周りの意見に流されず、自分自身にとって何が大切なのかをじっくり考えてみましょう。焦らず、自分のペースで、納得のいく仕事選びをしてください。

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 仕事選びの考え方 | まず、自分が何をしたいのか、どんな仕事に就きたいのかを考える。漠然とした憧れでも構わない。興味のある仕事について調べたり、その仕事をしている人に話を聞いてみる。周りの意見に流されず、自分自身にとって何が大切なのかをじっくり考える。焦らず、自分のペースで、納得のいく仕事選びをする。 |

| 具体的な例(放送記者) | 大学で報道や情報を扱う学科で学ぶ。放送局が実施する体験学習に参加する。 |

| 採用試験 | 筆記試験、面接、作文、実技試験など。時事問題への理解、筋道を立てて物事を考え、自分の考えを伝える力、動画の作成や編集技術、情報共有の場をうまく活用できる能力などが求められる。 |

| 採用後 | 新人研修を通して基本的な知識や技術を学び、各部署に配属。先輩記者から取材の方法や原稿の書き方を教わり、一人前の記者を目指す。 |

| 仕事選びのポイント | 給与や待遇だけでなく、仕事内容や会社の雰囲気、自分の価値観との相性も考慮する。 |

現場での経験

報道記者という仕事は、現場での経験を通してこそ真価を発揮できる職業です。事件や事故の現場、政治や経済の最前線、あるいはスポーツの熱狂渦巻くスタジアムなど、多様な現場に身を置くことで、記者としての知識や技能を磨いていくことができます。

例えば、事件や事故の現場では、正確な情報を迅速に集め、整理する能力が求められます。混乱した状況の中で、関係者への聞き取りを行い、事実を積み重ねていく作業は、冷静な判断力と迅速な行動力を必要とします。また、政治家や経済界の指導者へのインタビューでは、鋭い質問力と洞察力、そして的確に情報を伝える表現力が重要になります。単なる質問と回答のやり取りではなく、相手の本音を探り出し、社会に伝えることが記者の使命です。スポーツイベントの取材では、競技のルールや選手の背景知識を理解した上で、試合の展開や選手の心情を捉え、臨場感あふれる報道をする必要があります。

地方局に勤務する記者であれば、地域に根差した取材活動を通して、地域社会に貢献できる喜びを感じられるでしょう。地域の祭りや伝統行事、あるいは地域住民の生活に密着した問題など、地域ならではの出来事を取材し、地域社会の声を届ける役割を担います。

記者という仕事は、深夜や早朝、休日を問わず、突発的な出来事にも対応する必要があります。常に緊張感を持ち、体力と精神力を維持しなければなりません。しかし、自らの取材した内容がニュースとして放送され、社会に影響を与えていると実感できた時の喜びは、何ものにも代えがたいものです。苦労も多い仕事ですが、社会の真実を伝え、社会をより良くしていくために貢献できる、大きなやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 現場 | 求められる能力 | 記者の使命 |

|---|---|---|

| 事件・事故現場 | 正確な情報収集能力、整理能力、冷静な判断力、迅速な行動力 | 事実の積み重ね |

| 政治・経済 | 鋭い質問力、洞察力、的確な表現力 | 相手の本音を探り出し、社会に伝える |

| スポーツ | 競技・選手に関する知識、試合展開や選手の心情把握力、臨場感あふれる表現力 | 臨場感あふれる報道 |

| 地方局 | 地域に根差した取材活動、地域社会の声を届ける能力 | 地域社会への貢献 |

| 全般 | 緊張感、体力、精神力 | 社会の真実を伝え、社会をより良くしていく |

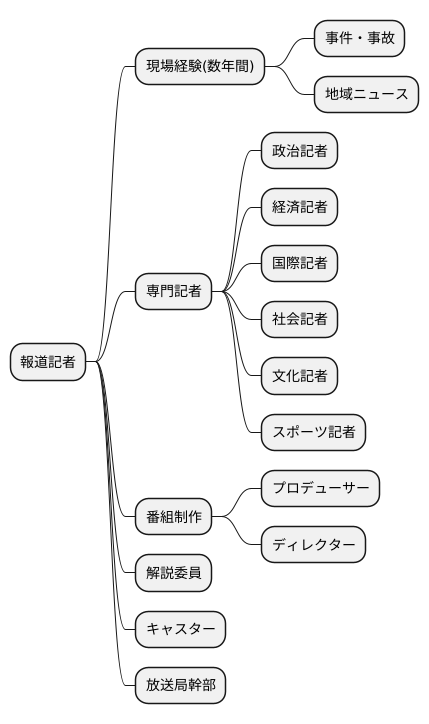

専門性を高める

報道の世界で活躍する記者の多くは、まず様々な分野の取材を経験し、幅広い知識と経験を積み重ねます。数年間、事件や事故、地域ニュースなどを取材する中で、自分の得意分野や興味のある分野を見つける記者も少なくありません。

一定期間、様々な現場を経験した後、特定の分野に特化した専門記者として活躍する道も開けます。政治、経済、国際、社会、文化、スポーツなど、それぞれの分野で深い知識と取材網を築き、専門性の高い報道を担当します。例えば、政治記者であれば、政治家や官僚との繋がりを深め、日々の政治動向を綿密に取材し、分析を行います。経済記者は、企業の業績や市場の動向を分析し、経済ニュースを分かりやすく解説します。国際記者は、世界各地で起こる出来事を取材し、国際情勢を伝えます。このように、専門記者はそれぞれの専門分野で、深い知識と取材経験に基づいた質の高い報道を提供します。

また、取材の現場から一歩引いた立場で、報道番組の制作に深く関わるプロデューサーやディレクターという道を選ぶ記者もいます。彼らは、豊富な取材経験と高い分析力、洞察力を活かし、番組の企画や構成、取材指示、編集などを行います。視聴者や聴取者に分かりやすく情報を伝えるための高いコミュニケーション能力も求められます。

さらに、解説委員やキャスターといった道を選ぶ記者もいます。解説委員は、特定の分野の専門家として、ニュース番組などで解説を行います。キャスターは、番組の進行役を務め、視聴者に向けてニュースを伝えます。これらのポジションでは、豊富な知識と経験に加え、的確な表現力と冷静な判断力が必要とされます。

長年の経験と実績を積み重ね、高い評価を得た記者は、放送局の幹部として経営や管理に携わる道も開けます。彼らは、これまでの経験を活かし、放送局の運営や戦略策定など、重要な役割を担います。

転職の可能性

報道記者として培った経験は、他の仕事への転身を考える際に、大きな強みとなります。活字を扱う新聞社や通信社、インターネット上で情報を発信する会社など、伝える仕事に就く人は少なくありません。また、企業や組織の情報を外に伝える広報や宣伝活動の仕事に移る人もいます。

記者として働く中で磨かれる能力は、取材力や人との接し方だけではありません。情報を分かりやすく伝える表現力、限られた時間の中で効率的に仕事を進める段取り力、物事を多角的に捉える分析力なども、どの仕事でも求められる大切な力です。これらの能力は、企業や団体、公的機関など、様々な場所で高く評価されています。そのため、報道記者からの転職先は幅広く、多くの可能性を秘めていると言えるでしょう。

近年は、会社に所属せず、個人の立場で仕事をする人が増えています。報道の世界でも、自分で取材内容を決め、独自の視点を持ち発表する人が注目を集めています。自分の考えを自由に発信できることは、大きな魅力です。しかし、収入が安定しないことや、取材に必要な人や機材を自分で用意しなければならないなど、様々な課題も存在します。独立を決意する際は、綿密な準備と計画が欠かせません。

転職活動において大切なのは、自分がこれまで培ってきた能力を正しく理解し、それをどのように活かしたいかを明確にすることです。そして、目標とする仕事内容や企業の理念、求める人物像などをしっかりと理解することが重要です。周りの意見を聞きながら、自分に合った仕事を見つけることで、新たな活躍の場を広げることができるでしょう。

| 報道記者経験の活かし方 | 具体的な転職先 | 必要とされる能力 |

|---|---|---|

| 伝える仕事 | 新聞社、通信社、インターネットメディア、広報、宣伝 | 取材力、コミュニケーション能力、表現力、段取り力、分析力 |

| フリーランス | 独立系記者 | 取材力、独自の視点、情報発信力 |

これからの放送記者

情報を伝える手段が多様化した現代において、放送記者の仕事内容は大きく変わりつつあります。かつては速報性こそが最大の武器でしたが、今では誰もが手軽に情報を発信できる時代です。そのため、単に速く情報を伝えるだけでなく、情報の確からしさや信頼性をより一層高めることが重要になっています。人々が玉石混交の情報に惑わされることなく、正しい情報を判断できるよう、裏付けを丁寧に取り、公正な視点で物事を伝える必要があります。

また、視聴者や聴取者との距離を縮め、双方向のやり取りを大切にすることもこれからの放送記者には欠かせません。一方通行の情報発信ではなく、様々な意見に耳を傾け、多様な視点を報じることで、より多くの人々に共感してもらえる番組作りにつながります。インターネットや携帯電話などを通じて視聴者の声を集め、番組に反映させることで、地域社会とのつながりを強めることも期待されます。

加えて、新しい技術や情報通信機器を使いこなす能力も求められます。インターネットで動画を配信したり、会員制交流サイトで情報を発信したりと、情報を届ける方法は多岐に渡ります。これらの技術を適切に活用することで、より多くの人々に情報を届け、社会全体への影響力を高めることができます。

人工知能技術の発展も放送業界に大きな変化をもたらしています。情報を集めたり、文章をまとめたりする作業を効率化できるだけでなく、これまでにない新しい番組制作の可能性も秘めています。しかし、人工知能技術には危険性も潜んでいます。間違った情報や人を騙すような情報が拡散される恐れもあるため、放送記者は高い倫理観と責任感を持って技術と向き合っていく必要があります。人々に正しい情報を伝え、社会をより良くするという使命を胸に、常に学び続け、技術を正しく使いこなすことが、これからの放送記者には求められます。

| 現代の放送記者の役割の変化 | 詳細 |

|---|---|

| 情報の確実性と信頼性の向上 | 誰もが情報を発信できる時代だからこそ、情報の真偽を見極め、裏付けを取り、公正な視点で伝えることが重要。 |

| 双方向のコミュニケーション | 視聴者や聴取者との距離を縮め、意見交換を通じて多様な視点を報じ、共感を得られる番組作りを目指す。地域社会とのつながり強化も期待される。 |

| 新しい技術活用能力 | インターネット、携帯電話、動画配信、SNSなどを駆使し、より多くの人々に情報を届ける。 |

| 人工知能技術との向き合い方 | AI技術の活用は効率化に繋がる一方、危険性も伴うため倫理観と責任感を持って技術と向き合い、人々に正しい情報を伝え、社会貢献を目指す。 |