言葉の芸術家:詩人の道

転職の質問

詩人になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

そうですね。まず、たくさんの詩を読んで、色々な表現方法を学ぶことが大切です。そして、身の回りの出来事や心に浮かんだことを、感じたままに言葉にしていく練習をしてみましょう。

転職の質問

ただ書くだけでいいのでしょうか?

転職研究家

書くことも大切ですが、書いたものを読み返し、より良い表現を探すことも重要です。そして、自分の作品を人に見てもらい、意見をもらうことで、客観的に作品を見つめ、さらに成長できるでしょう。

詩人

- 詩人の主な仕事内容

- 季節や時代、心を感じたままに、言葉に託して詩を作ってゆきます。豊かな感性と言語能力が必要です。

- 詩人になるには

- あらゆる人の心を揺さぶり、語り継がれる詩を書くことはとても難しく、詩人として本を出版していく人もいますが、詩人としてだけで生計を立てていくのは難しく、別な仕事と両立させている場合も多いようです。コンクールなどに入賞して実績を作ったりしても、即プロとして生計が立てられるかは判らないのがこの世界です。他に職をもちながら兼業することが多いようです。

詩人への第一歩

言葉をつむぐ仕事、詩人。その道のりは、幼い頃から言葉への強い関心を持つことから始まることが多くあります。本を読むことを通して、様々な言い回しや表現に触れ、言葉が持つ力強さや美しさに心を奪われ、自分も言葉で何かを表現したいという気持ちが芽生えるのです。学校の国語の授業や読書の感想文を書く機会、詩のコンクールなどは、自分の才能を試す最初の舞台となります。

詩を作る活動を通して、言葉の選び方、言葉の響き、比喩といった詩を作るための基本的な技術を学び、自分らしい表現の仕方を探っていくことが大切です。比喩は、物事を別の物事に例えることで、より鮮明で印象的な表現を可能にします。例えば、「彼女の笑顔は太陽のようだ」という表現は、彼女の笑顔が明るく温かいことを効果的に伝えています。言葉のリズムは、詩に独特の音楽性を与え、読む人の心に響く効果があります。五七五七七のリズムを持つ和歌や、抑揚のある自由詩など、リズムは詩の重要な要素です。

詩作サークルや詩作教室に参加すると、同じように詩を作りたいと思っている人たちと知り合い、お互いの作品を読み合い、意見を交換することで、客観的な見方を得ることができ、さらなる成長につながります。詩を作る作業は一人で行うことが多いですが、周りの人たちとのつながりも、詩の世界を広げる上で大切な要素です。仲間からの批評は、自分の作品の良い点や改善点を客観的に見つめ直す機会を与えてくれます。また、他の人の作品に触れることで、新たな表現方法や着眼点を学ぶことができます。

詩の創作は、自分の内面と向き合い、言葉を通じて表現する、深くそしてやりがいのある活動です。表現したい気持ち、伝えたいメッセージを言葉に乗せて、自分だけの詩を紡ぎ出しましょう。

| 段階 | 活動 | 詳細 |

|---|---|---|

| 言葉への関心の芽生え | 読書 | 様々な言い回しや表現に触れ、言葉の力強さや美しさに感動する。 |

| 表現への欲求 | 国語の授業、読書感想文、詩のコンクール | 言葉で表現したいという気持ちが芽生え、自分の才能を試す機会となる。 |

| 詩作技術の習得 | 詩を作る活動 | 言葉の選び方、言葉の響き、比喩などの技術を学び、自分らしい表現方法を探る。 |

| 成長と交流 | 詩作サークル、詩作教室への参加 | 仲間と作品を読み合い、意見交換することで客観的な見方を得て成長する。 |

| 内面表現と創作 | 詩の創作 | 自分の内面と向き合い、言葉を通じて表現する。 |

表現方法の探求

言葉を用いて心を伝える手段は様々ですが、中でも詩歌は奥深く、そして多彩な表現方法を備えています。短歌や俳句といった伝統的な定型詩は、限られた音の数の中に、情景や心情を凝縮して表現する技法が洗練されています。五七五七七のリズムに乗せて詠む短歌、五七五の十七音で表現する俳句、これらの型にはまった表現は、一見制約のように思えますが、実は作者の創造性を刺激し、研ぎ澄まされた言葉を生み出す力となります。一方、自由詩は、定型詩のような制約にとらわれず、より自由な形式で表現することができます。作者の感性や思考の流れをそのまま言葉に置き換えることで、より直接的に読者に訴えかける力を持っています。詩歌に触れるためには、古典から現代詩まで、様々な作品を読むことが大切です。万葉集や古今和歌集といった古典作品に触れることで、言葉の美しさや表現の奥深さを学ぶことができます。また、現代詩を読むことで、現代社会を生きる人々の感性や、時代の変化を反映した表現に触れることができます。インターネットや交流サイトの普及は、詩歌の世界にも大きな変化をもたらしました。誰でも自分の作品を簡単に発表できるようになり、多くの人の目に触れる機会が増えました。自分の書いた詩をブログや交流サイトに投稿することで、読者から感想や意見をもらうこともでき、新たな表現方法の発見や創作意欲の向上に繋がります。また、詩の朗読会やイベントに参加することで、直接聞き手に自分の作品を届け、言葉の持つ力を実感することもできます。詩作とは、常に新しい表現方法を探求し続ける、創造的な営みです。言葉と真摯に向き合い、様々な表現方法を試すことで、自分らしい表現を見つけることができるでしょう。

詩集の出版

歌を詠む人にとって、自分の詩集を世に出すことは大きな夢であり、道のりです。まるで険しい山を登るように、多くの困難が待ち受けています。一つは、自分の作品を理解し、出版してくれる出版社を見つけることです。これは、自分の心を表現した大切な作品を、信頼できる誰かに託すようなものです。出版社とのやり取りは、自分の作品をより多くの人に届けるために、そして、作品をより良いものにするために欠かせない工程です。出版社の方々と共に、詩集の構成や装丁、販売方法など、様々なことを話し合い、一つの形にしていく作業は、大変ながらもやりがいのあるものです。

もし、出版社が見つからない場合は、自分で出版する方法もあります。印刷会社に依頼したり、インターネットを利用したりすることで、自分のペースで詩集を作ることができます。費用や手間はかかりますが、自分の思い通りに詩集を作り上げ、読者に直接届けることができるという大きな利点があります。自分の手で作り上げた詩集を手にした時の喜びは、筆舌に尽くしがたいものです。

詩集の出版は、歌を詠む人にとって、単なる目標達成ではありません。それは、新たな出発点でもあります。自分の作品が世に出ることで、より多くの人々の目に触れ、様々な意見や感想が届きます。これは、次の作品を生み出すための大きな刺激となり、創作意欲を高める力となります。また、詩集の出版は、歌を詠む人としての自信につながり、新たな表現方法やテーマに挑戦する勇気を与えてくれます。詩集の出版は、歌を詠む人にとって、新たなステージへの扉を開く、大切な一歩なのです。

| 詩集出版の方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 出版社経由 |

|

|

| 自費出版 |

|

|

詩人としての活動

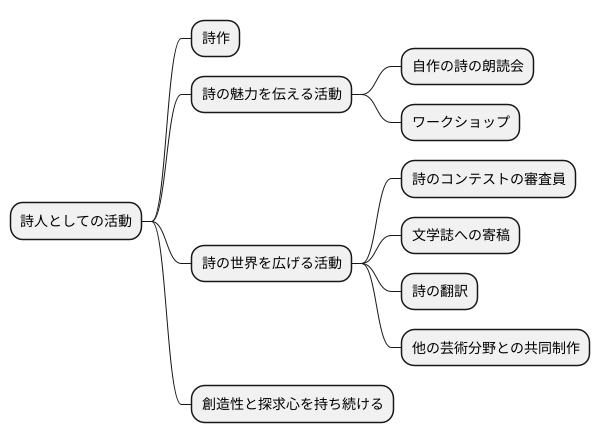

詩作は、詩人としての活動の根幹を成すものですが、活動の範囲は詩作だけにとどまりません。創造の喜びを分かち合い、詩の世界を広げるためには、様々な活動を通して多くの人々に詩の魅力を伝える努力が必要です。

例えば、自作の詩を朗読する会を開催することは、聴衆に直接語りかける貴重な機会となります。声の抑揚や間の取り方によって、詩に新たな命が吹き込まれ、聴衆の心に深く響くことでしょう。また、詩作の楽しさを伝えるワークショップを開催することも、詩の世界を広げる上で重要な役割を果たします。参加者と一緒に詩を作り、言葉を紡ぐ喜びを共有することで、未来の詩人を育むことができるかもしれません。

さらに、詩のコンテストの審査員を務めることも、詩人としての活動の一つです。様々な詩に触れ、評価することで、自身の詩作にも新たな視点が得られるでしょう。また、文学誌への寄稿は、自身の作品を発表する場であると同時に、他の詩人との交流の場でもあります。他の詩人の作品に触れることで刺激を受け、自身の創作意欲を高めることができるでしょう。

加えて、詩の翻訳は、異なる文化圏の詩の世界を橋渡しする重要な役割を担います。外国語の詩を自国語に翻訳することで、その国の文化や思想を理解し、より深く共感することができるようになります。また、他の芸術分野との共同制作も、詩の可能性を広げる上で大きな役割を果たします。音楽家や画家、舞踊家など、異なる分野の芸術家と共同で作品を生み出すことで、詩は新たな表現を獲得し、より多くの人々の心を揺さぶる力を持つでしょう。

詩人としての活動は、常に創造性と探求心を持ち続けることが大切です。既存の枠にとらわれず、新しい表現方法に挑戦し、詩の可能性を追求することで、より多くの人々に感動と喜びを与えることができるでしょう。

収入と生活

歌を詠むことを仕事にする人の収入は、残念ながら、常に安定しているとは言い難いものです。歌集を出版して得られる収入や、催し物への出演料、詩の原稿料だけでは、生活していくのは容易ではありません。このような状況から、多くの歌を詠む人は、他の仕事と掛け持ちしながら創作活動を続けています。例えば、先生や翻訳家、文章を書く仕事など、言葉に携わる仕事は、詩作にも良い影響を与えることがあります。

歌を詠むことで得られる収入は少ないかもしれませんが、詩作への情熱を持ち続け、創作活動を続けることが何よりも大切です。周りの人々の理解と支援は、歌を詠む人が創作活動を続ける上で大きな力となります。家族や友人の支え、そして読者の存在は、創作の原動力となるでしょう。また、公的な助成金や、民間の団体による支援制度なども活用しながら、創作活動を続ける方法もあります。

歌を詠むことは、私たちの心を豊かにする創造的な活動です。そして、その価値は金銭では計り知れません。詠まれた歌は、時代を超えて人々の心に響き、感動や勇気を与えます。また、歌を通して、社会問題や人間の感情を表現することで、人々の心を動かし、世界を変える力を持つこともあります。歌を詠むことは、単なる趣味や娯楽ではなく、文化を創造し、社会をより良くしていく力を持つ、尊い仕事と言えるでしょう。収入の不安定さを乗り越え、情熱を燃やし続ける歌を詠む人々を、私たちは応援していく必要があります。

| 歌を詠む人の収入 | 収入源 | 課題 | 解決策 | 歌を詠むことの意義 | 周りの人の役割 |

|---|---|---|---|---|---|

| 不安定 | 歌集出版、催し物出演料、詩の原稿料 | 生活が困難 | 他の仕事との掛け持ち(例:先生、翻訳家、ライター)、公的助成金、民間団体支援制度の活用 | 心を豊かにする創造的な活動、時代を超えて心に響く、感動や勇気を与える、社会問題や人間の感情を表現、文化を創造、社会をより良くする力を持つ | 理解と支援、創作の原動力となる |

新たな挑戦

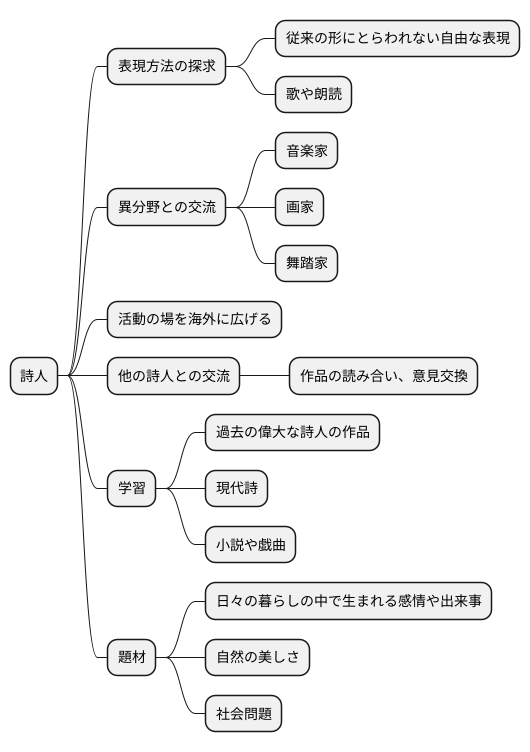

言葉をつむぐ仕事である詩人は、現状維持に甘んじることなく、常に新たな挑戦を続けることが肝要です。その挑戦は多岐にわたり、表現方法の探求もその一つです。例えば、従来の韻律や形式にとらわれず、自由な表現に挑戦したり、歌や朗読といった異なる表現方法を取り入れることで、詩の可能性は大きく広がります。また、異分野との交流も新たな挑戦の一つです。音楽家や画家、舞踏家など、異なる分野の芸術家と共同で作品を創作することで、互いの感性を刺激し合い、これまでにない独創的な作品を生み出すことができるでしょう。加えて、活動の場を海外に広げることも、詩人にとって大きな挑戦となります。異なる文化や言語に触れることで、新たな視点や発想が生まれ、より深みのある作品を生み出すことができるはずです。

新たな挑戦には、他の詩人との交流も大きな役割を果たします。互いの作品を読み合い、意見を交換することで、自身の表現を見つめ直し、新たな表現方法を見つけるきっかけとなるでしょう。また、過去の偉大な詩人の作品や、現代詩、さらには小説や戯曲など、様々な文学作品に触れることで、言葉の表現力や構成力、物語の展開方法など、多くのことを学ぶことができます。これらの学びは、創作意欲を高め、より洗練された作品を生み出すための糧となるでしょう。

詩の世界は無限に広がっており、詩人としての探求に終わりはありません。日々の暮らしの中で生まれる感情や出来事、自然の美しさ、社会問題など、詩の題材は私たちの身の回りに満ち溢れています。それらを鋭く捉え、言葉によって表現することで、人々の心に響く作品が生まれます。継続的な学習と探求心、そして絶え間ない挑戦こそが、詩人としての成長を促し、より深く、より豊かな詩の世界を創造するための原動力となるのです。