ガラス工芸家:創造力を形にする輝きの道

転職の質問

『ガラス工芸家』(ガラス工芸家とは、ガラスを使って、花瓶やコップ、皿などから、小物まで、さまざまなものを創り出す工芸家です。高温のガラスを成形するホットワーク工芸家と、成形され固体化したガラスに装飾を加えるコールドワーク工芸家に分類されます。繊細さや感性はもちろんのこと、体力も欠かせません。自ら作家のもとに弟子入りして学ぶか、ガラス会社に就職し、技術を習得後、創作活動に入るパターンが多いようです。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

ガラス工芸家になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは、既に活躍しているガラス工芸家の先生に弟子入りして、直接指導を受ける方法。もう一つは、ガラス会社に就職して、そこで技術を磨いてから独立して創作活動をする方法です。

転職の質問

どちらの方法にもメリット・デメリットがありそうですね。弟子入りと会社員、それぞれの特徴を教えていただけますか?

転職研究家

弟子入りは、先生からマンツーマンで技術や考え方を学べるのが大きな利点です。一方、収入が安定しない場合が多いです。会社員は安定した収入を得ながら技術を習得できますが、自分の創作活動に使える時間は限られてくるでしょう。

ガラス工芸家

- ガラス工芸家の主な仕事内容

- ガラス工芸家とは、ガラスを使って、花瓶やコップ、皿などから、小物まで、さまざまなものを創り出す工芸家です。高温のガラスを成形するホットワーク工芸家と、成形され固体化したガラスに装飾を加えるコールドワーク工芸家に分類されます。繊細さや感性はもちろんのこと、体力も欠かせません。自ら作家のもとに弟子入りして学ぶか、ガラス会社に就職し、技術を習得後、創作活動に入るパターンが多いようです。

- ガラス工芸家になるには

- ガラス工芸家になるにあたって、特に必要とされる資格はありません。ガラス工芸品メーカーに就職して技術を学びメーカーの作家として活躍する人、メーカーで勤めた後に独立して工房を持ち作家活動を行う人、工房に弟子入りして独立を目指し学ぶ人、等が主流でしたが、昨今はガラス工芸の諸技法を学べる学校も増えたため、学校で技術を習得し、卒業後すぐに作家として活躍する方もいるようです。技法の習得には5年、10年といった長期にわたる研修が必要とされ、その間に自分の独創性やセンスを磨く必要があります。年齢的な制約がなく、技術を身につければ長く続けられる仕事であり、独立して自分の工房をもつことも可能です。

ガラス工芸家の仕事内容

ガラス工芸家は、ガラスという繊細で美しい素材を用いて、様々な作品を生み出す仕事です。その仕事内容は多岐に渡り、デザインから制作、販売までを一貫して行う場合もあれば、工房や企業に所属し、特定の工程を担当する場合もあります。具体的には、吹きガラス、ステンドグラス、キルンワークといった様々な技法を駆使し、食器や花瓶、アクセサリー、オブジェ、照明器具など、実に多様な作品を制作します。

ガラス工芸家は、芸術的な感性や技術力だけでなく、様々な能力が求められる仕事でもあります。クライアントの要望を丁寧に聞き取り、形にしていくための対話力は欠かせません。また、作品を完成させるまでの工程管理や納期を守る計画性も重要です。さらに、制作過程では高温の炉や鋭利な工具を扱うため、安全管理に対する高い意識も必要不可欠です。

近年では、伝統的な技法を継承しながらも、新しい技術や素材を取り入れた作品も増えてきています。そのため、ガラス工芸家には常に新しい情報や技術を学び、探究心と創造性を持ち続ける姿勢が求められます。また、自分の作品を多くの人に知ってもらうための展示会への参加や販売経路の開拓なども重要な仕事の一つです。ガラス工芸家は、技術力と芸術性を磨き続けながら、ガラスの魅力を広く伝えていく役割を担っています。

| 仕事内容 | 必要な能力 |

|---|---|

| デザインから制作、販売までを一貫して行う場合もある。工房や企業に所属し、特定の工程を担当する場合もある。 吹きガラス、ステンドグラス、キルンワークといった様々な技法を用いて、食器、花瓶、アクセサリー、オブジェ、照明器具など多様な作品を制作する。 近年は伝統的な技法を継承しながら新しい技術や素材を取り入れた作品も増えてきている。 展示会への参加や販売経路の開拓なども行う。 |

芸術的な感性と技術力 クライアントの要望を形にするための対話力 工程管理や納期を守る計画性 安全管理に対する高い意識 常に新しい情報や技術を学び、探求心と創造性を持ち続ける姿勢 |

ガラス工芸家になるには

透き通る美しさや、光を操る繊細な技術が魅力のガラス工芸。ガラス工芸家になる道は、大きく分けて三つあります。一つ目は、専門学校や大学で学ぶ方法です。これらの学校では、ガラスの性質や、吹きガラス、ステンドグラス、キルンワークといった様々な技法、そしてデザインの基礎を体系的に学ぶことができます。卒業制作展など、自分の作品を発表する機会も設けられているため、創作活動に積極的に取り組むことができます。

二つ目は、ガラス工房で研修する方法です。工房では、熟練の職人から直接指導を受けながら、実践的な技術を磨くことができます。材料の選び方や道具の使い方、作品の仕上げ方など、学校では学ぶことのできない、現場ならではの知識や技術を習得できる点が大きな魅力です。また、職人との繋がりを築き、将来の仕事の依頼に繋がる可能性もあります。研修期間や費用は工房によって異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

三つ目は、独学で技術を習得する方法です。近年は、インターネットや書籍などで情報を入手しやすくなっており、独学でも技術を磨くことは可能です。自分のペースで好きな技法を学ぶことができますが、安全な制作環境の確保や、技術的な指導を受ける機会が少ないため、より一層の努力が必要です。制作に行き詰まった時や、安全面で不安がある場合は、経験豊富なガラス工芸家に相談したり、ワークショップに参加するなどして、積極的に学びの場を探していくことが重要です。

どの道を選ぶにしても、ガラス工芸家として成功するには、継続的な学習と実践が不可欠です。新しい技法に挑戦したり、他の工芸分野から刺激を受けたり、常に探求心を持って制作に取り組むことで、独自の表現を追求し、魅力的な作品を生み出すことができるでしょう。また、展示会や公募展などに参加して自分の作品を発表することで、多くの人々に作品を知ってもらい、活躍の場を広げていくことができます。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 専門学校・大学 | ガラスの性質や様々な技法、デザインの基礎を体系的に学べる 卒業制作展等で作品を発表する機会がある |

– |

| ガラス工房研修 | 熟練の職人から直接指導を受け、実践的な技術を磨ける 現場ならではの知識・技術を習得できる 職人との繋がりを築ける |

研修期間や費用は工房によるため、事前の確認が必要 |

| 独学 | 自分のペースで好きな技法を学べる | 安全な制作環境の確保が難しい 技術的な指導を受ける機会が少ない 行き詰まった時や安全面で不安がある場合は、経験豊富なガラス工芸家に相談したり、ワークショップに参加するなど、積極的に学びの場を探す必要がある |

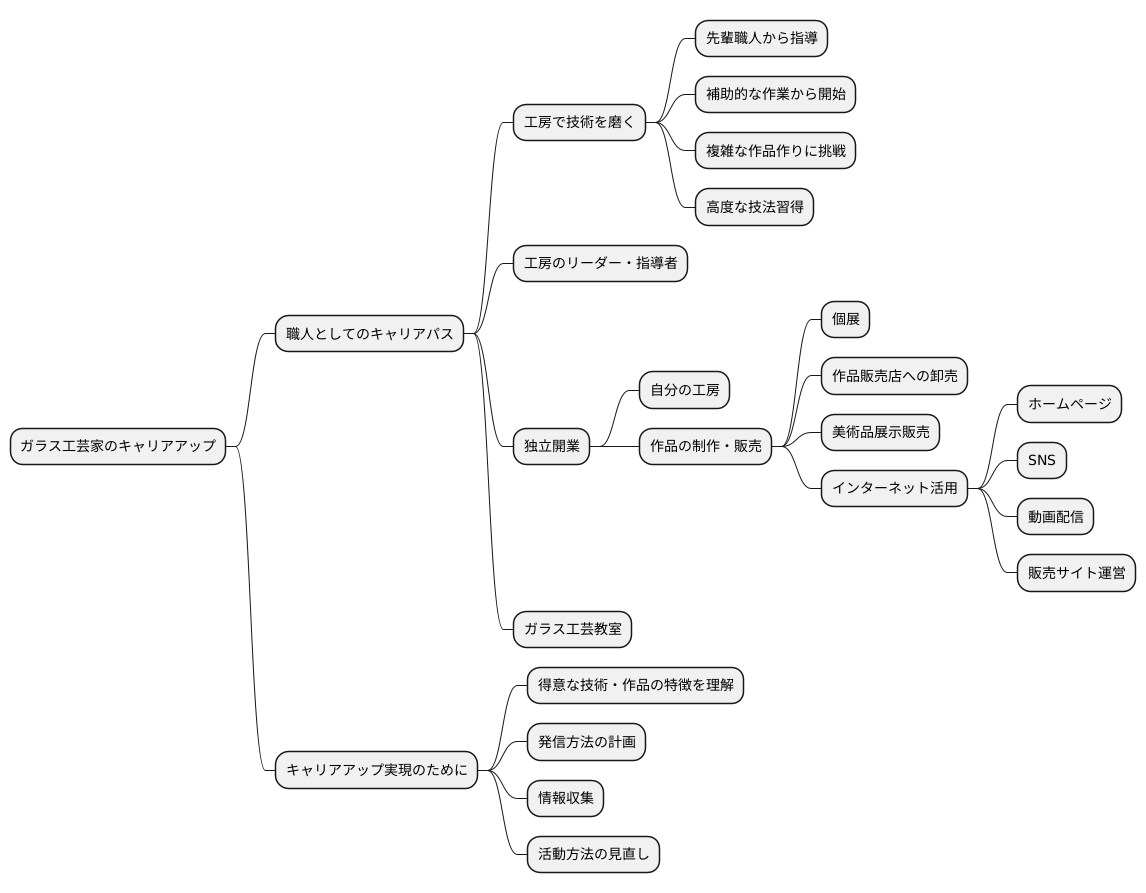

キャリアアップの道筋

吹きガラスやステンドグラスなど、様々な技法が存在するガラス工芸の世界では、技術を磨いて経験を積み重ねることで、着実にキャリアアップを目指せます。工房で働く職人として技術を磨く道は、ガラス工芸家として基本的なキャリアパスと言えるでしょう。先輩職人から指導を受けながら、補助的な作業から始め、徐々に複雑な作品作りに挑戦していくことで、高度な技法を習得できます。長年の経験を積むことで、工房のリーダーや指導者として後進の育成を担う立場になる人もいます。また、工房での経験を活かして独立開業を目指す人も少なくありません。独立すれば、自分の工房を持ち、独自のスタイルで作品を制作・販売できます。個展を開いたり、作品を扱う店や美術品を展示販売する場所に作品を卸したりすることで、作品を世に送り出し、自分の名前を知ってもらう機会を増やすことができます。さらに、コンテストなどに出品し、入賞することで、客観的な評価を得て知名度を上げる道もあります。近年はインターネットの普及により、自分の作品を写真や動画で紹介するホームページや、会員制交流サイトを活用した販売、制作過程を見せる動画配信、顧客と直接やり取りができる販売サイトの運営など、活躍の場は大きく広がっています。自宅などでガラス工芸教室を開き、技術指導を行うことで収入を得る人もいます。このように、ガラス工芸家のキャリアアップの道筋は多様化しています。自分の得意な技術や作品の特徴を理解し、どのような方法で世の中に発信していくか、計画を立てて行動することが、キャリアアップを実現するために大切です。周りの職人や作家との交流を通して情報収集したり、時代の流れに合わせて活動方法を柔軟に見直したりすることで、より効果的にキャリアアップを目指せるでしょう。

収入と待遇

硝子工芸家の収入は、働き方や経験、名前の知られ方によって大きく変わってきます。工房で働く場合は、毎月決まった額の給料か、作った量に応じた給料が一般的です。一人で仕事をする場合は、売れた作品の個数と値段で収入が決まります。個展を開いたり、競技会で賞を取ったり、新聞やテレビに出たりすることで、作品の価値が上がって収入が増えることもあります。

待遇については、工房で働く場合は、健康保険や厚生年金などの社会保障や福利厚生を受けられることが多いですが、一人で仕事をする場合は、自分で保険や年金を管理しなければなりません。安定した収入と福利厚生を大切にしたい人は、工房で働くことを選び、自由に作品を作りたい人や収入を増やす可能性を追求したい人は、一人で仕事をすることを選ぶことができます。

工房に所属する硝子工芸家は、安定した収入と福利厚生を得られる代わりに、工房の指示に従って作品を作る必要がある場合もあります。また、収入の上限が決まっていることも多く、大きな収入を得ることは難しいかもしれません。しかし、工房には様々な技術を持った職人が集まっているため、技術を学ぶ機会が多く、先輩職人から指導を受けながら技術を磨くことができます。また、材料の仕入れや作品の販売などを工房が担ってくれるため、制作活動に集中できるというメリットもあります。

一方、独立した硝子工芸家は、自分の好きなように作品を作り、販売することができます。収入に上限はなく、大きな成功を収める可能性も秘めています。しかし、作品の販売や材料の仕入れ、経理など、全てを自分で行う必要があり、負担が大きくなることもあります。また、収入が安定しないため、生活設計をしっかり行うことが重要です。

どちらの働き方にもメリットとデメリットがあります。硝子工芸家を目指す人は、自分の価値観や将来像に合わせて、どちらの道を選ぶか慎重に検討する必要があります。収入や待遇だけでなく、自分の作りたい作品や、働き方に対する考え方も考慮に入れて、最適な選択をしてください。

| 項目 | 工房勤務 | 独立 |

|---|---|---|

| 収入 | 固定給または出来高制。安定しているが上限あり。 | 販売数と価格次第。上限なし、成功次第で高収入も。 |

| 待遇 | 社会保障、福利厚生あり。 | 自身で管理が必要。 |

| 仕事内容 | 工房の指示に従う場合あり。技術指導、材料仕入れ、販売は工房が担当。 | 自由に制作。販売、仕入れ、経理等全て自己責任。 |

| メリット | 安定した収入と福利厚生、技術習得の機会。 | 自由な制作、収入上限なし。 |

| デメリット | 収入上限あり、自由度が低い。 | 収入不安定、負担大。 |

将来の展望

ガラス工芸は、古くからの技と新しい感覚が合わさった、人を惹きつける分野です。伝統を守りながら革新を続けるところに、この仕事の面白さがあると言えるでしょう。

近年では、建築や室内の装飾など、様々な分野との協同作業が増えています。教会のステンドグラスや美術館の展示物だけでなく、ホテルのシャンデリア、個人の住宅で使われる食器や照明器具など、ガラス工芸が活躍する場所はますます広がっています。そのため、活躍の場を広げたいと考える人にとって、ガラス工芸は魅力的な職業と言えるでしょう。

また、世の中の環境問題への関心の高まりを受けて、再利用ガラスを使った作品作りも注目されています。廃棄物を減らし、資源を有効に活用することで、地球環境の保全に貢献できることは、作り手としての喜びにも繋がります。環境問題に関心のある人にとって、ガラス工芸はやりがいを感じられる職業と言えるでしょう。

さらに、科学技術の進歩もガラス工芸の世界に大きな影響を与えています。新しい道具や材料の開発によって、表現の幅はますます広がっています。3Dプリンターなどの最新技術を取り入れることで、これまで難しかった複雑な形や繊細な模様を作り出すことが可能になりました。常に新しい技術を学び、表現方法を追求していく姿勢が大切です。

このように、ガラス工芸の世界は常に変化し、発展を続けています。伝統的な技法を大切にしながら、新しい表現方法を模索することで、ガラス工芸の世界はさらに豊かになっていくでしょう。創造力と探究心にあふれた人にとって、ガラス工芸家は大きなやりがいと可能性に満ちた職業と言えるでしょう。

| 魅力 | 詳細 | 求める人物像 |

|---|---|---|

| 伝統と革新 | 古くからの技と新しい感覚が融合した分野。伝統を守りながら革新を続ける面白さがある。 | – |

| 活躍の場の広がり | 建築、室内装飾、教会のステンドグラス、美術館の展示物、ホテルのシャンデリア、食器、照明器具など、活躍の場は多様。 | 活躍の場を広げたい人 |

| 環境問題への貢献 | 再利用ガラスを使った作品作りで、廃棄物を減らし、資源を有効活用できる。 | 環境問題に関心のある人 |

| 技術革新による表現の幅の拡大 | 新しい道具や材料、3Dプリンターなどの最新技術で、複雑な形や繊細な模様を作り出すことが可能。 | 常に新しい技術を学び、表現方法を追求していく人 |

| 創造性と探究心 | 伝統的な技法を大切にしながら、新しい表現方法を模索できる。 | 創造力と探究心にあふれた人 |