木工工芸家:木の魅力を形にする職人人生

転職の質問

『木工工芸家』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

木工工芸家になるには、まず、木工の専門学校や美術大学で学ぶ方法があります。他には、実際に木工工芸家の工房で弟子入りする方法もありますね。

転職の質問

専門学校や大学以外で、弟子入りする場合はどうすればいいのでしょうか?

転職研究家

弟子入りを希望する工房に直接連絡を取り、見学や体験をさせてもらうのが一般的です。自分に合った工房を見つけることが大切ですよ。

木工工芸家

- 木工工芸家の主な仕事内容

- 木材を使った伝統工芸を作るのが、木工工芸家です。高度経済成長期以降の大量生産大量消費により、手作りの工芸品は姿を消しつつありましたが、近年その良さが見直され始めています。家内制手工業なので就職先は少なく弟子についた後、独立するパターンが多いようです。

- 木工工芸家になるには

- 特に必須となる資格はありません。美術・工芸系の学科がある大学、専門学校で知識や技術を身に付けた後、アトリエや工芸メーカーなどに就職します。また、木工工芸家に弟子入りし、アシスタントからチャンスを掴む人もいるようです。

木工工芸家になるには

木工工芸家への道は大きく分けて二通りあります。一つは専門学校や職業訓練校といった教育機関で基礎を学ぶ方法です。もう一つは、工房などで実際に職人に弟子入りし、現場で技術を磨く方法です。

専門学校や職業訓練校では、木材の種類や特性、道具の使い方、デザイン、製作技術など、木工に関する幅広い知識と技能を体系的に学ぶことができます。カリキュラムに沿って授業を受けるため、基礎から応用まで順序立てて学習できる点がメリットです。卒業後には、家具製作会社や木工工房などに就職する人も多くいます。

一方、工房などで弟子入りする場合は、師匠の指導の下で、実際の製作を通して技術を身につけることができます。実践的な経験を積むことができ、師匠の独自の技術や知識を直接学ぶことができる点が大きな魅力です。しかし、一人前になるまでには長い年月が必要となる場合が多く、収入が少ない時期もあるなど、厳しい面も存在します。

どちらの方法にも利点と欠点があるため、どちらを選ぶかは、個人の学び方や目指す将来像によって異なります。じっくりと自分に合った方法を選びましょう。

近年は、趣味として木工を楽しむ人も増えており、各地で教室や体験会なども盛んに開催されています。休日に木工教室に通ったり、体験会に参加したりすることで、基本的な技術を学ぶことができます。これらの場所で基礎を身につけ、その後、本格的に木工工芸家を目指す道も可能です。

木工工芸家になる道は様々ですが、自分に合った方法を見つけ、一歩ずつ着実に目標に向かって努力していくことが大切です。焦らず、じっくりと技術を磨いていきましょう。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 専門学校・職業訓練校 | 基礎から応用まで体系的に学べる | – |

| 工房での弟子入り | 実践的な経験、師匠の技術を直接学べる | 一人前になるまで長期間、収入が少ない時期もある |

| 趣味の教室・体験会 | 基本的な技術を学べる | – |

技術と感性を磨く

木工工芸家は、木を扱う技術を磨くだけでなく、木が持つ本来の美しさや個性を最大限に引き出す感性を育むことが求められます。木は種類によって、硬さや色合い、木目がそれぞれ異なり、加工の仕方も変える必要があります。堅い木は頑丈な家具を作るのに適していますが、加工には力と技術が必要です。反対に柔らかい木は彫刻など、細かい細工に向いています。木目の美しさを活かすためには、木目の向きや流れを理解し、それに合わせた加工をすることが重要です。

また、木工工芸家には、完成形をイメージする構想力も必要です。どのような形にするか、どのような機能を持たせるか、どのような美しさを表現したいかなどを、材料の木材と相談しながら決めていきます。そして、その構想を実現するためには、一つ一つの工程を丁寧に、根気強く進める必要があります。木材の乾燥具合や温度、湿度の変化にも気を配りながら、緻密な作業を続けなければなりません。

さらに、木工の世界は奥深く、生涯にわたって学び続ける姿勢が重要です。経験を積むことで、木材と向き合う中で生まれる様々な発見を通して、技術は向上し、感性は磨かれていきます。木の声に耳を傾け、木の性質を理解することで、より高度な技術を習得し、自分らしい表現ができるようになります。そして、常に新しい技術やデザインに挑戦することで、作品に更なる磨きがかかり、独自の個性を表現できるようになります。そうして、真の職人へと成長していくのです。

| 木工工芸家に求められる能力 | 詳細 |

|---|---|

| 木の美しさや個性を引き出す感性 | 木の種類ごとの硬さ、色合い、木目を理解し、それぞれの特性に合わせた加工を行う。 |

| 完成形をイメージする構想力 | 材料の木材と向き合い、形、機能、美しさなどを構想する。 |

| 一つ一つの工程を丁寧に、根気強く進める | 木材の状態変化に気を配りながら緻密な作業を行う。 |

| 生涯にわたって学び続ける姿勢 | 経験を通して技術と感性を磨き、木の声に耳を傾け、木の性質を理解する。 |

| 常に新しい技術やデザインに挑戦する | 技術向上、感性向上、自分らしい表現、独自の個性表現、真の職人へと成長。 |

独立への道

木工工芸の道を究め、確かな技術と豊富な経験を積み重ねた後、多くの職人が目指すのが独立開業です。自分の工房を持ち、自身の感性と技術を注ぎ込んだ独創的な作品を生み出し、販売することで、職人としての世界観を自由に表現できるようになります。独立開業は、単に技術力が高いだけでは成り立ちません。経営に関する知識や、顧客を開拓し販売につなげる力も必要不可欠です。

具体的には、どのように作品を販売していくのか、顧客との良好な関係をどのように築き維持していくのかなど、様々な課題に直面します。顧客のニーズを的確に捉え、高品質な作品を提供し続けることは容易ではありません。また、材料の仕入れ、工房の維持管理、税務処理など、経営者としてこなさなければならない業務も多岐に渡ります。加えて、作品を広く知ってもらうための宣伝活動も重要です。展示会への出展や、地域社会との繋がりを大切にするなど、積極的に作品をアピールしていく努力が求められます。

独立開業には困難が伴いますが、それ以上に大きなやりがいがあります。自分の力で道を切り開き、丹精込めて作り上げた作品を世に送り出し、人々に喜んでもらえる喜びは、何物にも代えがたいものです。自分の技術で社会に貢献し、自身の創造性を活かして生きがいを感じることができます。独立は大きな挑戦であると同時に、大きな可能性を秘めています。綿密な計画と入念な準備を行い、強い意志を持って夢の実現に向けて努力を続けることが、独立成功の鍵となるでしょう。

| 独立開業のメリット | 独立開業の課題 | 独立開業の成功要因 |

|---|---|---|

|

|

|

伝統技術の継承

日本の伝統文化を語る上で、木工工芸は欠かせない要素です。古くから受け継がれてきた、木を扱う技と知識は、まさに先人たちの知恵の結晶と言えるでしょう。そして、これらの技術を次の世代へ繋いでいくことは、現代の木工職人に課せられた大切な使命です。

伝統的な木工技法は、長い年月をかけて洗練されてきました。その精巧さや美しさは、現代の技術をもってしても容易に再現できるものではありません。例えば、緻密な組木細工や、滑らかな曲線を描く曲木細工などは、熟練した職人による手仕事があってこそ実現できる技です。これらの技術は、単なる物の作り方ではなく、日本の美意識や精神性を体現するものと言えるでしょう。

しかし、伝統技術の継承は容易ではありません。高度な技術を習得するには、長年の修行とたゆまぬ努力が必要です。また、木の種類や性質を見極める眼、道具の手入れ、そして何より伝統への深い敬意も必要不可欠です。弟子入りから始まる厳しい修行に耐え、一人前の職人として認められるまでには、多くの時間を要します。

若い世代への技術の伝承も、重要な課題です。現代社会においては、木工の世界に飛び込む若者は減少傾向にあります。伝統工芸の世界は、必ずしも経済的な豊かさをもたらすとは限らないからです。しかし、伝統を守り、未来へ繋いでいくためには、若い世代の育成が不可欠です。職人たちは、技術指導だけでなく、伝統工芸の価値や魅力を伝える努力も求められています。

伝統を守りつつ、新しい感性を取り入れることで、木工工芸はさらに発展していくでしょう。若い世代が伝統技術を学び、新たな発想を加えることで、未来の木工の世界はより豊かで、魅力的なものになると期待されます。日本の伝統文化の継承と発展のためにも、木工工芸への理解と支援が、これまで以上に必要とされています。

| 伝統木工工芸の現状と課題 | 詳細 |

|---|---|

| 伝統の価値 | 先人たちの知恵の結晶、日本の美意識や精神性を体現 |

| 技術継承の難しさ | 長年の修行とたゆまぬ努力、木の種類や性質を見極める眼、道具の手入れ、伝統への深い敬意が必要 |

| 若い世代への技術伝承の課題 | 若者の減少、経済的な豊かさの保証の難しさ、技術指導に加え、価値や魅力を伝える努力も必要 |

| 未来への展望 | 伝統を守りつつ新しい感性を取り入れることで発展、若い世代の育成と新たな発想への期待、理解と支援の必要性 |

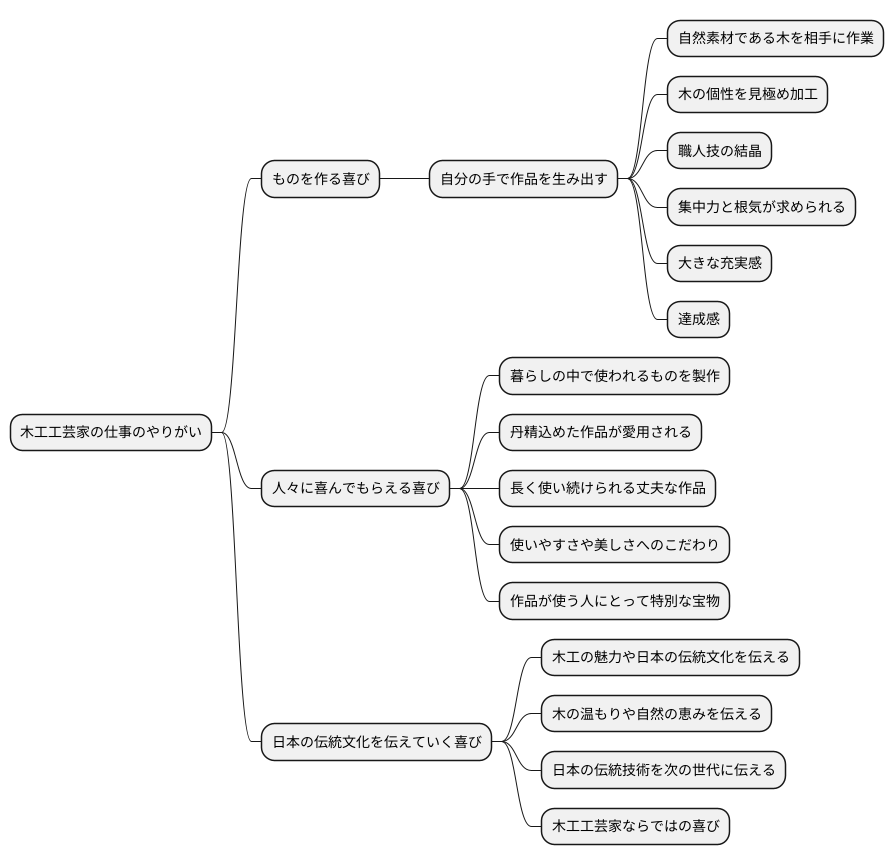

仕事のやりがい

木工工芸家の仕事には、ものを作る喜びと、人々に喜んでもらえる喜び、この二つの大きなやりがいがあります。まず、自分の手で作品を生み出す喜びについて考えてみましょう。木工工芸家は、自然素材である木を相手に、その温もりや香りに包まれながら作業を行います。木目や色合い、木肌の質感など、一つとして同じものはない木の個性を見極め、デザインや用途に合わせて丁寧に加工していく作業は、まさに職人技の結晶です。のみや鉋などの道具を使い、木を削り、形を整えていく過程は、集中力と根気が求められる大変な作業ですが、同時に大きな充実感を得られる時間でもあります。そして、苦労して作り上げた作品が完成した時の達成感は、何物にも代えがたい喜びです。

次に、人々に喜んでもらえる喜びについてです。木工工芸家が作る作品は、食器や家具、置物など、人々の暮らしの中で使われるものばかりです。自分が丹精込めて作った作品が、誰かの手に渡り、日々の暮らしの中で愛用されることは、作り手にとってこの上ない喜びです。長く使い続けられる丈夫な作品を作ることはもちろん、使う人のことを考え、使いやすさや美しさにもこだわって作られた作品は、使う人にとって特別な宝物となります。そして、その宝物を作り出すことができたという喜びは、木工工芸家という仕事の大きな魅力です。さらに、自分の作品を通して木工の魅力や日本の伝統文化を伝えていくことができるのも、大きなやりがいの一つと言えるでしょう。木工という仕事は、単に物を作るだけでなく、木の温もりや自然の恵み、日本の伝統技術を次の世代に伝えていくという重要な役割も担っています。自分の作品を通して、多くの人々に木工の魅力を伝え、日本の伝統文化を守っていくことができるのは、木工工芸家ならではの喜びです。