映像カメラマン:レンズ越しに見るキャリアの展望

転職の質問

映像カメラマンになるには、どうすればいいですか?

転職研究家

映像カメラマンになるには、まず写真や映像について学べる大学や専門学校に行くのが一般的です。そこでカメラの操作方法や映像の作り方を学びます。

転職の質問

学校を卒業したら、すぐにカメラマンとして働けるのですか?

転職研究家

卒業後は、放送局や映画会社、制作会社などに就職し、最初はアシスタントとして先輩カメラマンの仕事を手伝いながら経験を積みます。そして、一人前のカメラマンとして認められると、自分でカメラを操作する仕事が任されるようになります。

映像カメラマン

- 映像カメラマンの主な仕事内容

- TVや映画などのスタジオやロケーション現場でカメラを操作します。カメラの知識、操作技術はもちろん、場面の内容や展開によってどのようにアングルやショットを変えるかなど、感性や想像力も求められる仕事です。通常は、写真学科や映像学科のある大学や短大、専門学校などを経て、放送局や映画会社、制作会社などに入社し、アシスタントから経験を積んで独り立ちしてゆきます。

- 映像カメラマンになるには

- 特に必須となる資格などはありません。写真系や映像系の学科がある大学、専門学校で基礎を身につけた後、放送局や映像会社などに就職するのが一般的です。アシスタントから経験を積んでいき、映像カメラマンとして独り立ちしていきます。

映像カメラマンの仕事内容

映像カメラマンとは、映画やテレビ番組、広告、音楽映像など、様々な映像作品においてカメラ操作と撮影を担当する仕事です。監督の指示通りに撮影するだけでなく、監督が何を伝えたいのか、作品全体の雰囲気はどのようなものなのかを理解し、光の使い方や構図の取り方、カメラの動きなどを工夫して映像表現に貢献します。

撮影現場では、照明担当や音声担当、その他多くのスタッフと協力しながら、より効果的な映像作りを目指します。カメラマンはチームの中心人物として、他のスタッフと意思疎通を図りながら、スムーズな撮影進行を促す役割も担います。例えば、撮影したい映像のイメージを共有したり、撮影の段取りを確認したりと、コミュニケーション能力も非常に重要です。また、使用する機材の選定や設定、撮影後の映像確認などもカメラマンの大切な仕事です。最適な機材を選び、正しく設定することで、高品質な映像を撮影することができます。撮影後には、映像に問題がないか、意図した通りに撮影できているかを確認します。

近年は、計算機技術の進歩により、撮影だけでなく、撮影後の映像編集や色調補正といった作業にも携わるカメラマンが増えてきました。映像の最終的な仕上がりまで責任を持つことで、より自分の表現したい世界観を追求することが可能になります。映像カメラマンは、技術的な知識や技能だけでなく、芸術的な感性や人との関わり方を学ぶ力も求められる、大変やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 役割 | 業務内容 |

|---|---|

| 撮影 | 監督の意図を汲み取り、光の使い方や構図、カメラの動きなどを工夫して映像表現を行う。照明、音声など、他のスタッフと協力し、効果的な映像作りを目指す。 |

| チームの中心人物 | 他のスタッフと意思疎通を図り、スムーズな撮影進行を促す。撮影したい映像のイメージを共有したり、撮影の段取りを確認するなど、コミュニケーション能力が重要。 |

| 機材の選定・設定・確認 | 使用する機材の選定や設定、撮影後の映像確認を行う。最適な機材を選び、正しく設定することで、高品質な映像を撮影する。 |

| 映像編集・色調補正 | 近年は、撮影後の映像編集や色調補正といった作業にも携わるケースが増加。映像の最終的な仕上がりまで責任を持つことで、自分の表現したい世界観を追求することが可能。 |

なるには

映像を撮影する仕事に就くには、専門学校や大学で映像制作について学ぶのが一般的な道です。専門学校や大学では、カメラ操作の基本から、照明、音声、編集といった幅広い知識や技術を学ぶことができます。授業だけでなく、実習や課題制作を通して実践的な経験を積むことも可能です。

学校を卒業した後は、制作会社やテレビ局などに就職するのが一般的です。多くの人は、まずアシスタントカメラマンとして働き始めます。先輩カメラマンの指導の下、現場での仕事を通して実践的な技術を磨き、一人前のカメラマンへと成長していきます。アシスタント時代は、機材の準備や片付け、撮影の補助など、地道な作業も多いですが、それらは全て将来に繋がる貴重な経験となります。

また、就職活動や仕事をする上で、自主制作作品を制作し、コンテストなどに応募することも大切です。自主制作作品は自分の実力を示す良い機会となりますし、コンテストでの受賞は就職活動で有利に働く場合もあります。自主制作を通して、自分の表現したいことを追求し、独自のスタイルを確立していくことが重要です。

近年は、インターネットを利用した動画配信サービスが広まり、映像カメラマンの活躍の場は大きく広がっています。企業の広告動画や、個人が制作する動画など、様々な種類の映像制作の需要が高まっています。そのため、求められる技術や知識も多様化しており、常に新しい技術や表現方法を学び続ける意欲が大切です。技術の進歩だけでなく、時代の流れや視聴者の変化にも敏感であり続け、より質の高い映像制作を目指していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 映像を撮影する仕事に就く方法 | 専門学校や大学で映像制作について学ぶのが一般的。カメラ操作、照明、音声、編集など幅広い知識・技術を学び、実習や課題制作を通して実践的な経験を積む。 |

| 学校卒業後の進路 | 制作会社やテレビ局などに就職。アシスタントカメラマンとして働き始め、先輩カメラマンの指導の下、現場で技術を磨く。機材の準備や片付け、撮影補助など地道な作業も多い。 |

| 自主制作の重要性 | 自主制作作品を制作し、コンテストなどに応募することで実力を示し、就職活動で有利になる場合も。自分の表現したいことを追求し、独自のスタイルを確立することが重要。 |

| 映像カメラマンの活躍の場 | インターネットを利用した動画配信サービスの広まりにより、企業の広告動画や個人が制作する動画など、活躍の場が拡大。求められる技術や知識も多様化。 |

| 求められる能力 | 常に新しい技術や表現方法を学び続ける意欲。時代の流れや視聴者の変化にも敏感であり続け、質の高い映像制作を目指す。 |

キャリアアップ

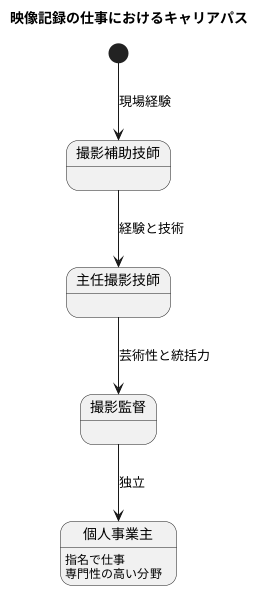

映像を記録する仕事に携わる人にとって、一人前の技術者、ひいては全体の指揮を執る立場への昇進は、誰もが夢見る道筋です。まずは、補助の撮影技師として現場での経験を積み重ねることが大切です。機材の準備や片付け、撮影補助といった基本的な作業を通して、撮影現場の空気感や流れを肌で感じながら、技術を磨いていくことが求められます。

十分な経験を積んだ後、目指す次の段階は、撮影班の責任者である主任撮影技師です。主任撮影技師は、撮影現場全体の責任を負い、撮影方法や照明、音声といった様々な要素を統括します。監督の意図を正確に理解し、より質の高い映像制作を指揮する能力が求められます。単に技術的な知識や経験だけでなく、チームをまとめ、円滑なコミュニケーションを図る能力も重要になります。

さらに上の立場として、作品全体の映像表現を監督と共に決定する撮影監督の役割があります。撮影監督は、作品のテーマや雰囲気を表現する上で、非常に重要な役割を担います。単なる撮影技術だけでなく、芸術的なセンスや表現力も求められます。

会社に所属する以外にも、経験と実績を積むことで、指名で仕事を受ける個人事業主の道も開けます。自分の得意分野を伸ばし、独自の撮影スタイルを確立することで、様々な依頼主から求められる存在となるでしょう。近年は無人飛行機による空撮といった専門性の高い分野で活躍する撮影技師も増えています。新しい技術や表現方法を積極的に学び、常に進化し続けることで、活躍の場を広げることができます。

技術の向上はもちろんのこと、人との繋がりや信頼関係を築くこともキャリアアップには欠かせません。周りの人々から学ぶ姿勢を持ち、常に謙虚さを忘れずに、努力を続けることが、成功への道を切り開く鍵となるでしょう。

必要なスキルと能力

映像を撮影する人の仕事では、機械の操作や照明、音声といった専門的な技術は当然必要です。しかし、それ以上に大切なのは、映像で何を表現したいかという感覚や、監督や仲間と分かり合う力です。監督が何を伝えたいかをきちんと理解し、それを映像にするためには、細かい打ち合わせやしっかりとした意思の疎通が欠かせません。また、撮影現場は時間との勝負でもあります。限られた時間の中で最高の仕事をするには、素早く判断し行動する力、そしてプレッシャーに負けない強い心も必要です。さらに、常に新しい技術や表現方法を学び続けようとする熱意や、より良くしていこうとする向上心も、優れた撮影技師には欠かせないと言えるでしょう。

撮影の技術は専門学校や実地で学ぶことができますが、感性やコミュニケーション能力は、日々の経験を通して磨かれるものです。様々な映像作品に触れたり、色々な人と話をすることで、自分自身の感性を磨き、他人の気持ちを理解する力を養うことができます。また、撮影現場での経験を積むことで、時間管理やプレッシャーへの対応力も身についていきます。

映像の世界は技術の進歩が非常に速いです。そのため、常に新しい情報や技術を学び続けることが重要です。専門誌を読んだり、セミナーに参加したり、他の撮影技師と交流するなど、積極的に学ぶ姿勢を持つことが、優れた撮影技師であり続けるために不可欠です。そして、周りの意見に耳を傾け、自分自身の技術や表現方法を常に改善していくことで、より質の高い映像制作に貢献することができます。

| 必要なスキル/能力 | 習得方法 |

|---|---|

| 専門的な技術(機械操作、照明、音声) | 専門学校、実地 |

| 表現力、感性 | 様々な映像作品に触れる、色々な人と話す、経験を通して磨く |

| コミュニケーション能力、監督や仲間と分かり合う力 | 日々の経験を通して磨く |

| 時間管理能力、素早い判断力、行動力 | 撮影現場での経験 |

| プレッシャーに負けない強い心 | 撮影現場での経験 |

| 新しい技術や表現方法を学び続ける熱意、向上心 | 専門誌、セミナー、他の撮影技師との交流、周りの意見に耳を傾ける |

将来の展望

映像に関わる仕事は、これから先も発展していくと見られています。人々の暮らしの中で、映像を見る機会はますます増えていくと考えられるからです。映画やテレビ番組はもちろんのこと、インターネットで配信される動画や、会社を紹介する映像、催しを記録した映像など、活躍の場はますます広がるでしょう。

特に、鮮明で美しい映像を作る技術や、現実世界を拡張した表現を可能にする技術への需要は高まっています。これらの技術を使いこなせる映像制作者は、今後さらに求められる存在となるでしょう。

また、世界中の人々が繋がりやすくなっている今、海外で働く機会も増えていくと予想されます。他の国の言葉や文化を理解する能力は、将来の仕事の幅を広げる上で大切になるでしょう。

加えて、映像を作るだけでなく、映像を使ってどのように情報を伝え、人々に影響を与えるかを考える力も重要です。映像の企画や構成、編集などの技術を磨くことで、より質の高い映像作品を生み出すことができます。

さらに、映像制作の仕事はチームで行うことが多いので、周りの人と協力して仕事を進める能力も必要です。コミュニケーション能力を高め、チームワークを大切にすることで、より良い作品作りに貢献することができます。

常に新しい技術や表現方法を学び続ける姿勢も大切です。映像の世界は常に進化しているので、最新の技術やトレンドに敏感であり続け、学び続けることで、より高度な映像制作に挑戦することができます。

| 今後の映像制作の仕事で求められる能力 |

|---|

| 鮮明で美しい映像を作る技術 |

| 現実世界を拡張した表現を可能にする技術 |

| 他の国の言葉や文化を理解する能力 |

| 映像を使って情報を伝え、人々に影響を与える企画力・構成力 |

| 周りの人と協力して仕事を進めるコミュニケーション能力 |

| 常に新しい技術や表現方法を学び続ける姿勢 |

転職

動画を撮影する仕事をしている人が、別の仕事に移ることを考える場合、色々な選択肢があります。同じ動画作りの中でも、編集や色味調整、特殊効果といった、撮影後の作業に携わる仕事に就く人もいます。また、動画を作る会社やテレビ局で、演出や制作全体の指揮をとる仕事に移る人もいます。さらに、動画制作の経験を活かして、企業で広報や宣伝の仕事に就く人も少なくありません。

動画を撮影する仕事から別の仕事に移ることを考える場合、まず自分自身のこれまでの経験や得意なことを振り返り、将来どのような仕事がしたいのか、しっかりと考えることが大切です。例えば、これまでどんな種類の動画を撮影してきたのか、どんな技術を持っているのか、どんな仕事にやりがいを感じてきたのかなどを整理してみましょう。そして、将来はどんな仕事をして、どんなふうに成長していきたいのかを具体的に考えていくことが重要です。

動画を作る仕事の世界は、常に新しい技術や表現方法が登場し、変化の激しい世界です。そのため、常に新しい情報や技術を学び、自分の能力を高めていくことが、希望の仕事に就くために不可欠です。例えば、最新の撮影機材の使い方を学ぶセミナーに参加したり、動画編集の新しい技術を学ぶ講座を受講したり、他の人の作品を見て研究したりするなど、常に学び続ける姿勢が大切です。また、自分が作った動画を積極的に公開したり、他の作品に関わることで、自分の技術や才能をアピールすることも重要です。

動画を撮影する仕事に限らず、どんな仕事でも、転職を成功させるためには、事前の準備と計画が重要です。自分の経験や能力、そして将来の目標をしっかりと見定め、計画的に準備を進めることで、希望の仕事に就き、充実した仕事人生を送ることができるでしょう。

| 現状 | 転職後の仕事 | 大切なこと |

|---|---|---|

| 動画撮影の仕事 | 動画編集、色味調整、特殊効果 演出、制作指揮 企業広報、宣伝 |

1. 経験・得意なことの棚卸し 2. 将来の仕事像の明確化 3. 新しい技術・情報の学習 4. 能力向上 5. 自己PR 6. 事前準備と計画 |